语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

🐯欢迎您来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!🐯

老穆解析穆老师认为,要想知道阅读理解难在何处,首先你得知道阅读理解包括哪些内容?都有哪些考点?

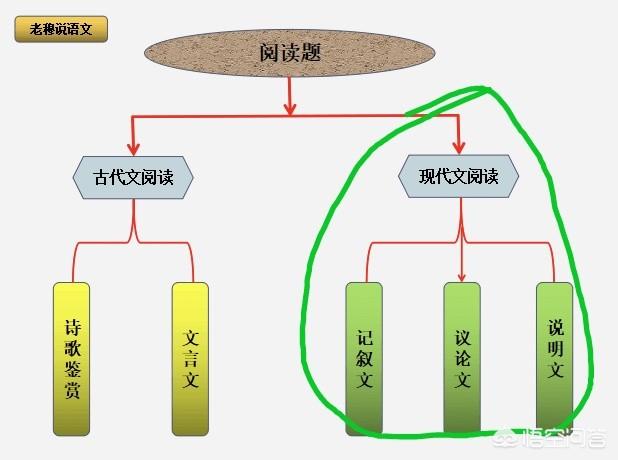

阅读理解包括古代文阅读和现代文阅读,具体内容如下图:至于各自的考点,如下图所示:

(1)说明文考点(2)议论文考点(3)记叙文考点(4)文言文考点(5)诗歌鉴赏考点那么,阅读理解到底难在何处呢?穆老师为大家分析如下,感兴趣的学生可以接着往下看!

老穆支招难处一:翻译难(文言文和古诗词)

难处二:主题理解难(散文)

难处三:艺术技巧难(修辞手法、表达方式、表现手法、结构手法)

难处四:探究题难

难处五:部分考点难,答题角度刁钻

比如:《小哥儿俩》

问:小哥儿俩是在什么样的家庭环境下成长的?请简要分析。

答题角度:外环境(人际关系)、内环境(教育方式)、软环境(文化氛围)、硬环境(经济状况)

难处六:试题设置“拐弯抹角”,刻意隐蔽考点,需要我们具备反命题思维。

正常试题:赏析划线句。

改装试题:划线句有何艺术特色。

难处七:知识点考查细致,缺一不可

比如环境描写作用,你必须从“人物、环境、情节和主题”四个角度去答题,缺一不可。

再如最后一段作用,你不仅要从内容和结构两个方面去答题,还要回答主题上的作用。如果最后一段是环境描写段落,你还要按照环境描写作用格式去答题。

亲爱的家长和同学们,你们学会了吗?加油哦!

🐯希望穆老师的回答能够帮助到大家!🐯

语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

正如莎士比亚所说:“一千个读者就有一千个哈姆雷特。”每个文学作品都需要读者在阅读时根据自己的人生阅读和思想情感的体验进行“再创造”,先天气质、后天阅历以及艺术修养不同,那么在理解文学作品上也会大的差异。对于语文的阅读理解来说,最难要属记叙文(文学类)阅读理解,因为此类文章重在表达作者的思想情感,不像说明文那样重在介绍某一事物或事理的特征,也不像议论文那样重在阐明自己的观点。

对语文记叙文阅读理解而言,难就难在有规范统一的答案,而且这个答案的得出,一是根据文章作者的个性表达和时代背景,二是从成年人的角度来审视人情事理,对学生而言,他们的阅历和思想高度基本达不到完全理解名家名作的主题思想的程度,因此在把握文章中心和文中人物思想情感上的变化上会有一定的难度。比如马克·吐温《麦琪的礼物》一文,青春期的孩子读出的多是纯真爱情的滋味,中年人读出的是贫贱夫妻百事哀的忧伤,而站在时代和价值观的高度读到的却是美国下层劳动人民生活的辛酸。而第二二层意思中学生很难读出,但是却是标准答案,这对中学生甚至高中生来说就是难点,因此要想答好语文记叙类的阅读理解题没有一定的思想高度是不行的。

除了中心思想和人物间复杂的情感学生难以把握外,还有对作品表现手法的分析也是一大难点,而是中高考必考阅读理解题目之一,且表达手法的运用与文学伤口的中心思想密切相关,只有找准备两者的结合点,才能答对题,这对中学生来说不能不说是一大难点。

一、就语言的表现手法来说,相对简单一些,包括修辞手法的运用和作用题型和从表现力强的词的运用(动词、形容词、叠词、拟声词等)和表达效果上来鉴赏句子的题型相对要简单一些。设题方式和解题思路如下图所示:由上图所示可见句子鉴赏类题型中在把握词语的引申意和双关义,以及体会句式之美和哲理之美上的难度。需要学生不断的练习提高思想高度和鉴赏能力。

二、就表达方式而言,学生可以准确判断出文章哪里是描写、抒情,哪里是议论、记叙,然而要深体会人物描写的作用,体会人物此刻的思想情感,则有一定的难受,要结合上下文和文章的中心思想才能得出。

三、就表现手法而言,这类题型因记叙文的表现手法众多,且表达效果不同而成为难点。如下图所示:

学生不仅要准确判断出文章用了哪些表现手法,更要说出其表达效果,又要把握好文章中心才能答对。

四、文章人称、标题、重点段落、表达方式、重点句子的含义和作用类题型也是一大难点。解题思路和答题规范性如图所示:

总之,语文阅读理解题,特别是记叙类和高中的文学类阅读理解是中高考中最难的题型之一,以上四大难点如果分开考查往往不难,难就在难在考试时各大考点要综合在一起,有时一个句子分析的题,要从语言、结构和表达效果几个角度来分析,不但理解其内容上的作用还要解析结构上的效果。对考生来说,角度把握不全,把握不准造成失分很常见。另外前面所说的对文章中心的把握超出中学生的阅历和思想高度确实不是一朝一夕可以提高的。

以上指尖教育帝国小徐老师原创,禁止抄袭,小徐老师期待您的关注。

语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

😊😊谢邀。语文阅读理解是对学习语文知识的检验,难在知识面窄,自身阅历的限制和分析能力的高低。具体体现在对记叙文,特别是文学类记叙文的分所理解。徐先生的分析和答题抓住了实质,我完全赞同,不再赘述。因此,重点分析学生学习存在的问题症结及有关春法。😊😊由于应试教育体现的是分数,死记硬背基本知识和作文成了重点,有的学生反倒感到阅读理解是难题了。其实阅读理解与作文一样,关健是阅读量、写作练习量和文章的中心思想及其写作技巧和基本常识的理解、分析和运用。具体地说,若积累的知识量大面广,勤于写作,掌握了技巧,善于分析和运用。看到一篇文章,很容易理解题意,分析出中心思想和重点及其关联。看到一篇无规则的段落组合,很容易根据论点或主题判断上、下文的关系。反之,捋清上、下文之间的逻辑关系,就能理解中心思想,找到答案。所以,没有特别的技巧,若说有就是熟能生巧,靠平时的阅读分析理解和写作的积累。而持之以恒且遁序渐进的阅读、运用和勤动脑子才是提高阅读理解能力的有效方法。😊😊有很多同学最大的弱点是不善于动脑子。有的学而不用,有的不善于分折提高,有的把阅读当作娱乐、休息、猎奇和催眠,有的做作业是为应付老师,久而久之,知识贫乏、脱节、支离破碎,自然什么都难了。这也和做数学题和日后踏入社会一样,语文阅读理解差的人,往往思维表达的逻辑性差,词不达意,领会不得要领。我建议同学们一定要重视阅读理解,多读多想多练习写作。

语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

语文教育是我的主业,我来谈谈阅读理解的难处。

阅读理解最难的,在于标准答案的统一。

阅读理解分主观题和客观题。

客观题有唯一答案。比如:月亮笑了。用了什么修辞?

毫无疑问,标准答案是:拟人。

这种题型有唯一答案,考生容易做,较受欢迎。

主观题没有唯一答案,但是有答案的要求与范围。

比如2017年浙江高考阅读题:文中写到那条鱼"只是眼里还闪着一丝诡异的光",问,这丝诡异的光指什么?

考生一脸懵逼,大呼“坑”死了,29万考生完败给一条草鱼。

连作者巩高锋也表示:我本来是搞笑的,谁知道有这么一出啊。我解释不了。

事实上,这个主观题是没有标准的答案的,能自圆其说即可得分。

评分时,批卷老师会根据考生是否紧扣文章主题,出现几个关键词,来分点给分。

学生很困惑,很焦虑,语文考试的阅读理解,丢分实在太多。

一句话:阅读理解套路深,要拿满分难上难。

当代作家、学者周国平,曾经吐槽:我做自己文章的阅读理解,分数还不如学生。

周国平做自己文章的阅读理解,按标准答案才得69分,差点不及格,这是为什么呢?

这是因为作者表达、读者理解和标准答案,是三个不同概念,完全不是一回事。

1、作者表达:作者写文章,往往是根据语境,表达一刹那的情绪。

也许,作者内心并没有传达更多的信息。

2、读者理解:一千个读者有一千个哈姆雷特。

不同的读者,因见识、阅历、文化层次的不同,对同一文章有不同的理解与感悟。

3、标准答案:标准答案的设置,是考试的需要。

如果没有统一的评分标准,那考生的高低就无法评判。

为了迎合考试,考生只能拼命揣测命题者的出题意图。

语文老师教学时,也尽量深入挖掘和剖析作者的用意。

老师甚至要总结系统的答题模式,让学生做题、背诵来应对阅读题。

当今语文教学,过度解读文本,除了语文理想主义的需求,更重要的还是让学生考试得高分。

阅读理解的主观题,是对考生开放性思维的考察。

如果阅读理解全部是客观题,那死记硬背是高分的唯一途径。

这对考察学生的能力是毫无作用的。

尽管阅读理解受到各种非议,有人质疑和嘲讽阅读题的奇葩。

但是,从考察学生思辨能力和表达能力来看,阅读理解客观题,依然有其存在的合理性。

只不过,阅读题的开放性和包容性,同时考验了出题者的智慧和评分者的水平。

所以,阅读理解的难处,就是如何靠近标准答案拿高分。

这相当于“戴着镣铐跳舞”,学生只能争取在规则内出彩。

破解阅读阅读难处的捷径,就是多读、多写、多背。

这也是对学生语文学习,最基本的要求。

——我是“小李滔滔”,谢谢您的关注,点评,点赞!

语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

语文阅读理解难在“我以为我读懂了,其实我完全不懂得作者”。对于语文阅读的理解,字不离句,句不离段,段不离篇章,根据语文环境,写作背景,有时还得根据作者的生平来综合考虑。另外,阅读能还与下面几个因素有关.

不同的阅历,不同的认识水平,读同一本书结果是不一样的人;有时即使是同一个人读同一本书,不同的年龄阶段,不同的心情也是不一样的,人们常说,一千个人眼里有一千哈莫雷特就是这个道理。

就像鲁迅说《红楼梦》,经学家看见《易》,道学家看见淫,才子佳人看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事。

曾有人把高考语文阅读题拿给一个作家本人做,这位作家得分才仅仅及格,作家在看了参考答案后,大呼道:“我写这篇文章时并没有想那么多啊,怪不得人们说阅读难,今天算是领教了”

语文的阅读理解是受多方面因素的影响。

人们对语言的理解离不开它的语言环境,尤其是中国语言,博大精深,几千年的文化积淀,使得对语文的理解是难上加难, 双关语、反语、文章表面意思和隐含意更有甚者是只可意会不可言传的。

举个例子,简简单单的三个字“你好牛!”在不同的语言环境下,它的含义与感情色彩是不同的。

王同学在一次考试中分数是90分,而其他同学都是九十分以下,这时候我说:“你好牛!",很显然在大家的考试分数都比王同学低的情况下,我是在表扬王同学考得好。同样的“你好牛!”,在考试中,其他同学考的分数都是九十分以上,而王同学考试分数却只有85分,我同样对王同学说:“你好牛!”,很显然,他的分数远远低于同学的分数,在这种情况下,我不是表扬他,而是带有嘲讽的意味在里头。

人们对语文能力的要求高,附带着对语文阅读理解能力的要求也高,如英语的作文只要求达到120个单词及在叙述过程中出现几个复句基本上就达到要求了,而语文得讲究遣词造句,讲究篇章结构,讲究立意等。

影响阅读理解难的因素还有很多在此不再赘述了。

语文的阅读理解究竟难在何处?你怎么看?

语文阅读理解一直拉开孩子学习成绩的一个大题,而且不仅是优秀孩子,还是中等生都有一些问题需要继续学习和锻炼,但是方法其实还是有一些基本套路的。

如果孩子的阅读理解差,一些问题基本出现都在这些方面:

一是阅读习惯不好,一些孩子平时就不喜欢读书,加上考试的阅读习惯也不好,那么肯定在一些问题考虑不到,所以我们不仅要平时多读书,而且也要注意一些阅读习惯和技巧的训练。

二是学习成绩不好,孩子因为学习成绩不好,一方面是基础太差,但是阅读题中也有一些基本的考察,而有些孩子连这些分数也拿不到,基本都是因为自己成绩不好,一看到这些问题就有畏难情绪,所以平时不仅要注重基础的扎实抓起,还有多鼓励孩子去调整心态,遇到这些问题,要敢于挑战,有些问题其实很简单,只是你有没有去细心分析和理解。

三是语文的基本语言习惯和素养的积累,我们在平时的课内学习中,要去积累语言习惯的用法积累,特别是一些好的课文和句子,我们要好好积累下来,并且不断品析,积累这些汉语写作的习惯用法,那么在很多的语文阅读中都有同类的问题出现。再次就是语文一些素养要靠平时一点一点的去积累起来,无论是哪门课的学习都是积少成多的过程,从难到易,觉得很难,是你的知识和能力不够。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。