怎么预防尿毒症?

预防尿毒症,主要从以下三个方面进行:1、对引起尿毒症疾病要动态的观察肾功能的变化,及时发现肾功能的损伤。在治疗过程中要严格的控制饮食,长期低盐、优质蛋白饮食,要使血压达标,控制血糖、血脂和体重。2、在患有肾脏疾病后要做好动态观察,这也是非常重要的,要禁止肾毒性药物的使用。3、做好劳逸结合,要积极的进行一些适当的户外活动,增强抵抗力,防止各种导致肾功能损伤的因素发生,如发热、感冒等等

怎么预防尿毒症?

尿毒症是一种不死的癌症,虽然没有癌症那么恐怖,但是一旦被诊断为尿毒症,患者也会失去继续好好活下去的希望和寄托。众所周知,有肾病就会检查尿常规,所以日常生活中,很多人就会非常注意自己的尿液,最近很多网友咨询,如果小便时候尿中有“泡沫”是尿毒症早期吗?

小编在这里告诉您非常简单的鉴别方法,第一,看泡沫存在的时间:如果小便中有泡沫,泡沫在1-2分钟内消失的话属于正常现象,如果泡沫消失时间过长,则考虑可能有蛋白尿;第二,看泡沫的大小和尿液颜色,小便后如果上面浮着一层细小泡沫可能是蛋白尿,如果泡沫较大或大小不一,一般认为是正常的尿液。当尿液含有一些有机物质和无机物质时会使尿液张力增强而出现一些泡沫。例如泌尿系感染时,再如肝胆系统疾病引起尿液中胆红素含量增多,尿液表面张力下降可能产生较多气泡;再如糖尿病时,尿液中尿糖或尿酮体含量升高引起表面张力增高出现泡沫。长期无性生活的男性,因为尿道球腺分泌的黏液增多,尿液表面张力增高,也会出现尿中多气泡。所以,尿中有“泡沫”并不一定是尿毒症的早期现象。但是如果身体出现以下情况的话需要尽快去医院就诊,积极预防尿毒症发生。

1、肾脏疾病患者,每三个月一次复查,在医生指导下积极配合药物治疗。任何肾脏病的持续恶化都可能会变成尿毒症。

2、小便有出血或起泡沫经久不消的情况下马上进行尿常规和肾功能检查,必要情况下进行肾穿刺病理检查。

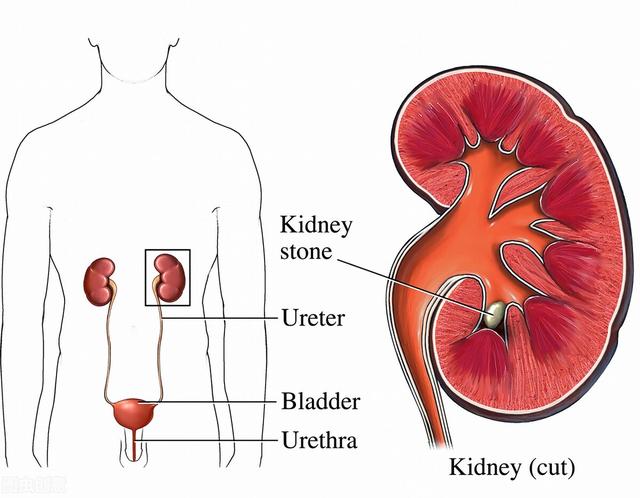

3、如果曾经患有尿路结石,经过积极治疗后3-6个月复查,预防形成慢性肾盂积水。

4、高血压患者常须终生服药,严格控制血压,减轻肾脏负荷,预防肾脏疾病,从而很好的预防尿毒症的降临。

5、糖尿病患者需要定期复查肾功能,终末期糖尿病患者容易合并糖尿病肾病,久而久之可能会走向尿毒症,所以科学使用降糖药物控制好血糖也是预防尿毒症降临的关键。

点击页面下方【了解更多】可查看更多医师解答或免费向医师提问

关注“家庭医生在线”头条号,更多健康问答轻松看~~~

怎么预防尿毒症?

慢性肾炎和肾衰的发病是一个缓慢的过程,而慢性肾炎在发病的早期的症状是尿中有蛋白和潜血,如果进行及时的治疗和养成良好的生活习惯是可以控制病情的。如果重视,及时对症下药,对一些不良的生活习惯进行改正,养成良好的生活作风,从发现慢性肾炎到尿毒症晚期,可以长达四十年。虽然尿毒症和慢性肾炎有着密不可的关系,但是如果在慢性肾炎的早期可以进行控制,也并不是一定会发展为尿毒症。

而什么情况下,肾脏病就会发展成为尿毒症呢?第一,预后不佳,一些肾脏病如果出现预后不佳,肾脏功能就会急速下降,快速地进入尿毒症。第二,有高血压的患者,反复感染的患者和二十四小时尿中的蛋白质超过一克的患者会更加恶化为尿毒症,所以这些患者需要更加注意。第三,肾功能有障碍的患者如果出现肌酐升高的状况,这也预示病人的病情恶化。大部分的肾病如果不加以控制治疗,而是让其自行发展,几乎最到最后的后果都会是尿毒症,所以就需要进行治疗,延缓肾病的发病进程。

如何才能避免或者延缓肾病发展成为尿毒症呢?第一,一定要控制患者对盐和蛋白质的摄入。盐和蛋白质的大量摄入会增加肾脏的负担,诱发高血压等疾病,会使病情恶化。第二,对高血压进行治疗,如果可以控制住患者的血压,就可以很有效地控制病情。第三,不要过度操劳。劳逸结合对病人来说尤为重要,这不仅仅是养生,也对疾病的痊愈起着不可忽视的作用。

指导专家:吴际,副主任医师,开封市中心医院肾内科。擅长各种肾小球及肾小管疾病的诊断与治疗,高血压肾损害及糖尿病肾病的治疗,慢性肾脏病的一体化治疗。

觉得本文有用,欢迎点赞或推荐给朋友,并关注【医联媒体】。

怎么预防尿毒症?

肾脏病人做到以下几点,也许能避免发展到尿毒症

更多健康资讯,请关注“李青大夫”

慢性肾脏病患者,最担心的事情就是发展到尿毒症。其实,只有少部分慢性肾脏病患者最后发展到尿毒症,只要认真对待,科学治疗,综合管理,大部分慢性肾脏病的进展是可以被遏制的。

那肾脏病人怎样做才能避免尿毒症的发生呢?

一、针对病因,积极治疗

慢性肾脏病的病因五花八门、各种各样,有原发于肾脏的疾病比如原发性肾小球肾炎,有其他疾病导致的肾损害,比如糖尿病肾病、高血压性肾脏病、高尿酸肾病、系统性红斑狼疮肾炎、过敏性紫癜肾炎等。不同的病因,治疗方法是不同的。所以,首先要详细检查,明确诊断,必要时肾穿确诊。

对糖尿病肾病、高血压性肾病、高尿酸肾病等,应积极的降糖、降压、降尿酸,控制血糖、血压、血尿酸达标。

原发性肾小球肾炎、狼疮性肾炎、过敏性紫癜肾炎等,肾脏的损伤大都是自身免疫的结果,所以治疗需要使用糖皮质激素和免疫抑制剂等抑制自身免疫。治疗原则为开始剂量要足,减量要缓,维持时间要足够。

一些人过分放大激素的副作用,而有些人总是担心激素的副作用大而拒绝使用。其实,患者应该思考一个问题:是激素的副作用大,还是肾炎的危害大?

二、控制血压、降低蛋白尿

肾脏病为什么会加重?肾功能为什么会恶化?除了病因没有控制外,持续的高血压和蛋白尿是慢性肾脏病恶化的最主要原因。所以,无论是什么原因的肾脏病,控制高血压和蛋白尿是延缓肾脏病进展、避免发展到尿毒症期的最主要治疗措施。降压和降尿蛋白治疗应贯穿于肾脏病治疗的始终!此外,控制血压还大大减少肾脏病人的心血管并发症和死亡率。

研究表明,收缩压平均降低20mmHg,尿毒症的风险降低47%,心血管死亡风险降低39%。

慢性肾脏病患者的血压控制目标是血压<130/80mmHg,蛋白尿的控制目标是尿蛋白定量<0.3g/d。

降压药首选ARB(沙坦类降压药)或者ACEI(普利类降压药),二者不但有降压作用,而且还有降尿蛋白和心肾保护作用。不过,这两类药只能选其一,不能合用。如果需要降尿蛋白治疗,ACEI和ARB的剂量可以用到降压剂量的2~4倍。

在ACEI或者ARB的基础上,可以联合其他类降压药,比如长效CCB类(地平类),噻嗪类利尿剂等。

三、严格控制血尿酸

长期的高尿酸也导致肾损伤,降尿酸可以延缓肾脏病的进展。应将血尿酸控制在360µmol/L以下,推荐使用非布司他、苯溴马隆等药物。

四、避免滥用药

可以这样说,一部分尿毒症病人可能不是疾病恶化的结果,而是为了治疗肾病或者所谓的“保肾”而滥用药的结果,药物导致的肾损害一直在发生,但常常被忽略。

慢性肾脏病人应尽量减少解热止痛药(非甾体类消炎药)、氨基甙类抗菌素、含马兜铃酸和重金属的中药等药物的使用。绝大部分感冒药中含有解热止痛药,所以,感冒用药一定要慎之又慎。普通的感冒不用吃药,合并细菌感染后可以使用抗菌素。

五、饮食控制,调整生活方式

对普通肾病患者,应该减少盐的摄入,清淡饮食,平衡膳食,勿暴饮暴食;适当多饮水、不憋尿;坚持锻炼,控制体重;避免感冒,避免链球菌感染,对咽炎、扁桃体炎要用抗生素彻底治疗,必要时切除扁桃体。

对肾功能下降的患者,应该低盐、低脂、优质低蛋白饮食,每日蛋白的摄入量为0.6~0.8g/kg,可以选用牛奶、鸡蛋、精肉等优质蛋白,大豆蛋白也是优质蛋白,也可以适量食用。

对严格优质低蛋白饮食者,可以同时服用复方α酮酸,既补充必需氨基酸,减轻肾脏负担,又结合尿素氮,改善蛋白质的代谢。

六、纠正肾性贫血和钙磷代谢障碍

肾功能受损后,一般肾小球滤过率<60ml/min以后,因肾脏分泌的促红细胞生成素不足,维生素D不能活化,就会出现肾性贫血和钙磷代谢障碍,而贫血和钙磷代谢障碍又会进一步加速肾脏病的进展,所以应及时纠正贫血和纠正钙磷代谢障碍。

血色素的控制目标是110~130g/L,可以皮下注射人工促红细胞生成素,以及静脉或者口服铁剂,严重者还可以输注红细胞治疗。

应将钙、磷和甲状旁腺素控制在正常范围,可以补充钙剂、骨化三醇,或者使用拟钙剂和磷结合剂等。

七、积极治疗其他合并症

一些看似与肾脏无关的疾病,比如各种感染,脱水,创伤,甲状腺功能减退、心力衰竭、高脂血症等,也可能导致肾脏病的恶化。所以,对这些合并症也应该积极治疗,尽量减轻对肾脏的损害。

八、定期复查

自备血压计,每天或经常监测血压,定期体检,至少每半年检查一次血、尿常规,肝、肾功能,血糖、血脂、血尿酸等指标,对自己的疾病及进展做的心中有数。

怎么预防尿毒症?

重新正确认识尿毒症!

不少肾病患者带着沉重的心理负担——我会不会得尿毒症?我的肾病再发展下去是不是就得尿毒症?严重影响了平时的生活。

虽然,肾病发展的终末期就是尿毒症,但是,大部分的肾病患者通过有效的监控管理,正规治疗,定期检查,是不会进入尿毒症的。

究竟得了肾病,该如何正确认识和对待它,又该如何看待尿毒症呢?

肾病是一个很广泛的概念,真正会导致引起尿毒症的肾病种类和病变是相对少的,大部分肾病患者是不会尿毒症,他们可能会一辈子伴随尿检异常或者轻微的表现,但是并不会导致尿毒症。

因此,不是所有的肾病患者都会进入尿毒症。要延缓进入尿毒症的时间,就需要正确认识肾病,去到正规医院,找一个靠谱的肾内科大夫,接受正规治疗,同时定期检查,随访,按照病情要求,调整饮食和生活方式。

1、从大规模流行病学调查中显示,单纯血尿往往预后较好。这些病人中只有极少数病人进入尿毒症;

2、如果临床检验提示少量的血尿合并蛋白尿,这些病人往往也可以服用药物有效控制病情,配合合理的生活方式,可以阻止进入尿毒症。

3、只有那些肾功能发现时就已经比较差,顽固大量蛋白尿患者,血压也没控制好,往往容易导致尿毒症。

很多人是在无知无觉中出现了肾功能损害,有一个全国性调查显示,67%的人发现时肌酐大于177umol/L,超过一半第一次就诊已经肾功能不全。这大大增加了治疗难度。

在我们国家,目前肾病治疗多种多样,而且很多治疗和管理并不规范。一些基层医院的医生不懂这个病,一些单位也没有办法进行肾脏活检,也无办法弄清楚肾病的病因类型和它真正的致病因素。这些经验性的治疗可能会缺乏针对性,治疗往往选择的不一定是最佳的治疗策略,也可能会使肾病进展到终末期肾病的几率增加。

而患者在肾病的治疗过程中,总有一种误区:就是认为肾病吃药消除指标了就是治好,他们总是全国各地到处寻医问药,最终想找到一种灵丹妙药来治愈肾病的办法,但是事实上在各种肾病中除了例如急性肾小球肾病等某些较少见情况,其他的肾病患者绝大部分都是需要一辈终生服药,很难治愈。一旦诊断,就需要规律的随访和管理,出问题该处理得及时处理。

肾病是一个终生的、长期的过程,很少有人能把肾病完全治好。因此,把疾病控制和维持肾功能稳定,以及避免肾脏功能的继续恶化,是我们慢性肾病治疗的主要任务,也是肾病治疗的主要手段,而不是要把这个肾病治愈。

这是大家需要认识的一点。

如果在死的时候还没进入尿毒症,那么肾脏就不是引起死亡的主要原因,也不会影响寿命。

大部分的肾病病人,可以在治疗的过程中继续他的工作,继续他的事业,家庭,不会有太大的影响。但是不幸的是很多肾病患者,即便是病情很轻,但是由于承受了巨大的思想压力,认为自己会进入尿毒症,从而造成自己沉重的思想负担,这种思想上的负担,远比疾病本身带来的痛苦更大。

还有一部分肾病患者在经过治疗以后很难控制,或者一发现就进入尿毒症。

那么即便是尿毒症,是不是无可救药等死的阶段呢?

当然也不是,一个人得了尿毒症之后可以有三种选择:

第一种是血液透析,第二种是腹膜透析,第三种是肾移植。

现在的血液透析技术和腹膜透析技术都比较成熟,很多患者一边透析,也一边继续从事工作。另外一些人在换肾成功以后,开始新的生活,重返工作岗位,重新开创自己的事业,重新享受自己的人生,很多人在肾移植之后又可以结婚生小孩,可以做自己想做的事情。

即便是得了尿毒症,我们也不要悲观,我们也还有办法,可以重新获得一个圆满的人生。可以开始自己比较正常的生活,开创属于自己的事业。因此,我们肾脏病即便是到了最坏的阶段尿毒症,还是有办法。

很多人在治疗过程中,天天担心,带来的一些恐惧,给自己和给家庭都带来的压力很大。

所以这里需要给你们一个初步的概念。

经过有效的监控管理和治疗,大部分都不会导致尿毒症。

即便是部分到了尿毒症,我们仍然有办法,可以选择透析、移植,肾移植目前在中国手术的成功率基本上都在百分之九十五以上,术后一年,三年,五年,十年,成活率都随着技术的提高大幅度提高,并且我们的二十年或者三十年以上的患者会越来越多。而且越来越小型的人工透析机也在路上了,调整好心态,配合医生治疗,相信以后还有更先进的医疗手段可以提高透析患者的生活质量。

还有肾移植即便第一次失败了,还可以进行第二次移植,第三次移植,这些都是给我们带来很多的希望,因此,我们即便是到了尿毒症,也不能绝望,我们还是需要积极面对这些问题,这就是我们肾脏病的特点。

我们不要把焦虑自己的病变成一种沉重的负担。

当然,如果一个人得了慢性肾病和尿毒症,他需要注意的东西和他自己的生活方式,将要随着病情发生一些改变,特别是劳累程度,饮食控制,运动锻炼。

在这个过程中,人生因为有坎坷才会更加珍惜幸福的生活。

怎么预防尿毒症?

了解更多健康知识→敬请关注张医生。

小便有泡沫是尿毒症的前兆吗?小便有泡沫是糖尿病吗?我要告诉你的是,正常人小便也会有泡沫,小便有泡沫并不能反应出什么特殊疾病。那么尿毒症能预防吗?对于一部分有尿毒症潜在风险的患者,是能预防的,也有一些不能预防。尿毒症,既慢性肾功能不全-尿毒症期,这是多种慢性肾脏病的终末期。对于尿毒症,目前只能通过透析、肾移植维持生命。

各种类型的慢性肾小球肾炎、肾小管间质疾病、肾血管疾病、遗传性肾病,治疗不及时或者疗效不理想,最终都会成为尿毒症,我去年接诊过一个14岁的小男孩,因为系统性红斑狼疮,并发狼疮性肾炎、肾衰(也是你所谓的尿毒症),14岁便离开人世!这部分患者,我们没法去预防尿毒症,只能积极去治疗原发病。所以,对于原发于肾脏的疾病,一定要全力治疗,对此类患者而言,这是我们唯一能做的!然而有另一部分患者,我们叫糖尿病肾病、高血压肾小动脉硬化;这也是慢性肾功能不全(尿毒症)的常见类型,所以说糖尿病及高血压的患者,都是尿毒症的潜在发病人群!这部分患者,我们有更大的主动性,那就是通过改变生活方式、运动、药物治疗等方法,使血压、血糖维持在正常范围内,这也是我所说的,能够预防尿毒症的人群!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。