什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

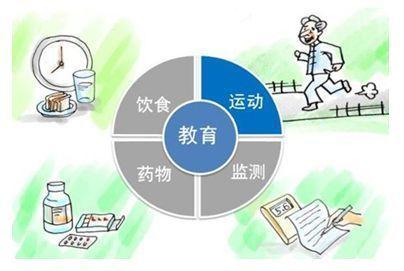

目前尚无根治糖尿病的方法,但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面:糖尿病患者的教育,自我监测血糖,饮食治疗,运动治疗和药物治疗。将血糖控制在正常范围,进而减少并发症的危害。

正常情况下

控制血糖

这要归功于人体内的几种激素:胰高血糖素、胰岛素和肾上腺素。

饮食治疗是各种类型糖尿病治疗的基础,一部分轻型糖尿病患者单用饮食治疗就可控制病情。与其他的饮食结构相比较,极低碳水化合物的摄取,可以减少胰岛素的负担,这样可以利于血糖的控制。

生酮饮食即是一种低碳水化合物,高脂肪及蛋白质适量的一种饮食模式。在经典的生酮饮食中,碳水化合物的比例甚至可以降低到5%以下。

生酮饮食

血糖水平

生酮饮食限制碳水化合物,所以没有足够的糖可供身体用作燃料,所以它采用脂肪。在能量代谢过程中迫使脂肪走不同的路径代谢,此时脂肪分解后就会产生酮体。脂肪分解过程称为“酮症”,在生理应用上,在健康人体内酮体只要低于70mg/dL是无害的。在饥饿状况下,酮体也有节省对葡萄糖的利用,避免血糖快速耗损。

生酮饮食可帮助一些2型糖尿病患者,因为它允许身体维持低水平但健康水平的葡萄糖水平。饮食中碳水化合物的减少有助于消除血糖的大幅度上升,从而减少对胰岛素的需求。

除了碳水化合物之外,患者其他营养素的摄入饱和脂肪及膳食纤维的摄入等。因为饮食均衡对预防糖尿病并发症的发生很有帮助。

但是在生酮期间,身体燃烧脂肪为能量的时候会有酮体。糖尿病患者(尤其是1型)血液中过多的酮会出现病症

因此,如果想采用生酮飲食这种方法来控制体内的血糖,需要专业医生专家出具的严谨治疗方案。生酮治疗过程需要在医师或营养师的密切指导下缓慢进行,定期测量血糖、血脂、胰岛素、肝肾功能等,不要盲目进行尝试哦。

什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

这个问题提得非常好!什么是生酮饮食?生酮饮食(Ketogenic diet, KD)其实是一种低碳水化合物、高脂肪和适量蛋白质而不限制能量摄入的饮食,也被简称为高脂低糖,或高脂肪低碳水饮食。简单理解,即不吃主食,只吃肉类。生酮饮食并不限制食物的摄入量,可放开肚皮吃,但它限制食物的种类,能吃的都是高蛋白质和高脂肪含量的食物,如肉类、奶酪;不能吃的均为碳水化合物,包括米饭、面条、面包等。

生酮饮食的临床应用,最初是从观察饥饿能减少癫痫发作而开始的,到现在已有90多年的沿用历史。酮体可能有直接抗惊厥作用,也可能起稳定神经细胞膜的作用。总之,医学界普遍公认,生酮饮食能有效控制儿童顽固性癫痫的发作,减少患儿抗癫痫药的应用,有助于改善认知和行为障碍。

但它真的能逆转糖尿病和肾病吗?现有的科学研究表明,生酮饮食作为一种治疗方案,在肥胖、2型糖尿病、先天性代谢紊乱、肿瘤等方面,可发挥一定作用。

生酮饮食辅助糖尿病治疗的机理及其在2型糖尿病中的应用当前医学界对于生酮饮食辅助糖尿病治疗的机理尚不完全明确,已有的研究发现,可能与以下几个方面有关。

& 改善胰岛素抵抗:胰岛素抵抗是糖尿病的重要特征,胰岛素抵抗意味着机体对胰岛素失去了指挥权。正常情况下,胰岛素负责降血糖,在机体血糖浓度升高时,胰岛素可促进机体将多余的葡萄糖转化为糖原的形式储存起来,维持体内血糖稳定。但胰岛素抵抗,使得胰岛素无法正常发挥作用,虽然机体不断想办法代偿性增加胰岛素的分泌,也无法将葡萄糖正常利用起来。血液中葡萄糖的异常升高,最终引发了糖尿病及其并发症。生酮饮食条件下,肝脏中酮体大量生成,研究表明在某种程度上,酮体与胰岛素具有类似的生物学效应,可能与改善胰岛素抵抗相关;

& 抑制炎症反应:糖尿病被认为是一种低程度的慢性炎症,高糖可刺激胰岛β细胞分泌致炎细胞因子,促进胰岛炎症。生酮饮食有助于血糖控制,抑制炎症反应;

& 减轻氧化应激:高糖可引起组织细胞发生氧化应激和线粒体功能紊乱,导致糖尿病各种并发症的发生。而生酮饮食产生的大量酮体,则有助于清除氧自由基,抑制氧化应激反应,缓解线粒体功能紊乱。

由于碳水化合物是升高血糖的主要营养物质,通过低碳水的生酮饮食来限制碳水化合物摄入,在改善胰岛素敏感性、减轻体重、降低与肥胖相关心血管疾病风险的同时,确实有利于2型糖尿病的血糖控制,甚至减少降糖药物的使用剂量。

生酮饮食的副作用生酮饮食产生的酮体,是其发挥作用的核心物质。酮体是肝细胞合成的一组有机小分子化合物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮,统称酮体。这一组化合物不仅可为心、脑、骨骼肌等肝外组织提供能量,也在信号传导、炎性反应、氧化应激调节中发挥作用。

在正常生理条件下,肝细胞中酮体生成很少,且酮体很快被心、脑、骨骼肌等肝外组织细胞所利用,所以我们血液中仅有极少量的酮体。但在生酮饮食条件下,肝脏中酮体生成量较大,如果酮体合成超过了肝外组织对酮体的利用能力,就会导致血液中酮体含量升高,引发酮血症。血液中的酮体可经肾脏排泄,当血中酮体含量较高时,排泄的尿液酮体亦相应升高,出现酮尿症。酮血症与酮尿症统称为酮症。

组成酮体的三种有机化合物中,丙酮具有一定毒性。生理条件下,丙酮生成量很少,少量的丙酮可经肺部呼出或经尿排出。但酮体生成量较大时,丙酮不能及时经呼吸和尿液排出体外,可能导致一定的毒性。而且,经肺部呼出丙酮时,会导致难闻的酮臭味。

酮体的另外两种有机化合物,乙酰乙酸与β-羟丁酸均为酸类物质,可导致血液的pH值下降。所以,长期的酮症累积的酮体,可造成酸中毒,危害机体组织与神经系统。临床上,酮症酸中毒可导致患者出现恶心、视力模糊、呕吐、昏迷,甚至死亡。

结语由于上述的副作用,生酮饮食在用于减肥时,常常是通过限制碳水化合物的摄入来诱导轻微的酮症状态,不可用力过猛。而在辅助糖尿病治疗时,则要更加谨慎,需在专科医生的指导下进行。

码字不易!如果觉得内容还可以,拜托赏个赞、点个关注,如有疑问,可在下方留言......什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

谢谢邀请。先介绍一下何为生酮饮食。

大家知道人体组织细胞每天的新陈代谢离不开能量。能量的获得主要是通过产生热量的食物提供的。对于人体来说,能够产生热量的物质包括碳水化合物、脂肪和蛋白质。一般情况下,碳水化合物作为人体的主要热量来源,通过产生葡萄糖使组织细胞获得能量。蛋白质组织细胞修补材料,也可以产生热量,但由于蛋白质在代谢的过程中,不可避免的会产生含氮的化合物会增加肾脏的负担,因此,不能作为能量的主要来源。

再看看脂肪,大家知道脂肪同样也是组织细胞构造不可或缺的营养物质!但它同时也是人体热量的重要来源,它的功能方式是以酮体的形式,这就是酮体功能!但一般情况下碳水化合物具有对抗脂肪产生酮体的作用,即抗生酮的作用,因此脂肪通过酮体供能不是身体提供能量的主要方式。

但假如我们改变日常的饮食结构将脂肪供应量提高到占热量的80%,蛋白质占15%,碳水化合物仅仅占5%时,此时组织细胞获得能量的方式以酮体为主这就是生酮饮食。

生酮饮食对糖尿病的控制是确实的!其机理在于通过转换供能方式即由碳水化合物为主的供能方式转变为以酮体供能的方式,降低了胰岛素的分泌,这就改善的糖尿病最主要的原因-胰岛素抵抗。目前生酮饮食治疗糖尿病也已经被主流医学认可。实际上生酮饮食对于减肥、改善代谢综合征也有良好的疗效。

当然,生酮饮食虽然是饮食,但也有一些副作用,必须在专业人士指导下进行。欢迎关注我的头条-江苏省肿瘤医院李枫。

什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

生酮饮食是一种饥饿疗法,通过不食用碳水化合物(糖类、淀粉等)的方法,使机体去消耗身体的第二大能量——脂肪,而脂肪分解后生产的物质是酮体,不是碳水化合物等生成的碳氧化物。

本来生酮饮食疗法,是发现来给癫痫患者使用的,生成酮体,一部分抑制大脑的异常放电。但是后来,随着研究的深入,人们发现它对肥胖、2型糖尿病、肿瘤、自闭症、帕金森病、阿尔兹海默病、多囊卵巢综合征、脑脊髓损伤等多种疾病都有一定的效果。

现在生酮饮食在健身减肥界很流行,但是副作用也很明显,使用时间不宜超过21天。

至于逆转糖尿病和肾病,那是不可能的。药物都无法做到,何况单纯靠饮食,能在一定程度上控制,却不能根治。

什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

不能!

用生酮饮食来治疗癫痫以外的病症,包括减肥等等,是试验性质的,某些脑残粉竭力推销,民众不可信!

短期用生酮饮食来对付糖尿病,效果立竿见影,但是不可持续!有个叫做“酮症酸中毒

”的母夜叉,守候在前方!

酮症酸中毒,其中的“酮体”,是肝脏分解脂肪的中间代谢产物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮三种成分。

如果长期摄入高脂肪、不含有碳水化合物的食物,血液中蓄积的酮体过多,就会导致酮症酸中毒!具体表现就是糖尿病病情加重,恶心呕吐,呼吸有烂苹果味儿,身体脱水,神志改变,十分危险!

这是逆转糖尿病么?

生酮饮食,对于肾病的影响,是一样的——一个人连正常的、科学的饮食都无法保障,对肾脏的功能维护,又有什么益处?肾病的饮食处理,一个重要的观点,就是精准调控食物中的蛋白质,而生酮饮食,根本就没有这方面的约束。

生酮饮食,(ketogenic-diet,简称KD)是一个极高脂肪、极低碳水化合物、蛋白质和其它营养素适量的配方饮食。

它被用于治疗儿童难治性癫痫,已有数十年的历史。实施前,需要经过评估。在实施的过程中,需要一个团队进行密切的观察、监督和调整、控制。

它模拟人体饥饿的状态,脂肪代谢产生的酮体——乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮,为人体提供能量来源,可以产生对脑部的抗惊厥作用,其具体的抗惊厥机制还不清楚。

这跟高血糖和肾病有什么关系?亲们散了吧,好好学习糖尿病和肾病的知识,配合医生,积极治疗!

什么是生酮饮食?它真的能逆转糖尿病和肾病吗?

没有得到医学界的认可,不可冒险。没有官方的临床结论,民间层面的东西,大都经不起科学的推敲。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。