元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

好的,我来回答这个问题。

元朝皇陵,指的是自成吉思汗至元顺帝的寝陵。其中,十四帝葬于现在尔多斯附近的起辇谷,另外二帝葬地不明,。

起辇谷只是个大致方位,陵址不可确指。由于蒙古贵族遵循“不封不树”的深葬习俗,不用棺椁,不陪葬物品,所以盗暮者不感兴趣。即使有感兴趣的盗贼或仇家,也难觅寝陵之确切位置。

明朝历十六帝,除太祖葬南京紫金山,景泰帝葬北京西山,朱允炆葬地不明之外,其余十三帝均葬于北京北的天寿山一带。地宫入口都有一条长长的隧道,并有各种严密的防盗措施。再加上,清军入关后,为收拢人心而加以保护。清朝灭亡后,大多数人还在仰慕着大明的光辉,同情朱元璋及其子孙们的汉族血统而痛恨满清的腐败,所以十三陵及南京孝陵得以保留。

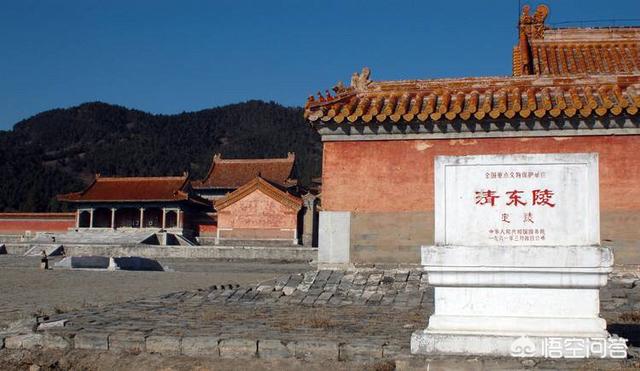

清陵分三部分。葬于沈阳的有祖陵、努尔哈赤陵、皇太极陵。葬于河北遵化的五位,即:顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治。由于地处北京东北,称东陵。葬于河北易县四帝,即:雍正、嘉庆、道光、光绪。由于地处北京西南,称西陵。

由于清代是距今最近的封建王朝,帝王妃嫔们下葬又习惯带有丰富的殉葬品,尤其是东陵中乾隆皇帝的裕陵,咸丰帝与慈禧的定陵,均有价值连城的随葬品,在入葬之日便在民间传的沸沸扬扬。加上一些民众从心里就有对皇族的痛恨,所以有些不法之徒就动起了盗清陵的歪念。自清朝灭亡至建立新中国,其间发生盗清皇陵的事件时有发生,最出名的就是我们都知道的孙殿英率官兵盗墓了。一次次的劫掠,造成裕陵、定陵等地上地下的文物已如洗如篦了。

元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

元朝皇陵找不着,没人知道皇陵的具体地点在哪里。不仅盗墓贼不知道,就连元朝皇室的后裔也都不知道。

据明朝人的资料记载,元朝皇帝死后,不用棺椁,而是砍一棵大树,劈成两半,将死去的皇帝装在掏空的树中,用三道金箍把树勒紧,埋葬在于一块没有明显地标的土地。最后万马踏平,播种牧草,绝不留下一点曾经埋葬过的痕迹。

如果要祭祀祖先,就会当着母骆驼的面,杀死一头小骆驼,母骆驼因为悲痛哀嚎,会记住这个伤心地方。等到第二年祭祖时,让母骆驼带路,母骆驼就能找到下葬的地方。如果母骆驼死了,那就再也没人可以知道先埋葬的具体位置了。所以迄今为止,没人知道元朝皇帝的陵寝埋于哪里。

另外据传说称,元代皇帝下葬,没有值钱的陪葬品,仅仅只有随身物品而已。因而这也更让人对元皇陵不感兴趣。爱在哪在哪,后人没兴趣找一座没有陪葬品的陵墓。

明朝皇陵的情况比较复杂。并非是如网络上的传言,从来没有被盗过。

明皇陵在五个地方都有分布,分别是:南京的明孝陵(朱元璋的陵)、北京十三陵、安徽凤阳的明皇陵(朱元璋的父母)、江苏省盱眙的明祖陵(朱元璋的爷爷奶奶)、湖北钟祥的明显陵(嘉靖皇帝生父)。

在这五处明朝皇陵中,安徽凤阳的明皇陵可以确定是被毁了,毁于张献忠之手;江苏省盱眙的明祖陵应该没被盗过,因为一直都被淹在水里面;湖北钟祥的明显陵据说被人盗掘过,日本人在抗战期间偷搬过明显陵的石像生;南京的明孝陵和北京的十三陵保存的比较完好。只有定陵因为“考古”,比较倒霉的挖开了。

另外,据一些资料记载。北京昌平的明十三陵虽然皇帝陵寝没被盗过,但是地面建筑和后妃陵寝有被盗掘的记载。不过这并不妨碍明代帝陵的完整性。

因此可以说,中国历朝历代的皇陵,只有明代帝陵是大多数没有被盗的,其他朝代能有一两座不被盗就算不错了,而明朝截止到现在,至少有十三座是完整的。这是中国帝陵的一个奇迹。

至于明朝皇陵为什么会保存的如此完整,我觉得主要原因是运气好。

北京十三陵和南京明孝陵,因为陵址都离大城市比较近,保卫严密,因而这两处皇陵在明末混战时,都免于了战火。(反面案例就是凤阳的明皇陵)

李自成进北京期间,时间太短,没来得及对十三陵下黑手就退出了北京。

清朝入关后,由于清朝是打退了李自成得到的北京,并没有与明军起什么冲突,况且清朝对崇祯自缢殉国的勇气也非常敬佩。所以清朝对十三陵的保护一直都很好。

民国建立后,孙中山以临时大总统身份祭拜明孝陵。俨然有一种“反清复明”的感觉。这等于是在给世人昭示:明朝是咱们祖宗。难道子孙会挖祖宗的陵寝吗?

显然是不会的。

再加上明朝皇帝离大城市都近,而且明朝皇陵的宝顶特别大,地宫特别深,很难挖,不容易动手。所以在民国时期,明朝皇陵的保存一直都比较好。

在就是清朝。清西陵没啥大事,只有光绪的崇陵被盗。但清东陵被盗的就厉害了,东陵除了顺治的孝陵之外,全部被盗。被盗的皇帝名单包括:康熙、乾隆、咸丰、同治,以及埋在皇后陵中的慈禧。

为什么清东陵会被盗?主要是两个原因。

第一,民族因素。

这个不用多解释,当年孙殿英盗东陵时,完全没有道德负担。事后他声称自己是大明首辅孙承宗之后,他挖东陵是替祖报仇。这种明显是胡扯的话,当时居然还有很多人同情他,觉得他做的对。这就足以可见,东陵被盜掘,民族因素是一个关键原因。

第二,陵园的选址太偏僻了。

除了民族因素之外,清东陵被盗的一个直接原因就是选址太偏僻了。

清东陵位于河北省唐山市遵化县,离唐山市有100公里,离北京市有140公里,离天津市有150公里。完全是三不管之地。如此之偏僻的地方,也不知道当时顺治皇帝是怎么挑中了那个风水宝地的?

1928年孙殿英盗掘东陵前,他的部队因为不受重视,不能驻扎在大城市,因而只能驻扎在小地方的蓟县。然而谁能想到,由于蓟县的马伸桥镇离清东陵只有不到15公里的路程。孙殿英看着东陵离自己近,然后他就把东陵给盗了。

清东陵被孙殿英盗掘之后,由于民国时代战乱不断,清东陵又被民间土匪反复盗掘。

相比之下,清西陵和明十三陵也很偏僻。但是十三陵和清西陵都在燕山山脉以南,一个靠近北京,一个靠近保定。相比于四面八方都不靠的清东陵,地理位置方面,两者都有一点点优势。

值得一提的是,如果当年乾隆跟雍正一起葬在清西陵,他的陵寝或许能幸免于难,可是他非要搞昭穆之制,非要把自己葬在清东陵内。结果被孙殿英盗个干干净净,也算是不作不死之典范了。

道光皇帝跟他正好相反,道光本来是要葬在东陵的,但他嫌弃东陵的地宫漏水,坚持把陵寝搬到清西陵。于是他的陵寝就搬到了保定,在民国期间幸免于盗掘了……

不过,清东陵虽然被盗的很惨。但相比于前代王朝来说,清帝陵园的保存情况还算是比较完整的。

汉帝陵一共22座,其中大部分被盗。西汉末年被赤眉军盗过一次,东汉末年又被董卓和曹操各盗过一次。基本被盗空了。据说只有汉文帝的霸陵的保存情况还算完整。

唐帝陵一共20座,也是大部分被盗。安史之乱之后就逐渐被盗,唐末黄巢、五代温韬各盗掘一次。上世纪90年代,民间盗墓者也是疯狂盗掘。除了唐高宗李治和武则天的乾陵因为依山而建,有积沙防护之外,其余19陵悉数被盗。

宋帝陵一共14座,这个不是大部分被盗,而是全部被盗。北宋帝陵在当时就被伪齐刘豫盗掘一空,南宋帝陵在被元代僧人杨琏真伽和允泽破坏殆尽,甚至辱及尸体,宋理宗的头骨剥下被作为饮器,一直到明代才入土为安。现如今的宋陵惨到可以免费参观,专家和盗墓贼都瞧不上眼的地步。因为啥值钱的玩意都没有了。

所以,清朝陵园跟明朝相比较,它确实被盗的很惨。但跟前朝相比,也不算特别惨。清东陵的顺治陵,清西陵的雍正陵、嘉庆陵和道光陵都保留的比较好。再怎么说,还有四座保存完好的陵。可以了。

元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

我是楚风说历史,这个问题我来回答。

古代人死以后,都流行厚葬,所以作为帝王他们的陵墓则更加的宏伟雄壮。我国的皇陵文化大致分为三种形式,从秦朝到唐朝这段时间多为覆斗式封土,唐朝则开发出了以山为陵,唐朝以后皇陵经历了一段时间的低谷,明清时期则创造出了宝城宝顶式封土,使我国的皇陵封土艺术达到了高峰。

只要修建皇陵,就会有盗墓的,当年曹操时期,都有摸金校尉专门来盗墓充当军费。但是作为封建社会最后的三个朝代,皇陵命运却呈现出不一样结果。那就是元明清,元朝的皇陵是一个都看不见,而明朝的皇陵基本上保存完整,清朝的皇陵却多处被盗。之所以出现这些情况主要与皇陵的建造形式和历史环境有关。

元朝的皇陵一个都看不见元朝是我国历史上第一少数民族建立的大一统政权,但是它和另一个少数民族建立政权的清朝有所不同。蒙古人至始至终都没有完全被汉化,也就是说蒙古人一直都保持着自己所特有的风俗习惯,而满清则汉化严重,所以这样就出现了,蒙古人也就是元朝其墓葬形式最为特殊,因为它保留了蒙古人自己的习俗。

蒙古人的习俗其实就是薄葬,地面以上没有任何建筑物。根据明代文人叶子奇所著的《草木子》一书中推测,元朝皇帝驾崩后有着专门的下葬仪式,就是用啰木两片,凿空其中,类人形大小合为棺,置遗体其中。并加髹漆,完毕,则以黄金为圈,三圈定。

尔后,掘深沟一道埋葬,“以万马蹂之使平。杀骆驼于其上,以千骑守之。来岁草既生,则移帐散去,弥望平衍,人莫知也。

这个意思也很好理解,就是找个大树干,中间掏空,把皇帝的遗体放进去,用黄金圈固定上,然后挖沟埋葬,用大量的马匹在墓地上面践踏使地面平整,以上千的骑兵守护。等来年草长出来后,就拆掉帐篷离开,远远望去草地平整,再也没人知道是墓地了。通过蒙古人的这种墓葬方式,可以看出蒙古人喜欢薄葬,据说墓地里放的东西很少,都是一些衣服,弓箭,平生喜欢的东西,没有太多的金银珠宝。

那么有人会问,墓地找不着怎么祭奠祖先呢?关于这个问题,肯定蒙古人也有考虑,为了祭祀能够准确地找到地点,蒙古人就会在下葬的地方杀死一头幼年骆驼,而且是当着这头骆驼母亲的面。这样这头母骆驼就会牢牢记住这个地点,等到再来祭拜的时候,带着这头母骆驼,母骆驼就会在小骆驼被杀死的地方流泪。这也就是下葬的地方了。但是随着母骆驼死后,就连自己的子孙也找不到墓地所在了。

虽然元朝的皇陵找不到地方,但是史书中记载,蒙古汗国和元朝的历代皇帝都被秘密地埋葬在蒙古高原的起辇谷之地。只是这个起辇谷到目前也找不到确切的位置,再加上元朝皇陵一点地上建筑没有,当然一个都看不见了,元朝皇帝这样做的原因,也就两点,一个是习惯,二就是防盗,连地方都找不着,盗墓贼也没办法。

明朝的皇陵无一被盗明朝一共有十六位皇帝,而开国皇帝朱元璋葬在南京,还有就是建文帝失踪没有皇陵,景泰帝被废掉没有皇陵,剩下的十三位皇帝都葬在北京明十三陵。

到目前为止,这些明代的皇陵除了崇祯的陵由于没时间建造而放入贵妃墓被盗扰外,还有就是官方主动挖掘的万历皇帝的定陵,剩下的皇陵确实都没有被盗。

之所以明朝的皇陵能够幸免于难,主要原因有四点。第一,明朝皇陵能够保存完整,得益于清朝的保护,明朝灭亡,清军入关后立马就派兵保护明皇陵,目的是为了收买汉族人的心,还为崇祯皇帝修建陵墓。而清朝灭亡后,也有国民政府保护明朝皇陵,所以盗墓贼无从下手。

第二,明朝皇陵防御等级比较高。明朝皇陵埋的很深,就比如郭沫若考古挖掘万历皇帝的定陵时,用了很多的大型机械,挖了好久,才找到地宫入口,所以盗墓贼很难做到。

第三,位置很重要,明朝皇陵离城市都比较近,所以盗墓贼干的是见不得人的事情,挖掘明皇陵比较容易被发现,这也是为什么很少有大规模的盗墓贼挖掘明皇陵。

第四,从明朝到现在,盗墓贼的最佳时间是民国时期,因为明朝和清朝是不可能有盗墓贼敢盗皇家陵园的,而民国时期,明朝皇陵都有几百年的历史了,很多墓地的构造图纸肯定都没有了,盗墓贼不了解墓里面的结构,也很难盗掘。相对而言,清朝的皇陵埋葬时间比较短,甚至很多建造皇陵的工匠都没去世,所以盗墓贼都喜欢盗掘清朝皇陵。

清朝的皇陵多处被盗清朝皇陵大致分为三个地方,关外三陵、清东陵、清西陵。关外三陵目前保存完整,没有被盗的痕迹。清东陵是重灾地,除了顺治帝的皇陵,几乎剩下的全都被盗。清西陵,保存较好,除了光绪皇帝的皇陵,剩下的都没有被盗。由此可见,清朝的皇陵确实多处被盗,没有被盗的有关外三陵和顺治帝、雍正帝、嘉庆帝、道光帝的皇陵。

之所以清朝的皇陵被盗严重,主要有以下几点原因。第一,清朝的皇陵埋的比较浅,陵墓设计比较简单,容易挖掘。

第二,清朝的皇陵位置离京城比较远,盗墓贼挖掘可以肆无忌惮。就像孙殿英挖掘时,几乎没人知道,等到后来文物流出,才知道孙殿英挖掘了乾隆和慈禧的墓。

第三,清朝的皇陵年代不够久远。就像前面说过,盗墓贼盗墓的时间多发生在民国时期,这时候国家比较乱,地方权力出现真空,所以盗墓贼都比较多。而这时候盗墓贼也要选择比较好下手的皇陵,像明朝的皇陵修建时间久远,内部结构记载几乎没有,里面机关比较多,很难盗掘。但是清朝皇陵有的修建时间很短,像慈禧太后才埋葬了二十多年(相对于民国时期来说),很多建陵工匠还没去世,据说孙殿英也是靠着修建陵墓的人找到的地宫入口,所以清朝的皇陵容易挖掘,自然盗墓贼经常光顾。

第四,清朝的皇陵被盗掘,也有清朝是少数民族政权的原因,从清朝后期反清情绪比较高。到民国时期,也是如此,所以这时候盗墓贼觉得盗掘清朝皇陵不会被人们唾弃,如果盗掘明朝皇陵肯定会受到人们的指责,从舆论压力也是盗掘清朝皇陵比较合适。

综合来看,元朝皇陵因为蒙古人特定的墓葬方式,使我们现在一个也看不见。而明朝皇陵因为历史环境和地理位置以及设计的牢固等原因,没有被盗。清朝皇陵则因为历史原因和容易被挖掘而遭受严重盗掘和破坏,像孙殿英盗掘清东陵,致使我国的很多文物外流,是我国文物的重大损失。

元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

自从曹操把军资目光盯向了地下,“摸金校尉”大肆向汉墓出手,盗墓贼从此便走向了历史前台。

很有意思的是元皇陵、明皇陵盗者甚少,而清皇陵则成了盗者的菜市场,在来来往往的盗墓人群中很是热闹。

光顾者拿着铲子而来,载着无数奇珍异宝而去,留下墓中的一片狼藉。

曾经高高在上的皇权尸骨,身上陪葬的珍宝被盗一空后,随意扔在了地上。

为什么盗墓贼青睐清皇陵呢?因为想盗元皇陵,找不到地点;想盗明皇陵,可惜挖不动,只有清皇陵,想怎么盗就怎么盗!

元皇陵神秘不知所踪蒙古族,建立由少数民族大一统的王朝——元朝,传了五世十一帝,明知元皇陵肯定有钱,却进不了自己腰包,盗墓贼只能幽怨而无可奈何!

从成吉思汗建立蒙古政权,到忽必烈马踏中原大地,取了天下,元朝历代统治者仍然在富贵中清醒,保持着蒙古人的传统习俗:元朝天子身死,必须运往成吉思汗指定的漠北起辇谷安葬。

身死魂归故乡,但葬地起辇谷只知其名,不知其处,这跟元朝皇权的安葬方式有关。

明朝叶子奇《草木子》一书中详细记载元朝皇帝驾崩后的安葬过程。

取大树一段圆木剖开,中间按人身比例凿空,然后将尸身放入,再置入各种陪葬品,合拢两半圆木,封闭缝隙,再漆遍棺身,以三个黄金圈固定,一头一尾腹中各一个,最后埋入挖好的深沟。

挖沟取土也有讲究,按方取土,做好标识,安置好棺椁后再一一回填,剩余新土用马匹置于他处。

填土完毕,再用马匹在墓地上方奔跑使之平整,掩盖了人为痕迹,这时牵来一对母子骆驼,杀尚食奶的其子,母骆驼悲之,来年可凭母骆驼识路寻子之能找到墓地。

埋葬完毕,千骑在此附近守卫一年,待到葬地之处长出新草,与周围环境无异才撤帐而去,所以元皇陵静悄悄地藏在了地下,上面青草葱葱,树木成林。

明叶子奇《草木子》载:“用啰木两片,凿空其中,类人形大小合为棺……以黄金为圈,三圈定……以万马蹂之使平。杀骆驼于其上……人莫知也”。

虽是蒙古族习俗,但成吉思汗也考虑到了盗墓、野兽寻食的可能,因此万马踏平墓地痕迹,同时也掩去了气味,让寻食的野兽也无从发现。

成吉思汗,便是以此方式安葬。

由于靠骆驼寻路才能找回墓地,随着骆驼死去,即使宗亲也再也找不到当初的墓地祭拜。

后世蒙古人因为难以找回祖先墓地,便在某处地上挖坑心诚祭祖,“掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马杂烧之”,此习俗一直沿袭至今。

面对元皇陵这种神秘性,盗墓贼绞尽脑汁也没法去盗埋藏一段树木大小的皇陵,这可是皇家后人都不知的具体之地,谁能乱下几铲子就刚好碰到一处皇陵?

明皇陵运气有点好明皇陵共有两处,一是北京明十三陵,二是南京明皇陵,这两处均是人多的地方,敢在众目睽睽下盗老祖宗的墓,后人能扒掉后人的皮!

明皇陵运气之一:汉人情节

汉人情节是个天大的理由,让盗墓贼至少不敢猖狂,即使“东陵大盗”孙殿英也没胆子动汉人祖宗的陵墓,让各种奇珍异宝陪着老祖宗们安眠于地下,勿要惊扰。

明皇陵运气之二:满清保护

满清灭了明朝,本就招汉人恨,所以历代帝皇为了收络人心,同化汉人,弱化汉人的反抗意识,不但不去破坏明皇陵,反而注重保护,这是明皇陵运气之一。

从明朝崇祯皇帝的皇陵处置就知道清朝对明皇陵的重视程度。

当初崇祯皇帝自缢,李自成为了劝降襄城伯李国桢而答应以天子礼葬崇祯皇帝,但崇祯皇帝根本没有预建陵墓,于是李自成便命令将崇祯皇帝葬在还未完工的田贵妃皇陵中,但是没拨下任何安葬银两。

负责具体安葬的昌平州吏目赵一桂不得不组织募捐,最后以两千多两银子将崇祯皇帝草草与田贵妃合葬。

清朝顺治为笼络汉人心,将其命名“思陵”,并开始改建工作;清乾隆先后两次修缮思陵,并按照清朝皇陵同样待遇,配备司香内使二名、陵夫八名,春秋二季由太常寺差官至陵致祭,委派工部堂官每年检查陵园建筑,加以修葺。

满清虽然出于政治需要保护明皇陵,但让汉人有根可寻,有祖可拜,在文化遗产的保护上算是功不可没。

明皇陵运气之三:工程浩大

明皇陵的工程巨大,地宫深埋,最深的达到了27米深,足有九层楼的高度,没有建筑图纸,按照门户的方位挖下去,即使挖了了27米的深坑,碰到皇陵的墙根,依然进不去!

如果采取爆破方式,27米的深的盗洞一旦崩塌,没有一个人能活出来,盗墓贼不得不放弃这个天真的想法。

挖掘费时费力,还要防止汉人的发现,盗墓贼只能在明皇陵磕个头,表示我曾来过。

即使使用上了现代装备,考古队当年花费几个月发掘定陵,也没找到门户,差点放弃发掘定陵的计划,后来无意挖到一块指路石,才准确找到地宫大门的方向,这才让明皇陵的格局展现在世人面前。

传说中明皇陵墓中藏有机关暗器,即使没有,墓中存在的毒气也让盗墓贼望而怯步。

明皇陵之所以保存完好,我认为一是建筑本身就具有强大的保护功能,设计本意就是防止后人盗墓;二来本就是汉人的老祖宗,汉人心存敬畏,毒辣之人也要掂量汉人情结的影响力;三来就是地理位置比较显眼,处于人多之处,没有给盗墓贼可乘之机;最后就是满清的保护之功。

满清皇陵命运多舛满清是推翻了汉人的明皇朝建立的少数民族一统的政权,过程自然充满杀戮和鲜血,这一性质永远没法赢得汉人的完全归心,孙殿英就是以此为借口,强掘清皇陵。

清皇陵分为三处,一处在关外,一处是东陵,一处是西陵。

关外三陵:福陵(努尔哈赤)、昭陵(皇太极),永陵(肇、兴、景、显四祖)。

清东陵:孝陵(顺治)、景陵(康熙)、裕陵(乾隆)、定陵(咸丰)、惠陵(同治)。

清西陵:泰陵(雍正)、昌陵(嘉庆)、慕陵(道光)、崇陵(光绪)。

清朝入关前,即便强大的努尔哈赤也只能葬在关外,看向中原。

01、地理位置偏远

关外三陵位于沈阳,距北京600多公里;清东陵、清西陵都位于河北,距北京100多公里,即使清朝派有专人看守,地理位置相对的偏远,给管理带来了一定的困难,这也成为了盗墓贼最容易得手的原因。

02、建筑薄弱

清皇陵讲求风水格局,因此在规划、布局都很讲究,因此才葬在山川河流之间,与大自然共鸣,达到"天造地设"的完美境界,寓意千秋万世。

清皇陵建造虽然豪华、气派,与山水相融,但没有明皇陵的深度,大多在几米深,所以盗墓贼一旦下手,很容易找到地宫大门,开开心心进去,完完整整出来,空空双手,收拢了无数奇珍异宝。

03、时代乱象

清朝,中国沦为了半殖民地半封建社会,签署各种不平等条约,一面是屈辱的百姓食不果腹,另一面却是清朝官员贪腐、慈禧挥霍无度,民心于此丧失。

内乱未平,外敌入侵,清朝不停地割地赔款,不停地退让,直到退无可退,这时对于百里之外的清皇陵,即使有心,也照顾不到,这成为战乱中难以饱腹之人铤而走险的来钱来源。

清朝最终走向了灭亡,而清皇陵原来的看守都已经散去,清皇陵这时成为了任人宰割的地下大型珠宝库。

孙殿英成为了最大的盗墓贼,而他声称与清朝有血海深仇。

孙殿英祖上是明朝兵部尚书兼东阁大学士孙承宗,清兵攻高阳时城破时后自缢而死;其父与旗人争执时下狱并被打死于狱中,所以孙殿英以满清杀自己祖宗三代为由挖掘发陵,“丰藏国库”。

土匪、强盗也纷纷将手伸向了清皇陵,所以清皇陵被盗抢现象严重。

综上所述,我认为皇陵被盗与否涉及到安葬的风俗习惯、地理位置、保护措施等多个因素。元朝皇陵因为安葬的风俗习惯直接让盗墓贼无从下手,而明皇陵由于地理位置、深埋于地底、以及清朝的保护幸免于难,而清皇陵因为陵墓建筑特征、民心丧失,保护措施缺失最终迎来了盗墓贼的出手,把瓜分珍宝当成了一场盛宴。抛开立场来看,这三者其实都是我国宝贵的文化遗产,也必然是属于民族的财富,值得重视和保护;皇陵是珍宝、也是历史的见证,任何缺失和破坏都是可耻的行为。

元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

忽必烈把玩着南宋皇帝宋理宗的头盖骨做成的酒碗,光滑的表面上头骨的接缝清晰可见。他在思考着以后的身后事。

元朝灭了南宋后,密宗的喇嘛教得到了重用。一名叫杨琏真迦的西夏和尚到江南为官。为了得到更多的钱,杨琏真迦迫不及待地开掘了南宋皇陵,将宋宁宗、宋度宗、宋理宗的陵墓,所获财宝不计其数。

一位西域僧人将宋理宗的头骨镶上珠宝,做成了酒碗。献给了杨琏真迦。

后来,杨琏真迦犯事,被忽必烈抄了家。宋理宗的头盖骨酒碗就到了忽必烈手中。

一、元朝皇陵难找又不值钱,盗墓实在没有性价比。这个酒碗承载着南宋皇帝的悲剧人生,不禁让忽必烈深有感触。宋理宗选了一块风水宝地,花重金打造了一个死后的安逸世界。谁想到竟然被人挖坟掘墓,尸骨被人随意玩弄,实在是太惨了。

忽必烈下定决心,虽然首都已经定在燕京,他却不想跟风历朝中国皇帝大肆修建陵墓的做法。而是继续沿用了蒙古族独特的丧葬方式。死后不要高陵大墓,也不要万贯陪葬,只求安稳长眠于另一个世界,守望着茫茫草原。

按照《元史》中所说:“元诸帝均葬于漠北起辇谷。”这个神秘的起辇谷,在元代并没有留下准确的位置。

元代皇帝的入葬习俗,在《元史》中,有较为详细的记述。

皇帝的棺材就是一根粗大的香楠木。工匠们将楠木劈成两半,按照皇帝的体型,将楠木挖空,将皇帝的遗体放置其中后,再用四道金箍将树紧紧箍住。

墓穴在挖掘过程中,整块取土,并按照次序摆放在一起。棺木由亲信之人葬入墓穴后,将土块依次盖好,多余的土将会运送到远处扔掉。墓穴四周种上树木,撒上草籽。三名送葬官留在当地,一直到墓穴周围草木旺盛,长大成林,与周围浑然一体后才能离去。

为了保守入葬之地的秘密,元朝皇帝的送葬过程极其血腥。元宪宗蒙哥死于四川,运送回漠北的路上,行程两千多里,为了防止泄密,送葬士兵见人就杀,据说沿途被杀者多达两万人,不留下一个活口。

同时,皇族之人经常放出假消息,使得皇帝陵寝的位置更加扑朔迷离,难以寻找。

如此隐秘而又血腥的下葬方式,最后连皇帝的后人都找不到祖先的墓穴在哪里,更别提其他人了。

蒙古族是游牧民族,逐水草而居,不会在同一个地点长期居住。因此,草原上处处都是蒙古人的家,也处处可以做蒙古人的陵墓。蒙古人的祭祖方式“掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马杂烧之”。

而且元朝皇帝下葬时,很少陪葬大量的金银珠宝。随葬的物品只是皇帝生前常用的衣物和喜爱的物品。

元朝皇帝的陵墓,既难找到,又没啥值钱的东西,谁会花大代价去寻找他们的墓地呢?

二、明皇陵位置有优势,埋得深,又有道义加持,盗墓风险太大。明朝历时277年,共有16位皇帝,其中13位皇帝入葬在北京市昌平区天寿山麓的陵寝,即大家所熟知的“明十三陵”。

其他三位皇帝中,明朝开国皇帝明太祖朱元璋葬在南京明孝陵。第二位皇帝建文帝朱允炆在政变中离奇失踪,没有陵墓。

第七位皇帝明景帝朱祁钰的经历更为曲折。他本来是没有资格当皇帝的,谁知道哥哥明英宗朱祁镇御驾亲征,抗击瓦剌,结果在“土木堡之变”中兵败被俘。

于是,朱祁钰被推到前台,当了皇帝。而尴尬的是,朱祁钰当了一年皇帝后,朱祁镇竟然被瓦剌放了回来。

兄弟俩为了皇位之争,反目成仇。七年后,朱祁镇发动“夺门之变”,夺回了皇帝的位置。

这下子朱祁钰就惨了,被软禁一个月后突然死亡。朱祁镇对他恨之入骨,当然不会将他葬入皇陵,而是把他葬在北京西山景泰陵。

明朝皇帝的15座皇陵历经清朝、民国,一直到新中国成立后,依然保持完整。

1956年,明朝第十三位皇帝明神宗朱翊钧的定陵被考古挖掘。定陵的挖掘可谓是考古史上的悲剧,由于保护措施有限,大量文物被毁。

从这以后,考古界立下了一个规矩,帝王陵不能随便挖掘。

在明朝灭亡后,明皇陵历经三百多年的风风雨雨,在历次的战乱中得以保存完整。除了运气好之外,还有如下一些原因。

首先,明皇陵建在大城市附近,得到了严密保护。那些盗墓之人在大城市附近行不轨之事,总是有所顾忌。

其次,明皇陵埋得较深,入口隐蔽。定陵挖掘时,寻找墓道、打开入口就花费了大量的人力物力,力量有限的盗墓贼如果想要进入明皇陵,需要付出非常大的代价。

最后,经历过数次朝代更迭。明皇陵在道义上都处于一个有利地位,得到了后世几个朝代的保护。

清朝统治者上位后,为了笼络人心,缓和民族间的矛盾,对明皇陵一直保护得很好。

民国建立后,汉族实现了“驱除鞑虏,恢复中华”的目标。明朝时期俨然是汉族正统的统治时期,自然会受到推崇和保护。

孙中山曾经以临时大总统身份祭拜明孝陵,明确地表明了民国政府的态度。而之后大大小小的军阀,也没有勇气冒天下之大不韪,对明皇陵进行盗掘。

因此,直到现在,明皇陵依旧傲然挺立。虽然我们对皇陵中的那些惊世宝贝充满着好奇,也只能期待文物保护措施十分成熟和完备,才有可能再一次对明皇陵进行考察和挖掘。

三、清皇陵位置偏远,随葬品价值极高,引人注目。在民族性上处于劣势。清朝统治276年,共产生了12位皇帝。

入关前,清太祖努尔哈赤的福陵和清太宗皇太极的昭陵位于辽宁盛京。

入关后,除了末代皇帝溥仪没有陵墓以外,其他的9位皇帝都建造了自己的陵墓,分别位于清东陵和清西陵。

这些皇陵中,光绪、康熙、乾隆、咸丰、同治五位皇帝的陵墓都被盗挖过。相比明朝的皇陵来说,清皇陵的盗掘现象可谓非常严重了。

从清皇陵的地理位置来看,皇陵距离大城市较远,位置偏僻,比较容易下手。清东陵位于河北省唐山市遵化市西北30公里处,距北京市区125公里。清西陵位于河北省保定市易县梁各庄西15公里处的永宁山下,离北京98公里。

无论是清东陵还是清西陵,距离城市较远,保护力量鞭长莫及。不仅是盗墓贼频频光顾,民国时军阀混战,缺少经费的军阀也容易产生不轨之心。乾隆和慈禧的皇陵就是被军阀孙殿英洗劫一空的。直至文物流传到市面上,大家才知道皇陵被盗。

清朝皇帝掌握政权后,就一直被汉族视为异类,打着“反清复明”口号颠覆政权者比比皆是。挖掘清朝皇陵,在道义上更为没有负罪感。

清皇陵地宫埋藏不深,挖掘代价较小,这也是清皇陵频频被盗墓贼光顾的原因之一。

红楼梦中曾说:纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。古代帝王幻想着到阴间继续作威作福,享受着奢靡的一切。因此将陵墓修得富丽堂皇,陪葬品价值连城。殊不知,这些身外之物才是引发盗墓贼贪婪之心的诱饵,也正是让帝王们死后无法安眠,甚至被挫骨扬灰的始作俑者。

相比之下,元朝皇帝们聪明且有大智慧,他们静静长眠于地下,无人能够打扰他们的安宁。

元朝皇陵不见踪迹,明朝皇陵没人盗,可为何大清朝皇陵无一幸免?

中国历史上任何一个朝代都能够找到其皇陵的所在地,即便是距离我们遥远的先秦时代的夏商周三朝,也曾让我们找到了统治者的陵寝之地,但是中国历史上就是有这样一个朝代,从其灭亡至今六百余年,我们从未发现其任何一位皇帝的所葬之处,相比从未被盗掘过的明朝皇陵和基本被盗掘殆尽的清朝皇陵来说。无影无踪的元朝皇陵则显得扑朔迷离,直到今天,历史学家都没有找到任何一位元朝皇帝的皇陵,实际上元朝皇帝的皇陵之所以找不到,源于元朝皇帝的一种特殊的安葬方式。

元朝皇陵无迹可寻的真实原因:元朝的灭亡至今已经距离我们六百多年了,我们之所以没有找到元朝的皇陵主要是因为元朝皇帝采用了一种特殊的安葬方式。据说元朝皇帝的陵墓在草原之上原地挖一道大沟,在葬入去世的皇帝之后便用土回填,回填之后并不像其他朝代那样在地表留下建筑或者垒砌坟冢,而是驱赶成千上万的马匹,在填平的土地上来回践踏,直到踏平到与周围的土地没有一样,之后等到这片土地上长满了绿草之后便离开,这样的下葬方式不要说放在几百年之后的今天,就是在当时的情况下,用不了多久,元朝人也很难找到。这样既是一种蒙古民族传统的丧葬方式,也是为了防止盗墓分子盗掘有关。

明朝历代皇陵基本情况:

明朝皇帝陵,由三部分组成,分别为安徽凤阳的明朝祖陵;南京的明孝陵、明东陵;京师的十三陵、景泰陵。凤阳的明朝祖陵埋葬着明朝开国皇帝朱元璋的父母兄嫂,1379年落成。1635年曾遭到农民军首领张献忠破坏,地面建筑损毁,但未被挖掘。明孝陵埋葬朱元璋和马皇后等,1402年竣工。明孝陵的地面建筑曾在咸丰年间遭到太平天国起义军的破坏,但地宫一直完好如初。京师的十三陵埋葬了除明代宗景泰帝外的所有明朝帝王,除了万历的定陵曾在上世纪五十年代被考古发掘外,其余均原封未动。

清朝历代皇陵基本情况:

清朝皇陵也由三部分组成,分别是盛京三陵(也称关外三陵)、河北遵化的清东陵、河北易县的清西陵。相比于明朝皇帝陵,清朝皇帝陵除盛京三陵外其余基本被严重破坏。盛京三陵包括清太祖努尔哈赤的福陵、清太宗皇太极的昭陵、还有埋葬清朝远祖肇、兴、景、显四祖的永陵;清东陵包括顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治皇帝的陵园,以及慈禧的定东陵。清西陵包括雍正、嘉庆、道光、光绪的陵园。1928年孙殿英在清东陵大肆挖掘偷盗,给东陵造成毁灭性破坏。抗战胜利前夕,一伙身份不明的土匪再度发掘东陵。西陵的崇陵也曾被土匪洗劫。元陵独特下葬方式以及明陵完好,清陵被盗原因:

元朝在建立之后曾经对两宋历代皇陵进行了有组织的官方的盗掘,这种盗掘用现在的话来说是破坏性的盗掘,一些官方的盗墓人所用的手段极其残忍,不仅对宋朝皇陵极尽破坏,还对宋朝皇帝的尸体极尽侮辱。宋理宗的尸体甚至被拖出陵寝,倒挂在树上,宋理宗的头颅甚至被割下,入葬时注入尸体的水银顺着尸体流出,宋理宗对的头骨甚至被做成酒杯进献给了元朝皇帝,这个酒杯被称为“骷髅杯”,据说最终落到了朱元璋手里,朱元璋将其重新葬入了宋理宗的陵寝。元朝皇帝有感于宋朝皇陵的悲惨结局,恐日后元朝历代皇帝也重蹈宋朝下场,因此对于元朝皇陵采取了这样一种神秘的下葬方式。

明朝灭亡后,清朝入主中原后,由于本身属于传统意义上的夷狄之族,担心中原广大汉族民心不肯降服,因此竭力要把自己塑造成正统王朝形象。清朝皇帝采取很多措施保护明皇陵,禁止破坏偷盗行为。甚至还一本正经地去朱元璋的孝陵参拜,以示尊敬。清朝灭亡后,天下大乱,清陵保护也无人关注。还有一个重要原因,就是明朝帝陵的设计建造水平,远高于清朝帝陵,大大增加了挖掘难度。明皇陵和清皇陵最显著的区别就是一个字:深。已经发掘的明神宗万历皇帝的定陵,深达二十七米,墓道弯曲转折,入口隐秘难寻。而清高宗乾隆皇帝的裕陵,地宫深度只有九米多,墓道非常短短而且入口笔直。上世纪五十年代新中国考古专家发掘定陵,单单寻找地宫入口就花费了一年时间。民国期间,一些土匪和盗墓贼也曾打过明皇陵的注意,无奈费尽九牛二虎之力也找不到入口,只好罢手。

原创:历史课课代表

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。