为什么金庸会写《鹿鼎记》?

鹿鼎记是金庸的求新求变之作,这点已经是老生常谈的了,主角武功极差,智谋过人,还有逃生的轻功也算的一流,在这种情况下,韦小宝靠着偷袭、阴谋诡计前后却杀了无数高手。这在武侠小说中可谓前所未有。

同时,很奇特的一点,韦小宝的江湖身份和朝廷身份可谓是各占一半,这在金庸之前的小说中也是前所未有的,我们不妨看看其他的主角,段誉是大理皇族不假,但是大理的设定对待武林人士要以武林身份应对,同时段誉性格奇葩,完全不像个皇族。郭靖、萧峰一个金刀驸马、一个南院大王,也是都是把这两个身份当初累赘,虚竹这个西夏驸马平日里还是住在灵鹫宫的样子,更是跟官场没什么联系。

韦小宝却不同,他在官场上完全已经是老油条,懂得做官之道,更是飞黄腾达,做到了鹿鼎公。

韦小宝与康熙

在书中有一个人跟曾经的韦小宝颇有相似之处,此人叫做于八,是阜平县城内吉祥寺方丈和尚的表弟,在庙里经管庙产,收租买物全由他经手。做事伶俐,在韦小宝去五台山前,思考着自己没做过法事,别露馅了,就找了这么一个人来指点,此人跟曾经的韦小宝都是市井小人,三言两语之间就聊得十分投机,而在吐槽清凉寺方丈时,说话语气也跟韦小宝颇像。

于八站在他背后,低声道:“这等背时的老和尚,姓于的这一辈子可还真少见,怪不得偌大一座清凉寺,连菩萨金身也破破烂烂的。”

这么一个人物,在电视里都被删除了,但从文字角度分析,这个于八只怕是金庸在说,像韦小宝这种伶俐得市井小民,真就是在当时数量颇多,韦小宝和他们的一大不同在于运道高,进了宫,遇见了皇帝,跟皇帝当了朋友,一步步飞黄腾达。

韦小宝

从金庸最早的连载版讲,一开始金庸对于这部书要不要有如此大的变革只怕心中也有嘀咕,韦小宝的初期设定同样是武学天才,在连载版中,海大富教导韦小宝大慈大悲千叶手的同时还教了韦小宝一些内功,当然,海大富这里韦小宝内功不是好心,而是连载版的设定中,他给韦小宝下的毒药需要用内功压制一阵子,而毒药压制的越久,未来发作后韦小宝受苦就越大。

海大富虽是心存恶念,但确实让韦小宝有了内功基础,在海大富死后,韦小宝搜刮海大富的遗物,得到了海大富的武功秘笈。正是海大富教导的那些基础,加上韦小宝自身天资过人以及性格跟这门功夫相符,韦小宝练的十分顺利,在陈近南又传授内功给韦小宝后,韦小宝两门内功混合,硬是练成了一门武学中“从所未有之奇”的武功。这里的描述可以看出来,金庸一开始怕是有把韦小宝的武功往石破天那里引导。

韦小宝只练了九日,便已将海老公遗经上的第一图练完,只是所用的方法,却是陈近南所授。每次照着图中红綫所示将红綫在全身游走一周,跟着便出一身臭汗,被褥上淋淋漓漓尽是汗水,却是说不出舒服受用,身子轻飘飘地,几乎便欲飞起来一般,他还道上乘内功确须如此修习,其实却是无意之间,已将两门截不相同的武功揉合在一起。本来这两门武功都是极为精微奥妙,初学之人必有明师指点,至不济修练数年,一无所成,决无互相掺杂之理。但韦小宝一个假师父已死,一位真师父不在身边,陈近南又没想到他竟会不识册子上的说明文字,阴差阳错,居然会搞得乱七八糟,成为武学中从所未有之奇。

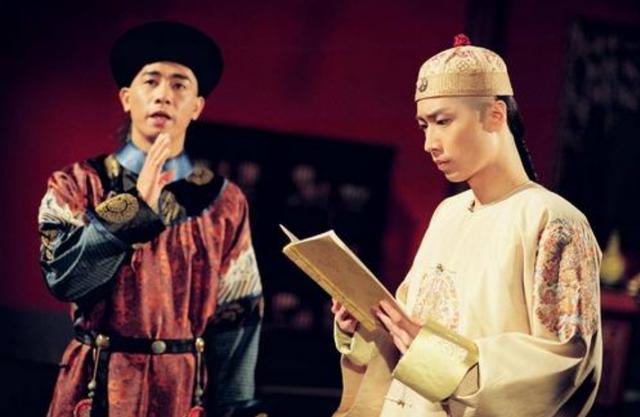

周星驰版武功高强的韦小宝

但是后续剧情中金庸把韦小宝武功高强、资质过人这点设定彻底抛弃了,大概连载版时金庸也是在剧情进行一小半后才下定决心让写一个当真是前无古人的武侠主角,很显然,金庸成功了。

鹿鼎记的新,还不在于韦小宝这个人物,还在于这部书的名字,书以鹿鼎二字为名,有一明一暗两重释义,明面上主角韦小宝最后被封为鹿鼎记公,则这部书是鹿鼎公韦小宝的传记,但同时鹿与鼎分别为逐鹿、定鼎的意思,这部书写的则是天下,这个天下,有大清要守住天下,有明朝的残余势力想要重夺天下,有外部势力要染指天下等等等

最后大清赢了,最大的赢家不是韦小宝,而是康熙,所以这部书也是康熙的逐鹿、定鼎之记。

康熙

最后吐槽一句,金庸认为鹿鼎记比之武侠更像历史小说,这句话还是蛮有道理的,鹿鼎记里出场的康熙朝历史人物,比二月河的《康熙王朝》这部正经的历史小说还多。

为什么金庸会写《鹿鼎记》?

这个问题很有意思,尤其是题主提到“鹿鼎记和其他作品完全不在一个频道”这个观点。

其实,金庸笔下的十四部小说,第一部《书剑恩仇录》以清朝背景为开端,最后一部《鹿鼎记》也以清朝为结尾,这看似“巧合”,却是金庸有意为之。

这两本书的评价,也是两个极端。

鹿鼎记被许多人称为金庸最好的小说,几乎被捧上神坛;而书剑恩仇录却被书迷们一致吐槽。连带陈家洛这个主角,也在最讨厌的男主角榜单中名列前茅。

有人说金庸在塑造陈家洛这个角色的时候“用力过猛”,想把万千宠爱都集于他一身,所以才导致了他各方面都近乎完美,却不讨喜的性格。

这样的理解不无道理,但还是过于片面了。结合金庸的所有作品,一路看下来,才能真正的读懂陈家洛这个角色。

其实金庸从来都没变过,从开始到最后都在试图讲一个道理——儒家的尴尬。

陈家洛,是一个近乎完美的主角,他出身世家、饱读诗书、得拜名师、武功高强,但却最终无论在江湖还是情场,却都以悲剧收场。

究其一生,应了一句评语“百无一用是书生”。

陈家洛不仅是书生,还是君子。

正如乾隆送他的玉佩上所写:“强极则辱,情深不寿,谦谦君子,温润如玉”。但君子可以欺之以方,所以陈家洛处处受挫。

面对张召重,他讲究仁义,不能以多欺少,要讲江湖规矩。所以一次次放虎归山,明明占尽上风却拿张召重这个反派没有办法。

面对亲哥哥乾隆,他又讲究忠孝,所以处处忍让,最后连香香公主也牺牲进去。反观乾隆,盟约随时可以缔结也随时可以撕毁,亲情爱情友情都可以作为筹码交易,这才是深谙厚黑之道的政治人物。

让陈家洛这样一个书生君子,走进人吃人的江湖和官场,犹如逼着贾宝玉上梁山,安能有好下场?

金庸第一本小说,就写出了儒家的尴尬,读书人的困境。

陈家洛这样一个饱受儒家文化浸润的读书人,他也有着读书人特有的软弱。

这是金庸的一次尝试,写出传统伦理纲常对人的桎梏。但在那时,他的笔力还略有不足。

直到鹿鼎记,用陈近南和韦小宝一正一反,才真的将传统儒家伦理体系的困境,刻画得入木三分。

从这样看,选择鹿鼎记作为封笔之作,对金庸来说正是一种圆满。

为什么金庸会写《鹿鼎记》?

说起金庸,一幅对联便浮现在眼前:“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳。”,一生写下了15部经典的武侠小说,并用其中的14部的第一个字组成了这副对联。

金庸在写完《鹿鼎记》之后便封笔不再写下去了。很多人认为金庸是“江郎才尽”,无法再超越之前的作品。到底为何呢?

我认为,金庸写《鹿鼎记》就是为了封笔,之前的14部小说,都是比较严肃的大侠形象:憨厚的郭靖、成熟后的杨过、为大义自杀的乔峰等等,都比较严肃。而《鹿鼎记》并非如此,从开始到最后,韦小宝都是一副玩世不恭的样子。

说金庸无法超越之前的经典,那完全是瞎扯,金庸的每一部作品都是不同的,所以如果再写,绝对能再创经典。

而且金庸从没有把写小说当成一个职业,对他来说,写小说只是一个爱好而已。

其次,任何事情都应该有一个结束,如果长期写下去,周而复始,这并不是金庸想要的,他只是因为好玩而创作。所以在《鹿鼎记》之后,金庸便封笔了。

最后,还是《鹿鼎记》,金庸用自己的实际行动打破了自己的观念,小人物依旧能用自己的三寸不烂之舌获得成功,完全打破了自己前面14部小说英雄的形象。创作形象,然后打破,从此不再出现,或许这才是金庸封笔的目的。

死者已逝,生者如斯。让我们一起缅怀这位文学大师吧。

(《鲸鱼电影》编辑部落日空城答题。欢迎评论!欢迎留言!)

为什么金庸会写《鹿鼎记》?

从天龙八部到鹿鼎记是一个不断衰落的武侠世界。鹿鼎记就是压台之作了。物极必反,到了鹿鼎记,大侠就是传说了。它的主角是一个小混混。也标志着金大侠收摊了。呵呵

为什么金庸会写《鹿鼎记》?

其实,鹿鼎记才更接近真实的草莽江湖。

封建集权下,本就没有法外之地。江湖庙堂,总会有千丝万缕的影响。

韦小宝武功稀松,但能一路升级打怪,左右逢源。不禁让人深思。

客户关系是第一生产力。我们本就生活在这样的人情社会,很多简单的事情因为情商,规矩变得复杂,世故。

现在人们叫这为规则。

武侠的意义在于突破自身,打破规则,创造可能。

鹿鼎记作为收官之作,却带了了一个另类的武侠,或许这才是武侠的真像,留个读者思考。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。