为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

我女朋友是东北人,第一次见家长的时候,要我和她爸妈还有爷爷奶奶睡在同一个炕上,吓得我差点连夜跑路,好在最后女友帮我解了围。

说起东北的火炕,我从来只听过,却从来没有见过。

曾经看《闯关东》的时候,就非常好奇,朱开山一家人吃饭,全挤在一张炕上,等这张炕吃完饭,晚上又拿去睡觉。

而朱开山大儿子的理想就是,将来能当地主,每天天不亮就把长工叫起来干活,自己则把炕烧得非常烫,之后坐在上面好好享受享受。

身为一个南方人,最开始我是真的不理解,为啥东北的炕这么神奇,可以在上面取暖,又还能吃饭,晚上还能一大群人躺在上面睡觉。

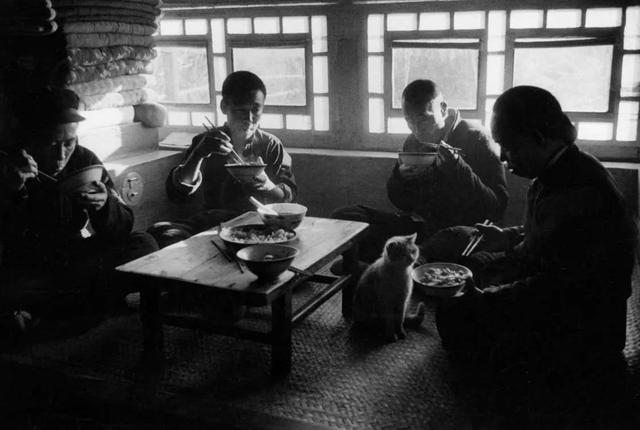

图为1955年,北京除夕夜上的一家人。

甚至男人之间的调侃都是“有种今晚别上炕”

直到我亲自去东北见识了一下,深入了解了一下曾经的历史之后,总算明白了其中的原因。

第一次睡东北炕的经历我女朋友家在县城,第一次去她家见家长的时候,以为还是和电视上演的那样,每家每户一张土炕。

可去到那边并不是这样,城里买了房的,家里的床和南方一样,都是一张小的。

据说,90年以后出生的人,基本就很少有人睡土炕了,唯一还有睡土炕习惯的,都是农村一些上了年纪的老人。

比如说,我去见女友在乡下的爷爷时,就看见了爷爷家里的土炕。

当时去乡下,爷爷家还有两间平房,其中一个房间就还有一张土炕。

当时刚进去,还没开始吃中午饭,爷爷在外面准备,我一个人躺在炕上面,不得不说,这个炕真的很大,很结实,怎么晃都晃不动,还有一丝温暖的感觉。

中年吃饭时,爷爷给我讲了一些关于东北炕的历史,和当年一家人一起睡炕的经历。

就在我听得很有味时,爷爷突然吓我,小伙子,按照我们这边的风俗,你如果想娶我孙女,晚上就要和我,还有她爸妈,我们五个人同睡在一张炕上,不然就过不了关。

爷爷这话一出,瞬间吓得我哆嗦,都二十好几的人了,还爷孙三代一块在一张炕上,这是有多尴尬啊,当时我的脑海里浮现了不知道多少画面,笑也不是,拒绝也不是。

好在,最后女友看出了我的窘迫,替我解了围,说是吓唬我的,这才躲过一劫。

这是我第一次去东北,躺在土炕上的经历,接下来言归正传。

为什么东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上。实际上,如果有的选,谁不愿意舒适的一人一个房间,一人一张床呢。

现如今的北方,自从每年11月份起,秦岭淮河以北,就开始全面供暖。

家家户户有了暖气,可以温暖到房间里的每一个角落,自然无法想象,没有全面供暖的年代,东北农村的生活。

之所以全家人都要躺在一个炕上,主要原因有以下几点。

01.柴火太贵,一次只能生一个炕

生活就是柴米油盐酱醋茶,这句话一点都没错。

在从前的农村,什么是最重要的,当然是柴火,没有柴火,早晨起来的第一顿粥,就因无法生火而煮不了。

之后,做饭,烧开水,烧炕,哪个都需要柴火。

而柴是非常难弄的,那时候,据说请专门推板车的师傅拉一趟柴火,都得好吃好喝地伺候着他们。

就是要他们给你多拿点好柴,多装一点。

因此,柴火如此珍贵,当然不能随便浪费,即使家里有两三个炕,也要尽量做到,能烧一个炕就能解决的事情,不要烧两个,大家尽量都在一个炕上就好了。

02.冬天太寒冷,大家都只能挤在一个暖炕上

前面说到,一次只能烧一个炕,也体现在睡觉方面,东北的冬天太寒冷,零下几十度的天气,靠身体和被窝取暖是一件很难受的事情。

有一个暖炕则不一样了,起码刚睡下去时,人不会冻得直哆嗦。

而土炕的设计非常巧妙,那就是生火做饭时,饭做好了,炕也暖和了,吃饱喝足以后,大家趁着还有点温度就挤在一起睡觉了。

03.为了抵御漫长的冬天

东北有个词,叫做“猫冬”意思是最寒冷的时候,啥事儿也干不了,大家都不出门,就一家人围在一起聊聊天,说说话。

或者村里的人聚在一起唠嗑唠嗑,喝点小酒,所以,我个人认为,东北人之所以说话这么有意思,演小品一流,可能就是冬天经常在一起唠嗑练出来的。

在那个没有电视,没有手机,甚至连灯都不舍得开的年代,一家人能挤在一个炕上睡觉,说说话,就是一种娱乐了。

以上就是东北人睡觉时,常常一家人挤在一起的原因了。

说到这,可能有朋友还会好奇,一大家子人,挤在一张炕上,难道不会尴尬吗?

但我想说,这不是个问题。

东北人睡觉时,一家人挤在一个炕上,不会尴尬吗?根据女友她爷爷的讲述,以前的人一家人虽然都在一张炕上,但也不会太尴尬。

主要原因有以下几点:

01.土炕真的很大,一点都不挤。

东北的土炕和南方的床不一样,南方的床通常都是1.5米,1.8米,2米就算大床了,所以会觉得,两三个人在一起就很挤了。

而土炕不一样,就我所见到的那个,3到5米的炕,都已经算小了。

长的有5到8米,甚至有些客栈,给客人睡的大通铺,几十米的都有。

就按5米的坑来算的话,一家人睡在上面,根本都不挤。

02.中间会有帘子隔开

炕一大,空间有了,会在中间隔一个帘子,或者几条帘子,这样一来,等于每个人都有了自己的独立小空间,看不见了,也就不尴尬了。

而且,土炕是一整块堆砌起来的,又大又结实。

普通的床,人在上面,可能会摇摇晃晃,还会嘎吱嘎吱响,土炕不管怎么晃,都很难有声音。

03.睡的方法有讲究

一家人睡在一块时,如果是女儿的话,那么是妈妈睡中间,如果是儿子,那就爸爸睡中间。

一大家人睡一块,或者有亲戚过来时,一般夫妻躺在中间,男亲戚,全睡在丈夫那一边,女亲戚全睡在妻子那一边。

这种感觉就和打地铺一样,并不会尴尬。

04.孩子长大了,就会和父母分开

前面经常说,东北人喜欢一家人在一张床上睡觉,这导致了大家可能真的以为爷孙三代都挤在一起的感觉。

实际上,除非是特殊时期,比如说房子少,或者非常寒冷的时候,才会出现这种情况。

大多数时期,孩子长大一点后,就会和父母分开,自己一人一间房,而结婚以后,也会搬到新房里去。

最后总结:现如今的北方,许多人都搬进了水泥房,或者住进了城里,家家户户通了暖气以后,再也不用像从前那样,靠着火炕抵御寒冷的冬天了。

许多年轻人没有睡过炕,或许理解不了那个年代的生活。

但不得不说,那都是一代人的回忆,而土炕因为上千年的文化,也成为了文化遗产,是货真价实的中华民族农村农民物质性的文化遗产。

为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

有一年冬天,老公骑着摩托车驮我去他大姑家串门,到了那里,大姑就开始准备饭,我记得还杀了只大鹅,烧水退毛费了好大劲,下午两点多才吃上饭。冬季白天太短,那天下午天空又飘起雪花,吃完饭,我赶紧催着老公回家,这时大姑极力挽留我们在她家住下。老公知道我不愿意在别人家住,就边说话边推着摩托往出走,刚走几步,就滑倒在雪里,眼看着天更黑了,路又滑,我们只好明天再回去了。

大姑家是东西屋,儿子儿媳是刚结婚不久,住在西屋。大姑和大姑夫领着十六七岁的小儿子在东屋住。自从决定住下,我心里就一直担心这晚上可咋住呢?虽说是老公的姑姑,可与我又没有血缘关系,况且还有五十来岁的姑父在家呢。我想大姑应该安排女的住一个炕,男人们住一个炕,那样还好些。

我和大姑刷完碗,一切收拾妥当,我们就坐在热乎乎的炕上边看电视边聊天。八点多,大姑的儿媳就先回西屋了,接着又喊大姑的儿子回屋睡觉。这个男人还真听老婆话,立马起身到外面把尿盆拎屋后,关上门里再也没出来。

看这架势,今晚只能男女在一个炕了。我这心啊,太后悔今天不该来窜门了,电视也看不下去了,我就盼着雪快点停吧,甚至想过走着回家去,但太不现实了,寒冬腊月走到家半夜了,弄不好再冻死半路。老公偷偷对我说:“忍一宿吧!”我叹口气,只好如此了。大姑以为我累了,说:“咱们也铺被子睡觉吧!”我们都从炕上站起来,大姑征求我的意见,问我睡炕头还是炕梢。我怕热就说睡炕梢吧!她让姑父睡最里面,然后她,然后小儿子,然后老公,最后是我。我感觉姑父也挺不自在,虽然是长辈,但毕竟年龄不是太大。我实在不好意思脱衣服,只好穿着棉裤钻进去。问题是我有起夜的习惯,虽然临睡前,大姑说尿桶在外屋门那,可一想那哗哗的声响,我赶紧跑外面厕所尿了一次。并暗暗祈祷:一觉睡到天亮吧!

人有时就是越担心啥,越来啥。躺下后,因为我换地方了,又穿得鼓鼓囊囊的,很不舒服,一时还睡不着,又不敢大翻身,怕影响别人。通常一个姿势保持了好久,已经身体发麻发酸了,才轻轻换个姿势,连大气都不敢喘。而且炕很热,又盖着大被子,很快就给我捂出一身汗。

过一会儿,更糟糕,我感觉有尿了。我睁着眼往四外一看,乌漆嘛黑的,不敢出去。要是开灯呢,灯绳在炕头大姑夫那里,我总不能抹黑跑大姑夫那里去吧。再说灯一亮,那刺眼灯光会把所有人都晃醒的,那多尴尬。

我只能憋着,尽量多憋一会是一会。后来我竟然有了困意,可又不敢睡,怕睡着了梦中见到厕所放心大胆的尿,醒来再把人家炕尿了,那可丢人现眼了。

我翻来覆去,听到墙上挂钟当当当敲了十一下,我还听到大姑磨牙声,好瘆人。还有姑父噗噗的几个响屁,人睡着了真是毫无遮掩啊!我感到肚子鼓鼓的,看来无论如何我也挺不到亮天,所以我轻轻把老公弄醒了,他穿上衣服抹黑领着我去外面雪地尿。终于可以放心大胆的释放了,那感觉真舒服啊!

也许是晚饭饮料喝多了,我躺下后迷迷糊糊不知过了多久,我竟然又被尿憋醒了。我的天啊,咋还不亮天呢?我也不睡了,我也不起来,就在那侧着身体躺着,睁眼盼着亮天。可恶的冬天,白天短,夜却那么长。感觉膀胱要爆了。“活人还能让尿憋死”,我自己起来去尿。我悄悄地抹黑下了地,也不管谁的鞋,穿上就走,大姑家外面屋门是带锁的,我哗啦哗啦好半天也没打开,这声音却把屋里人惊醒了,灯亮了。老公睡眼惺忪发现我不在旁边,知道我又起来上厕所,他赶紧出来,一边陪着我出去,一边说:“早知这样,给你买几个尿不湿带着好了。”

这一宿啊,终于熬过去了!早上看着自己一脸倦怠的模样,我心想:哪也不如家舒服啊!

旧时候,一家人睡一个炕,那是孩子多,屋子小,烧柴紧张,在一起为了暖和。现在人们条件好了,好几个人睡一个炕,那是特殊情况不得已而为之,我很不习惯了。

为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

只有刚刚结婚不久的新人才会感觉尴尬,我跟老婆结婚后不久,她便拉着我去了松原的亲戚家。在出发前,她就给我打起了预防针。告诉我这次要去三天,而且要住两晚,是住在她小舅家。她小舅家条件一般,让我提前有个心理准备。其实我就是农村长大的西北人,关于农村的事了如指掌,所以我压根没把心理准备这事当回事。当天晚上才知道,原来她小舅家的炕是一个大通铺,所有男女老少都睡一个炕上,这个还是让我有些意外。

东北的冬天冰天雪地,至于她,有点儿美丽冻人的味道,北风呼呼吹过,站在辽阔一望无际还没啥挡风的村口,我感觉冷风吹过来的瞬间,真让人有点儿上气不接下气。

面包车开走了,是花了20元从镇子坐过来的,车跑了大概10多分钟,绕来绕去,虽然一马平川,方向感很强的我还是被绕的不分东南西北。

打了个电话,没二分钟,她小舅和舅妈出来接她,看着东北农村的房屋,有点儿扛不住零下30度的感觉,然而进屋后才发现,里面暖和的如同夏天一样。

进大屋门最里面是厨房,两侧各两个卧室,左边大卧室,右边一个小卧室。我第一次见她小舅,也没有共同语言,只听见她们在那唠嗑,而我则坐旁边听着,时不时回答一句。

原来东北农村的房屋是密不透风的,冬天来临,会想尽一切办法将所有透风的地方堵死,然后大炕里则是烧的玉米棒。

在大屋内,一个炕占了屋子的一半以上。如此大的炕我目测睡10个人都没一点问题,炕边坐了一阵就让我们上炕。因为在东北冬天的农村,外面冷的要死,家里就一个炕,如果不暖热炕,还真不知道干点啥好呢!

我们上炕后,屁股下面很温暖,真的特别舒服。小舅家的姐姐搬上来了一个小方桌,然后我们一起围着方桌喝茶磕瓜子。

晚上吃饭同样是在炕上吃的,这家人也是毫不见外,整的大块猪肉,而且装在大盘子里,还装了好几大盘。我跟她小舅喝了一杯白酒,家里还有小舅的儿子及儿媳。总之用热闹非凡来形容也不为过。

暖着大炕吃着大肉喝着小酒看着电视,真的是太悠哉了,令我有些喜欢上了这种生活,简直是神仙般的生活。然而吃过饭后问题来了,那就是晚上怎么睡觉呢?不会这么多人都睡在这一个大炕上吧?如果睡的话,是夫妻之间睡一起呢?还是男的睡一块,女的睡一块儿?这样睡难道不尴尬吗?其实我心里一直在犯着嘀咕,因为我想相对他们家人来说,我完全就是个外人,在10多小时以前,我们都互不相识,谁成想10多个小时后就要睡在一个炕上。

(例图)

不过我的问题及担忧很快就迎刃而解,而且果不其然,大家所有人都要睡同一个炕上,舅妈还解释说:小屋子冬天一直没住人,所以炕很冷的,大炕多好呀。还对我说来了她们东北就千万不要见外。我笑了一个,其实真没见外,因为我们西北也是这样的,早已见怪不怪。

晚上快9点了,舅妈从炕边开始铺被子,并给我们安排睡觉的情况,小舅睡边上,因为他有时候睡觉打呼噜,也有夜起的习惯,怕吵着大家。然后让我老婆睡她旁边,让她女儿睡我老婆旁边,让我们男的睡另一侧,因为炕很大,这几个人随便睡下。

睡觉时已经快10点钟,说句实话起初还觉得尴尬,但睡下一会儿,就不觉得有任何尴尬了。至于原先担忧的更换衣服涉及隐私的事其实完全是多余的,因为大家都穿着睡衣,而且冬天很冷,睡觉的时候都是穿线裤或者保暖裤睡的,我也不例外。至于要换衣服什么的,我猜应该是关灯后在被窝里换的吧,大概是这样。

第一天晚上过去,第二天晚上就已经习惯成自然了,根本没啥好尴尬的,即使我们结婚不久,就尴尬那么一点点而已。之所以不会觉得尴尬,我觉得主要原因应该是这个世界本身除了男人外就是女人,加之农村人本来简单朴素,又都是亲近的人,不知情者思想里肯定想不通,如同我起初去的时候一样,但只有真正了解了以后,就会发现这种气氛,其实也挺美好的。至少这两晚上我睡的很踏实,很安心,很温暖,甚至比家里的大床都舒服。

回顾我的过去,完全是土炕睡到大的,在家时我们一家四口,当去奶奶家时,最多和亲戚近10个人挤在一起,那时候我才只有几岁,晚上闭灯后听奶奶给大家讲鬼故事的那段日子,到现在都无法忘记。由此可见,全家人睡一起的确是可以增进亲人的感情的。

那么为何一定要睡一起呢?其实无论是在东北或者在西北的一些农村地区,之所以一家人都睡在一个炕上,最主要的原因还是出于经济问题。如果有好的条件,当然会分开睡,但由于农村人普遍一家两代甚至三代共多口人,想要分开睡的话就需要建造更多的房子,而建造更多的房子除了需要更大的地方外,还需要耗费巨额成本,该费用是许多农村人承担不起的。

另外全家人睡在一个炕上的习惯历史悠久,甚至可以从原始时代说起。何况人类本身就是群居动物,加之都是一家人,因而也就没有那么多的尴尬与生分之心。毕竟大家都是这样,那么自己又有什么见怪的呢。话说回来,思想放端正,一切都不是问题。或许当思想不纯时,才会容易想歪,然而实际上对此真的是想多了。

为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

火炕是东北人就寝、取暖和就餐的地方,如果没有火炕,东北人就没法生存,因为那里的气候太寒冷,寒冷得使人除了火炕就没有其他可以睡觉的寝具了。

在几十年前的东北,不但农村有火炕,连城市里的职工住宅都有火炕。人们在炕上睡觉,在炕上吃饭,在炕上取暖。在农村,一到冬天,整个一家人都坐在炕上很少下地。如果你到农村做客,一进屋,主人家都会招呼你“脱鞋上炕,脱鞋上炕。”然后还要把最热乎的炕头让给你坐。

到了晚上,由于农村住房有限,也是为了集中取暖,整个一大家人都要睡在一个炕上。具体睡炕的秩序是,父母睡在中间,男孩排在父亲一边,女孩排在母亲一边。如果来了客人,男客人就在父亲一边,女客人就在母亲一边。

一家人睡一个炕上,会不会很尴尬,或者会不方便?这个问题,是根据条件而言的,如果条件好,当然会分开睡,可是这是无奈之举。但是,就这个问题,以我的理解,一家人,父母和儿女,小时候应该没什么避讳。我相信,在某些事情上父母一定都会选择适当的时间段完成。

孩子长大后,要娶妻生子,如果条件好的人家,是会给孩子准备单独新房的,如果条件不好,就会从大炕的中间拉一个布帘隔开,就算各自的空间了,这样的情况在现在应该没了。其实,风土人情和生活习惯,都是根据不同的环境条件形成的,在特定环境条件下,外地人可能感到好奇,实际上并没有想象的那么奇怪。

为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

东北到了冬天天气很冷,零下二十多度是常态,城里冬天取暧是集体供暧,即干净又卫生,一个平方米的住宅交几十元钱,供热公司会在冬季保证正常供暖,直到来年三四月份,地方不同供暖时间也有所不同。

而一些农村,冬天取暖就只有自己想办法了,有钱的人家可以买上一个小锅炉,自己烧,使用暖气片,让每个屋都能暖暖和和,条件很差的大多数家庭,只有靠作饭来取暧,他们没有客厅,也没有餐厅,土炕就是活动区域,也是用餐的餐厅,厨房连着隔壁的大土炕,作饭时的烟道通过土坑的下面,经过炕的尾部从建房时预留的烟道排出,为了冬季保温,他们房子建的都很矮,一个基本上占去大半个屋,长有三四米宽也有两米,睡觉时横着睡,炕头会很热,炕尾有可能只是不冷的样子,到了晚上一家人都在一个炕上睡觉,新婚夫妻和一家人在一个炕上睡觉也不例外,中间只隔一布帘,互不影响亲热,土坑的好处就是保暖,因为炕上的泥土很厚,一旦烧热,灶门一关,有的家炕尾也有一道开关,饭作完后灶门和炕尾开关关上,炕下空气不会流动,热量会长时间的保持,即使户外零下二三十度,室内也不会冻脚冻手。

他们冬天很少出门,提前预备了过冬食物进行猫冬,有不少的家庭室内还有手动压井,大部分取水都在外面,在滴水成冰的外面取水,他们会预备引水,倒入压井中,迅速摇动取出所需水量,然后用一小铁钩放走压井中的积水,否则就会冻住,下次取水就异常艰难。

他们的土炕非常结实十个八个人挤一炕也不会有什么异常,到了夜里夫妻寻欢也不会象床一样有很大动静,即使有,东北人豪放过来人也心照不宣,听惯不怪,谁又不是这样过来的,只要稍加注意,方法是个人去尝试的,睡个炕的人都心知肚明,温柔一点一切都在不言中。

这也是无奈之举,一家如果几个炕,确实烧不起,一个普通家庭即使一个炕,论烧煤一冬也得好几吨煤,农村的贫穷人尽皆知,所以将就委屈求全,何况都是如此也没什么好奇怪的,他们习以为常,没有什么尴尬的心理阴影,同在一个炕也没有影响他们的正常生育,没有条件创造条件,办法总比困难多,夫妻配合默契,心有灵犀,分分秒秒的事,任何时候都可以完成。

为什么有些东北人睡觉时全家人都睡在一个炕上?

东北人表示:这是因为北方的冬天特别寒冷,零下几十度的气温都不稀奇,尤其是东北,于是聪明的北方人发明了土炕这种设施。你见过北方的土炕吗?实际上,土炕是由一种特殊的土料制成,它具有良好的导热性和保温性,北方人平常直接在土炕床边烧火做饭,燃烧产生的热量就会传递至土炕各个角落,达到取暖的作用,这与我们如今的地暖有着异曲同工之妙。听东北人说完,很多网友都纷纷表示:太聪明了!

想必大部分朋友只在影视剧中见过东北大炕,一家人基本上都睡在一个大炕上面,许多南方的朋友看到这幅场景特别好奇,难道一家人睡在一起不会觉得尴尬和不便吗?

关于这个问题,东北的朋友表示,东北农村冬天睡炕是一种由来已久的习惯,并不觉得会有什么尴尬的感觉,晚上起来直接下床也不会影响到其他人。除此之外,大家睡在一起不仅能够取暖,还可以促进家人之间的交流。

于是,全家睡一个大炕成了东北的特色,但并不是所有的家庭都是这样的,如果家里的有人娶妻生子,那他们就会分房居住,建造新的土炕。

再加上现代科技不断发展,市面上出现了很多新型的取暖装置,北方居民冬天都有集中供暖,只有一些农村还传承了睡大炕的传统,不少东北人离开了家乡依然十分怀念一家人睡在大炕上,其乐融融的家庭氛围。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。