有人建议将农村老人的养老金,涨到跟退休职工一样多,这可行吗?

一般来说,提这种建议的人,基本的想法就是钱不用自己掏,还能赚来别人的称赞,“何乐而不为”呢?

说实话,从建国后开始,我国的养老制度是一个逐步发展完善的过程,不会出现一下子全盘打乱,搞平均主义大锅饭的做法。

1951年我国实施《劳动保险条例》,这是我国历史上第一次对工人实施和建立退职养老(退休)制度。1969年劳动保险基金停止计提以后,有关养老模式已经名存实亡。

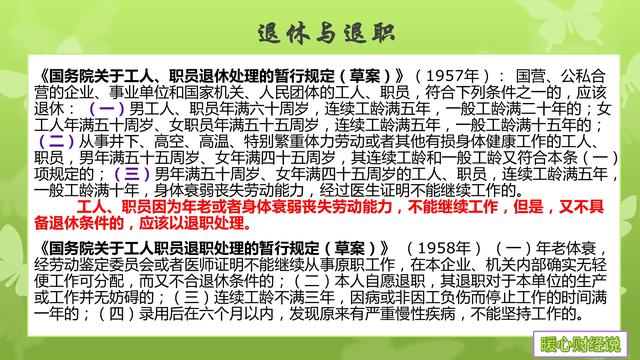

1957年关于工人、职员退休处理的暂行规定,统一了企业和机关事业单位的各种退休条件和待遇。

农民并没有建立相应的退休制度,这是考虑到农民的具体情况。首先,农民不是以工资收入为主体,主要是以土地为根本生活资料的群体。我国先是为农民平均分得了土地,但是又实施了农村和城镇相互独立的保障制度。为了解决社会商品不足的问题,我国还实行了票证制度,但这仅仅是对城镇居民实施的。

1956年,我国推行农业的社会主义改造建立的农村公社,实际上也是想将农民纳入到一个大集体中实施保障,现实也是这样做的。但是农业的产出毕竟比较低,距离工人的收入水平还是有相当差距的。

1978年,我国实施农业家庭联产承包责任制以后,将过去集体的生产资料——土地,又分给了农民,实施自主经营自负盈亏。当时的企业仍然是过去的固定用工制度,养老依然是由企业来负责发放退休费。

90年代,国有企业出现了大量的富余职工,急需改革过去的用工机制,当时出现了大量的下岗职工。为了解决职工失业以后的养老医疗等待遇问题,国家才采取的养老保险制度。离开企业的职工,并不是永久拥有企业的一部分股权或者企业的机器土地,而是通过视同缴费年限的方式,国家就有关工作时间予以记账,等到退休的时候计算养老金。退休待遇领取的条件,由过去的连续工龄改为养老保险累计缴费满15年。

所以说,从养老模式的变革来讲,过去的养老模式,农民和工人本来就是完全不同的。不可能忽视之前的不同,突然全面采取同样的养老待遇。

但是我们可以做到,实施养老保险制度以后,大家采取同样的养老保险缴费,未来领取同样的养老金。这就是我们养老保险制度改革的意义。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。