中国传统武术里的内家功夫是什么?

村里一位90岁的太极高手告诉我:中国传统武术里的内家功夫没有那么复杂,只有简简单单的两个字,看完才恍然大悟。

所谓内家功夫说的就是内功,内功一般多出现于武侠小说,一些武侠小说把内功描述得很是重要,比如内功可以防寒,有了内功可以几天不吃饭,有了内功可以长时间打拳感觉不到累,有人认为不能把小说当成现实。

但是武侠小说就是现实的写照,如果没有现实生活的灵感,是写不出武侠小说的,凭借想象写出的小说只能成为,魔幻小说或者玄幻小说等等,而不是叫做武侠小说,一般来说中国传统武术分为两派。

第一种就是以少林寺为首的外家门派,这些武术家认为天下武学出少林,比如少林二指禅,少林铁头功,少林的大力金刚掌,少林寺的大力金刚指,少林龙爪手,还有十八铜人阵等等,这类武学大多以刚猛为主。

细心的朋友就会发现,这类武学需要有强硬的拳关节,以及指关节,想要达到这种效果需要经过从小的千锤百炼,比如天天打木桩,天天扎马步,天天挑水等等,也可以理解为外家大多以攻击为主。

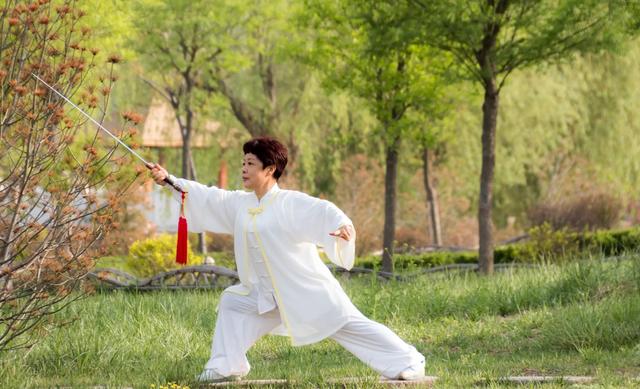

第二种就是以武当为主的内家门派,这些武术家以武术来修心,以武术来强身健体,比如太极拳,比如形意拳,比如八卦掌等等,太极拳最主要的要义就是“以柔克刚,用意不用力”,这类武学大多以防御为主。

然而好多内家功夫不仅用在强身健体上,同样在为人处世上,也是一样的效果,比如太极拳的要义“以柔克刚,用意不用力”,就是告诉人们,对付敌人时不要用蛮力,要学会用巧劲来以柔克刚,这种说法也同样用于在做事情上。

比如遇到一些事情,有些人是不思考,直接闷头苦干,而有些人却善于观察善于发现,找出问题的关键所在,轻轻松松就把问题给解决了,由此可见内家功夫在强身健体的同时也达到了修心的目的。

内功都被称为心法,而外门功夫却被称为招式,由此可见内功多用于修心,而外门功夫多用于强身,就算是以少林寺为首的外家门派,也是有自己的内功心法,比如少林寺的易筋经等等。

也可以认为不管是什么武术,都有自己的内功心法和外功招式,也可以认为任何武学都是需要内外兼修的,有招式没内功是不行的,有内功没招式也是不行的,如果真的要区分内功和外功的区别,只能总结为“劲”和“力”的区别。

劲多用于巧劲多用于爆发,而力多用于外在,多用于蛮力,那么巧劲和蛮力的区别大家都知道吧,蛮力大多是不灵活的,而巧劲大多属于灵活的,大多属于爆发,比如一块石头,力气大的人可以把石头击打出数米之远。

但是不可能把石头击碎,但是劲就不一样了,虽然击打不动石头, 但是瞬间可以把石头击碎,比如寸劲等等,因此也可以看出力,大多体现在外在,虽然持久,但是爆发力不大,劲大多体现为内在,讲究一击决定胜负,爆发力虽然很大,但是不持久。

武学中需要有力量,就必须要练出力量,比如抡大锤,比如举重,比如击打木桩等等,然而这种练出来的一般都是蛮力,但是蛮力练到一种程度,打出的伤害也是比较高的,大家要知道,实际中的功夫,讲究的是一招定输赢。

根本没有所谓的来来回回的套路招式,都是一击必中,这种情况下就需要寸劲来实现,直接一击下去,让目标失去行动力,如果想要寸劲的爆发力发挥极致,就需要呼吸吐纳,以及关节,肌肉,三者之间配合的天衣无缝。

大家不妨可以试试,在呼气时打出一拳,和吸气时打出一拳,同一个人在两种状态下打出的拳力道完全是不一样的,不仅如此,寸劲还需要全身的关节和肌肉来配合,最常见的就是所谓的扎马步,和“腰马合一”。

大家也可以试试,站着打一拳,和在“腰马合一”的状态下打一拳,拳的力道也是不一样的,也就是说想要发挥极致的寸劲,是需要全身各个方面的配合,然而这种配合是需要时间来磨合的,不是一朝一夕就能磨合好的。

把呼吸吐纳,关节配合,以及肌肉的配合统称为内功,基本上都是以年为单位,正所谓不出手则已,一出手那是必中,好多内功都需要5年甚至10年的时间来练习,因为在实战中,如果腰马合一,一击不中。

对手是不可能再给一次腰马合一的机会,所以在实战之前,肯定需要强加练习,使身体各个部位的配合发挥极致打出内劲,所谓“太极十年不出门”,说的就是如此,太极等内家功夫,练个一两年,身体的各部位肯定还磨合的不够完美。

自然发挥不出效果,那么以拳击,西洋拳为主的外力功夫,大多是使用力气来压制,因此普通人学习一两个月也是能打得有模有样,但是实际效果却不是很完美,如果普通人练习内功,配合腰马合一,再配上拳击西洋拳的招式,也是能打出很好的效果。

由此可见,中国武术的内功家功夫,主要就是呼吸吐纳,以及身体的各部分之间的配合,想要身体之间的配合发挥到极致,这些都是需要长时间来进行摸索和尝试,因此可以总结为两个字,那就是“经验”,而外家功夫指的就是套路和招式。

写在最后现在的武术已经没了内家和外家之分,好多都需要内外兼得,所谓内功就是每个人的自身素质,打出招式时身体各部位的配合,如果配合不到位,就算打出去的招式,姿势再完美,打出去的也是软绵绵的。如果想要打出极致的效果,就需要内外兼修。

中国传统武术里的内家功夫是什么?

人体由两大系统合成,即阴体阳体。肉身为阴体,以练肉身的力量而得到的功夫称为外家功夫。以肉身为媒介而让阳体发挥神奇技击作用的功夫称为内家功夫。

中国传统武术里的内家功夫是什么?

现在传统功夫里已经没有单纯的内家和外家的区别,每个传承下来的武学都有相应的内在功法练习,也就是现在所说的内外双修,譬如少林拳就被很多人认为是外家功夫,讲究的是架势和外劲,其实这种观点是不对的。

少林易经筋就是典型的内修功夫,比如少林的扫地僧,貌似骨瘦如柴,但内功强大,实属泰山北斗似的人物存在,佛家的坐禅其实就是内修功法的一种,不少少林弟子先练筋骨皮、再练混元气,而马步桩就是少林功法的代表之一。

武当因为太极的功夫,讲究的是以柔克刚,被谓之为内家功夫的代表,尤其是两仪剑法更是突出阴阳之道的结合,岳飞传承下来的六合大枪,也就是俗称为无敌的岳家枪法,也是经过整合而来,有着心意六合拳的明显特点,所以以气驭枪才是最高境界,但是由于上阵杀敌,威力强大,好多人把外门兵器和枪法容易混为一谈。

中国流传下来的拳法,有完整传承的有一百多种,这些拳法大多都是注重内外双修,虽然有着各自的特点,但调息方式方法都是大同小异,有口诀和拳经,讲究小周天和大周天的运行模式,最为普通的理解,就是内练一口气、外练筋骨皮,更高层次的就是炼精化气、炼气化神、练神还虚。

中国传统武术里的内家功夫是什么?

这个问题内容比较大,不能在一个答题中说完,大家可以参考这篇文章,里面将内家拳的起源与发展都做了详细介绍:

内家拳的起源与发展,原文在我主页文章里。

https://m.toutiaocdn.com/i6830203550983782926/?app=news_article×tamp=1595132865&use_new_style=1&req_id=202007191227440101310761314FB9CC9C&group_id=6830203550983782926

中国传统武术里的内家功夫是什么?

中国传统武术里的内家功夫核心是“气一元论”思想,有实战价值。

内家拳是以练气为主,讲究内修;外家拳是练劲力为主,讲究外型。内家拳与外家拳之说见于清初黄宗羲的《王征南墓志铭》中提到的:“少林以拳勇名天下,然主于搏人,人亦得乘之。有所谓内家者,以静制动,犯者应手即仆,故别于少林为外家…。”明清之际的内家拳仅是一个拳种,外家拳仅指少林拳,到民国期间发展成“凡主于搏人”“亦足以通利关节”者,概称“外家拳”;凡注重“以静制动”“得于导引者为多”,概称为”内家拳,后来把太极、形意、八卦归为内家拳的说法。内,更深层的意为“元气”,在中医学中,“气”指构成人体及维持生命活动的最基本能量,同时也具有生理机能的含义。元气学说以元气作为构成世界的基本物质,以元气的运动变化来解释宇宙万物的生成、发展、变化、消亡等现象。这种朴素的唯物主义哲学思想,在中国古代哲学史上占有极重要的地位,并对门然科学的发展产生了深刻的影响。元气学说作为一种自然观,是对整个物质世界的总体认识。因为人的生命活动是物质运动的一种特殊形态,故元气学说在对人地万物的生成和各种自然现象作唯物主义解释的同时,还对人类生命的起源以及有关生理现象提出了朴素的见解。基于元气学说的对人类生命的认识,即是“元气论”。元气论对中医学、武术、气功学理论体系的形成和发展,都产生了极大的促进作用。

现代已经的解剖学,生理学知识,并能应用实践过的,归纳起来就以下几种因素。

(1)肌源性因素

①肌肉生理横断面积:故肌肉生理横断面积越大,肌肉力量也相应越大。

②肌纤维类型:快肌纤维收缩力比慢肌纤维大,但耐久力较差,故容易疲劳。

③肌肉收缩时的初始长度:在一定范围内,肌肉收缩前的初长度越长,收缩时产生的张力就越大。

(2)神经源性因素

①中枢神经系统的兴奋状态:人体肌肉进行最大用力收缩时,并不能使用力肌群的所有肌纤维都参与收缩,其动员程度与中枢神经系统的兴奋状态有关。

②运动中枢对肌肉活动的协调和控制能力:不同肌肉群的活动是由运动中枢的不同部位来控制的,不同运动中枢之间协调性的改善,可以显著提高肌肉的收缩力量。

(3)关节运动角度

肌肉收缩时不仅会牵拉骨骼以关节为轴进行运动,而且当关节处于不同角度时,主动肌收缩的力学特征会发生相应变化,其力值也随之发生改变。

内家拳如果用中医的理论解释就是“气”的应用,相关的理论可以理解为“丹田之气”“卫气”“营气”“经络之气”。

如果用《运动生理学》的解释就是,神经的募集能力。

中国传统武术里的内家功夫是什么?

原不分内外家,后把佛道修身之法融入武术,知者为内家[作揖][作揖][作揖]

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。