秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

战国时期法家代表人物商鞅富有才华,但在魏国却不受重用,而秦国到了秦孝公时期,秦孝公嬴渠梁为了恢复秦穆公时期的霸业,便发布了历史上著名的《求贤令》。秦献公为了强大秦国,开始广招贤士,为此也给了卫鞅施展才华、报复的一个平台。卫国人卫鞅听闻秦孝公的求贤令,便离开了魏国,带着李悝的《法经》投奔秦国。卫鞅见到了秦孝公后,便用帝道、王道之术、霸道之术等游说。

卫鞅几次所说之法,并未让秦孝公感兴趣,卫鞅最终说到“富国强兵”之法,秦孝公深感兴趣,最终秦孝公决定在国内进行变法,为此展开了商鞅变法。变法初见成效后,秦孝公任命卫鞅为“大良造”继续推行变法,商鞅也被秦孝公封为“商君”。在变法推行后,秦国国力自此逐渐增强,商鞅对秦国是有大功也,商鞅因此在秦国也是位高权重,但变法影响了很多人的利益,而商鞅也不明白“功成身退”的道理,最终落得一个“五马分尸”惨死结局。

商鞅,姬姓,公孙氏,名鞅,卫国人,在卫国内可称为“公孙鞅”,因商鞅是卫国国君的后裔,为表明商鞅拥有卫国国君的血统,也可称为“卫鞅”,之后去往秦国,为秦国推行变法因功被秦国国君秦孝公赐予十五个邑的封地,封号为“商君”,后史称为“商鞅”,这就是商鞅名字的由来。商鞅所在的卫国是周朝时期的姬姓诸侯国,是众多姬姓诸侯国中存在最久的诸侯国,也是最后灭亡的。

卫国虽是一个诸侯国,但却是一个实力薄弱的小诸侯国。公孙鞅虽是卫国的王族后裔(卫国国君姬妾生的公子),但因自己的家乡条件有限,公孙鞅身为贵族,眼界和视野比之常人有着不一样的角度,而公孙鞅出生时正处于战国时期,是诸侯争霸时代,相比起自己腐朽、落后、弱小的家乡卫国,公孙鞅决定前往魏国发展,魏国当时是中原大地上最强大和富裕的诸侯国之一,最终就前往魏国成就一番天地。

卫鞅在年轻之时喜欢刑名法术之学,到了魏国后,成为了魏国国相公叔座的门客,开始侍奉公叔座,做了中庶子一职(战国时国君、太子、相国的侍从之臣),相国公叔座知晓卫鞅的才能但并未及时向魏国国君举荐,在太史公司马迁的《史记》中记载“公叔座知其贤,未及进”,因公叔座的为人是为自己考虑要多于国家,公叔座为了保全相位直到病重之时才向魏王举荐卫鞅。

公叔座在临终时向魏王举荐卫鞅,不仅对自身利益没什么影响,还能博得荐贤之名,但最终魏王没有采纳公叔座的建议而重用卫鞅,导致卫鞅这位人才最终流失到秦国。公叔座病重时,魏惠王亲自去探望公叔座,询问魏国的江山社稷怎么办?公叔座便推荐了中庶子卫鞅,公叔座说:“以卫鞅的才能,可以将魏国的全部国事交给卫鞅治理”,并对魏惠王说:“如若不任用卫鞅就将其杀害,不能让卫鞅离开魏国,到他国效力”。

魏惠王认为公叔座是病糊涂了,不仅没有任用卫鞅,也没有将卫鞅除掉。不久后公叔座病亡,恰巧此时秦国的国君秦孝公发布了《求贤令》。秦孝公继位时山东六国的战国六雄的格局已然形成,秦孝公与齐国齐威王、楚国楚宣王、魏国魏惠王、燕国燕文公、韩国韩昭侯、赵国赵成侯并立,诸侯间开始用武力相互征伐称雄,而秦国此时地处西北荒凉、贫瘠的雍州,加上此时秦国的地位很低,被众诸侯国疏远。

《史记商君列传》:“乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。孝公既见卫鞅。”

秦孝公即位后便想重整秦穆公时代的霸业,向东收复失地,便下令在全国寻访有才能的人。卫鞅听闻消息后,便携带《法经》前往秦国,通过秦孝公的宠臣景监得以见到秦孝公。卫鞅起初大谈五帝兴起的道理,以帝道、王道之术说孝公,秦孝公听后不感兴趣,卫鞅又以霸道之术说秦孝公,秦孝公听后虽改变了态度但仍未重用商鞅。最终商鞅对秦孝公讲述五霸兴起的历史,宣扬富国强兵的强国复兴之道,秦孝公为此大感兴趣。

卫鞅向秦孝公说明了变法革新的重要性,秦孝公便打算以商鞅之道变法改革,但又怕变更法度,恐天下人议论自己,为此犹豫不决,秦孝公便召开朝会让百官商议此事。变法遭到以甘龙、杜挚为代表的旧贵族反对,卫鞅开始舌战群儒,最终卫鞅所言被秦孝公言好,于是任命卫鞅为左庶长,卫鞅开始制定变更成法,卫鞅担心秦国的百姓不相信自己,便有了“徙木立信”的典故。

《史记·商君列传》:“令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。”

卫鞅在秦国国都的集市南门竖起一根三丈长的木头,如若百姓能把木头搬到北门就能获得十金,秦国百姓深感奇怪,不为所动,卫鞅便将赏金提高到50金,所谓重赏之下必有勇夫,最终有一百姓将木头搬到了北门,卫鞅直接给了其50金。卫鞅通过“徙木立信”的手段树立典型,使公众信服,借此表明令出必行,绝不欺骗,为此开展了新法。

卫鞅对秦国展开了变法虽强大了秦国,强大了秦王,但苦了的确实秦国的各个阶层,卫鞅能在秦国顺利展开变法,其最大支持者还是秦国当时的国君秦孝公,而其它各个阶层对新法并不支持,然国君的大力支持,故而商鞅变法得以开展,变法中触碰了秦国贵族的利益只是其一,这也是商鞅之死祸根起因。商鞅推行的变法首先对秦国的百姓造成了很大影响。

新法中采用了连坐法,并使用轻罪用重刑的方式量刑。新法下令将十家编成一什,五家编成一伍,然后互相监视检举,如一家犯法,十家连带治罪。不告发者便处以腰斩之刑,隐藏犯罪之人与投降敌人同样的惩罚;为私事打斗者,视情节轻重处以刑罚;’如果从事工商业懒散就要将其妻子收为官奴,可见商鞅推行的变法中律令严厉,新法推行后,秦国很多百姓也说新法不方便。

新法虽然经过长时期的实行,使得秦国家家富裕,山林没有了盗贼,百姓也用于为国家打仗,不敢为私利争斗,秦国的额社会秩序稳定很多,直观的看是增强的秦国的国力,但客观看,却也致使秦国的百姓变得更加劳苦,因商鞅推行的变法的两大点是农业和军事,农业上,致力于农业生产,让让粮食丰收、布帛增产,使得秦国变得富有,军事上按各家军功赏赐。

变法使得秦国的百姓只有两条路可走,要么提高重视农业,提高生产力,要么参军,上阵杀敌获得军功。提高生产力可以免除自身的劳役或赋税。参军上阵杀敌获得军功可以换取爵位,各按等级军功获得土地、房产,财物等,有军功的可以显赫荣耀,没有军功者即使很富有也不能显荣,当时秦国重视农业,抵制商贾,当时的商人地位低下,在相关影视剧中也可看到,被称为“贱商”。

秦国自变法后还是逐渐增强,但百姓的苦谁人可知呢?而且只要说变法不方便者就会被惩戒,会被迁到边疆进行劳役,商鞅变法不可否认确实让秦国变得强大的,但是百姓也是在“逼迫”中进行,商鞅之法推行全国,秦国的百姓也是畏惧商鞅。并且变法中将触动了贵族的利益,王室宗人如果没有军功者是不能列入家族的名册,削弱贵族、官吏的特权,让国内贵族加入到农业生产中。

商鞅推行的第二次变法废除了奴隶制土地形式,让其归为国有制,实行土地私有制,然后国家承认土地私有。虽然允许自由买卖,但百姓的主要途径还是通过提高生产和军功而获得。商鞅变法可谓是将贵族的利益剥削到极致,商鞅虽然有国君秦孝公支持,但是如若没有秦孝公支持,商鞅的下场可想而知,商鞅只有一人,而秦国的贵族何其之多,受变法影响者更是十有八九,贵族何以不恨商鞅呢?

商鞅之死还是商鞅自己为自己埋下的祸根。在第一次推行变法时,商鞅因为太子(秦孝公之子赢驷)触犯新法,于是商鞅便依法处罚太子,因太子时国君的继承人,而商鞅的变法归根结底还是维护国君,故而不能施以刑罚,商鞅就触犯了太子的师傅,太子左傅公子虞(公子虞是秦国王室赢姓子弟,名赢虞,是秦献公的庶长子,秦孝公的庶长兄,秦惠文王赢驷的伯父)和太子右傅公孙贾,公子虞被受劓刑,被割去了鼻子。

商鞅推行的变法于秦国有大功,秦国通过这次变法,使原本在政治、经济、文化各方面都比较落后的“西戎”之国,逐渐发展为当时最富强的国家,而商鞅的功绩之大自不可没,商鞅也被秦孝公赐予封地,封号“商君”。变法虽然使秦国欣欣向荣,日益强大,但打破了秦国延续几百年的贵族世袭制,商鞅虽然出任秦国丞相一职,但很多皇亲国戚都痛恨商鞅,但商鞅却不知晓功成身退的道理,反而不听劝告。

商鞅变法虽然让秦国变得强大,但也商鞅失去了人心,如若商鞅选择功成身退,也能颐养天年,度过余生。但商鞅并未如此,反而功成名就之后开始大规模地营建宫阙,用严刑酷法残害百姓,用新法逼迫秦国的贵族子弟,商鞅此举尽失人心。最终商鞅之前埋下了的因有了果,秦孝公去世后,太子赢驷继位,是为秦惠文王,商鞅之前处罚过的公子虞便开始陷害商鞅。

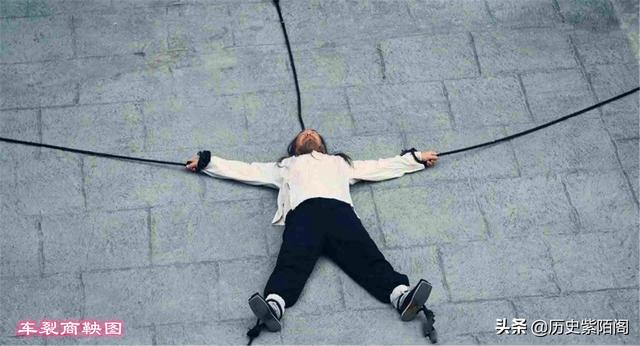

《史记·商君列传》:“公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下,欲舍客舍。客人不知其是商君也,曰:“商君之法,舍人无验者坐之。”商君喟然叹曰:“嗟乎,为法之敝一至此哉!”......秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。”

公子虞便联合旧贵族告发商鞅谋反,派人逮捕商鞅。商鞅逃到秦国边境关口时想住旅店,但店家回答:““商君有令,住店的人没有证件店主要连带判罪”,商鞅推行的变法最终反而也应验到自己身上。于是逃到魏国,但是商鞅之前欺骗魏国公子昂而打败魏军,被卫国人憎恨被送还秦国,商鞅最终被秦军杀死,秦惠文王还将商鞅尸身五马分尸示众,并诛灭全家。商鞅推行变法的变法得罪了秦国的各个阶层,还不功成身退,最终死于其推行的严峻刑法车裂。

大家对商鞅在秦国推行的变法有什么看法?对商鞅此人如何看?对其惨死结局怎么看?下方留言说说你的看法。

参考文献:《史记·商君列传》

文/历史紫陌阁

欢迎大家的关注和点赞,谢谢大家的支持。

本文声明原创,文中配图来源网络,侵删。

秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

公元前361年,上天赐予了秦国一次伟大的机会,发生了一场伟大的变革。而为之崛起,使之伟大的人却是一位历史悲剧人物一一商鞅。

商鞅其悲,悲在他死在自己用热血铸就,使之国富兵强秦国的指令下。悲在向他发射死亡之箭的人,是在他变法中受益的百姓,翻身的奴隶。悲在他死于他自己亲手制定的新法之下。

政敌们打着护新法的大旗,以新法的叛逆罪判他车裂灭门;百姓奴隶们则根据新法的奖赏,在争先恐后追杀他时,想到的不是商鞅恩德,而是将商鞅的首级看成爵位、田产等重赏。

高山流水,赢渠梁与商鞅公元前361年,秦国赢渠梁即位。这位年仅21岁的新秦王,放眼黄河、崤山以东辽阔的地平线,他怎么能甘心秦国永远蜗居西隅,被山东六国鄙视。

他仰慕300年前先祖秦穆公的春秋霸业,渴望实现父亲秦献公的东征计划。他要把秦国重新带上风云际会的政治舞台。他,向全国发出了时代强音:宾客群臣有能出奇计强秦者,寡人封他高官,给他土地,与他共享秦国。

此时,正寄居魏国寻找机会实现自己抱负的商鞅,在第一时间接收到了赢渠梁的号令。为实现梦想,商鞅欣然启程奔向秦国。到秦国后,在秦王宠臣景监的大力推荐下,商鞅见到了赢渠梁。

然,商鞅并没有珍惜这次难得与秦王见面的机会。见到秦王后商鞅大谈“帝道”,秦王因为求贤若渴,虽然对商鞅所谈的话题不感兴趣,却也还是客气的送走了商鞅。

商鞅不甘心第一次见面的失败,又找景监为他寻了个第二次见面的机会。这次商鞅仍然是没有珍惜机会,和秦王大谈“王道”。孝公实在是听得难受,又一次客客气气地送去商鞅。

第三次,商鞅一改前两次见面的风格,上来就和秦王谈“霸道”。

说以富国强兵之术,公大悦,与议国事。

《资治通鉴》

直听得秦王眼睛发亮,赢渠梁所要的就是能使秦国快速崛起的奇计,而“霸道”又正好符合快速崛起的愿望。

此时,商鞅的心也亮了。他知道他遇到了知音,他的理想和抱负终于找到了得以实施的机会。于是,这对君臣不分白天黑夜,开始筹划秦国的变法改革。

变法的过程艰难一、陋习难改

要改变千百年形成的民俗习惯,那哪怕是众所周知的陋习,改变它也不是一件说改就能改的事。所以商鞅变法并非象电视剧里所说的那样说变法就变法。商鞅为变法改革先是筹划了5、6年,才开始行动的。由此可见,改革的过程是很艰难的,它需要谨慎了再谨慎。

二、与老世族代表甘龙争辩

变法之事首先就遭遇到老世族们的反对,老世族士大夫甘龙说:缘法而治,官吏熟悉规矩而百姓安定不乱。甘龙的政治信仰是:

圣人不易民而教,智者不变法而治。

《史记》

意思是说,圣人不改变民俗而施以教化,聪明的人不改变成法而治理国家。顺应民风民俗而施教化,不费力就能成功;沿袭成法而治理国家,官吏习惯而百姓安定。

商鞅则认为聪明人制定法规政策,愚笨的人因循而动;贤德人因时更礼,无能的人才死守成法。

一对水火不容的政敌,就这样在秦国的政治舞台上相遇。

三、立信

卫鞅虽然是卫国公族公孙后裔,但到了秦国却依然是白衣布丁。他若想在秦国变法,谁会听他的呢?他以什么来建立“信誉”呢?

对于商鞅的变法,司马光有这样一段评价:

信誉,是君主至高无上的法宝。国家靠人民来保卫,人民靠信誉来保卫,不讲信誉,无法使人民服从;没有人民,也无法维持国家。

因为赢渠梁认可商鞅的“霸道”,也充分相信商鞅能够通过“霸道”改革,能使秦国迅速崛起,便排除万难坚定支持商鞅变法。

商鞅也相信自己是在为一个国家的成功,在努力地奉献自己。为了得到变法的“信誉”,商鞅的第一招就是徙木立信,使得秦国上上下下取得了一致的价值认同。

四、法之“霸道”

因为得到了秦王的全力支持,商鞅变法讲究的又是霸道。在那个尔虞我诈的时代,商鞅的霸道尤为显得过于刻薄。

果然变法才一年,就引起秦国百姓纷纷控诉新法。恰逢此时太子又凑热闹跟着犯法了,商鞅毫不留情地将两位太子傅刑罚,声言道“法之不行,自上犯下”。

秦法还将人民严格编制,互相监督,犯法连坐,强化并实行了中央集权。废除“井田制”。打破土地疆界,奖励农耕。如此,使得秦国快速积累财富。

战场上,鼓励平民建功立业,获取爵位、田地房宅、奴仆侍女、衣饰器物。立刻使得秦国的军队变成了虎狼之师。

霸道以高压方式横扫人心,凶险残酷,对旧制度、旧贵族势力扫荡最坚决的一次。为达目的商鞅不择不顾,自恋于功成名就,把所有人都玩弄于股掌之中,所有人也都被他改变成无情的钢铁汉。

英雄落幕商鞅变法将秦国带入国富兵强的同时,自己也走向了事业的顶峰。秦国收回河西失地后商鞅被封为商君。

赵良在向商鞅告别时,商鞅问赵良:你觉得我治理的秦国,和当年秦穆公时期的百里奚相比怎样?赵良真诚地将形势的严峻性分析给商鞅听,并劝其急流勇退。

他形象地把商鞅的政敌忌贤的心态比喻为“用100匹马来讨伐你这一匹千里马,你纵有千里之能,也必然要倒毙于中途,因为谁也不愿意被证明自己是一匹孬马。”

这其中的对话揭示了当时险恶的人际关系,和商鞅生存环境的恶劣。可惜,商鞅没听赵良劝他退出政治舞台的话。

半年后,政治风云突变,赢渠梁死,太子赢驷即位。反对商鞅的政敌们立即开始进行反攻倒算。讽刺的是,他们把处治商鞅的方针概括为:“商鞅之人不可不除,商鞅之法不可不行”、“以商鞅之法除商鞅之人”。

而更富戏剧性的讽刺是,那些在变法中获利的百姓、奴隶们,变法成功时送华盖给商鞅,最后又是他们围杀商鞅。而且商鞅死后“秦人不怜”,将其尸体五马分尸。

总结商君,是被他自己点燃的火焰吞噬的,他用生命铸造了秦国的辉煌,却被他所拯救的人们五马分尸。

商君由“信”而“威”,由“威”而“霸”,由“霸”而“亡”。诚如赵良所说:大家都对你唯唯诺诺,不敢讲实话,今天我来直言告诉你吧。百里奚是楚国的乡野之人,穆公把他从卑贱提升到尊位。他曾讨伐过郑国,也为晋国扶立过国君,救楚国于危急。他劳累了也不乘车。夏天不打伞盖。出去巡察没有前呼后拥的架势,握权而不咄咄逼人。

再看你,靠秦王宠臣入仕,掌权后凌辱践踏贵族大家,残害百姓。渭河处决犯人,一次就是7百多人,血流成河,哀号震天。你在秦国独断专行,实在是算不上以德服人。

这才是商鞅被车裂的真正原因。

史家翦伯赞说:

认识历史不是为了说明历史,而是为了改变历史。

商鞅变法给我们留下的是一杯浓醇的苦酒,是一首壮美的悲歌。我们感激伟大的历史先行者,那些为国家勇于献身的创造者。是他们创造了辉煌的历史,同时我们也在不断地总结历史的经验教训。这才是我们学习历史的真正目的。

大悲!商君

大壮!商君

大美!历史

秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

商鞅变法不仅仅是触动了贵族的利益,更是改变了秦国所有阶层的利益分配,从尊“帝王之道”变为“强国之术”,在法家思想的严酷下,商鞅成了众矢之的,而对待旧国的反叛,也使得秦国捉拿他的时候没了逃跑的去路。

在商鞅的改革中,贵族的利益是其触碰的核心,土地、爵位、封邑以及世袭特权都被“商鞅变法”所触及。在“井田制”的八私一公的土地分配形式上,将贵族享有的一公也收回,分配给农民,国家从中收取更多的税负;在爵位方面,贵族子弟不参与战争立功,就不能再世袭家族的爵位;在封邑方面,贵族原有的封邑都收回给国家,只有在战场上立功才能获得封邑。而相对于平民来说,立军功就是“野鸡变凤凰”的途径,只要军功多,官职、田地、爵位、封邑都会有的。这就打破了秦国自建国以来的利益分配模式,无疑是贵族最痛恨的地方。屈原当初在楚国的改革不也是因为触碰了贵族利益才走投无路吗?

当商鞅实行新法的时候,贵族们水土不服,犯法者居多,商鞅深知“法之不行,上之不效”的道理,于是对贵族大下狠手,即便是太子犯法,也要追究责任,太子老师公子虔被商鞅割去了鼻子,这也更将商鞅推向了贵族以及太子的对立面。

“今秦妇人婴儿,皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也”——《战国策》当太子即位以后,商鞅没有了秦孝公这个保护伞,贵族们便开始了疯狂的报复行动,谗言无数,那个被割去鼻子的公子虔更是告发商鞅要谋反,面对秦国已经步入正轨的形势下,秦惠文王也就不在害怕失去商鞅这位新法的创始人,借着臣下的诬告,将商鞅处死以解当年的法不留情之仇。

而本可以逃跑的商鞅却被故国魏国挡住了去路,原因是商鞅在伐魏之时不顾名声的引骗好友公子卬,打败魏国大军,使其丧失河西六百里之地,这等深仇大恨,魏国又怎能让你借道逃走?商鞅也就这样被逮捕回咸阳,秦惠文王也以商鞅创立的车裂之刑处死了商鞅。

商鞅的变法给秦国的强大奠定了基础,但也因变法而死,虽然有点讽刺,但这就是改革家的伟大之处,牺牲一人换来了秦国一统天下的局面。而这种讽刺并未结束,秦国统一之后仍延用法家的冷酷思想治国,以致天下大乱,争相反秦,最终由汉家获得了大一统的成果。

商鞅为秦强而死于秦强,秦因商鞅强也因商鞅而亡,天道轮回,商君得以瞑目邪。

秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

秦国因商鞅变法而强大,从而为后来统一六国打下牢固的基础。从这个角度看,商鞅算是秦国的功臣,但他本人却被秦惠公处以“五马分尸”的车裂酷刑,并被灭族。这是什么原因呢?

有书君认为,商鞅落得这个悲惨下场有三个原因。

第一个原因是秦惠公要安抚贵族势力。

商鞅在推行新法过程中触犯了老贵族的利益,招来他们的一致反对。

商鞅的保护伞秦孝公于公元前338年去世,新即位的秦惠公意识到以后的秦国还必须依靠老贵族才能团结一心,为了统治阶层的稳定,必须杀商鞅。

第二个原因是秦惠公要给自己和自己的老师报仇。

秦惠公做太子时犯错,商鞅处罚太子的老师嬴虔,往他脸上刺字,后来嬴虔违法,商鞅又割掉了他的鼻子。

这些对于太子和他老师嬴虔来说,都是奇耻大辱。秦惠公要替老师复仇,为自己复仇,给老师一个交代,必须处死商鞅。

第三个原因是商鞅功高盖主。

经过十几年变法,商鞅似乎已经成了秦国的救星,对于新任国君而言,只有杀商鞅,才能巩固自己的权力和地位。

司马迁在《史记·商君列传》中说商鞅是“天资刻薄人”。

虽然商鞅变法一时促进了国力的强盛,但商鞅崇尚严刑峻法,鼓励民间告密,还写了一部教封建帝王如何鱼肉百姓的《商君书》。

商鞅一生甘做封建君主的鹰犬,到最后却被主子抛弃并残杀,只活了57岁。套一句现成话来说,苍天饶过谁!

有书君语 :有书送书季开始啦~每周会免费赠送1000本实体书给大家作为福利,本次送出的是年度必读之书《无声告白》。私信回复:福利,即可免费包邮领取书藉,本次仅剩200本,先到先得哦~

秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

谢谢邀请!你问这个问题说起来其实也不复杂,秦孝公上台之后,就开始广泛的招纳贤士。而此时的商鞅在公叔痤的推荐下,并没有让当时的魏王重用,便到秦国投奔了秦孝公开启了史上著名的变法大幕。

其实刚开始秦孝公对商鞅的理论是不太感兴趣的,商鞅比是个比较能磨的人,应把秦孝公磨进了他的思想当中。商鞅的变法开始后也并不是一帆风顺的,老百姓和一些大臣都不接受,也因为新的规则必定会触犯某些既得利益者。一些秦国的王公贵族就这样被商鞅得罪了,商鞅甚至还拿当时的太子开刀,他这样的行为,也为他日后的悲惨结局埋下了伏笔。当然商鞅的变法是成功的,为秦国日后的发展起到了积极的作用,但小编感觉商鞅变法的某些思想,以目前的眼光来看,很难让人接受。这个回答具体就不讲了,有兴趣的朋友可以自己网上学习一下。

在秦孝公去世之后,商鞅得罪过的那个太子,也就是后来即位的秦惠王,想想吧!秦惠王上台后能饶得了商鞅吗?当时替秦惠王受刑的公子虔便出来举报商鞅谋反了,是不是感觉商鞅怎么会谋反?其实想要整你,欲加之罪何患无辞。商鞅就跑啊!正常人都会跑,不跑等死啊!可曾经商鞅把邻国折腾的不轻,现在就变成了个爹不亲娘不疼的孩子,他跑到魏国,魏国不要他。后来他最终还是被秦惠王打败,并将他的尸体五马分尸,也就是那个时候残酷的车裂之刑。

商鞅是个很有能力有想法的人,用现在的话来说工作上是没可挑剔的,可能是在工作方法上缺乏一点人情味儿,人情世故上不够圆滑吧!同时在做某些激进的事情时,没有充分考虑一些后果,没有把自己日后留下可回旋的余地。个人的一点想法说得不好,还请包涵。

如果我的回答你还满意的话,点个关注吧!

秦国因商鞅变法而强大,为何还会将商鞅“五马分尸”?

首先,商鞅因变法功高盖主,新君秦惠文王上位后心里发虚。

其次,商鞅为了维护新法,将皇亲国戚和旧贵族得罪透了。

这两条理由是商鞅被车裂的主因。

大概事件如下:

商鞅因为被公子虔诬陷说他谋反,秦惠文王派兵攻打商鞅商鞅战败死在了彤地,他的尸体被带回咸阳处以车裂,也就是五马分尸。

公元338年,秦孝公去世,秦孝公的儿子赢驷继承皇位,因为在赢驷还是太子的时候商鞅曾经因为处罚赢驷的老师公子虔遭到赢驷的憎恨,在赢驷继位以后公子虔对赢驷说商鞅想要谋反,于是赢驷就派兵去捉拿商鞅。

商鞅连夜出逃到一个农民家里想要留宿,但是农民因为害怕商鞅定下来的法律不准备留陌生人住宿拒绝了商鞅,商鞅随后准备出逃魏国。

但是因为商鞅曾经捉拿过魏国的公子印所以魏国也不收留他,最后商鞅潜逃回秦国并且藏在邑商,并且发动官兵去攻打郑县,赢驷知道了以后就派兵去剿灭商鞅,最后商鞅战败并且被带回咸阳处以五马分尸的刑罚。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。