宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

大家好,我是小天,对于题主这个“宋朝经济很发达,为什么不能收腹西域?”问题而言。我们试想,这经济发达和收复没有直接关系,武力发达才可以,经济在发达,不发展武力也是不可以的。

我们都知道宋朝是一个重文轻武的朝代。武力达不到自然收复不了西域。

下面来具体分析一下,不能收复西域的原因:

宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。咸平三年(1000年)中国GDP总量为265.5亿美元,占世界经济总量的22.7%,人均GDP为450美元,超过当时西欧的400美元。后世虽认为宋朝“积贫积弱”,但宋朝民间的富庶与社会经济的繁荣实远超过盛唐。

宋朝经济实力确实很强。

杯酒释兵权,武将地位下降感觉杯酒释兵权确实对北宋后的军事有重要影响,北宋的军事基本一盘散沙,几乎可以说令人绝望。也直接导致了武官根本没有地位,自己一起打江山的兄弟都不信,更别说其他人。也不怪赵匡胤,唐是怎么亡的,自己是怎么得到天下的,他比谁都清楚。

他不允许自己的天下受到威胁,于是过分的限制武官的地位和权力。武官都没有什么地位和权利,提的意见自然就很少当权的人去听。武将都没啥权利了,还怎么收复西域。

军事实力整体较弱宋朝的军事实力,我们从如下几个方面分析:

一、是军事实力的组成,军事实力首先是国家战略目的,其次指挥员素质,再次技战术和装备,后勤保障等。

二、是看国家整体实力,国家的经济、文化和科技等方面。

三、是民情。

我们看宋朝强调文官治国,开创了文官执政,文武中以文为主,且军队大部分在京城及附近地区,边境空虚。怀疑武官,开创了军队换防先河。再有就是奢靡之风,从皇帝到民间歌舞升平,不能备战,军队虽多,只是庞大身躯。

综上所述几点,宋军是实力整体较弱的。当然不乏岳家军、梁家军等地方武装的强大,从围堵梁山到打方腊起义,这个凸显了国家军队的 软弱。连个人武装都能影响到国家了,这武力也太儿戏了,还谈什么收复其他。

经济强势但畸形北宋很微妙的一个政策是不抑制土地兼并,同时对商业的重视可以说空前绝后。由此带来的积极效果是北宋的商品经济相对发达,消极作用是“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”,并且因为没有基础的民营工业,也没有类似凯恩斯主义的理论指导下的罗斯福新政式的基础建设工程,导致失地农民无法被工业或国家建设消化从而成为流民或索性占山为王,进一步拖累了社会生产力的发展。

地利不足:丧失燕云和河套。无燕云,则北虏在华北华中如履平地;无河套,则北虏在边境来去自如。熙河开边之后地理环境有所好转,但是受制于“以文治武”的基础制度,导致军事实力未能得到变现。

以文治国,文臣插手武将

到了真宗时期,他居然用“天书”治国,把积累下来的物资耗费一空,这时文臣占据了朝中大多数的主动权利,武将开始没落。许多军事指挥上面的东西都是由文臣拟定的,难免会有很多瑕疵。

打仗这种事情,外行是不能插手的,一旦决策失误,损失的还是军队的士气和战斗力。宋到了后期,被许多游牧民族,打的惨败,所以战斗力多低并不见得,主要还是策略的问题,许多文人插手打仗的事情,各种意见的矛盾,这才是比较重要的。意见都没办法统一,听谁的都不知道。内部都没整明白,还收复呢。

人们的普遍思想宋人非常热爱南方,北方人跑了出去,留下了大片的空地,北方居民,非常想到南方去,大片的领地和沃土,留给了北方民族。

北方彻底变成了无人区,这样,契丹等部落和才会趁虚而入。

也导致了大批人口的迁徙至东南亚。那么有人会问,为什么大家都要去南方了,因为这是=时五代十国刚刚结束,北方还是有很多外来部落的袭扰,他们经常抢夺平民的东西,所以大家才会不想呆在北方,而来到南方。

受到化南北文化的差异,有志青年大家都去考科举了,没考中的书生和有功名的秀才也不会去当兵,而宋虽然经济很发达,平民的生活也不是很好,大家都是因为生活所迫才去当兵的,所以成才的几率就会很低,加上当时朝廷又是重文抑武。人们思想上不想去面对武力。

统治者的猜忌和宋朝皇帝有很大的关系,他们的先祖自己是大臣造反出身,所以对底下的,有能力的大臣,也非常的忌惮文臣由于手里没有兵权,不太会军事指挥,文臣和武将的范畴也是宋确定的。

目的就是掌握底下臣子们的动向,可是一旦武将打了很多胜仗,获得手下士兵爱戴,皇帝就会认为是不是,他要造反了,可是大家都和平的生活在一起,谁又没事干,想去造反呢?从上到下的作风和方针都变坏了,这样哪会有战斗力呢。

就算有几个名将,在短时间内把战斗力提升起来,又因为种种原因,比如皇帝的猜疑,文臣的弹劾罢免,武将肯定会遭到很严重的伤害,后果就是导致刚刚提升的战斗力又回去了,所以这是,治标的方法,并不能根治根部的溃烂。

国库空虚,军饷欠赏还有非常重要的一点,宋居然有过,欠赏的例子。当时宋朝最巅峰时期的兵力约有150万人,可实际上并没有那么多人,加上和许多其他势力的求和赔款,国库变得空虚,很多时候,军饷都是要,拖很久才发出来,这样的话,从底层的士兵,也没劲去打仗了,大家做做样子,搞表面工作而已。

都拿不到军饷了,还指望别人为你冲锋陷阵,杀敌吗?他们是底层士兵,可都是为了吃饭,或者,咱攒点钱才来当兵的。最基层士兵都没有动力,打仗能打赢吗?

女真、蒙古,契丹、西夏的制约当时宋旁边有女真、蒙古,契丹、西夏等四个强大势力,这些势力轮番对宋朝进攻,有的时候宋朝为了自己的安全,也会主动进攻他们。你来我往之下,对自己的兵力部署是个很大的考验,而这些势力可以进行车轮战。

宋却只能独自支撑人,所以最后不停的和这些势力求和赔偿,这也是拖垮宋的最大的原因之一,间接影响战斗力发展的一个非常大的因素,正是因为这个原因,到最后士兵已经讨厌打仗,每次打仗都会惨败,白白损失很多人,形成的畏战的心理。

所以即使有再厉害的将领,也挽救不了了。加上,末期折家将,把黄河轻易的送给了敌人,这也是压倒北宋最后一根稻草,南宋就更别提了。自己都故不下自己了,还谈什么收复西域。

总结:综合上诉,宋朝经济虽强,但也有缺陷,经济强还不发展军事。再有重文轻武,周边的强敌,导致自顾不暇。从整个国家策略到民众思想,统治者到个人,全国来看宋朝也收复不了西域。感谢您的阅读,喜欢的朋友可以留个关注,小天期待与您一起分享更多的历史事物。

宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

我是奔腾Li,很高兴回答这个问题,宋朝为什么不能收复西域,主要原因还是宋朝的能力还没有达到,在很多人的印象当中,宋朝在历史上是一个很强大的王朝,但事实上在秦,汉,唐,宋,元,明,清这些华夏一统的王朝中,除经济强大以外,宋朝的领土是最小的,军事能力也是相对较弱的

宋朝管理土地面积倒数第一,为何还号称大一统?宋朝土地面积为何倒数第一,其主要没有占据三个地方,

- 西北地区,西夏统治,

- 北方的燕云十六洲,是辽国,

- 南方的安南地区,(现今的越南地区,唐,明等时期均在王朝的版图内)

对比唐朝这时的宋朝应该算是四分五裂的,而且还仅限于北宋时期,到了南宋时期,宋朝统领的地盘就更小了,那么为什么宋朝可以号称大一统,其实与古时管辖区有关,

- 中原地区,

- 巴蜀地区,

- 江南地区,

古时王朝主要以这三个地区为主要领土,占据此三个地区就算是统一的王朝,而宋朝虽然名义上可以称为大一统,但实际上还是群雄割据的局面,

注重经济,缺乏军事能力从经济的角度看,宋朝的君王是成功的,英国著名经济史学家麦迪森测算,按1990年美元为基准,在公元960年后(赵匡胤建立宋朝),宋朝均GDP为450美元,至宋末达600美元。而处于中世纪中的欧洲,仅为422美元,宋朝领先于欧洲,

但事事皆有两面性,宋朝发展经济的能力强大,而发展军事却相对较弱,仅从一点上我们就可以分析出原因

- 秦有始皇帝,王翦等大将,

- 汉有汉武帝,卫青等大将,

- 唐有李世民,秦叔宝等大将,

- 明有朱元璋,徐达等大将,

而宋朝立世300余年,历经19位君王,均没有注重培养有军事能力者,被人们所铭记的将领仅有岳飞一人,

总结每个王朝都有自己的使命,宋朝经济上的发达对后世做出了巨大的贡献,而军事上的落后却与列强形成差距,导致宋朝经常被辽,金骚扰,《靖康之难》的发生,也充分证实了宋朝的实际情况,难以自保的宋朝又有何能力收复西域呢。

宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

宋朝一直奉行着休养生息的政策,所以经济方面取得了长足的发展,但在军事上确是非常脆弱,通过签订城下之盟的方式来换取苟延残喘,这样的军事力量怎能收复西域,以笔者看来,不能收复西域的原因有以后几点:

一、重文轻武的国策导致“积弱”无力收复西域- “杯酒释兵权”导致军力削弱

大家都知道陈桥兵变,宋太祖赵匡胤黄袍加身,当上了宋朝的皇帝,这件事也让宋太祖寝食难安,害怕手下发动兵变,重复他的路数,所以借一次酒会宴请军中实力派,向他们哀叹他的忧虑,以石守信为首的军事大臣第二天就上表称病,解除兵权,去享受荣华富贵去了。最后宋太祖选择了一批能力差,资历浅的人取代了他们,这样做稳定了政权但也造成国家军力削弱,军事实力开始走下坡路。

2.“更戍法“导致丧失战斗力

何为“更戍法”,这是宋朝独特的军事制度,就是频繁的调动将士的职位和区域,以防范将领和士兵之间产生结盟,来威胁朝廷的统治。但这样一来导致了“将不知兵,兵不知将”,一旦开战,主帅并不了解其下属的特性和战斗力,而且将领到任之后也没有任何威信可言,必然影响战斗结果,可以说“更戍法”进一步削弱了宋朝的军事战斗力。

3.文武官员待遇相差太大

“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”-----《宋史》

赵匡胤明确提出了“崇文抑武”的方针,放开科举,重用文人,使得文人的功劳高过了任何武官的功劳,这也影响了社会的风气,在这种风气之下,越来越多的人“弃武从文”,导致宋朝的军力逐渐被西夏、辽超越。文人与武官的待遇也截然不同,军职和文职级别相同,但是俸禄和地位却完全不同,所以才有了武官发出“韩枢密功业官职与我一般,我少一进士及第耳”的感慨。“重文抑武”最终导致了军力的彻底丧失,一旦打起仗来,文人是打不了的,其结局可想而知。

4.“冗兵”问题导致战斗力低下

“冗兵”是指军事部队过于庞大、臃肿,造成不必要的开支,宋太祖赵匡胤曾言“可以利百代者,惟养兵也,方凶年饥岁,有叛民而无叛兵,不幸乐岁而变生,则有叛兵而无叛民。”所以宋朝很多的士兵是从灾民中招募的,这样的招兵不乏滥竽充数的,所以看着宋朝军队众多,一旦真的打起仗来,战斗力很差。其次宋朝军队是终身制,军队招募士兵而不淘汰不合适的,一些年长的士兵根本没有战斗力,打起仗来结果可想而知。

总结:以上四点导致宋朝军事被严重打压,根本无法收复西域。

二、辽、西夏崛起阻断西进之路辽主要是由契丹族组成的朝代,这个民族是游牧民族,比较强悍,而且擅长骑射,打仗时更是全民皆兵,从辽景宗开始进入全盛时期,在政治上严格律法,整治贪污,重用贤臣,在军事上整顿军纪,他们的骑兵堪称天下之精锐,在文教上,实行科举,重视文化,在农业上,减少税收,重视农桑,大兴水利,辽朝的崛起对宋朝构成了严重威胁。

西夏的军事在宋朝时期也达到了一个鼎峰,西夏兵役制度也是全民皆兵,西夏由于处于列强环视的河西走廊与河套地区,可以配合沙漠地形,利则进,弊则退,军事上非常灵活,宋夏之间的战争大部以西夏的胜利而告终,由此可见西夏强悍的军事实力。

而辽、西夏的区域正好堵住了河西走廊,一直到辽、西夏灭国,宋朝都没有能力打通河西走廊,因而无法西进。

三、皇帝与文官对军事直接干预宋朝时期皇帝直接掌握着军队的建制、调动和指挥大权,,其下兵权三分:“ 枢密院掌虎符,三衙管诸军,率臣掌兵柄”这样军事指挥制度非常奇葩,意思就是战斗前先由皇帝召集枢密院等研究战斗方案,确定路线图,前线军队必须按照路线图行军,而战场形势又千变万化,违反路线图要皇帝处罚,结果导致经常战败。

另外是文官监军,监军往往变成了现场瞎指挥。像杨业之死就是监军瞎指挥造成的,种师中之死也是这个原因造成的,我们看一下下面两场战斗。

- 宋辽之战

最著名的是峡沟关之战,这次战争宋太宗不顾参事李至的反对,不顾粮草、器械的缺乏,准备严重不足的情况夏,宋太宗命令仓促出战,导致宋军损兵数万,而在军事战略上也被迫采取守势。

- 宋金之战

南宋著名抗金英雄岳飞是不可多得的将才,就在岳家军不停收复失地的时候,以秦桧为首的奸臣确向皇帝进言“兵微将少,民困国乏,岳某若深入,岂不危也。愿陛下降诏,且令班师。”一天之内收到十二道金牌要求撤兵,这也使岳飞发出了“十年之功,毁于一旦”的哀叹。最终岳飞被奸臣害死,南宋彻底没落。

皇帝与文官的直接干预导致原本取得的胜利都功亏一馈,这样的干预又怎能收复西域呢。

四、最高层贪图享乐、不思进取。以宋徽宗为代表的宋朝高层,过着醉生梦死的生活,不问时事,不思进取,终日绘画,而朝廷形成了以童贯为首的乱臣,无恶不作,势必影响忠臣良将的报国之心,上层贪图享乐,没有收复西域的想法和决心,下面的忠臣在努力又有什么用呢,可悲可叹。

总结语:宋朝经济方面确实超过了任何一个朝代,但是从高层腐败、奸臣当道以及在军事方面采取的方针都导致了宋朝军事实力的削弱,随着辽夏崛起,收复西域更是不可实现了。

宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

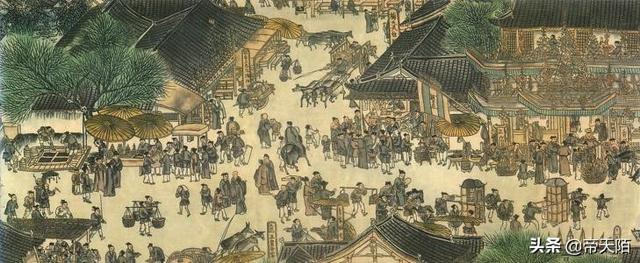

我们知道宋朝的经济是非常发达的,人民生活也很富足。北宋结束了五代十国的分裂局面,然而,唐朝以来管辖的西域地区丢失了。北宋和南宋经济是非常发达的,比如清明上河图就展现了繁荣的经济景象,但是即便如此也没能收复丢对西域的管辖。那是为什么呢?原因有以下三点:

1.赵匡胤杯酒释兵权宋朝的经济很发达,但是宋朝的军事不是很强,原因要从赵匡胤说起。赵匡胤是后周大将,他在陈桥发动兵变,登基称帝,建立了北宋。然而称帝后,他担心手下大将会像当年他一样发动兵变,于是他就杯酒释兵权,把军权掌握在他自己的手中。

虽然这样做皇权是加强了,但是,将军们的心也被伤了,他们觉得赵匡胤不相信他们了,如果有战争,他们也不会积极去作战,也不愿意作战了,那么军事力量也会下降。所以从杯酒释兵权之后,宋朝在军事上就没有能力收复失地了。

2.檀渊之盟到了宋真宗时期,北宋与辽国签订了檀渊之盟。辽国攻打北宋,北宋宰相寇准,提议宋真宗御驾亲征,鼓舞了将士们的士气,打退了辽军。但是宋真宗胆怯,于第二年和辽国签订了合约,答应给辽国宋岁币。由于宋真宗的懦弱,使得北宋军事再次受挫,而且宋真宗害怕战争,根本就不会考虑收复西域。

3.绍兴议和靖康之变后,宋高宗建立了南宋,然而宋高宗害怕战争,由于自私和胆怯,导致了绍兴议和,并杀害了抗金英雄岳飞。宋高宗都不敢考虑收复北宋的失地,何况西域,只怕是想都不敢想。宋高宗之后的皇帝都是偏安的,而且经常受到金元等国的骚扰,根本就没有能力收复西域了。

宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

重文轻武的宋朝,虽然是社会经济很发达,军队战斗力很弱势,不当将领不必重视,没有权威,士兵也无心训练和打仗,逃跑人还很多,为了防止逃跑在士兵脸上刺字这种尴尬局面。

宋朝时期对收复西域愿望不强烈,每一任皇帝就没有对收复西域做出实质性的规划。发展经济宋朝的向外贸易是通过海上运输的,经济发展并不依赖于丝绸之路,而是开辟了海上贸易通道——海上陶瓷之路。

宋朝开国皇帝赵匡胤为了防止再次发生唐朝的藩镇之祸(安史之乱),尽可能地削弱武将的权利,防止地方威胁中央集权。宋太祖赵匡胤的做法有些矫枉过正,走向另一个极端,重文轻武的政策实施下,文武官员的力量处于失衡状态。

在这种状态下削弱了武将权威,同样削弱了军队的战斗力,并且在每一支军队中都要安排一个文臣监军,军队的最高指挥权在监军手里,其实文臣根本不懂的行军打仗指挥能力。宋朝当时刘在农耕文明,军队擅长于防守而不擅长进攻。军队训练疲软,凝聚力很弱,缺少战马,没有像样的骑兵部队,想要战胜西域以骑兵为主,机动力超强西夏军队,收复西域谈何容易!

当时的华夏之地有三个政权,宋朝、辽国和西夏已经形成三方平衡势力,宋朝更没有力量可以同时消灭强盛的辽国和西夏。宋朝初期以后西夏控制着河西走廊和部分西域领土,阻断了中原政权通向东西方的丝绸之路通道,东西方文明交流就此阻断。

汉朝开通路上丝绸之路,经济有了快速发展,财政收入也长足增长。然而,宋朝却找到了一条海上陶瓷之路,中国海外贸易不仅没有因为西域的丢失而萎缩,反而是加快了海外贸易发展,让宋朝的经济快速增长,商品经济发展程度超过了以前任何朝代。

政府的财政收入,基本来自于商业贸易,外贸交易挣取的利润大多数流向了更多的官员和士兵,朝廷财政却出现了赤字,在这种状况下无法把发达的经济转化为强大的军队战斗力,军队需要资金支持,没有强大的军队怎么能收复西域?

总之,宋朝时期经济发展很快,西域的东西方丝绸之路通道被堵塞,宋朝无力收复西域,只能向海上开辟了一条“陶瓷之路”。这种运输外贸交易比丝绸之路还要便捷快,交易数额大,当时宋朝就没有意愿收回西域。宋朝的经济快速发展,军队建设却始终是落后状态。又在重文轻下武削弱军队指挥能力,长期造成军队训练少战斗力很低弱。这样的军队能同时打胜强大的辽国和西域军队是不可能,即使宋朝想要收复西域,也无能为力。

宋朝经济很发达,为什么不能收复西域?

社会经济很发达,并不代表国力很强悍。民间经济很发达,并不代表国家财政很有钱。收复或控制西域,既需要国力强悍,又需要花大钱。因为控制西域,目的是安全而不是收益,所以派兵运粮给封赏,都需要钱。即便这些因素满足了,宋朝不会收复西域,甚至都不会制定出这样的计划。一个是收复西域是为了解决北方威胁,但北方威胁一直存在,你收复西域就没有意义;另一个是宋朝没有占据通向西域的关键通道,所以就是想伸手也伸不过去。

01.宋朝的经济很发达,但财政很紧张据《世界经济千年史》统计,公元1000年的时候,宋朝的GDP达到了265亿国际元(购买力平价计量,即将当时不同国家的货币换算成统一的单位),而当时世界的GDP是1168亿国际元。也就是说,宋朝的GDP占当时世界的22.7%。要知道宋朝的统治疆域,北边到不了长城,西边到不了河西,远远小于秦汉。所以,能有这样的数据,已经够彪悍了。

经济发达的一个硬标志,就是人口和耕地的大量增加。宋太宗时期,公元980年,人口约3250万;而到了宋徽宗时期,公元1110年,人口约1亿1275万。公元996年,宋朝耕地面积也就300余万顷,而到了公元1021年,就增加到了500余万顷。

同时,宋代的商品经济是历代王朝中最发达的。印刷业、造纸业、丝织业、制瓷业以及造船和航海,不仅空前繁盛,而且出口至中东、非洲、欧洲等50多个国家。农业和商品经济的繁荣,支撑了大城市的出现。北宋末期,光十万人口以上的城市,就有46个。而首都开封,更是超过了百万人口。

但是,空前繁荣的社会经济,并没有让宋朝的国家财政富起来。北宋中期,一年的财政收入大概在6000万到7000万贯之间。看似很多,换算成购买力,肯定会让盛唐政府羡慕。但是,北宋的开销也大,每年竟长期保持300万贯的财政赤字,就是钱总是不够花。养兵、养官以及对西夏的战争,已经耗尽了这些财政收入。所以,宋朝的财政真得不宽裕。如果宽裕,王安石也没必要搞什么变法。

02.宋朝的经济发达为什么没能转化成国家力量财政如此紧张,就真得别指望国家有啥力量了。

那北宋的统治者们是脑子有问题吗?有这么发达的社会经济,怎么就不能扩军备战、开疆拓土,成就一番秦皇汉武的风采。

其实,这是一个互为因果的关系。

正是因为国家不扩军备战、不开疆拓土,也正是因为国家财政长期紧张,甚至入不敷出,所以社会经济才会发达。因为钱没流进国库里、也没花在打仗上,全都留在了民间。所以,宋朝的民间经济才会发达起来。

那宋朝为什么不整合一下?就是让社会穷点儿、让国家富点儿,咱们再苦再累,也别让蛮夷给灭国了啊。

有两个路径依赖,导致宋朝不想甚至也不愿意搞财富重新分配的整合。

一个是宋太祖赵匡胤杯酒释兵权之后,宋朝就一直推行文治。这就导致两个结果,一个是老百姓吃不饱饭也不用闹事,可以去当兵,国家养你;另一个是士大夫阶层,真得算是高薪养廉了,体面生活没问题。所以,宋朝的社会矛盾,没有隋唐那么紧张,基本上不会有农民起义把朝廷给推翻了。宋朝这么做,国家会稳定,所以就没有改革的动力。

另一是澶渊之盟后,宋朝真得没必要让国家和社会保持一种紧张的状态。换个角度说,正是因为辽朝占据了幽云十六州,所以宋朝政府和社会才会如此宽松。因为宋朝无需直接面对草原问题。两汉和隋唐,这种大帝国必须要独自面对草原问题。所以,国家就不可能宽松,整个国家就得打造成一种战时军国主义的状态。但是,宋朝完全没必要,给辽国点儿钱,然后契丹人就把草原问题给解决了。

正是因为这两个路径依赖的国情,所以宋朝政府没必要玩了命地榨取社会财富。养不用打仗的兵、养天天诗词的官,还养一个赵氏皇室,就行了。财富都在民间,民间自然就有钱 ,有钱自然要繁荣。同时,既然不用直接面对草原问题,所以社会也就可以更宽松。宋朝的开封有夜市,唐朝的长安有宵禁,一个如此宽松、一个如此紧张。原因就是宋朝没必要把自己整成全民备战,所以很舒服。

03.宋朝的国力不足以支撑羁縻西域,而形势也不允许宋朝的主要外部矛盾,说是有两个,辽国和西夏,但是实际上就一个。那就是西夏。因为在澶渊之盟后,辽朝的问题已经不严重了。但是,西夏的问题却很严重,而且一直打仗,从李继迁搞事情以来,宋夏之间就一直是战争状态,和少战多、和只是暂时战才是常态。

宋朝中期,财政紧张的一个很大的原因,就是宋夏之间的连年战争。实际上,养冗兵、养冗官,以及养吃喝玩乐的皇室,宋朝还是没问题的。但是,连年战争就不行了,因为战争是最费钱的游戏。

所以,宋朝即便国力允许,也会把力量用在西夏身上,不会想西域问题。

同时,当时的形势也不允许。这种不允许,一个是没必要、一个是不可能。

没必要:之所以要控制西域,是为了解决北方草原问题。也就是北方的草原帝国,往往会把西域作为自己的战略后方或输血基地。但是,辽朝这个北方威胁,宋朝就始终解决不了,所以单单去解决西域问题,就真心没必要了。另外,辽朝也没玩命控制西域,而主要是借力东北。那你宋朝对着西域拼命输出暴力、输出财富,就没有任何意义了。

不允许:羁縻西域也罢、控制西域也罢,甚至收复西域也罢,就是要把自己的统治力量和政治影响延伸到西域。既然要延伸,就需要连接,因为你得投送力量。但是,西夏人挡在了河西走廊,你宋朝还怎么通西域。

另外还有一个河湟谷地,也可以通西域。而且,北宋后期为了遏制西夏,还一度占领了河湟地区。但是,这直接引发了吐蕃人(这时候吐蕃帝国已经分得乱七八糟,主要是各种部落)的强烈不满,然后跟西夏联起手来一起揍北宋。在这之前,吐蕃人可是一直跟宋朝合伙揍西夏的。宋朝的外交博弈,从来都是偷鸡不成蚀把米,甚至把自己的小命也给搭进去。

所以,连西域的影子都见不到,宋朝人也就别想着收复西域、羁縻西域和控制西域了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。