在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

经过三道关卡后,获得进士身份的考生们是不是都可以做官了?不一定,只有成绩差的可以去做官,优异者还要进入为期三年的学习和选拔。不过此时状元、榜眼和探花虽然没有实职,但有级别,

状元被授从六品,榜眼和探花正七品。

古代科举考试分为三级:乡试、会试和殿试,当然在乡试之前还有县试、府试和院试,这些相当于地方级别的基础教育和选拔,从乡试开始才算进入国家级的科举考试。

乡试:乡试在地方进行,一般在省城,三年一次,秋季进行,所以也称“秋闱”。被录取的考生统称“举人”,第一名称“解元”。举人就已经获得了出仕的资格,所以影视剧中称“举人老爷”。

不过举人真正要想做官其实不容易,候补的时间可能会长,甚至一辈子也补不上,即使补上了品级也很低,一般从最低的从九品开始,这辈子能熬到七品就算很了不起了,能到六品、五品的堪称孤品。

不过也有例外,比如海瑞,他以举人身份做到了正二品的右都御史,死后还被追谥为从一品的太子太保。

会试:会试在京城进行,也是三年一次,时间为乡试的次年春季,所以也称“春闱”。被录取的考生统称“贡士”,第一名叫“会元”。

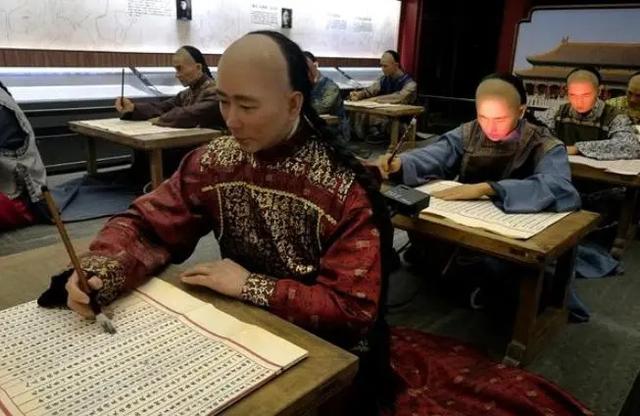

殿试:殿试比较特殊,它也称“御试”,即由皇帝亲自主持的考核选拔,地点就设在皇宫大殿,所以参加殿试的考生通常骄傲地自称是“天子门生”。

殿试跟乡试、会试的淘汰制选拔不一样,它只是“排位赛”。所有贡士都有资格参加殿试,从殿试场走出来身份就成了进士,一个也不淘汰,按名次分一、二、三榜,一榜三人,即前三名的状元、榜眼和探花,由皇帝御笔钦定。

进士出仕的起点羡慕死举人,一般从七品开始。不过,获得进士身份后,只有“差等生”才有资格直接出仕,一般会到六部出任主事、御史,也有出任地方官的。

一榜和二、三榜的“优等生”干什么呢?留在翰林院,授“庶吉士”身份。请注意,庶吉士仅仅是个身份,而不是官职。庶吉士要干嘛呢?继续学习深造,三年后参加人生中的最后一次考试——朝考。

朝考:朝考跟乡试、会试、殿试的性质又不一样,首先朝考是淘汰制,被淘汰的出仕做官,通过考核“留馆”,被正式称为“翰林庶吉士”。

翰林庶吉士依然只是个身份,不过这个身份太牛了,因为如果你要是想达到人生的巅峰——拜相,翰林庶吉士身份就是入场券,所以它也被称为“储相”。

所以千万别小看这个不起眼的朝考!

那么,庶吉士们在做官之前有没有什么差异呢?状元不能就被皇帝“点”一下,什么待遇都没有吧?

当然会有,首先一榜的状元、榜眼和探花,和二、三榜的优等生进门待遇就不同,状元以翰林修撰,榜样和探花以翰林编修的身份入馆。这两个身份是有品级的,修撰是从六品,编修是正七品。因此他们虽然无职,但享受了相应级别官员的待遇。

其次,状元、榜眼和探花一般只参加深造学习,不参加朝考,或者说朝考不影响他们成为正式的翰林庶吉士,属于“保送生”。

翰林庶吉士的仕途跟普通的进士看起来差异不大,或前往六部从低阶的主事、御史干起,或继续编撰国史,或出任皇帝、太子的侍读、讲学,但他们升迁的速度是有火箭加持的。

说几个历史上著名的翰林庶吉士。

小神童张居正:15岁通过乡试中举,22岁授庶吉士,39岁以国子监司业身份出任(明穆宗)朱载坖的侍读,42岁任吏部左侍郎兼东阁大学士,并入阁拜相,47岁出任首辅宰相。

“准圣人”曾国藩:22岁中举,27岁以三甲名次入翰林院,通过朝考后授翰林庶吉士。

近代教育家蔡元培:21岁中举,22岁通过会试,但却主动放弃了当年的殿试,理由是自己的字写得不够好,申请参加下一届殿试。三年后的殿试考试中,蔡元培以二甲第34名的成绩被授予庶吉士,27岁通过朝考任翰林编修,并开始接受西式教育。

综上所说,表面上状元与普通的进士区别不大,起点的品级仅仅高半格,但他在登顶珠峰时被“加持”了,这才是人生最重要的支点。

在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

古人云,金榜题名时、久旱逢甘霖,他乡遇故知、洞房花烛夜是人生的四大幸事,而中状元则是金榜上的最好名次,是每个有志青年梦寐以求的事。

那么,考上状元之后,到底能被朝廷授予什么官职?

首先我们来说说状元之称的来历,状元是如何产生的?我们知道,元是第一的意思。

元这个字最早见于商代甲骨文及商代金文 ,它的古字形很像头部突出的侧立的人形,本义指的是人头。

而人头又在人体最高处,处于最重要位置,因此又引申表示首要、第一;比如元旦、元首、元帅。

因此,人们又在考试中取得的最佳名次中加一个元字。

比如,乡试第一称解元,会试第一称会元,殿试第一称状元。

中国历史上一共产生过多少状元?状元是科举制的产物,始于隋唐,终于清末。

一般来说殿试每三年举行一次,每次只能产生一名状元,一名榜眼(第二名),一名探花(第三名)。

理论上说,所有参加殿试通过的,都叫进士;因为殿试是皇帝亲自主持的,进士都被称为“天子门生”。

但是同是进士,称呼有所不同。

殿试分为三甲,考中前三的状元、榜眼和探花,称为一甲,学历为“及第进士”。

考试成绩名列二流的进士,称二甲进士,资历为“进士出身”。

考试名次位列最末的进士,称为“三甲”进士,可以获得“同进士出身”的学历。

在中国古代,没有技术学校,也没有什么大生意可做,科考是男人们获得成功的唯一途径。

而且古代是官本位,只有当官才能得到不菲的收入,只有当官才能光宗耀祖。

而绝大多数人不能世袭,只有通过科考才能当官,所以才有了那句话“万般皆下品,唯有读书高。”

因此,无数男儿哪怕悬梁刺股、卧薪尝胆,经历十年寒窗,也要考取功名。

尽管如此,还有很多男人不能如愿,苦读几十年,甚至到两鬓斑白,也没能金榜题名,始终名落孙山、抱憾终身。

因为古代的科考实在是太难了,录取率低得难以想象,现在的高考根本无法与之相比。

1978年高考的录取率,在6%;而明代进士录取率只有4%,而且是三年考试一次,其实只有1.3%。

而且现在高考只要模拟考试和考试,过两关就可以了。

古代的科考要过六关,古代科举考试分为三级:乡试、会试和殿试,但是在乡试之前还有三级,即县试、府试和院试。

这些相当于地方级别的基础教育选拔考试,从乡试开始才算真正进入国家级的科举考试。

乡试,顾名思义是在地方进行,大多在省城,也是每三年一次,而且是秋季进行,所以也称“秋闱”。被录取的考生统称“举人”,第一名称“解元”。举人就已经获得了出仕的资格,等于一只脚迈进了官场;所以范进中举之后被人恭敬地称为“举人老爷”。

不过举人也不能一下子就当官,需要等待机会,即我们现在说的候补。

短的等个一年半载,长的会等三年五年,运气不好的等待时间会更长。

即使补上了品级也不高,大多是八九品,在县里当教谕(教委主任),大多数人能熬到七品,只有个别运气好的能到六品、五品。

不过也有例外,比如明朝的清官、嘉靖二十八年(1549年)的举人海瑞,做到了正二品的右都御史,死后还被追谥为从一品的太子太保。

清代道光二十四年(1844年)的举人洪汝奎,因为傍上了曾国藩,官至两淮盐运使。

中举之后如果想早点当官,当大官,就要继续努力,通过会试。

会试也是三年一次,时间是在乡试的次年春季,所以也称“春闱”。

被录取的考生统称“贡士”,取得参加殿试的资格。

殿试也叫“御试”,即由当朝最高统治者亲自主持的考核选拔,之所以叫殿试,是因为考试地点就在皇宫大殿。

只有参加殿试的人,才有资格说自己是“天子门生”。

通过殿试场选拔就成为进士,全都具备当官资格。

进士按照成绩,分一、二、三榜,一榜三人,即前三名的状元、榜眼和探花,是由皇帝御笔钦定。

进士出仕的起点就是县长一级的,七品官,有的当知县,有的到中央直属机关六部工作,担任主事、御史,算是修成正果,让人羡慕不已。

但是只有进士中成绩较差的,才能当官,但是前景不广阔,大多只最能当个知府什么的;而成绩好的进士,如一榜和二、三榜的“优等生”则另有任用,前途无量,官能达到宰相。

一般来说,这些进士会被留在翰林院,授予“庶吉士”身份。

不过庶吉士可不是官职,只是个身份,或者说获得了三年后参加人生中的最后一次考试--朝考的资格。

朝考落榜后,也不必叹气,被淘汰后可以直接去当官。

而朝考靠过关的,也不等于达到终点,距离胜利还有一关散馆考试。

不过朝考过关后,就得到了翰林庶吉士身份,等于拿到了进入最高统治阶层的入场券,可以参加散馆考试。

这是人生最后一考,是向人生巅峰的最后冲刺。

这一次考试胜出,就达到了光辉顶点,进入国家上层。

比如晚清名臣曾国藩,就是在1840年(道光二十年),散馆考试中,名列二等十九名,授翰林院检讨,经过奋斗成为礼部侍郎。

翰林院是国家人才储备库,类似皇帝智囊团,负责为皇帝拟定诏书,参与国家决策。

明朝中期之后,非翰林不入内阁,明朝二百七十六年,入阁者一百七十余人,十之八九出自翰林院,明朝名相杨士奇、徐阶、张居正都是从进士、庶吉士一路走过,再经过翰林院出人头地的。

通过进士出人头地的过程,不难看出成功之路有多么艰难。

而成为状元,则是进士中的幸运儿。

在中国科举史上,曾经涌现了数以百万计的举人和十多万名进士;而作为古代知识精英群体巅峰的“状元”郎,则是寥若晨星、屈指可数。

据考证,从唐高祖武德五年(622年)的第一位科举状元孙伏伽诞生开始,到清光绪三十年(1904年)最后一位状元刘春霖截止,1283年间,一共进行了745次科考,共产生了592名状元(一说504人),加上其他昙花一现政权选考的状元,中国历史上总计可考的文武状元为777人。

成为状元之后,根本不用参加朝考和散馆考试,直接就可以当官,分配到翰林院工作。

考取状元之后直接被授从六品,榜眼和探花则是正七品官职。

不过状元成为六品官,不用到地方上当官,而是

直接到翰林院上班,成为翰林修撰。

而榜眼和探花以翰林编修的身份入馆。

修撰是从六品,编修是正七品。

而非前三名的进士,如李鸿章,则要再奋战三年,获得庶吉士资格,通过散馆考试到翰林院上班,担任翰林院编修。

虽然说状元、榜眼和探花有时候也参加深造学习,但是他们不必参加朝考,或者说之后的学习成绩如何,不影响他们仕途。

在翰林院工作的人,即使不能像张居正、曾国藩、李鸿章那样成为国家重臣,但也是非常荣耀的一件事。

比如翰林院修撰和编修的具体职责,就是参与史书的编纂,即大家所说的“史官”。

他们有的编纂当朝史,有的则是编纂前朝历史。

比如配享太庙的清代三朝元老张廷玉,也是进士中的庶吉士,参与了明史的编写,当了16年的翰林院修撰。

由此可见,能获得编写历史这份殊荣的人寥寥无几,对整个家族来说,这是极大的荣耀,足以写入家谱、刻上墓碑,永垂不朽。

那些曾经做过史官的,临死之前也不忘交代后人,将这段特殊的履历刻在墓碑上。

总而言之,能在众多进士中脱颖而出成为状元,跟现在的高考状元有得一比,确实是学子中的佼佼者,人生的最大赢家。

不过也许是考试太顺利的缘故,中国历史上状元成为名人的不多,七百多位状元,政治上有建树,能青史留名的少之又少。

整个唐朝,除了武状元郭子仪,文科状元只有一个王维当过宰相,比较有名。

宋朝有名气的状元政治家也不多,似乎只有南宋名臣民族英雄文天祥能青史留名。

明朝出了90个状元,其中政坛较有名气的,也只有一个申时行,而且还是在进士出身的张居正栽培下,当过内阁首辅。

整个清朝,政坛上有名的状元也很难找到,也只有翰林院修撰张謇小有名气,做过江苏两淮盐总理,但表现平庸。

如果他不是在民国时期反对过袁世凯跟日本人签订的21条和主张实业救国,张謇这个状元在历史上也默默无闻。

而历史上进士出身政坛明星则不胜枚举,让状元们相形见绌。

真是应了那句话,越经历坎坷,越能磨炼人;人生太顺利的话,很难成大器。

即便如此,能成为状元郎的也都是人尖,足以让我等平头百姓羡煞。

在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

状元是鼎甲之首,又称某科一甲第一名进士及第。明清时代,对一甲的三名进士授官,有特别的优待。

(请注意,只有一甲三名进士才可称“进士及第”,二甲则只能称“进士出身”,三甲就只能称“同进士出身”了。在名义上的差别非常大)

一般来说,二甲、三甲进士在殿试结束唱名放榜后,还要进行一次考试,成绩优秀的一部分人,被选为庶吉士,到翰林院读书,散馆之后会有好的分配。而其他大多数进士,不是直接授官,而是先分到各部院衙门去实习,称为“观政进士”。实习结束,才正式分配工作,多到六部任职(主要是担任主事,称为“部属”),或到地方上任知县、府州佐贰等官。

总的来说,对进士来说,最好的分配,就是去有“清贵”之称的翰林院。翰林官是“清流”,部属及州县地方官则是“俗流”。

能够分到翰林院的,都是考试成绩最好的那少部分人。其他进士需要通过再次考试才能获得进入翰林院做词臣和史官的资格,唯独一甲进士及第的三个人:状元、榜眼、探花,殿试一放榜,就直接进入翰林院:状元授翰林院修撰(从六品),榜眼、探花授编修(正七品)。修撰和编修能够参与国家的修史活动,故又称“史官”,这是极大的荣耀,足以写入墓碑的,一些做过史官的大官僚,往往在墓志铭书衔时,要特别注明,他修过史,做过翰林官!

(古代人做了状元,不单是家族的大福,更是一乡、一县、一府,甚至是一省之荣!)

一步踏入翰林院,为状元们未来仕途的发展打下了极好的基础。在古代的官僚制度下,九品十八级,品级森列,但官位好不好,不能光看品级。比如修撰的品级并不高,只是从六品,而到地方上做官的进士们,开张也是正七品(知县),看起来只比修撰低一级。然而这一级便是天壤之别。由于明代有“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”的惯例,入阁做相几乎为翰林官员所垄断,状元的功名兼修撰的出身,决定了他们能以很短的时间擢升到侍郎一级,而且全在京城做官,不会外放(清代略有不同,翰林外放到地方锻炼的机会多了,比如张之洞和他堂兄张之万,一个是探花,一个是状元,都做过翰林,后来都成为地方督抚大员),而知县在地方上升迁就比较慢,两者的差距渐渐拉大。

如果运气好的话,状元出身的修撰,只需要十五到二十年便能做到六卿(尚书)或卿贰(侍郎),甚至入阁辅政做相。这在循例迁转的古代官僚体制下,是非常快的了。

可惜啦,现在没科举考试了,不然,我也要立一下大志的,嘿嘿!

在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

会试(每三年在京都的考试),中举的贡生(地方儒学生员”秀才“升入京师国字监就读的称贡生,意思是贡献给皇帝),在太和殿举行进士考试,去的第一名的考生,由皇帝钦定”状元“二、三名为”榜眼“、”探花“。

这前三名合称”一甲进士“,可以得到皇帝赐的”进士及第“;”二甲进士“可赐”进士出身“;“三甲进士”可赐“同进士出身”的头衔。但只有“一甲进士”在金殿唱名后,立即按规定封授官职。

“状元”的职名叫作“翰林院修撰”,从六品官,“榜眼”、“探花”二人则被封授为“翰林院编修”,正七品官职,是地地道道的“芝麻官”。编修-修国史、实录、会要的官称。

科举考试以名列第一者为“元”,乡试第一称解元,会试第一称会元。殿试第一称状元。凡是习举业的读书人,不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,经过第一次童子试后都称为童生或儒童。

之后以童生身份参加第二次考试——院试,通过院试的童生都被称为“生员”,俗称“秀才”,算是有了“功名”,进入士大夫阶层;有免除差徭,见知县不跪、不能随便用刑等特权。

秀才分三等,成绩最好的称“廪生”,由公家按月发给粮食;其次称“增生”,不供给粮食,“廪生”和“增生”是有一定名额的;三是“附生”,即才入学的附学生员。

第三次考试叫乡试,只有获得秀才资格才可以参加,所有通过乡试的叫举人,被荐举之人。其中乡试里边的第一名叫解元,第二名称为亚元,第三、四、五名称为经魁,第六名称为亚魁。

第四次北京的考试叫会试,由有举人功名的人参加,通过会试的称为贡士,进贡给天子的士子。贡生里边的第一名叫会元;到皇帝那儿的考试叫殿试,通过殿试的叫进士,进士里边的第三名探花,第二名榜眼,第一名状元。

在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

在古代考上状元后开始担任多大的官,这个很难说,要具体问题具体分析,主要看当朝的皇帝钦点他做什么官,就是什么官。科举考试,是古代大多数读书人出官人仕的唯一途径,而科举考试中的状元,更是万众仰慕的佼佼者。自隋朝创立科考以来,历代状元有姓名可考者,一千多年间历代王朝共选拔了文状元654名,武状元185名。

这其中安徽省徽州府休宁县考上状元最多,共29人,号称中国的状元县。如今休宁县还有中国状元博物馆,我到黄山旅游后,下山特地去博物馆看了一下,那里的状元帽、考状元的试卷纸、皇帝钦定状元的圣旨等物品,都有所展示,从而进一步加深了对中国古代科举制度的了解。

状元是中国的特产,是中国科举制度诸多名词中最为炫耀的一个。我们从影视剧中看到书生高中状元,感觉他们立马就飞黄腾达,高高在上了,其实不然。实际上,状元的官职有规定,而且品位比人们想象中低得多。状元并不是官职,所以没有品位,当了状元只能说你拿到了一个可以当大官的资格证书。

至于当几品官那还要看皇帝怎样用人了,历史上的状元,有当7品县官的,也有进翰林院的,也有直接辅佐朝政的,也更有落魄的,都不一定。

在明清朝以前,状元官品非常低,明清两朝其官品有所提升。会试中举的贡士,在太和殿举行进士考试,头名由皇帝点定,即是状元,其次是榜眼和探花。

这头三名合称“一甲进士”,可以得到“进士出身”头衔。只有这“一甲进士”,在金殿唱名后立即按规定封授官职。状元的官名叫“翰林院修撰”,是个六品官,榜眼和探花二人,则封授为“翰林院编修”,正七品官,是地道的芝麻官儿。自古以来,民间就经常把驸马与状元这两个词联系起来,好像中了状元就可以做驸马。实际上中国历代有史可考的驸马状元,只有唐代状元郑颢一位做了驸马。

在古代考中状元刚开始一般能授予多大的官职?

这得看是在什么朝代,朝代不同,考中状元后的待遇和官职也不同。

首先需要明确的一点就是,不管是在哪个朝代,尽管考中了状元,也不可能马上就授予状元实权,让他去处理政务的。

这就好比,大学生刚刚毕业,即使是找到工作,也是实习得多,都需要进行历练之后方才安排其正式开始工作。

而这种原则,放在古代状元身上也同样适用,只不过朝代不同,对状元“实习期”的安置也有所不同。

咱们按照朝代顺序,一个一个来说。

众所周知,科举真正成型于隋朝,但隋朝很快便被唐朝取代,所以,科举真正意义上的建立和发展是在唐朝。

所以,我们就从唐朝说起。

唐朝的科举制,首次开科是在武德四年(公元621年),即唐高祖李渊建立唐朝后的第四个年头,当时李渊颁布诏书,诏书中有言“大唐贡士之法,多循隋制 ”。

这意思就是说,大唐的科举,是建立在隋朝的制度上演化而来的,自此,唐代科举史多姿多彩的画卷便就此拉开。

大体来说,唐朝的科举一共分为两大科,分别是常科和制科。

常科即每年定期举行的考试,考试的科目,则通常为秀才、明经、进士、明法、明书 、明算这六个科目。

而制科,简单理解就是,由皇帝下诏临时举行的考试。

不管是常科也好,还是制科也罢,其核心宗旨其实都是为了给国家选拔人才,而这就相比之前历朝历代的人才选拔方式,有了巨大的进步。

但随着唐朝政治局势的不断变化,科举也随之变味,到了唐朝中后期,科举逐渐演变成世族门阀维持自己门第的手段。

说白了,就是世家子弟们依靠家中权势通过走后门等特殊方式,来求取到他们想要的科举名次。

比如在唐德宗时期,时任宰相李实便某次就开出一·张20人的单子,要求主考官必须按照这个名单录取。

而这样造成的结果,就是一些豪门权贵的不学无术的子弟轻易就获得状元、进士等名次。

并且,由于这些所谓的状元和进士等均是出身于世家,所以,在他们拿到名次后,很快就会借助家族权势出任官职,甚至还有直接在六部核心岗位上任职的。

所以,唐朝的科举其实并没有什么借鉴意义,毕竟在士族的垄断之下,那些所谓的状元郎会被授予什么官职完全是士族门阀说了算。

而到了宋朝建立后,科举考试才算是得到了整顿肃清。

从严格意义上来讲,宋朝是古代封建王朝中,第一个在全国范围内推行科举取士的王朝,并且像科举中的三级考试制度(州试、省试以及殿试),另外还包括皇帝对高中的士子赐宴等惯例,也都是从宋朝流传下来的。

换句话说,宋朝的科举制度,不仅开创了古代历史上的先河,也为后世王朝提供了模板。

而宋朝科举的主要考试科目,虽说也经历的不少变动,但核心的四大项,即诗赋、经义、论、策却始终没变。

也正是由于宋朝科举的一心求才宗旨,加上宋朝的皇帝对于人才的求贤若渴,因此,在宋朝历史上,不少我们熟悉的牛人,都曾经是科举榜上的成员之一。

这里面,有苏轼、苏辙,还有曾巩、张载等,尤其是在宋仁宗在位期间,无数才俊通过科举被国家发现,从而进入了国家的人才储备库。

关于宋仁宗和苏辙在殿试时发生的事,还有个流传至今的典故。

仁宗嘉佑六年(公元1061年),二十三岁的苏辙一路过关斩将,顺利进入殿试,在大殿上,宋仁宗连问十余条策论,而苏辙年少轻狂,洋洋洒洒对策七千字,矛头直指宋仁宗。

“陛下自近岁以来,宫中贵姬至千数,歌舞饮酒,欢乐失节,且赋税烦重百姓日以贫困,衣不盖体,皆是陛下未得以财结民也,此之乃不仁,谁当任其咎?”---苏辙

这番话,可谓是将宋仁宗批得体无完肤,当时就有人提议,说苏辙“言语狂诞”,理应除去功名后治罪,但宋仁宗却极力回护了苏辙。

“朕设制科,本求敢言之士,辙敢如此极言,特与功名,仍令编录。”---宋仁宗

事后,宋仁宗不仅没有治苏辙的罪,更没有除去他的功名,反而仍授予其秘书省校书郎这个职务。

也正是宋朝这种对待科举的端正态度,以及对待人才的包容,使得当时真正做到了史书上所说的“野无遗贤”。

而说回正题,如果在宋朝,有人高中状元后,会被授予多大官职呢?

一般来说,宋代科举中的状元,首次被授予的官职叫做“京官”,当然,这个京官不是真的在京城里做官,而是一种品阶。

这种品阶的好处就在于,在某个官位出现空缺的时候,有“京官”头衔的人可以自动替补,而不是像比“京官”低一级的“选人”那样,需要找到某个大官进行保举后才能出任。

简单来说,就是我们现代公司里面的准正式员工,只要有岗位空缺,就可以直接补上,而那些没有考中状元,但成绩也不差的士子,就会成为“选人”,类似于试用期员工,他们转正与否,除了看自身表现之外,还需要得到部门经理、总监的同意后方能转正。

说白了,在宋朝高中状元,虽说不能马上当大官,但也算是踏上了升职的快车道,只要不犯错,那么将来出阁拜相都是早晚的事情。

说完宋朝,我们再来说说明朝是如何安置状元郎的(元代很少开科举,所以直接略过)。

明朝科举,首次开科是在洪武三年(公元1370年),明太祖朱元璋在当年下诏实行扩招,并且,在洪武十七年,朱元璋又规定,自此之后每三年举行一次科考,这规定成了定例,一直延续到清末。

同样,明代科举大部分体系沿袭的正是宋制,初级叫做院试,即州县范围内的考试,考试成绩分为六等,其中考中最高等的人称之为秀才。

并且,只有考中第一、二等的人,才有资格进行更高级别的考试,也就是乡试。

所谓乡试,说白了就是省里组织的考试,乡试每三年举行一次,由于一般都在八月举行,所以也称之为“秋闱”。

而通过乡试的成绩优异者,便是我们熟悉的举人。

考中举人后,就可以继续更进一步参加会试,会试就属于是全国范围的内地考试了,届时全国各地的精英们将会聚首京城一决高下。

而最终,朝廷会通过成绩,在这些人中挑出三百个上下的精英出来,这些被挑出来的人,称之为“贡生”。

贡生之后,便是殿试,殿试的主考官就是皇帝,三百名考生将会在大殿上接受皇帝本人的各种策问,而皇帝则会根据考生的表现,给出不一样的成绩。

而殿试的成绩划分则分为三甲,一甲为最高,分别是状元、榜眼和探花,二甲则叫做赐进士出身,三甲叫赐同进士出身。

那么,殿试中成功夺得状元头衔的人,会授予什么官职呢?

一般来说,能获得状元头衔的,学问自然不会低,但由于需要历练,所以,通常都会被分配至翰林院,授予修撰一职(品阶为从六品),当时对这些人还有个称号,叫做“储才”。

众所周知,明代的翰林院其实就相当于皇帝的秘书处,而从状元这个“储才”的称号上也能看出,状元去翰林院就等同于进了国家人才储备库,让他在那里熟悉国家的体系以及一些事务。

而状元在这里需要做的工作,基本上就是“旁观朝政”,等到熟悉到一定程度后,就会逐渐进入官员体系,最终靠着熬资历,说不定也会混进内阁。

也就是说,明代的状元,在考中后一般都会进入翰林院,在这里担任从六品的修撰职务,成为皇帝的秘书之一,通过一定时间历练之后,再出任其他具有实权的官职。

而到了清代,对待状元的安置基本上和明代类似,只不过清代对于翰林院进行了些许改革。

什么改革呢?清朝的皇帝认为,明代翰林院系统过于封闭,这就导致在里面任职的人将来没有实政经验,所以,清朝虽设有翰林院,但大多数时候,会让翰林院的官员外出任职。

当然,这些人所担任的职务,并不是封疆大吏或者实权职务,一般都会被授予某个地方上的学政、侍郎等官职,然后等他们积累了一定的实务经验后,再从中挑选出能担任督抚、大学士的人才出来授予要职。

最后,再来说说古代状元的命运。

很多人都以为,只要考中了状元,那么飞黄腾达就指日可待,高官厚禄、香车美人自然也不在话下。

但实际的情况是,能做到这些的,也只不过是屈指可数,有不少状元,因为各种各样的原因得不到重用,最终郁郁而终。

远的不说,就说明朝,明朝的第一个状元,是洪武三年时的吴伯宗,他在大明朝第一次科举中一举夺魁,成为了明朝的第一个状元。

但他在后来,因为揭发胡惟庸遭到打击,连贬数级,等到胡惟庸被处死后再度启用,而没多久又因为亲戚犯事被株连,再一次被贬。

到了最后,朱元璋又起用了他,但因为一件小事,第三次被贬,最后在郁闷中离世。

还有,洪武二十四年的状元黄观,他是明朝第一个“连中三元”者(即乡试第一,会试第一,殿试第一),可以说是难得的人才,但却在靖难之役后,为建文帝殉难,并且也是因为这件事,被明成祖朱棣从状元榜上除名。

另外还有明朝另外一个“连中三元”者商辂,他在景泰帝朱祁钰在位时入了内阁,但明英宗朱祁镇复位后,直接将其贬为平民,后期虽说在成化帝朱见深在位时得以启用,但因为与太监汪直发生矛盾,最终愤而辞官,终老家乡。

类似的例子还有很多,总的来讲,明朝以及整个封建历史上虽说出了不少状元,但并不意味着他们都可以高官得坐、骏马得骑,这既要看自身的能力,同时也要看个人的造化,混得好能入阁拜相,混的不好,碌碌无为,甚至被贬为平民,或者是身死的也大有人在。

回到问题本身,在古代有了科举之后,考中状元郎并不意味着马上就可以当大官,按照历朝历代的总体原则,通常都会被授予一些秘书、修撰之类的实习候补岗位,然后让状元郎积累一定经验之后,再授予实权官职。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。