你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

“国有三不祥”的典故,记载于刘向的《说苑》:

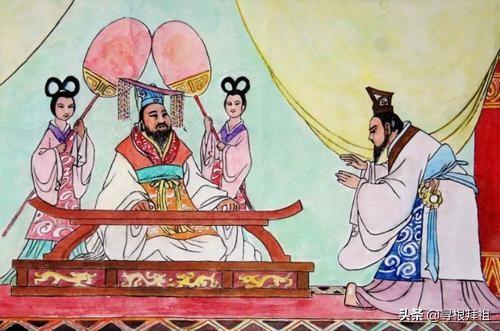

齐景公出猎,上山见虎,下泽见蛇。归,召晏子而问之曰:“今日寡人出猎,上山则见虎,下泽则见蛇,殆所谓不祥也?”晏子曰:“国有三不祥,是不与焉。夫有贤而不知,一不祥;知而不用,二不祥;用而不任,三不祥也。所谓不祥,乃若此者也。今上山见虎,虎之室也;下泽见蛇,蛇之穴也。如虎之室,如蛇之穴,而见之,曷为不祥也?”齐景公上山打猎,在山上看到一头虎,在山下看到一条蛇,神神叨叨的他一回到宫里,就召来晏婴请教:看到这两样东西,是不是不详的预兆?

晏婴说:国家有三种不详的预兆,其一是有贤才国君不知道他的存在;其二是直到贤才存在却不能使用他;其三是虽然启用了贤才却不能委之以大任,这才是真正的国家的三大不祥兆头。上山跑到老虎窝里,下山跑到蛇穴里,碰到它们不是很正常吗?有什么不详的?

“国有三不祥”典故的背景晏子论“不详”的典故不是出自史书,所以并未标注清除事件的发生时间。不过,从内容来看,这个故事应该发生在齐景公中晚期。

齐景公在位五十八年,是历史上少有的长寿君主。齐景公的执政,表现出前后截然不同的风格,他一面锐意进取,从谏如流,一面又贪图享乐,沉迷于酒色之乐。前期进取是主流,后期享乐是主流。这个故事很可能就是齐景公晚年,醉心于声色犬马的生活写照。

人老了,往往对生死格外关注。齐景公就是这样,有一次他对晏婴说:“呜呼!使古而无死,何如?”哎呀,要是人永远不死该多好啊。晏婴不客气地说,假如古人不死,坐在王座上就不是你,你此时恐怕要汗流浃背地忙活于田间地头,哪有时间考虑生死的事!

对生死关注过多,就不可避免地堕于迷信,有一次看到彗星划过,齐景公神经质起来:

日暮,公西面望睹彗星,召伯常骞,使禳去之。晏子曰:“不可!此天教也。日月之气,风雨不时,彗星之出,天为民之乱见之,故诏之妖祥,以戒不敬。今君若设文而受谏,谒圣贤人,虽不去彗,星将自亡。今君嗜酒而并于乐,政不饰而宽于小人,近谗好优,恶文而疏圣贤人,何暇在彗!茀又将见矣。”齐景公召来伯常骞,让他做一篇祭祷文来消除这个灾难。晏婴认为不可以这样,他说,彗星是天象,即便你祭祷,如果继续亲近小人,安于享乐,灾难还是避免不了。

狩猎过程中,跑到深山老林,碰到老虎,跑到沼泽地带碰到蛇,生态环境好啊,偏偏齐景公满脑子的迷信,神经过敏了,认为这不是好兆头。

一个国君,把自己的个人生死安危,神经质到这种程度,请问他还有多少心思在治国?

晏婴的思想和进谏技巧晏婴是伟大的思想家、政治家,他既有儒家的“仁义”思想,又有道家淡薄的生死观。晏婴主张,人应该不“患死”,更不应该“忧死”,作为政治家,他更关注的是国政。

齐景公认为的“不详”,不光荒谬,本质上更是自私,忘掉了作为国君的本份,这是国家的“不详”。

晏婴的口才极好,是个有名的善谏之臣,他往往通过比喻的方式,讲故事迂回曲折地将一个大道理,委婉地表现出来。

比如这次的论“不详”,晏婴没有简单地批评齐景公迷信,更没有指责齐景公的自私和失位,而是委婉地告诉齐景公,人有“不详”,国家也有“不详”,对于一名国君来说,国家的“不详”才是你该关注的东西。

齐景公晚年,确实也面临着奸佞之徒活跃于朝堂的现实。自古以来,但凡年轻时候大有作为之君,往往逃不脱年老时的自负与昏庸,汉武帝如此,李世民如此,唐玄宗亦如此。

作为齐国最重要的大臣,晏婴用尽全力,拼命抵挡着齐国战车滑向堕落的深渊。

你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

民风,民怨,民怒之中可见一国之不祥,不必去虎穴,也没必要去沼泽。市井,市俗走走,看看,听听便知晓了!

你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

″国有三不祥″这个典故来自晏子春秋,并被刘向入选所编《说苑》,讲述的是晏子劝谏齐景公要使用人才的故事,原文如下:

齐景公出猎,上山见虎,下泽见蛇。归,召晏子而问之曰:“今日寡人出猎,上山则见虎,下泽则见蛇,殆所谓不祥也?”晏子曰:“国有三不祥,是不与焉。夫有贤而不知,一不祥;知而不用,二不祥;用而不任,三不祥也。所谓不祥,乃若此者也。今上山见虎,虎之室也;下泽见蛇,蛇之穴也。如虎之室,如蛇之穴,而见之,曷为不祥也?”

这段文章很短,意思也很明白,说的是齐景公进山打猎时,不仅在山上看到了老虎,还在沼泽地见到了蛇,觉得很不吉利,返回后就问晏子:看见老虎和蛇是不是不吉祥?

晏子回答说:对一个国家而言,只有三件事不祥,但看见老虎和蛇并不在其中。三不祥为:国家有贤才而不知不祥;虽知道有贤才却不任用不祥;任用贤才但不信任不祥。山林本是老虎的家,沼泽地也是蛇的巢穴,在那里见到老虎和蛇怎么能说不祥呢?

这个故事之所以流传到今,其实并不在故事性而在其深刻性,可以说是对古往今来兴衰成败经验教训的总结和预见。就拿当时的齐国而言,齐桓公时专任管仲而国霸,管仲死后任用小人刁竖、易牙而国乱且桓公不得善终。唐玄宗最初任用姚崇、宋璟等贤臣为相,形成了开元盛世的大好局面。而到了玄宗晚年,使用李林甫、杨国忠等小人,最终导致了安史之乱。

历朝历代都是这样,国家鼎盛时期方方面面的人才很多,而且各类人才都各得其用各显其能各保一方。而到衰败之世,皇帝自小生于妇人之手,长于深宫之内,天天被宦官小人所围,他根本不知道什么人是贤才,更不懂得治国理政,而被那些陪他玩大的宦官玩得团团转,不亡国才怪。唐朝晚期这样的教训就十分深刻。曾国藩虽镇压并消灭了太平天国,但明知昏庸居上,清朝气数已尽,但也无能为力,只能小心翼翼严防惹祸上身以致败家。

其实并非国家兴旺时就有人才,国家衰败时就缺人才,而确实是由于三不祥导致了人才的逆淘汰,使正人君子和治国理政贤才被一再排挤,而玩弄权术以谋私利的奸人却长期欺上瞒下固宠专权,政治生态乌烟瘴气,直到人亡政息。

解决这一问题,最重要的还是要建立一套严格而完备的人才选拔任用制度,使各类人才得到及时发现培养,得到合理任用和锻炼成长,得到施展才华的平台和环境,使人才自身的成长和国家发展目标一致。真正营造一种君子道长小人道消的客观公正诚信政治局面,那么三不祥的问题就会得到解决,周期率的问题就会得到解决,兴勃亡忽的问题就会得到解决。

你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

三不祥,文中只谈其一:糟蹋人才。第二不祥:腐化奢糜。第三不祥:不重教化。

你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

“国有三不祥”这个故事其实是一篇小说,来自西汉刘向所写的《说苑》。虽然是一部小说作品,但里面的人物都是历史上真实的人物,比如故事里出现的齐景公和晏子,就是春秋时期的人。

齐景公是齐灵公的儿子,本来他是没有资格做齐国国君的,但因为他的哥哥齐庄公发生了意外,私通下属之妻,还拿着下属家里的帽子到处去炫耀,结果被下属杀了。齐景公因为哥哥出了意外,因此而做上了齐国的国君。

齐景公做了国君后并不像他哥哥这样荒唐,他虽然也贪图玩乐,但也会重用忠臣,比如晏子就是他非常信任的人之一。

晏子就是晏婴,在影视作品《钟无艳》和评书作品《丑娘娘》里都有这个人物,但文艺作品里把他与齐宣王放在一起来讲,这是没有历史依据的。晏婴辅佐了齐国三代君主,分别是齐灵公、齐庄公和齐景公,齐宣王在历史上出现得更早一些,那时候晏婴还没出生呢。

“国有三不祥”故事这个故事说的是齐景公出去打猎,上山遇到了老虎、下山在沼泽地里遇到了蛇,于是他的心里非常不爽!打猎回来把晏婴叫到跟前问:“我今天出去打猎,上山遇虎,下泽遇蛇,这是不祥之兆吗?”

晏婴解释说:“国家有三不祥,但你今天这事还真不在其中。这三不祥分别是,有贤才却不知道,此为一不祥;知道了却不任用,此为二不祥;任用了却不信任,此为三不祥。你上山见虎,下泽见蛇,这有什么不祥呢?那里本来就是他们的家啊!”

从故事的表面来看,这是一场“唯心主义”和“唯物主义”的辩论,齐景公遇到猛兽毒蛇心里害怕,担心会有不好的事情发生;晏婴则劝说他要破除迷信,别自己吓唬自己。但继续想,晏婴是否答非所问了呢?

齐景公打猎遇到虎蛇,其实他担心的是自己的安危,他口中所说的不祥是出于对自己的想法。晏婴对答的却是国家的安危,希望君王可以广招贤才,重用有才能之人。这看似牛头不对马嘴的对话,正是体现了晏婴的高明之处!

晏婴向齐景公提出“国有三不祥”,不仅是解答齐景公心中的疑虑,更重要的是要告诫他:你不要整天只顾着玩乐,还跑到老虎和毒蛇的家里去,回来又觉得害怕了?你还要把精力放在治理国家上,想想怎样去发掘人才,留住人才,重用人才!

结束语“国有三不祥”的故事虽然是西汉作者写的,但历史上的齐景公也确实是这样的君王,他重用贤才,也会听取忠臣的意见,同时他又贪图享乐,身边也有一群为他寻找乐子的大臣。

齐景公在位58年,虽然没有重现齐桓公时期的霸业,但齐国的整体情况还算稳定,也没有发生过大规模的战争,齐国的百姓也能够在这春秋乱世中暂得安稳生活。

你能谈谈对典故“国有三不详”的理解吗?

不知有贤能,是耳目闭塞,不思招贤纳士,使国家强盛;知有贤能而不用,是三观不同,心胸狭隘;用贤能但不重用,则是偏听偏信,所谓的用,只是流于形式。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。