若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

用什么思想治国不能生搬硬套,要视历史环境而定。假如秦始皇以黄老之术治国,很显然就是东施效颦,贻笑大方。文景二朝以黄老治国有其可行的历史条件,秦朝统一后却不具备这种条件。

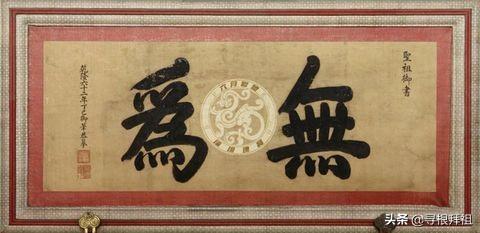

黄老治国的核心思想及条件黄老思想是道家思想的一个分支,其核心思想就是“清静无为”、“与民休息”。落实到具体治国之策上,主要体现在“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”,强调“恭俭朴素”,“贵柔守雌”,“刑德相辅”。

用大白话解释就是,不要折腾老百姓,让百姓按照天时作息,不搞政治运动,不搞行政干预,少收税,多行德政,提倡艰苦朴素,政府要低调,减少存在感。

这种思想抓住了社会运行的基本规律,认为不需要行政干预,规律会自然产生调节功能。比如,土地荒了,有人会去种,人口少了,老百姓自己愿意生。前提条件就是政府不能今天一个政策,明天一个法令,搞得人无所适从。也不能凭空给老百姓头上放一堆婆婆,搞得人老百姓今天犯错,明天犯罪的。

可见,黄老治国其实就是道家思想的继承,按照大自然的“天道”生活,按照自然规律实现“无为而治”。

如果在任何条件下,这种理念都有效的话,那国家治理岂不是真的可以“垂拱而治”了嘛,可惜的是,黄老治国也是有条件的,不是万能钥匙。

比如,黄老治国在“小国寡民”时代比较容易实现,在一个庞大的社会结构下就很难,尤其像我们今天的环境,人口基数庞大,社会关系结构复杂,没有严密的规则体系,必然是天下大乱。

再比如,黄老治国对一个恢复期的社会作用比较明显,对一个高度发达的社会,它就显得无能无力。

再比如,黄老治国对一个封闭的环境有效,但对一个大开放的环境,需要进行价值观整合的时代,它就显示出短板。

总之,黄老治国的有效性,取决于环境的约束条件,不能生搬硬套。

汉初黄老治国成功的原因西汉自立国之初,到汉武帝之前,一直推崇黄老治国,文景之治的成果,与汉初六十年的政策不无关系。

西汉立国之初,社会刚刚经历了一次大的政治动荡,全国人口下降了一大半,土地荒芜,民生凋敝。那时候,皇帝的马车都凑不齐四匹一样毛色的马,甚至只能做牛车。这种条件,我们就不难理解,为何面对匈奴人的挑衅,汉帝国一忍再忍,没实力跟人家打呐!

在总结秦朝灭亡的原因,探讨本朝治国之路时,陆贾就提出:“事逾烦,天下逾乱;法逾滋,而奸逾炽。”最好的办法就是“无为而治”。

举个简单的例子,比如开发荒芜田地,只需要告诉老百姓,你去种吧,三年内不会收税,甚至都不用你说,自然会有人去种。农业社会,只要土地能长庄稼,发展不成问题。但反过来说,政府对老百姓说:这土地原来是有主的,你不能随便动,为了避免纠纷,你要等官府出台相关土地政策,再进行土地丈量,再静等配套政策。这一干预,黄花菜都凉了。

官府不干预,饥饿的老百姓不会傻到放着荒地不去种,你一干预反而人家不敢种了!这就是陆贾所言,事情搞得越复杂,天下越乱,法律搞得越完善,作奸犯科的事越多。

汉初的环境起点很低,人口稀少,土地广袤;同时秦朝的利益集团被涤荡一空,不需要制定利益分配规则;人民思想淳朴,目标单纯;国家机器力量有限,不适合“精细化管理”。这些客观情形,都是黄老治国的先决条件。

秦朝统一后的环境适合黄老吗秦王朝统一天下,是绝对不能采用黄老治国的,原因有如下几点:

其一、复杂的社会矛盾,不是黄老思想能够解决得了的

秦朝统一天下后,最大的社会矛盾在于秦国与六国之间的矛盾。

首先政治上六国贵族,对失国并不甘心,企图复国的斗争一直没有停止。比如张良,一介文官,还不是王室子弟,就搞了个博浪沙暗杀事件。再比如项氏家族,一直蠢蠢欲动,为复楚做准备。这些政治矛盾,黄老思想能解决吗?秦始皇想无为,人家六国之人可不会无为。

再者,秦国的法制模式,与六国不一样,如果无为而治,秦法与六国之法当作如何选择,百姓如何适从?国家的公平公正何在?

面对这些激烈的矛盾冲突,必须“有为”,无为就坐视矛盾激化。

其二、秦朝强大的根基是法家思想,与黄老思想不兼容

秦国之所以能够强大到可以兼并六国,原因就在于商鞅变法的成果,而秦法与黄老思想是完全对立的两条路。

如果执行黄老思想,就意味着要对原有的秦法彻底推翻。推翻自己的法律,就等于革自己的命,强大的秦国凭什么对自己动刀?生存的优势都不存在了,秦何以自立?

其三、从秦国到秦朝,国家的起点太高,黄老思想不适合

前面讲过,黄老思想更适合起点比较低的环境,秦朝不是这样,统一六国之时,正是秦王朝最强盛的时候,这种环境下,也是社会矛盾比较突出,文化思想最为活跃,经济活动最为频繁的时候。

毫无疑问,这种条件下,需要的是强化政府的领导力,必须通过政府干预,化解秦与六国之间的矛盾,协调经济生活中的不畅环节,引导文化差异的融合,绝不能无为。

黄老思想的某些精髓可以借鉴,而不是“全盘黄老”一种思想之所以有生命力,不在于它是一把万能钥匙,而是它可以在很多环境下,所表现出来的借鉴意义。

黄老治国思想虽不适合秦朝,但不代表它的某些理念不值得借鉴,比如黄老思想的刑德兼用思想。

不可否认,秦法有秦法的优势,但是过于严苛的法令,随着历史环境的变迁,必然会出现不适应的情况,实时变更才是与时俱进。

天下统一后,六国的基础相对薄弱,秦王朝完全可以借鉴德治思想,在不改变法制思想的前提条件,适当调整法律的尺度,德刑并用,对化解社会矛盾无疑可以起到缓释的作用。

秦朝的覆灭是典型的“成也萧何败也萧何”,他们过于迷信秦法,强调法律对国家治理的工具属性,忽视了社会关系中,德治的润滑剂作用,将整个社会当做一台冰冷僵硬的机器。无疑,这种过于刚性的治国手段,对社会矛盾的化解不但起不到作用,反而有助长之嫌。

总之,我们不能光看到汉初以黄老治国的成果,就把黄老思想当做一把万能钥匙,也不能因为秦朝的败亡,就把法家贬的一无是处。任何一种治国理念,都要相时而动,秦朝统一天下后,其实是不具备黄老治国条件的。

若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

“文景之治”的出现,是由于秦末农民起义和之后楚汉战争,导致了社会的动荡不稳定。汉文帝采取了轻徭役,薄赋税,减轻刑罚,与民生息的政策。并提倡节俭,反对浪费,减少支出,减轻人民负担等方法,来促使社会的稳定。也就是说道家的“无为而治”。

秦始皇统一六国后,依然沿袭商鞅变法时的重赋税,严刑峻法,并修建重大工程,暴政使百姓民不聊生。

如果秦始皇也用道家的“无为而治”,像文景之治那样,轻徭役,薄赋税,也很难是秦朝长久。

因为秦朝的早亡,还有一个重要的原因,就是在意识文化上,还没有使几个国家尽快的统一融合。各个诸侯国的贵族势力依然庞大,这些国家的贵族后裔,由于他们以前在自己的国家享有剥削的特权,一下被秦始皇剥夺了,所以报仇复国的情绪一直蠢蠢欲动,或者时刻都有准备。

而早在汉高祖刘邦时期,早已消除了各国贵族后裔,所有的诸侯国全部是刘氏子弟,相对秦朝时期诸侯国遗留的贵族,要安定的多。

秦末的农民起义虽然声势浩大,但主要还是各国贵族势力的参与与领导的,并最终消灭的秦朝。所以秦始皇用文景之治的岐黄之术,也延长不了秦朝的统治。

若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

先说答案,若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久。

回答这个问题我们需要认清一个问题,什么是黄老之术,黄老之术的核心目的是什么。黄老之术用《反经 适变》里的话来解释就是“不言之令,不视之见,圣人所以为师。此黄老之术也。”用现在词汇来描述就是发展完全的市场经济,让市场自己调节,政府不加干预。它的核心目的是休养生息,发展经济。但这些并无意味着中央王朝放下武器,景帝时期能有力的平定七国之乱就是一个很好地说明。也就是说黄老之术治国只是针对发展经济方面,这与政治和军事维护王朝的统一举措并不矛盾。

众所周知,秦亡于暴政。各种赋税徭役、严刑酷法直接破坏了劳动力的生产,最后才导致农民揭竿而起,在根基上动摇了秦王朝的统治。秦统一后,六国反叛势力已经是次要矛盾,以秦的实力完全可以镇压。假如秦王朝解决了民生问题,那么就会得到六国民众的拥护,谁还会跟着反叛呢?

其实我们可以对比一下刘邦做皇帝时全国格局势力要比秦始皇做皇帝时的情形发复杂的多。刘邦只是形式上的的统一,当初跟他一起攻打项羽的那些诸侯势力,都被分封了诸侯王,刘邦是无法控制这些地区的,也就是汉王朝初期底子打得不好。而秦始皇在经过一系列的征战后,废分封设郡县,这是一个实质上的统一,政策执行起来要顺畅很多,秦王朝王朝底子打得好。就连汉王朝那么差的底子在施行“黄老之术”后都能产生“文景之治”的盛况。更何况人和政通的秦王朝,我相信,如果秦始皇不是被“千古一帝”的荣誉冲昏头脑,而是首要发展经济,那么秦王朝将是一个长久的盛世王朝。他所期待的“万万世”也许是不可能,但王朝持续个几百年估计是不成问题的。

若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

秦始皇,是不会采用黄老之术的。

法家与道家存在渊源,黄老之术也与道家存在渊源。但是,法家治国与黄老之术,或者说法家之治与无为而治,在逻辑上是极端否定的关系。

所以,你不可能指望百年法家的秦战国能来个一百八十度大逆转,从积极求治转变成无为而治。

01.法家、黄老与老子之道的关系老子所贵道,虚无,因应变化于无为,故著书辞称微妙难识。庄子散道德,放论,要亦归之自然。申子卑卑,施之于名实。韩子引绳墨,切事情,明是非,其极惨礉少恩。皆原于道德之意,而老子深远矣。老子的《道德经》是写给帝王看的,绝不是写给老百姓看的。所以,老子思想是治国思想,不是什么修身养性之学。即便修身养性,其受体也是帝王,而不是平民百姓和士大夫。

在老子治国思想的基础上,庄子演义出了自然与逍遥,成了修心之法;申子演义出了名实,也就是驭臣、驭国之术;韩非子这个法家的集大成者,从中演义出了法,也就是治国以法,同时兼顾势术。

但是,在具体的实践上,法家讲求的是一种积极进取的态度。既然我掌握了真正的大道,这个大道就是法,那我就一断于法、以法治国。

黄老之术,也讲究“是非有分,以法断之;虚静谨听,以法为符”。但是,黄老之法与法家之法,是不同的概念。

法家之法,是圣人明君的立法,就是看得见、摸得着的法令条文。既然道就是法,法就是看得见、摸得着的法令条文,那么治国就要动起来,按照法令条文去积极进取。

黄老之法,却是“人皆用之,莫见其形”,所以是“可道而非恒道”的幽深自然。法不仅见不到、摸不着,而且成为不可名状、难以理解的自然法则。既然谁也看不见、既然谁也理解不了,那就要归于静,啥也别干、放任自流,也就流于自然。

简单说,源自于道的法家之法,不仅能理解而且能制定,具体就是法令条文,然后按照法令条文努力去干就行了,所以要动起来。源自于道的黄老之法,只能无限接近于道但不可能到达,所以只能顺其自然中揣摩和适应,所以要静下来。

02.秦帝国是行动派而黄老是无为派制定法令条文而积极行动的目的,就是要赢、就是要胜利。所以,按照法家思想打造的国家,就是一台超级动员的战争机器。而法家思想就是这台机器的设计原则。

战争机器一旦开动,就永不止息,因为支撑其动起来的底层逻辑和设计原则没变。

能制定法令条文但法令条文只是在接近道,所以要达到道或者继续接近道,就要学会适应自然。于是,统治者不能自以为是的叫嚣乎东西、隳突乎南北,而是要守静如处子,要无为,让社会自然发展而接近于终极的道。

一个是要统治者拼命地动起来,一个是要统治者抱残守缺地静下来,所以落实到具体的治国实践上,法家和黄老就是一对极端否定的逻辑关系。

所以,已经超强动员了上百年的秦战国,已经形成了一种惯性,甚至是一种传统。你不可能骤然之间让这台超强效率的战争机器停下来,然后安安静静地无为而治。这已经是一种历史的趋势,秦始皇即便再雄主,他也逆转不了。

所以,到最后,超强动员地统一天下,也就超强动员地崩溃了天下。不是秦帝国不想停下来,而是趋势已成,它停不下来。

在统一战争之后,秦帝国仍旧延续和贯彻秦战国的模式和作风,原因就在于此。北却匈奴、南伐百越,即便打遍了整个地理视界,法家主导的秦帝国仍然无法止息,直到彻底失控。

03.大秦帝国的最佳出路是什么逻辑上尽量别玩极端否定,但求否定足矣。所以,别指望秦帝国能静下来,只求他能动得慢一点儿就好。

而能降服这头战争机器的,只有两样东西,一个是宗教、一个是宗法。

宗教是一种信仰力量,能够驾驭这台机器,给它讲一个信仰的故事。但是,从三代以来的族群形态,就决定了中国是宗法主流而宗教辅之,甚至前期连宗教这个东西都没有。

为什么是宗法?

因为无论是道家、法家,还是其他百家,都是脱胎于宗法族群这个社会基础形态。所以,宗法的故事是最底层的逻辑,也能建构最牢固的秩序。

而能够担当宗法旗帜的,就是儒家。所以,折腾来、折腾去,到汉武帝时代,还是儒家的故事成为主流。而且这个主流,要么是在表层恣意汪洋、要么在底层暗流涌动。但是,无论传统中国如何演进,到最后都要讲儒家的故事、都要遵循宗法的秩序。

所以,儒家是大秦帝国的最佳选择。

秦始皇曾经向着这个方向去努力。他试图兼采齐鲁风华、收取楚地奔放、佐以燕赵豪迈,纳于法家大道。但是,法家这个大道,比之关东文采,太过简单。以齐鲁为主的儒家宗法,还在沉湎于三代而不能自拔。所以,秦始皇的努力失败了,于是继续施行彻底的法家,焚书坑儒、以吏为师。

若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

不能!

因为各个诸侯国的贵族势力依然庞大,这些国家的贵族后裔,由于他们以前的特权,被秦始皇剥夺了,所以要报仇复国。

而文景之治时期,六国贵族早己消亡。

如果秦始皇统一后休养生息、轻徭薄赋,给民众宽松的农业政策,让民众过的比六国时期还要好,再将六国贵族封到朝鲜、辽东、福建、两广、越南、贵州、云南、海南等地建国,那秦朝肯定会延续下去,最起码不会二世而亡!

若秦始皇统一后,用西汉文景之治的黄老之术治国,秦朝能长久吗?

秦始皇别说用文、景帝时期的无为而治的黄老之术了,就算是大力推行儒家治国之策,天下早就大乱,群雄纷起,造反多如牛毛。秦朝统一天下后,秦始皇唯一只有大力推行法家思想治国才能稳定局面。

首先黄老之术的本质是无为而治,遵循守道,各司其职,这样的政治理念在西汉的文、景帝时期非常的盛行,说白了就是皇帝忙皇帝的,大臣忙大臣的,百姓忙百姓的,大家都各自有各自的身份和责任,各做各的事情,天下自然太平。

如果要是秦始皇统一天下后,也采用这样的治国方略,那就死得很惨。秦国发动统一之战长达几十年,好不容易天下一统,创新性的废除分封诸侯制,改为郡县制,如果秦始皇采用黄老之术来治理国家,那简直是给天下诸侯一个绝好的翻身的机会。

秦国一统天下后,遇到的反抗并不少,连秦始皇都遭遇过刺杀,各国的贵族都在暗中积蓄力量打算造反复国,秦始皇死了没多久,六国诸侯几乎一夜之间全部都冒了出来,可以想象秦始皇时期,他们藏匿了多久。

如果是无为而治,那么这些各国诸侯的复国势力更是活动猖獗,说不定就把暗中行动变成了明面儿上的军事斗争,秦国的军队又得全国平叛,那还统一个啥呢。

既然黄老之术绝对不能用,是否可以采用已经大行其道的儒家治国呢,当时秦朝的朝中已经有了“儒、法”治国的争论了。以李斯为代表的法家更期望沿用商鞅变法的法家思想治国,而以太子扶苏,大将军蒙恬为首的太子派期望启用儒家思想为治国理念。

可以明确的说,秦始皇是法家治国的坚强支持者,也是法家治国的强力执行者,如果不是秦始皇极力推行法家治国,秦国是否能够统一天下都难说。

法家思想是当时战国末期最为先进的治国思想,特别是针对天下一统的发展局势来看,法家那种全国苛法,全民皆军,上下一致的思想非常的实用,法家思想自秦孝公开始一致到秦始皇时期经历了一百年时间的检验,实践证明了其思想的先进性和实用性。

当天下统一后,更是需要法家的这种是全国思想统一,执行力度强硬的治国理念进行天下一统成果保卫,彻底将各诸侯国的反抗势力和思想压制到最低程度。

那么法家理念治国是否可以一直延续下去呢,这也是非常危险的,在任何一个朝代,任何一个时代高压政治永远都会受到抵抗,在秦始皇刚刚统一的非常时期,需要这样的全国高压,却不能成为延续政治,总有一天高压会带来更大的反抗,秦始皇死后十多年的时间,秦国就灭亡了,这就是活生生的例子。虽然秦国的灭亡是由朝廷内部发生了重大的政权变革引起的,但是其法家治国理念也有莫大的关系。

秦国如果要长久发展下去,秦始皇时代使用法家治国,继承者必须启用儒家治国理念,继任者必须是成熟的政治家才能够稳定秦国政局的同时,由合理的进行法家、儒家思想切换,让民间的反抗势力化为无形,逐渐消亡诸侯六国贵族的复国思想和势力,而能够继承这个理念的人只能是太子扶苏。

如果太子扶苏上位,有蒙氏家族进行军中支持,笼络法家代表丞相李斯,完全有可能将秦国国祚延续下去。只是很可惜,秦始皇死后,丞相李斯为了个人私利,害怕儒家代表太子扶苏、蒙恬掌权后,不利于自己,冒然和赵高矫旨让胡亥继位,导致了秦国国政大乱,秦国迅速灭亡。

从根本来说,黄老之术不可能成为一个国家、朝代的治国方针,就连中国历史上最为著名的“文景之治”两朝大力推崇黄老之术,给西汉也带来了灾难性的后果,诸侯国坐大,最后导致了七国之乱,差点让西汉颠覆。

综上来看,秦国不但不能使用黄老之术,更是连法家都不能长期施行,每个时代有每个时代的特点,只有把握住时代的特点,才能采用合适、有效的治理理念。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。