“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

两晋名士周顗,字伯仁,官至尚书左仆射,晋元帝的近臣,权臣王导、王敦的好友。永昌元年,因为王敦兵变事件,周顗被王导误解。在王敦要诛杀周顗时,王导默认了。当发现真相后,王导大哭:“吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。幽冥之中,负此良友!”

周顗被误杀事件始末永昌元年,王导的族弟王敦以诛杀刘隗为名,从武昌起兵造反。王导闻讯大惊失色,连忙带领家族子弟二十余人,长跪于皇宫大殿门外,向晋元帝请罪。

这时候,尚书周顗入宫,从王导面前走过,王导像抓住了救命稻草:“伯仁,以百口累卿!”伯仁兄呐,我全家百余口人全靠你啦!周顗呢,头都不扭,看也不看王导一眼,就当没听见,昂首挺胸而过。

周顗入宫后,见到晋元帝,此时刘隗正在唆使晋元帝将王导灭族。周顗极力反对,说王导一向忠诚,断然不会参与王敦谋反。最终晋元帝被周顗说服,没有牵连王导一族。

事情谈完后,晋元帝不让周顗出宫,留他吃饭。周顗这个人一生最大的爱好就是喝酒,多次因为喝酒闹出笑话,也多次因为醉酒误事。最夸张的一个故事,说周顗有一次跟一位酒友斗酒,捧上来两石酒,俩人都喝得烂醉如泥。当周顗醒过来后才发现,他那个酒友不知道死了多久,两肋都已经腐烂了!

皇帝赐宴,周顗这个酒鬼岂能错过,于是再一次伶仃大醉。当周顗醉醺醺出宫时,王导还跪在那里。看见周顗摇摇晃晃路过,王导怕周顗以听不见为由躲他,大声呼唤周顗。结果,周顗依旧装傻充愣,对身边的人说:“今年杀诸贼奴,取金印如斗大系肘。”

把你们这些贼奴都杀了,我就换个斗大的金印挂到胳膊上!

王导一听心里拔凉拔凉:周顗这是要落井下石呐,不用说,一定是在皇帝面前添油加醋,用我王家的人头,换他升官发财了。

其实王导冤枉了周顗,周顗回到家,推开书案,给晋元帝上了一份表疏,再次为王导请求。

不久,王敦谋反事件发生了戏剧性的变化,人家太牛,从武昌一路打到建康,又从外城打到内城。晋元帝慌了,只能让大臣们跟王敦媾和,宣布王敦无罪,并将朝中大权交给了王导、王敦兄弟,以权力换取和平,从此当木头人。

王敦掌权后,第一件事就是“清君侧”,大肆诛杀反对派。不过对于周顗,王敦不免有所顾忌。史书说,王敦此人骄横,但每次见到周顗,都情不自禁地脸上发热,即使大冬天也忍不住用手扇风降温!真是卤水点豆腐,一物降一物!

王敦小心翼翼地对王导说:“像周顗这样的人,众望所归,是不是应该位列三司?”三司就是指两汉的三公(司徒、司马、司空),宰相级别。

王导听后,一声不吭。王敦一听明白了,又说:“当不了三司,他也该做个尚书仆射吧?”王导还是不做声。王敦心里有底了,又说:“如果用不了,那是不是就该杀了?”

王导依然默不作声!

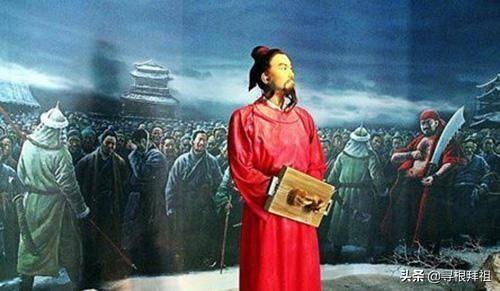

王敦心领神会,下令捕杀周顗。周顗被捕后,大骂王敦:

“天地先帝之灵;贼臣王敦倾覆社稷,枉杀忠臣,陵虐天下,神祇有灵,当速杀敦,无令纵毒,以倾王室。”结果被衙役以枪戟戳口,满脸鲜血,不屈而死!

周顗死后,王导入宫整理文书,意外地在尚书处发现了周顗给晋元帝的奏疏。王导打开一看,正是那份周顗替他求情的上书,奏疏中,周顗言真词切,把王导看得泪如雨下,进而止不住嚎啕大哭说:

“吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。幽冥之中,负此良友!”周顗,让人看不懂的狂士周顗在历史上名气不大,但是在当时却是一位名闻遐迩的士族子弟。两晋时期,社会上流行名仕风气,也就是所谓的贵族习气,这类名仕往往口若悬河,孤傲清高,行为怪异,卓尔不群。比如喜欢长啸,有事没事找个地方一顿狂吼。

有一次,王导请周顗喝酒,席间周顗突然不知道哪根神经搭错了,突然一顿长啸。王导乐了,问他:“你想学嵇康阮籍吗?”周顗客客气气地说:“你就在我眼前,我干嘛要学他俩。”王导受宠若惊,这个狂妄的家伙,可从来不奉承人的,想着法子不带脏字骂人,才是他的本色。

比如某一次,王导把头枕在周顗的腿上躺着,指着周顗的肚皮问:“这里面装的都是啥?”周顗说:“空皮囊而已,不过这个空皮囊,装你这样的人,装个几百个没问题!”

明朝大才子王世贞就直言,周顗就是个让人看不懂的狂士。国家危难的时候,他显得大义凛然;责任放到他头上,他又往往担不起责任;位列九卿,又常常饮酒失礼。总之,你要说他好,这人哪儿也提不起来,你要说他坏,一副大义凌然,让谁都得矮三分。

其实,周顗所代表的就是世人所推崇的“魏晋风流”:以实干为耻,以清谈为荣;以求利禄为耻,以清高为荣;以因循守礼为耻,以狂傲出格为傲!简单一点说,那就是个世界观畸形的时代,周顗就是那个畸形时代,生出来的畸形人物!

当然,这个“畸形”不全是贬义。

周顗为何“言行不一”比如,周顗在替王导求情,这件事上的古怪表现,就有点“畸形”。

族人造反,正常情况下肯定要株连族人,像王导这样的高官,跑不掉要被清算。所以,王导吓得带领族人跪了几天,这不光是表态,实际上是在救命,就家族几百口人的性命!

别人生死攸关,你周顗作为朋友,既然已经决定要为他求情,好歹要先安慰一下嘛!王导如果承受力差一点,被吓死也不为奇。可偏偏这家伙就是不说,不但不说,还故意拿出一副落井下石的姿态,给人家脆弱的心理,再压上一根稻草!

这就有点太过分了!万一王导心脏病发作,算谁的责任?难怪王导信了,这种情况没人会这么做,偏偏周顗就这么做了?到底为什么?

我觉得有两个原因:

一是周顗狂放不羁,非逻辑思维的常态,驱使他跟王导玩“高级黑”

从周顗的一贯表现来看,这家伙很少按理出牌,不光幽默别人,有时候连自己也要幽默捉弄一番,解剖一下,估计他的神经线条绝不是常人状态。

放着王敦反叛这么个千载难寻的好机会,不使劲捉弄一下王导,上哪儿再找这样的良机?你看他说的话,弄个斗大的金印戴戴,充满夸张和戏谑。那场景,分明是猫逗老鼠,对猫来说,是多么美妙的一件事!

这个“高级黑”,符合周顗的行为习惯。

二是周顗对王敦反叛非常气愤,有意识地想给王导一个教训

除了玩“高级黑”,恐怕也是周顗有意给王导一个教训。我们看两段,关于周顗对王敦谋反事件的态度:

及王敦构逆,温峤谓顗曰:“大将军此举似有所在,当无滥邪?”顗曰:“君少年未更事。人主自非尧舜,何能无失,人臣岂可得举兵以协主!共相推戴,未能数年,一旦如此,岂云非乱乎!处仲刚愎强忍,狼抗无上,其意宁有限邪!”周顗对王敦谋反的态度很明了:人非圣贤孰能无过,当臣子的,不能因为皇帝有过失,就采取极端措施,倘若如此天下怎么安宁?

第二件事更直接,是周顗与王敦的对话。

既而王师败绩,顗奉诏诣敦,敦曰:“伯仁,卿负我!”顗曰:“公戎车犯顺,下官亲率六军,不能其事,使王旅奔败,以此负公。”看完这段话,就知道王敦平时为何见到周顗就“面赤耳热”,要说我周顗辜负你王敦,我不能率领官兵,干掉你这个逆贼,这才是辜负了你!

不难看出,周顗对王敦叛乱,是非常的气愤,如果周顗有能力,他肯定会一把揪下王敦的脑袋!荒唐不羁的周顗,绝不是一个品行有瑕疵的人,他有自己不可动摇的价值观体系,他只是按照自己的理念生活。

但是王导显然是无辜的,所以王导该救。只是王敦王导本也利益一体,这件事让周顗为难,他故意用“吓王导半死”的方式来处理这件事,就有左右为难的心态——我会出手救你,但是也不能太便宜你,吓不死你也要吓你一身屎!

结束语王导跟周顗是挚友,很显然在这件事上,政治家王导,跟狂士周顗,还没达成心灵相通,结果悲剧了!

王导在历史上名声很好,但是面对朋友的“背叛”,他还是表现出了自己的狭隘,不加分辨地默许王敦杀害了恩人。

当王导看到周顗的奏疏,一下明白了周顗的苦心,然而悲剧已经酿成,除了痛哭一句:“我不杀伯仁,伯仁却因我而死!”留下的只有后世对魏晋风流的嗟呀!

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”是一句谚语,出自《晋书·列传三十九》,意思是我虽然怨恨伯仁,却没有想杀他的意思;但是因为我的怨恨使伯仁被人杀死,伯仁的死与我有间接的关系。

晋室重臣王敦起兵作乱,其弟王导及家族受牵连,为了请罪一大早王导带着王氏子弟跪在宫殿门前等候皇上发落。这时周顗进宫,王导希望周顗能替他说些好话,便小声对他说:“伯仁(周顗的字),我全家100多口,就靠你了。”结果周顗当没听见,昂首走进宫去。周见到皇帝,说王导是个忠诚的臣子,说尽了好话,皇帝采纳了他的意见。周喜欢喝酒,在宫里喝醉了才出来。这时王导仍然在宫门口等着,又叫周,周没搭理他。一边走还一边嘀咕:“今年杀叛军贼子,换个个斗大金印带在身上(系肘,应该是说放到衣袖里,古人的长袖里一般有个兜,用来装东西)。”出去后到了家,又连忙写了一篇奏折,词语恳切,替王导他们求情。王导不知道(周顗)是救自己,反而非常恨他。

后来王敦总揽朝政,询问王导:“周顗和戴若思是南北两大才子,应该做三司(司空、司马、司寇)这样的大官,没有什么可以疑虑的。”王导不回答。又问:“如果不做三司,那应该可以做尚书令、尚书仆射吧?”王导还不说话。王敦便说:“如果不配为官,那就杀了他。”王导还是沉默。

后来王导在整理中书省文件时,才发现周顗极力为他辩白的奏章。周顗一直在维护他,只是不在他面前表示出来而已。想到自己不负责的沉默,一股强烈的负罪感涌上心头,他回家后对家人说:“我虽然没有直接杀死伯仁,可伯仁却是因我的不作为而死。幽冥之中,我对不起这个良友呀!”

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

这句话是有出处的,也是一段引人深思的往事。

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”涉及到两个人物。伯仁是周顗(yǐ)的表字,他是东晋初期的名臣。而说这句话的人叫王导,也是东晋初期有名的大臣。

周顗

当时王氏家族的势力十分强大,几乎整个朝廷都在他们的掌控之内。权力越大,就越不想居于人下,总想着可以一朝登天,南面称孤。王导的表亲王敦当时官拜大将军、江州牧,封汉安郡侯,掌控长江中上游各州的军事民政,半个东晋都在他的管辖之下。永昌元年,即公元322年,王敦为获得更高的权位,以诛杀当时的御史中丞刘隗为名,起兵造反,并攻破当时的东晋都城建康,自封为大丞相,统全国军政。

王导

在这种背景下,当时还在司马睿(晋元帝)朝中的王氏大臣便理所应当地受到猜忌和打压。王导身为王敦的表亲,直接在朝堂之上被拘捕下狱了。王导当时也非常惊慌,看到自己的好朋友周顗就在旁边,便开口想让周顗为自己求情,不料周顗却直接走进了内廷,根本没有搭理他。王导开口两次,均被周顗无视了,自此便在心中怀恨,希望置其死地。

机会再不久之后就到来了。王敦攻破建康后和朝廷和解,掌握了朝政大权。一次,他问王导,对于周顗这个人该怎么处置?王导默声不语。王敦给了两个阶段的官位,一个是三司(司空、司马、司寇,朝中最高的领导),另一个是尚书令(部级干部)。王导一直沉默不语。王敦见此情形,也就明白了王导的用意,便下令杀了周顗。

后来,王导整理朝中奏章时,才发现在自己落难时,周顗之所以没有理会自己,是忙着向皇帝上奏、苦谏,希望皇帝能够饶恕自己。王导此时才明白是自己以小人之心度君子之腹,因而感慨道:“我不杀伯仁,伯仁却因我而死,幽冥之中,负此良友”。如此良友,落得这般下场,真是让人唏嘘不已。

(全文完)

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”是一句谚语,出自《晋书·列传三十九》,意思是我虽然怨恨伯仁,却没有想杀他的意思;但是因为我的怨恨使伯仁被人杀死,伯仁的死与我有间接的关系。

周顗,字伯仁,东晋元帝时期人物,时任尚书。

王导时任司空,王氏是当时的一个豪门大族,王敦为王导的亲兄弟,时任江州牧、荆州刺史。祖逖死后,王敦自恃文韬武略无人能敌,不服朝廷管束,对朝廷的命令阳奉阴违,甚至抵触。晋元帝很是恼火。此时晋元帝宠信刘隗刁协二人,对此二人言听计从。王敦看不起刘隗刁协二人,却又不为元帝重用,大为光火,于是起两万精兵,自武汉直扑南京,晋朝中央大惊。

此时刘隗劝元帝将王氏一族满门抄斩,司空王导入朝请罪,恰好遇见正要进宫的周顗,王导叫住周顗说:“伯仁,我们家这几百口性命就全靠你了!”周顗连看都没看他一下,径自去了。周顗入宫后向元帝进言,备言王导之忠君爱国,决不可错杀忠良。元帝采纳了他的建议,他一高兴,又喝多了酒才出来。此时王导还跪在宫门口谢罪,看见周顗出来,又喊周顗的名字,周顗依旧不搭理他,只对左右说:“如今杀了这帮贼子,便可换个大官作作。”出宫之后,周顗又上书朝廷,坚持说王导不可杀。

而王导却不知情,见周伯仁这样,便很生气,不仅如此,他怀疑周伯仁向晋元帝说自己的坏话了,于是暗恨周伯仁。

而后王敦兵入建康,王氏一族重新得志。王敦问王导:“周顗、戴若思是人望所在,应当位列三司,这是肯定的了。”王导没吱声。王敦又说:“就算不列三司,也得作个仆射吧?”王导依旧不答。王敦说:“如果不能用他们,就只能杀了他们了。”王导还是不说话。

不久,周顗和戴渊果然都被逮捕,路过太庙,周顗大声说到:“天地先帝之灵;贼臣王敦倾覆社稷,枉杀忠臣,陵虐天下,神祇有灵,当速杀敦,无令纵毒,以倾王室。”话音未落,左右差役便用戟戳其口,血流满地而周顗面不改色,神情自若,遂被杀,时年五十四岁。

王敦之乱平定后,王导浏览以前的宫中奏折,看到了周顗营救自己的折子,其中言辞恳切,殷勤备至。王导拿着这封奏折,痛哭流涕,悲不自胜。回来之后他对他的儿子们说:“吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。幽冥之中,负此良友!”

周顗死后,王敦派缪坦抄没周顗之家,只收得空篓子几只,里面装着旧棉絮,酒五瓮,米数石,朝臣都叹服周顗的清正廉洁。王敦死后,东晋朝廷追赠周顗为左光禄大夫、仪同三司,谥号康,以少牢之礼致祭。

编辑整理:清风剑客

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”出自《晋书·列传三十九》。

意思是我虽然怨恨伯仁,却没有想杀他的意思;但是因为我的怨恨使伯仁被人杀死,伯仁的死与我有间接的关系。

“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”的背后有着什么样的故事?

伯仁是谁?“我不杀伯仁,伯仁却因我而死”这句话是谁说的?先来解答这两个问题。伯仁即周顗(字伯仁),东晋名士,曾任尚书左仆射。说这话的是宰相王导,王导的原话是,“吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。幽冥之中,负此良友!”

从王导的原话看得出来,王导和周顗的朋友,而且关系不错。为什么王导会发出这样的感慨。说来话长。

新亭对泣西晋末年,衣冠南渡之后,原先在西晋做官的一些士人常在建康近郊的新亭聚会。当时士人普遍有一种亡国感,所以看到眼前的风景,总是会感到十分伤感。

当时周顗忍不住感叹道“风景依旧,但是山河却换了主人”。周顗话音刚落,众人都觉得无比伤感,甚至为此哭泣。

王导见状就说“我们应该同心同德效忠朝廷、匡复晋室、光复中原,怎么能像亡国奴一样哭泣呢”?

过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:“风景不殊,正自有山河之异!”皆相视流泪。唯王丞相愀然变色曰:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对!”-《世说新语》虽然这是最早记录王导和周顗的交往,但在之前肯定两个人有交往,只是史书没有记载。毕竟两个人都是在西晋朝廷共事的旧臣,不可能没有交集。

从这里也可以看王导和周顗不同的性格。王导豪爽,周顗细腻。但从这个史料中也可以发现,王导和周顗是能聚在一起喝酒的朋友,关系不错。

王敦之乱西晋灭亡之后,司马睿在南北方士族的共同拥戴之下,在建康登基称帝,史称东晋。司马睿就是晋元帝。

司马睿能建立东晋,以王敦、王导堂兄弟为代表的琅琊王氏是首功之臣,功劳最大。司马睿在建晋过程中,政治上依靠王导,军事上依靠王敦。琅琊王氏为东晋的建立,立下了汗马功劳。

东晋建立后,琅琊王氏显赫一时,琅琊王氏纷纷出任显官要职。朝政大权悉归于琅琊王氏之手,司马睿成了所谓的白板天子,毫无实权。当时社会上有“王与马共天下”之说。琅琊王氏的兴起,也标志着东晋门阀政治正式确立。

司马睿对琅琊王氏把持朝政的消息非常不满,力图重振皇权。于是他提拔重用刁协、刘隗等庶族,以打压和牵制琅琊王氏。

司马睿这个动作,是对门阀政治的挑战和破坏,当然会遭到士族门阀的抵制。于是时任荆州刺史、手握重兵的王敦,以清君侧为名在武昌起兵,兵锋直指建康。

王敦起兵造反后,让身在建康中枢的王导陷入了危机。都是王氏子弟,王导很难独善其身。于是他每天带着一家二十多口人,跪在宫门口向司马睿请罪。

有一次恰好周顗路过,于是王导就叫住他说“伯仁,我们全家老小的性命,就拜托给你了”,暗示希望周顗能在司马睿面前为王导求求情。周顗没搭理他,径直去见了司马睿。周顗见到司马睿之后,力劝司马睿不要为难王导,认为王导和王敦完全是两路人。王敦造反,不应该牵扯到王导。

司马睿本来就无意杀王导,于是顺水推舟采纳了周顗的意见。周顗出来以后,看见王导还跪在那里,而且王导还试图和他打招呼,但周顗却自顾自地说“今年杀了逆贼,正好做大官”。周顗此举让王导非常不满,认为周顗是见死不救,所以王导心怀怨恨。

周顗之死因为司马睿缺乏士族的支持,导致司马睿根本无力抵挡王敦。王敦攻入建康后,控制了朝廷,同时派人收捕了周顗和另一位名士戴渊。

因为王导和周顗有交情,所以王敦在处理王敦时,曾询问过王导的意见。王敦问王导:“以周顗、戴若思的名望,位列三公应该没问题吧。”王导保持沉默。王敦又说:“就算不能位列三公,当个宰相也行吧”王导还是保持沉默。王敦说:“如果不能运用他们,就只能杀了他们了。”王导依旧沉默。于是王敦就杀了周顗和戴渊。

敦既得志,问导曰:“周顗、戴若思南北之望,当登三司,无所疑也。”导不答。又曰:“若不三司,便应令仆邪?”又不答。敦曰:“若不尔,正当诛尔。”导又无言。-《晋书·周顗传》王敦之乱平定后,王导在整理宫廷档案时,发现当初了周顗营救自己的折子,王导痛哭流涕,悲不自胜。回家之后,王导对儿子们说:“我虽然没有杀周伯仁,但是他却是因为我而死。冥冥之中,我辜负了好友啊。”

导后料检中书故事,见顗表救己,殷勤款至。导执表流涕,悲不自胜,告其诸子曰:“吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。幽冥之中,负此良友!”-《晋书·周顗传》这就是整个事情的来龙去脉。

周顗死因分析周顗是直接被王敦所杀,而间接被王导所杀。那么王导为什么不肯救下周顗呢?仅仅是因为王导误会他没有尽力救自己吗?答案当然不是那么简单。

这和王导顾全琅琊王氏的家族利益有关。周顗的名望虽然很高,但却很难被琅琊王氏所用。如果周顗利用自己的名望,号召士人一起抵制琅琊王氏,这就是琅琊王氏不可承受之重。

对王导而言,家族利益关于一切,自然高过他和周顗的友情。王导担心,周顗利用他的名望,做什么不利于琅琊王氏的事。这才是王导在王敦要杀周顗时,保持沉默的主要原因。

当然这事和周顗的性格也有很大关系,他性格中很明显表现出了狷介疏狂之气,这种性格非常容易得罪人。他明明尽心竭力地营救王导,却在王导面前摆出一副“我就是要看着你死”的神情。如果周顗直接和王导说,“我知道你是冤枉的,我一定在陛下面前为你伸冤”,恐怕是另一种结局。

周顗的大哥周嵩就对弟弟的性格,有深刻的认识。周嵩曾经在母亲面前,点评他们兄弟三人。周嵩认为周顗名气虽大,但真本事不大。而且性格也大有问题,恐怕以后很难保全自己。而周嵩自己因为性格过于刚直,也不是保全己身之道。只有周顗的弟弟庸庸碌碌,能给母亲养老送终。

周嵩起,长跪而泣曰:“不如阿母言。伯仁为人志大而才短,名重而识暗,好乘人之弊,此非自全之道;嵩性狼抗,亦不容于世;唯阿奴碌碌,当在阿母目下耳。”-《世说新语》果然被周嵩说中了,周顗和周嵩先后被王敦所杀。

所以周顗被杀,主要原因是王导担心周顗不利于琅琊王氏,次要原因是周顗的性格有问题。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。