汉武帝守孝了多久?为什么?

守孝制度是古礼,它的形成是一个渐进的过程,大致在春秋末期形成。不过,关于守孝期问题,却争议不断。题干问得不清楚,汉武帝守孝守了多久,首先要知道为谁守孝,为父亲、母亲和祖父母等,守孝期是不一样的。另外,基于皇帝的职业特殊性,其守孝期也有变通。

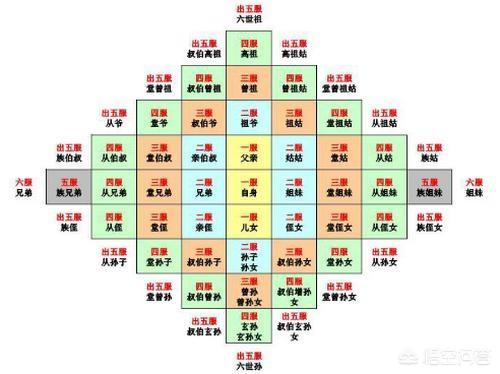

古代的基本守孝制度按照礼法,亲人去世,守孝期根据亲疏关系分为五档:斩衰(音cui)三年、齐(音zi)衰一年、大功九个月、小功五个月、缌麻三个月。所谓斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻是五种不同等级的丧服,代表服丧者与逝者关系的亲疏,即所谓的“五服”。

比如儿子为父母、嫡孙为祖父母、妻为夫都要服斩衰,守孝三年。子为庶母、夫为妻、侄为伯叔等要服齐衰。已经出嫁的女人为伯叔兄弟、为堂兄弟及未嫁的堂姐妹,皆服大功。等等,随着亲缘关系越远,服丧期越短。

至于为父母守孝期为何是三年,孔子的解释是:“子生三年,不免于父母之怀。”意思是人从出生,父母要抱三年,守孝三年就是为了感恩。

我们经常看到影视剧中,官员经常因父母去世而去职丁忧,如果不执行丁忧,就会被视为不孝,轻则丢官,重则下狱!守孝制度已经成了一项法律。

不过,这个制度也不是一下子形成的,有个演变过程。春秋战国时期,服丧和守孝制度还存在争议,儒家弟子虽然制定了相关礼节,但仅限于一家之言,不是共识,它甚至遭到了包括墨家在内的流派,激烈诋毁。

从西汉开始,守孝制度逐步成型,形成共识,但关于守孝期依然不是硬性规定。有人说,汉武帝以法律的形式,确定了守孝期,这肯定是误传。

以西汉末年两个事件,就能清晰地反映出这个问题。汉元帝时期有个叫陈汤的官员,因为隐瞒父亲去世的消息,没回家奔丧,被下狱判处死刑。汉成帝时期的丞相薛宣,养母去世后,他跟弟弟因为守孝期问题发生了争执,弟弟守满三年,他则没有。

以上两件事说明,到西汉末年,奔丧守孝已经是一项很严格的法律,但是守孝期究竟多长时间,还没有严格规定,很少人能做到明清时期的三年。所以,汉武帝规定了守孝期的说法不成立。

古人守孝期的变通法则关于守孝三年的问题,即便在儒家内部也有不同的声音。当年宰予就不服气地问老师:您说过三年不为礼,礼必坏,三年不为乐,乐必崩,守孝三年难道不是太长了吗?一年足够了!

孔子为这件事大骂宰予不仁。

其实,宰予的话很现实。按照古代守孝的规矩,三年内守孝人不能出门、不能参加社会活动、不能婚娶娱乐,甚至夫妻不能同房。请问人一辈子有几个三年?每个人都是一堆亲人,加起来光守孝就得至少十年呐!即便父母在天之灵,也不希望后人白白浪费这么多年的时光吧?

如果说官员丁忧三年,还可以由别人顶替,皇帝呢?他的权力总不能让别人代行吧?所以,就有了变通法则。

第一个变通法则是打擦边球:三年的数字是虚数,并非整整三年,而是二十五个月或二十七个月。

《礼记》载:“三年之丧,二十五月而毕。”为何是二十五个月?一年十二个月,二十五个月就是两年零一个月,算作三年。

不过,后来一般通行二十七个月的守孝期,这又是为什么呢?因为古代的历法就是我们现在的农历,农历经常会出现闰月,也就是说常常会出现一年十三个月的情况。也就是说,极端情况下,连续两年出现闰月,这两年就是二十六个月。所以,守孝二十七个月的话,无论什么情况,都保证了两年零一个月。

第二个变通则是专门为皇帝制定的:以日易月,即一天当做一个月,也就是说,皇帝守孝二十七天,就相当于二十七个月。

这项制度什么时候成为正式法律,我没查到原始资料,我觉得它本身就不是法律,而是潜规则,逐渐演变成惯例。汉文帝临终前的遗令,可能是第一个以遗诏的方式,对丧期做了变通规定:

“其令天下吏民,令到出临三日,皆释服......已下,服大红十五日,小红十四日,纤七日,释服。它不在令中者,皆以此令比类从事。”从遗诏中,汉文帝要求自己死后,吊丧期只有三天,守孝期变更为:守孝九个月的,以十五天代替,守孝五个月的,以十四天代替,守孝三个月的,以七天代替。

该守孝三年和一年的呢?比如汉景帝,该为父亲守孝三年,怎么办?没说,不过有一句“以此令比类”,就是按这个诏书的精神,灵活变通吧!

汉武帝该怎么守孝回到题干,汉武帝该怎么守孝?

为汉景帝守孝:

汉景帝去世,汉武帝应服斩衰,守孝三年。

为王太后守孝:

王太后去世时,汉景帝已经不在世,汉武帝也要服斩衰,守孝三年(假如王太后去世在汉景帝之前,守孝期为一年,以表示男尊女卑)。

为窦太皇太后:

窦太后去世,汉武帝作为嫡孙,也是服斩衰,守孝三年。

实际情况汉武帝肯定做不到,大汉帝国还要不要了!必须采用变通法则,具体怎么变通的,史书没记载,以日易月的做法,到唐朝才形成惯例。

正常情况下,估计汉武帝应该会参照汉文帝的遗令,将守孝期缩短为一个月左右。

汉武帝守孝了多久?为什么?

能让汉武帝守孝的也就只有三个人:汉景帝刘启(病逝于公元前141年)、窦氏太皇太后(窦漪房,病逝于公元前135年)、生母王氏太后(病逝于公元前126年)。汉武帝守孝到底要多久呐?

是否能够按照儒家的丧葬理论安排汉武帝守孝三年?至亲长辈去世守孝三年的理论在春秋战国时期就已经形成了,存在很大的弊端,孔子有一次和他的一个爱睡觉的学生宰予(朽木不可雕也,典故人物)有一次辩论如下:

宰予:三年之丧,期已久矣!君子三年不为礼,礼必坏,三年不为乐,乐必崩,旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。

(孔子)子曰:食夫稻,衣夫锦,于女安乎?

(宰予)曰:安。女安则为之。夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今女安,则为之!

子曰:予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀,夫三年之丧,天下之通丧也。予也,有三年之爱于其父母乎?

孔子的弟子宰予质疑了守孝三年的这一套理论,并不按照孔子所说的“守孝三年”理论为行为的指导。(守孝三年图,守孝要在父母坟前搭设简易住宅守孝三年!)

汉朝初年到汉武帝初年,汉王朝遵循的主要指导思想是道家的黄老学说,儒家只是旁支的一派思想,在统治者心目中并非是主流。因此儒家的“守孝三年”的说法入不了汉朝帝王的法眼,也就不能以儒家丧葬理论指导帝王守孝时间,只能是作为参考依据而已。

汉文帝刘恒去世时,留下遗诏,对身后事做了安排,如下(《史记.孝文帝本纪》记载):

当今之时,世咸嘉生而恶死,厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。且朕既不德,无以佐百姓;今崩,又使重服久临,以离寒暑之数,哀人之父子。伤长幼之志,损其饮食,绝鬼神之祭祀,以重吾不德也,谓天下何!

汉文帝专门针对儒家厚葬、居丧的那一套理论说事,坚决不按照儒家丧葬理论行事。“守丧三年”对民众百姓、子女没有什么好处,还中断了对鬼神的祭祀,造成自己的失德。

汉景帝去世时也留下了遗诏,和汉文帝的做法如出一辙,但变换了花样,记载如下:

遗诏赐诸侯王以下至民为父後爵一级,天下户百钱。出宫人归其家,复无所与。

汉景帝遗诏天下继承父亲爵位(除去诸侯王)的人统统加爵一级,每户人家赏赐一百钱。宫中妇女放归家中,免除她们终身的赋税。汉景帝这是去世吗?分明是死后大派红利,这是为自己的儿子汉武帝着想,所谓“守孝三年”一事根本就没有提及。(汉武帝罢黜百家,独尊儒术正式开始于公元前134年,此时汉景帝、窦氏太皇太后都已经去世)

儒家思想真正成为汉王朝的主要指导思想理论是在公元前134年,汉武帝提倡“罢黜百家,独尊儒术”,这时主张黄老学说的窦太后去世一年(公元前135年)之后的事情了。

此后儒家学说深入社会各个阶层,成为封建王朝的主要指导思想,至于守孝三年一事在此后只是社会道德标准,并没有进入法律条文之中,到了唐朝时期,守孝三年这样的理论才写入法律条文,针对的主要是学者、官僚阶层。

汉武帝最多守孝27天。为什么?《仪礼.丧服》记载,根据去世之人亲疏远近的不同,分为五服:

1.斩衰。2.齐衰。3.大功。4.小功。5.缌麻。(按照亲疏依次排列)

汉武帝为汉景帝、窦氏太皇太后、王氏皇太后守孝都是斩衰,按照儒家理论都需要守孝三年。(丧服礼制图)

所谓的守孝三年并不是真的是三整年,具体规范如下:

一、一周年(12个月)后的第13月举办小祥之祭;

二、二周年(24个月)后的第25月举办大祥之祭;

三、第27月,举办禫祭,也就是除去丧服的祭祀。

守孝三年实际执行下来也就27个月,以后一些人嫌麻烦,很多官员在第25个月就不再守丧了。

儒家理论是封建王朝的指导思想,但是用在皇帝身上就不好说了,一般都进行变通。最简单直接的变通就是“以日当月”,27个月的守丧期,27天就完成了,算是皇帝守了孝道了。

根据记载,汉景帝在公元前141年正月二十七日病逝,二月初六下葬阳陵,去世到下葬时间为11天。三月,封田蚡(王太后弟弟)为武安侯,田胜为周阳侯。根据儒家守孝的理论,皇帝守孝期间不得任命官员,封侯等政治动作,这也证明汉武帝在公元前141年三月就已经不守丧了。

自汉景帝去世到汉武帝封皇太后的弟弟田蚡为侯这番操作,也就一个多月的时间,因此汉武帝为汉景帝守孝最大可能的时间为27天,“以日代月”,甚至可能更短!(汉景帝、王太后、窦氏太皇太后剧照,汉武帝需要守孝的三人)

既然汉武帝为自己的父亲守孝有了具体的时间,那么窦氏太皇太后、王氏太后去世都不会超过这个时间,最大的可能都是27天。

汉武帝守孝了多久?为什么?

先秦时代,守孝是要守三年的。而这一制度或者说礼节在汉文帝去世后被废除,改为守孝三天。这是汉文帝在遗诏中规定的,众所周知汉文帝是个明君,他死之后力求节俭,不扰民。所以他说:

其令天下吏民,令到出临三日,皆释服。无禁取妇、嫁女、祠祀、饮酒、食肉。自当给丧事服临者,皆无践。

从汉文帝以后,都是守孝三天,所以武帝也是一样。在今天看来可能守孝三天很正常,但是在古代,这其实是一个很大的改变和突破。在古人看来,尤其在儒家思想里面,汉文帝把守孝的时间缩短是非常不好的。

到了晋朝的时候,西晋的名将羊祜,他就想恢复三年的守孝期。当时的士大夫普遍还是认为当年汉文帝做出这个决定是不好的。而为什么没有恢复到三年呢?因为三天的制度已经使用了几百年了,再改回三年,恐怕老百姓非常不适应。司马光在《资治通鉴》中写到这个事情的时候也发表评论,认为汉文帝做的不对。可见古人的想法跟现代人很不一样,因为在儒家学说支撑的古代社会,孝是非常重要的治国之本。

这个问题可能在现代社会关注的人很少,在悟空也属于冷门问题了。简单回答一下,希望对大家有帮助。

汉武帝守孝了多久?为什么?

汉武帝守孝多久?

这个还真没有发现有真材实料的记载!不过考虑到汉朝推崇“孝”,又有“举孝廉”制度。居丧制度作为强制性规范始于汉武帝,但整个两汉时期的禁约对象限制在王室诸侯范围内,法律上并未强制居三年丧。所以汉武帝即便考虑到“人言可畏”也应该会守的!

但是汉武帝这个人心存大志,一心想着攻打匈奴。早在汉武帝即位的第二年(公元前139年),他就派遣张骞出使大月氏,希望借此形成反击匈奴的战略联盟。自元光二年的马邑之战始,至征和三年发起最后一次燕然山远征,四十 余年之间,汉武帝倾全国之力发动了对匈奴的十五次远征。其规模之大,气魄之雄伟,在世界军事史上均属罕见。其中,尤以元狩四年汉匈漠北大战最为惨烈。

所以,我认为汉武帝应该会守孝!但时间不会太长,因为他有更重要的事要做,等不起!!

汉武帝守孝了多久?为什么?

查了几本史料,确实没有记载汉武帝守孝时间是多久。正如上面回答的那位仁兄所说,汉武帝应该不会守孝。

不过呢,丧葬文化习俗作为制度强制性规范是从汉武帝开始的,但是对整个两汉时期的禁约对象限制在王室诸侯范围内,法律上并没有强制居三年丧。

由此推断,汉武帝守孝时间应该不超过一星期,毕竟国事为重,每天要处理的朝政挺多的,下葬后守孝期就结束了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。