寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

寺、庙、观、庵,现代人的理解都是宗教场所。寺和庙是僧侣居住和佛家祭祀活动场所;庙也被用来做祭祀鬼神的场所;观是道家道家居住和祭祀活动场所;庵是女性僧徒居住和祭祀活动场所。不过,在古汉语中,它们所代表的含义跟现代完全不同,自然“跑得了和尚跑不了庙”这句话,在某些场合就有问题了。

寺寺,在古代是官署办公地点,而且不是一般的官署,是专指卿士办公场所。比如在汉代,中央机构划分为三公九卿,三公办地点叫“府”,九卿办公地点就叫“寺”。大家最熟悉大理寺,就相当于现在的最高法院;鸿胪寺,相当于现在的外交部;太常寺,负责礼仪祭祀的机构等等。

寺,是如何演变成佛教场所的呢?相传,佛教传入中国后,西方来的佛教徒,通常被安置在鸿胪寺居住,后来特地新建一所独立场所,取名白马寺,从此僧侣活动场所,都以寺取名。

庙庙,最早是祭祀祖先的地方。皇帝祭祀祖先的地方叫太庙,卿大夫祭祀祖先的地方叫家庙。西周时期,就基本确立天子祭七庙(也有九庙的情况),分别为三位始祖,四位先祖。三位始祖永世祭祀,四位先祖随着老皇帝驾崩,不断变化,保持现任皇帝以上四代。

后来,庙的范围扩宽,除了祭祀祖先,又变成祭祀各种鬼神的场所,比如土地庙,关帝庙、孔庙、城隍庙等等。

观观,最早是用于观景的亭榭、楼台等建筑,如宫观。据说汉武帝迷恋方术,请了很多方士来帮他实现成仙的愿望。这些方士很多就被安置在宫观里,后来,观就成了方士、道士的活动场所。

庵庵,其实是一个很平民化的建筑,原指小草房,一般是指过着隐士或半隐士生活的文人,自己搭建的简易居住地,通常会给它起一个某某俺的文雅名字。如桃花庵、老学庵,麒麟庵等等。

南北朝以后,有了专门为女佛家弟子建造的活动场所,庵这个词就成了混用词。

跑得了和尚跑不了庙按照现代意思就是,人跑了,家跑不了,因为和尚就住在庙里。不过,按古代意思,庙最早根本不住和尚,是祭祀鬼神的地方,那这句话就解释不通!

寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

寺、庙、观、阉到底有什么区别?“跑得了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

答:寺(院、堂)→佛教→清净之地(男人出家的地方)→部分寺也是藏污纳垢之地;大型寺庙由官方或达官贵人支助而修建,规模小的由民间集资、化缘、做法事收取而修建。

佛教卍阿弥陀佛的发源地→印度。佛教宗旨: 告诉众生宇宙的基本真相,众生苦恼的来源和如何摆脱这些苦恼,有无量的法门让众生离苦得乐。自利利他。让众生都找回真我,彻底觉悟。

寺→和尚们住的地方;方丈为头领,下面有四大班首,众多棍生;吃喝拉撒人员分工明确。

其建筑形式为坐北朝南;里面围绕大雄宝殿为寺庙中心主体建筑,依次有山门、天王殿、法堂、藏经阁、方丈室。

少林寺(河南登封嵩山)→白马寺(河南洛阳)→大明寺(江苏扬州)→栖霞寺(江苏南京)→灵隐寺(浙江杭州)→南普陀寺(福建厦门)→法门寺(陕西宝鸡)→隆兴寺(河北石家庄)→国清寺(陕西长安)→东林寺(江西九江)。

道士住的地方→称为宫、观、庙。都是有权有势有钱的人,用民脂民膏垒起来的。庙在古代是被人们用来“祭祀”的地方;它分为三六九等。

尼姑(出家的女人)→住的地方称为庵,俗称尼姑庵。

“跑得了和尚跑不了庙”即→

形容词,和尚背黑锅→比喻他人做了事情害怕别人追究,于是跳跑。其实人们搞错了方向,和尚们不住庙里的,庙里平时都是阴森森,很恐怖的地方。再者寺庙是固定物,不会自动移动,即使是和尚跑了,他人也可以在庙里守株待兔;即便是待不着兔,也可以用庙来作为低压,将债务延伸至平时人们上供的东西来获取相应的补偿。

以上为个人观点,仅供大家娱乐娱乐。

知足常乐于上海。

寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

在我们印象中,“寺”和“庙”似乎就是和尚居住的地方,是和尚宣讲法事吃斋念佛的地方,一般人认为两者并无区别,只是称呼不同而已。

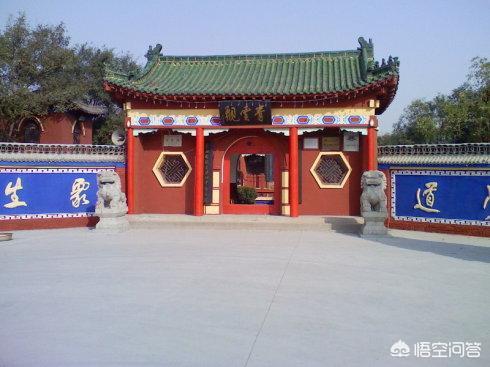

其实错了!“寺”和“庙”其用途和供奉主体不同,两者有严格的区别。简单来说就是:“寺”供奉的主尊是佛或者菩萨。比如少林寺供奉的是四大天王,四大天王是保护佛教的神;还有十八罗汉神像、释迦摩尼像,这些都是佛,少林寺是拜佛的。(如图)

佛教是从古印度传入中国的,时间大约在两汉(东汉、西汉)期间传入我国的,然后本土化,分成几大枝,各有一套理论。

(到了唐朝,唐僧取经只是为了解释这些佛经,因为他发现各地佛经翻译有误)。

随着佛教的出现,僧侣居住的地方就叫“寺”,“寺”是随着佛教的兴起而出现的。

“庙”供奉的主尊是鬼神,是人们的偶像,是祭祀的中国祖先。比如孔庙、龙王庙、关公庙,娘娘庙等。

庙里不一定有和尚,和尚是佛教徒。“和尚”最早是对有一定修为僧人的尊称。到后来是对男性僧人约定俗成的一种统称。

也就是说和尚是拜佛的。他们不拜“庙”里祭祀的鬼神和咱们的祖先,换言之,和尚是住在寺里的。

但是中国历史上有一句俗语叫做“跑了和尚跑不了庙。”意思是说,人可以逃脱,但是你所居住的地方或者某些东西并没有消失,早晚会捉住你的。

了解了“寺”和“庙”的区别,现在发现这句话是错误的。

和尚从来不住庙里,和尚跑不跑和庙没有任何关联。正确的说法应该是“跑了和尚跑不了寺。”亲们明白了吗?以后把这句俗语改过来吧。

接下来咱说说“观”和“庵”的区别:“观”是道士居住的地方,所谓“观”最早是皇上为了迎接仙人而修建的地方。比如汉武帝为了迎仙人做法和死去的李夫人相见,特意在甘泉宫修建了“延寿观”。现在武当山上的道观很出名,有兴趣的亲们可游览一番。

原先“观”里没住着道士。有记载最早住进道观的道士是汉朝的汪仲都,他因治好汉元帝的顽疾被迎进了皇宫内的“昆明观”。

【观者,于上(皇上)观望也】从此以后,道教徒为了感谢皇恩,于是就把道教建筑或所住的地方称为“观”。

“庵”词典解释为小茅草房,泛指道教中尼姑所住的地方——尼姑庵。

古代道教也存在着男尊女卑的现象,道士住的地方称为道观,有能力的女道姑才能住进道观。

本来道观只住男道士,到后来有修为的尼姑要去道观听讲经,慢慢就和男道士住在了一起,其中的猫腻你懂得。

没有修为的尼姑就只能住在尼姑庵,从“庵”字可看出尼姑之间的地位差别。

武则天最早出家就住在尼姑庵,还是个下等尼姑,拖地洗衣服什么活都要干,到后来尼姑们知道她是皇上的情人后,来了个180度的大转弯,把她当姑奶奶供奉着,这就是狗眼看人低。

文/秉烛读春秋寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

寺,是僧人参禅居住的场所。庙,是道士修行居住的场所。观,是大庙的另一种称呼。庵,是尼姑念佛居住的场所。

“跑的了和尚跑不了庙”,这种说法准确吗?

关于这句话的来历,我分析了两种:

一、寺、庙、观、庵的含义,在于有知识,的文人墨客们来说,他们知道的很清楚。而在于普通,的大众老百姓们来说,寺庙观庵,里面供奉的,都是些佛菩萨仙帝鬼神,佛仙帝鬼神,在识字人少的老百姓们心里,他们的身份基本无差异。佛教进入中国晚,道教存在中国早,老百姓们用一个庙字,代表了其他三种叫法。“跑的了和尚跑不了庙”,这句话,应该是出自于普通老百姓的口里,而不是博学之人最先说出的。

二、我国历史上,曾经有几次灭佛事件,佛门浩劫,众多的和尚们,有何去处呢?有的还俗,当了老百姓。有的逃往深山老林,免遭追杀。有的蓄发入庙,假扮道士避祸。在灭佛事件发生时,朝庭是尊崇道家的,佛寺建筑,会改名作庙,毁坏佛像,换塑老君。其中,朝庭抓捕蓄发入庙的假道士,这些道士原本是和尚,和尚跑了,收容和尚的庙宇,是要承担责任的,于是,便有了“跑的了和尚跑不了庙”,的说法。

“跑的了和尚跑不了庙”,这是一句俗语,流传了很久,出处年代不可考。这句话的意思,现在一般是这样认为的,是指:人跑了,他的家是固定的,跑不了。

我认为,这句话流传时间长,广为人知,说起来也顺口。谁说这种说法不准确?就算不准确吧。谁说这种说法准确?也能算准确呢。

我又认为,钻牛角尖,认死理的人,少快乐,吃饭消化不好!呵呵呵呵

(本人洛阳一农民,高中毕业学写文,过路君子行行好,关注点赞不忘恩。)

寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

跑了和尚跑不了事(寺)取胁音。寺多是佛家圣地。庙天帝,龙王,土地,神圣之地。庵尼姑观音圣地。观道家圣地。三教合一就乱了教规,跑了和尚跑不了庙,庙庵道观和尚到处乱道。

寺、庙、观、庵到底有什么区别,“跑的了和尚跑不了庙”这种说法准确吗?

和尚长得有脚。如果要跑,完全可以。庙是固定的,有几千年的庙,没有几千年的和尚。活百多岁也就是长寿了。不过这句话说得道理。我们民间还有对那些做坏事的有那句,躲得过初一,躲不过十五。与跑得了和尚跑不了庙有异曲同工之妙,都是针对那些想逃避惩罚的行为,人和事。

道教有宫,佛教也有宫,寺在古代是官方独有的。后来才是专门指佛教的场所。庵是佛教女性出家尼姑的专门道场。庙在道教佛教中都有。分佛庙,道庙,一般土地庙,山神庙,城隍庙都是道教的。观,只有道教才有道观,说到道观,就避不开唐朝贞观年号,忌用那个观的音,字不改,音改为与贯同音沿用至今。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。