你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

既然是最伟大的爱情诗,那么,也就只有伟人才能胜任,所以,我就来谈谈毛泽东写给杨开慧的诗,以及杨开慧写给毛泽东的诗,这才是最伟大的爱情诗!

任何诗歌,如果脱离人物背景和社会背景,都难以理解其文字的真正含义,所以,要讲他们的爱情诗,就必须谈到两个人的爱情传奇:

在毛泽东的人生道路上,有一个人对他的帮助相当之大,这个人就是他的恩师杨昌济。实际上,杨昌济不仅是毛泽东的恩师,还是他的岳父,只是杨昌济没能活到嫁女儿的那一天!

同样,杨昌济的女儿,毛泽东的妻子,杨开慧,也没能等到毛泽东回来的那一天……

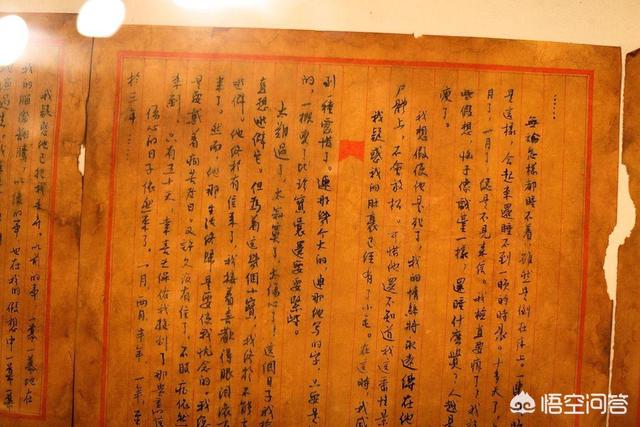

杨开慧手稿

一、

杨开慧,是毛泽东对外公开的第一任妻子,实际上在她之前还有一个父母包办的“妻子”:

跟其他进步青年一样,毛泽东是极力反对包办婚姻的,他特别渴望能拥有一个有着共同理想,独立自主的新时代妻子。

但是他的父亲毛贻昌却不这么认为,还是希望毛泽东能早点传宗接代,于是在毛泽东14岁的时候,给他找了一个18岁的妻子——罗一秀。

显然父亲的举动激怒了毛泽东,他是坚决不认这个妻子的,跟父亲顶着来,关于这个叛逆的问题,后来在延安的时候,毛泽东曾经跟美国记者斯诺谈起过。

那时候毛贻昌并不赞同毛泽东多读书,在他看来,会识字算账,守住家中产业,这就是最大的出息。所以,对于一心要外出求学的毛泽东,他是很不满意的,动不动就骂他懒惰,没出息。

结果某一次,当着众位亲属的面,13岁的毛泽东怒了,一怒之下跑到了池塘边,并对赶过来的父母讲道,如果再逼自己,那就跳池塘给他们看。

等到毛泽东14岁的时候,父母本期待他成亲后,脾气会有所收敛,但情况倔强的毛泽东怎么肯?

在美国作者特里尔的《毛泽东传》中,就记载了这么一段话:

“惊恐万分的新娘被揭去红盖头,像新买来的商品第一次接受检查。但是他绝不与这位比他大六岁(四岁)的新娘住在一起,并发誓绝不碰她一个指头。”

罗一秀

二、

嫁到毛家的罗一秀很勤劳贤惠,深受公婆喜爱,久而久之,毛泽东也把她当大姐姐对待,但一直没有跟她有过更深层次的接触。

虽然这期间跟父母也有所争吵,但最终父母还是妥协了,同意了毛泽东继续求学之路,就在1910年毛泽东继续去读书的当年,罗一秀突然就去世了。

虽然没有夫妻之实,但毛泽东还是相当尊重罗一秀,也让她入了族谱,“原配”二字也算是给了罗一秀一个名分。

毛泽东真正动了感情,是在杨开慧身上,这个曾经的小师妹,才是他认可的明媒正娶原配夫人。

那一年是1920年,毛泽东结束北漂生活的第二年,当时杨开慧在福湘女中念书。那时候的女学生大都扎个马尾辫,若是有人剪成了短发,往往会被认为是“非主流”,也就是激进派学生。

但杨开慧是谁啊?

她的人生理想和理念,那是跟毛泽东相当吻合的,于是某一天她就真剪了个短发回来。这一下子全校轰动了,可以说,女学生留短发就是从杨开慧开始的,她引领了发型风气。

多年之后,已经步入晚年的毛泽东,面对身边照顾自己的护士孟锦云询问,剪个什么发型时,他还认真地回答:

“剪个短发好,前面有刘海,后面齐齐的,那种样子好看。”

结果那时候流行烫发,孟锦云并没有听从毛泽东的建议,还是烫了发,回来后看得出毛泽东有点失望。

孟锦云

三、

看到主席有点不满意,疑惑不解的孟锦云去问在毛泽东身边工作多年的张玉凤,张玉凤也是疑惑的:

"主席多少年前就喜欢这种发型,也不知道为什么。"

后来还是毛泽东告诉了她们,这种短发发型就是杨开慧当时留的发型,看得出,老年的毛泽东仍然很怀念杨开慧。

毛泽东在湖南一师读书的时候,就已经认识恩师杨昌济的女儿杨开慧了。后来1918年初,杨昌济带着女儿来到了北京,同一年夏天,毛泽东也来到了北京,俩人开始了正式恋爱。

可以说毛杨之恋,跟恩师杨昌济的慧眼识珠有很大的关系,1920年杨昌济去世之前曾经给章士钊写了一封信:

"君不言救国则已,救国必先重二子。"

信中所提到的二子,其中一个就是毛泽东,另一个则是蔡和森,他认为这俩人前程不可估量。

也正是由于杨昌济的青睐,吸引了杨开慧的注意,情窦初开的眼中,也就只剩下了才华横溢的毛泽东了。

当然,这种事还是男方得主动,从杨开慧留下来的手稿中可以看出,当初主动示爱的也是毛泽东。而毛泽东最终打败众多追求者,成功俘获杨开慧之心的大杀器,就是他写的《虞美人》:

“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”

杨开慧和毛泽东照片合成

四、

1920年冬天,杨开慧正式跟已经在湖南一师当教员的毛泽东结婚,俩人住进了毛泽东的学校宿舍。

毛泽东为此还掏了6块银元,亲自下厨,请了在长沙的亲友和同事们,以及朋友们吃了一顿饭,并在饭桌上宣布,俩人结婚了。

俩人的结合,没有花轿,没有媒人,没有婚房,也没有仪式,更没有特意摆酒席。就这样,两个志向相同者结合在了一起,成为了当时湖南青年眼中的"理想罗曼史"。

毛泽东跟杨开慧热恋的时候是在北京,香山、故宫、北海都曾经留下过他们手拉手的背影。恋爱是幸福与美好的,而婚姻则就充满着艰辛与离别,随后的日子里他们开始为信仰而奋斗:

转过年来的1921年,7月份毛泽东赴上海参加了党的一大,同年冬,杨开慧也成功入了党,成为了一名女党员。

那段期间,杨开慧不仅要照顾毛泽东的生活起居,还肩负着他的秘书和联络工作。每天天刚蒙蒙亮,杨开慧就打扮成普通妇女的样子,穿梭各个秘密联络点,给他们送去机要文件。晚上的时候还要帮毛泽东整理文件,即使是睡下了,半夜还得起来给毛泽东热饭,并盖上一层他爱吃的辣椒,或者帮他披上一件棉衣。

可以说,若没有杨开慧对毛泽东无微不至的照顾,很难想象他的革命事业能开展得如此顺利,杨开慧是立下了大功。

随后的日子里,毛泽东开始组织工人运动,并很快成为湖南省军阀赵恒锡重点打击的对象,甚至杨开慧生下第一个孩子毛岸英时,都不在身边。

剧照

五、

1922年秋到1927年夏,毛泽东跟杨开慧聚少离多,兜兜转转从长沙到上海,又到韶山,再到广州和武昌,一直在为革命事业转换阵地。

这期间,杨开慧一共给毛泽东生下三个儿子,还帮毛泽东完成了一部伟大的著作《湖南农民运动考察报告》。

四一二事变之后,革命形势异常艰苦,毛泽东也提出了“枪杆子里面出政权”的主张,并开始组织武装革命,由此也把这对夫妻彻底拆散……

当年的8月30日,毛泽东把杨开慧以及三个孩子送回了板仓老家,夫妻二人虽万般不舍,但也不得不分开,没曾想到,这次离别就是永别!

十天后,毛泽东组织了秋收起义,这无形中给杨开慧带来了更大的压力。10月份,毛泽东给杨开慧写了一封信,结果种种原因下,直到第二年杨开慧才收到,随后她也给毛泽东回了一封信,从此之后,两个人再也没有交流过。

在井冈山的毛泽东十分想念杨开慧,怎奈当时的交通线已经被掐断,他根本就无法跟杨开慧取得联系。在井冈山有个银匠叫吴福寿,他经常走街串巷,还能自由穿梭井冈山跟湖南,于是毛泽东请求他去找一下杨开慧。

结果吴福寿连续两次下山寻找,都没有找到,而且第二次寻找,还给毛泽东带来一条噩耗——杨开慧牺牲了。

毛泽东得到消息后半天没有动地方,双眼含泪抄写了一遍李煜的《相见欢》:

“林花谢了春红,太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重。自是人生长恨水长东。”

六、

其实,那时杨开慧根本就没去世,她还活着好好的,只是为了躲避抓捕,隐姓埋名罢了。

这个主意还是杨开慧自己想出来的:

“到处散播杨开慧已死的消息,让国民党信以为真,以后就不会再来抓捕了。”

这段时间毛泽东大病一场,袁文才的干妹子贺子珍开始照顾他的衣食起居,久之,为了联姻的需要,以及确实产生了感情,1928年6月份,毛泽东再婚了。

几个月后,陈毅跑了一次上海开会,并给毛泽东带回来一个消息:

“杨开慧和毛岸英、毛岸青等人都活着。”

当天,毛泽东没有说一句话,他的心情也无人得知,但最终他写出的信,派出的人,终究也是没找到杨开慧,这期间生生死死的传言很多,难以分辨真假。

毛泽东试图跟杨开慧取得联系,杨开慧同样也在努力跟毛泽东取得联系。1929年3月份,杨开慧突然得知了刚从井冈山回来的堂弟杨开明,他就在上海,于是马上写了一封信,托他转交毛泽东。

可惜,这封信最终也没能交到杨开明的手中,因为杨开明也被捕了,很快就壮烈牺牲了:

“我是一个弱者,仍然是一个弱者,好像永远都不能强悍起来……我决定把他们——小孩——托付你们,这一个遗嘱样的信,你见了一定会怀疑我犯了神经病……”

可以想象,这几年,杨开慧母子几人是怎么过来的,内心得多么坚强?

杨开慧手稿发现处

七、

1982年,这一年毛泽东已经去世6年了,而杨开慧更是已牺牲了52年。人们在修葺杨开慧在湖南板仓的故居时,在卧室墙壁之中,发现了一封用蜡纸严严实实包裹着的书信。

1990年,人们对这座故居再次修葺时,又发现了另外几封杨开慧的书信和手稿,数了数,前后一共有8篇,总4000多字。

由此,人们才知道,杨开慧离开毛泽东的这几年,究竟是怎么过来的,如今读来,依然让人泪流满面:

“谁把我的信带给你,把你的信带给我,谁就是我的恩人!”

“我要吻你一百遍,你的眼睛、你的嘴、你的脸颊、你的额、你的头......”

“你的身体实在不能做事,太肯操心……我的心挑了一个重担,一头是你,一头是孩子。”

“要哭了,真的要哭了!我怎么都不能不爱他!我怎么都不能不爱他!”

这些信终究没有寄到毛泽东的手中,他也没有看到,连杨开慧的死,毛泽东也是从报纸上看到的消息,当天默默流泪的他还冲贺子珍发了一通火。

这些信件虽然没有寄到,但是杨开慧临终前对毛泽东说的话,还是通过当时在现场的毛岸英传到了他耳中:

“我没有其他话留给你们,如果你们将来能够看见你们的爸爸,就对他说,我没有做对不起党的事情。我非常想他,只是我不能帮他了,望他能够多保重。”

得知杨开慧牺牲后,毛泽东给她的哥哥杨开智写了一封信,里面讲道:

“开慧之死,百身莫赎。”

多年之后,65岁的毛泽东见到了曾经在家里当女佣的陈玉英,两人泪如雨下:

“看见你,我就像又看见了开慧。”

剧照

1957年,毛泽东收到了杨开慧曾经的同窗好友李淑一为纪念丈夫柳直荀写的词,他也给回了一首诗《蝶恋花·答李淑一》:

“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。”

这里的骄杨,就是指杨开慧!

剧照

再到后来,毛泽东更老了,眼睛也花了,走路也得让人扶了。但他的心目中,杨开慧还是那个20多岁,留着短发,晚上给他弄一碗菜,菜上面盖上满满一层辣椒……

毛泽东写的《蝶恋花·答李淑一》和杨开慧写的8封情书,都是人间最伟大的爱情诗!

你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

乐府诗《上邪》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,

乃敢与君绝!

老天啊!我两彼此相爱,此情永不渝。除非高山变成平地,江水干涸,冬天雷雨震响,夏天下雪,天和地合并,否则,我不会和你恩断情绝的!

【译诗】

天呵,我向你发誓!

一定和你长相爱,

情爱永远不见衰。

除非高山变平地,

长流江水土下埋,

冬日空中雷声震,

夏天飘下雪花来,

天地相合接一起,

此时我俩再分拆!

【说明】

《诗经》之后,汉乐府中的爱情诗又呈异彩。这首民歌通过痴情女子的歌唱,

表现了劳动人民对爱情的无比坚贞。

《上邪》全诗集中抒写了一个女子对恋人的热烈表白。她对天发誓,表示要和心上人永远 相亲,爱情的火焰不允许有丝毫减弱。接着从宇宙间攝取不可能发生的五件事比喻爱情的坚定。

冬天打雷,夏天降雪本来就不能发生,而高山夷作平地,江水干枯,天地相合,则暗喻山崩地陷,万物死灭。用这一不可想象的浩劫设比,发挥了奇想的艺术魅力,有力地表现了主题。

男女彼此相爱,立下生死不离的盟言,并不新鲜特殊。可是一旦以特殊的形象体现这种带普遍性的思想情感,就收到了特殊的效果。由于对封建社会青年男女的婚姻不得自由,类似《上邪》的民歌在后代也一再出现。如唐代敦煌曲子词中的《菩萨蛮》("枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰现,

北斗回南面。休即未能休,且待三更见日头。")连用了六件事,其中有的和这首诗相似,不但造意奇巧,而且描写更为细致。可是质朴刚健不足,感情奔放热烈的程度也远比《上邪》逊色。

,

你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

生命诚可贵,爱情价更高,

若为自由故,二者皆可抛。

这是革命先烈的豪情壮志,同时表现共产党人为民族解放事业抛头颅、洒热血不怕牺牲的精神。

你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

有一首古代《蒹葭》诗最令人感动:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

首句中提到的“白露为霜”,告诉我们两个重要的信息。“白露”,说明天候环境是在清晨时分;而“为霜”,则说明当时正值深秋之际。主人公在深秋寒冷的早晨,就到水边想要见到“伊人”,足见主人公对于“伊人”的情深一片。然而,主人公知道“伊人”的所在吗?从第一段中“溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央”的描述中,可以判断他并不知道“伊人”的居处在哪里。至于诗中下面的三段,所描写的意象和第一段基本上是一样的(这里是采用赋比兴的手法,《诗经》中最常用的手法就是赋比兴)。

可以想象,主人公在以前的某一日,在诗中所描写的水边,曾经对“伊人”有过惊鸿一瞥,从此便深恋“伊人”,可谓魂牵梦绕。“伊人”去后,主人公日夜思之,难以抑情,希望能够再次见到她。于是,主人公不顾深秋天气的寒冷,早晨就在水边等候、寻觅。

主人公不辞劳苦,“溯洄从之”、“溯游从之”的寻觅,希望可以见到“伊人”。但是结果是令人失望的,“伊人”始终没有出现。主人公不甘心这样的结局,他甚至幻想“伊人”就在不远的水边:宛在水中央、宛在水中坻、宛在水中沚。

此诗中,主人公和“伊人”的身份、位置,其实都是模糊不清的,给人以一种朦胧缥缈之感。蒹葭、白露、秋水等景物,也显得难以捉摸,为我们勾勒了一幅朦胧而缥缈的淡雅写意画。这种空灵缥缈的意境,笼罩全篇,令人寻味。

你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

《孔雀东南飞》应该是的。

汉代的乐府诗一般都篇幅短小,而《孔雀东南飞》却长达三百五十余句,一千七百多字。体制之宏伟,在我国古代诗歌史上极为罕见。

《孔雀东南飞》最早题为《古诗无名氏为焦仲卿妻作》,它叙述的是一出封建礼教制度造成的婚姻爱情悲剧。故事发生在汉末建安年间。主入公刘兰芝是一个善良、美丽、聪明又勤劳的女性,她同庐江府小吏焦仲卿婚后,夫妻感情深摯,但偏执顽固的焦母却对她百般挑剔,并且威逼焦仲卿将她驱逐。焦仲卿迫于母命,婉言劝说兰芝暂时先回娘家,并在分手时立下誓言,彼此永不相负。谁知兰芝归宁后,她的趋炎附势的哥哥逼她改嫁太守家。仲卿闻变赶来,重申盟誓,两人约定“黄泉下相见”,决心以结束年轻的生命来表示反抗。就在太守家亲迎的那一天,兰芝毅然决然“举身赴清池”,仲卿得知兰芝死讯,也“自挂东南枝”,双双殉情而死。

这首长篇叙事诗闪耀着强烈的反封建精神的光芒。它以鲜明的爱憎,着力鞭挞了封建制度对青年一代、特別是青年妇女的迫害。诗中的焦母,是封建勢力的一个代表人物。兰芝之所以被她视若仇雠,就是因为在她眼里,“此妇无礼节,举动自专由”,不是一个肯俯首帖耳听从封建家长摆布的可怜虫。也正是凭藉了封建家长的地位,她才得以滥施淫威,颐指气使。不是吗?封建礼教制度规定得明明白白:“子甚宜其妻,父母不悦,出。”这种今天看来极端可笑荒唐的谬说,在当时却是不可违背的金科玉律。因此,兰艺、仲卿的死,正是反映了封建制度的吃人本质,他们是被供奉于礼教祭坛上的牺牲,而一心攀附高门的刘兄,“诺诺复尔尔”的媒人,以及那些太守、县令,无一不是这场食人祭礼中的吹鼓手。深刻地揭露封建礼教制度的吃人本质,正是这篇长诗的主题所在。

另外,长诗在揭露封建制度罪恶的同时,对兰芝、仲卿的反抗斗争了尽情的赞美。在诗人的笔下,兰芝、仲卿的双双殉情,不是软弱的表现,而是他们在当时历史条件和具体环境下可能采取的最强烈的反抗。他们的死,宣告了封建势力在这场斗争中是最终的失败者。诗篇的结尾是一段美丽而富有神话色彩的描写:

“两家求合葬,合葬南山傍。东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯。仰头相向鸣,夜夜达五更。行人驻足听,寡妇起徬徨。多谢后世人,戒之慎勿忘!”

这乃是人民群众用幻想的方式对这对青年男女的赞美。诗写的是一出悲剧,但又是一篇颂歌。歌颂了忠于爱情的美好心灵,更歌颂了为维护爱情而对封建势力的大胆反抗。

《孔雀东南飞》代表了汉乐府诗的最高成就,历来已有定评。这首先当然是由于它的深刻的主题,同时,在它也几乎兼收并蓄了其它汉乐府诗的长处 诸如精采的对话、精当的剪裁、质朴自然的风格等等,而且更有创新和突破。

汉代的乐府叙事诗限于篇幅短小,总的说来,人物形象仍比较粗糙,缺乏鲜明的个性,情节也比较简单。只是截取生活的某一侧面。《孔雀东南》不是面壁虚构的产物,虽然受到一些真人真事的局囿,但在人物描写上远较其它乐府诗成熟,成功地塑造出具有性格特征的、栩栩如生的人物形象。特别是兰芝,诗篇着力地刻画了她对爱情的忠贞不二和对封建家长的清醒认识,使她成为文学史上富有叛逆色彩的妇女形象的光辉楷模之一。其它如焦仲卿的忠厚懦弱而又笃重感情,焦母的专横暴戾,刘兄的趋炎附势,无不个性分明,各具面目。

诗篇的结构较其它汉乐府诗更为复杂。它的故事完整,叙次井然,事件发生的时间地点、人物的身份性格、以及人物活动的情景都交代得非常清楚。有头有尾,有前因有后果。整个故事从两条线索展开情节。一条是兰芝、仲卿同封建家长的矛盾冲突,另一条是他俩的坚贞不渝的爱情。前者直接导致了悲剧的结局,后者则以兰芝、仲卿的死深化了反封建的主题。这两条线素紧密交叉,融而为一。诗一开始借兰芝之口揭露了和焦母间的矛盾。紧接着以焦母逼儿突出了焦母的暴戾专横,反衬出兰芝的无辜。而后,诗篇又着意描写夫妻离别、大道盟誓,渲染两人的恩爱之情。最后,又通过阿兄逼嫁、相约殉情的情节,把故事推向高潮。全诗情节跌宕起伏,环环相扣,层层深入,以“孔雀东南飞,五里一徘徊“起兴,又以“鸳鸯对鸣”作结,前后呼应,浑然一体,在叙事艺术上达到了很高的境界。

因此,说《孔雀东南飞》代表了汉乐府诗的最高成就,并不是过甚其词,它是我国诗歌史上不朽的名篇。

你认为哪首爱情诗才是最伟大的,对此你又有什么感悟?

我认为这首爱情诗最伟大:

问世间,情为何物,直教生死相许?

天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?

横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。

招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。

天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。

千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

以大雁传情,把它们比翼双飞映射到世间的男女爱情,夫妻相爱,生活在理想的环境下,好不让人羡慕;后面又写当网罗惊破双宿双飞的美梦之后,一只孤单大雁为情而死,由物及人,触景伤情。就如梁山伯与祝英台一样,你若去了,我便不独活。爱情的伟大便是执子之手与子偕老,生则同衾,死则同穴,一生一世不分离。现代的我们恐怕是很难达到这个高度了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。