有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

我来谈谈谭嗣同跟老婆李闰的爱情故事吧,谭嗣同临刑前不仅留下了绝命诗,其实还留下了一封绝命信!

谭嗣同在戊戌变法失败之后,把自己的宝剑交给了大刀王五保管,这把宝剑是有名字的,叫“凤炬剑”。

除了这把“凤炬剑”外,谭嗣同还留下了两把自制的琴,一把叫“雷残琴”,一把叫“崩霆琴”。这两把琴也是他跟妻子李闰的心爱之物,在他赴京变法之前一夜,两口子曾灯前对弹。随后,他携带着这两把琴,外加那把宝剑,毅然赴京变法,从此再也没有回去……

一、

若没有那场变法,那么谭嗣同出现在历史课本中的形象,或许是佛学家、是侠客、是诗人、是艺术家。

是的,谭嗣同真就是这么一个奇男子!

本出生于官宦世家,全家都受益于科举,唯独他对科举不感兴趣,甚至厌恶科举;本是一个异常激进的人,年轻的时候却潜心修禅,甚至完成一部哲学大作《仁学》;本以为是一介文人,没曾想还曾经仗剑走天涯,武学造诣也不是一般人能比得……

之所以谭嗣同会变成如此矛盾的个体,我(杨角风)觉得,跟谭嗣同幼年的遭遇脱不开干系。

谭嗣同的父亲谭继洵,虽然也曾做到过湖北巡抚兼署湖广总督,这么大的官。但是他对子女却很宽容,而且对待子女的成长缺少自己的主见。

但谭嗣同的母亲徐五缘却不一样,她对谭嗣同的教育问题很是看重,平时也不苟言笑。他在《先妣徐夫人逸事状》里面,曾详细记载了幼时的他跟母亲的关系,以及母亲的性情等内容:

“先夫人性惠而肃,训不肖等谆谆然,自一步一趋至置身接物,无不委曲详尽……故嗣同诵书,窃疑师说,以为父慈而母严也。”

谭嗣同一方面也想跟母亲撒撒娇,另一方面又得故作坚强,这种内心跟外在表现的矛盾,形成了激烈碰撞,对谭嗣同性格的养成有很大的作用。

二、

比如,在谭嗣同七岁的时候,他的母亲因为大哥结婚的事,回老家待了一年,临走前嘱咐他:

“戒令毋思念!”

一个七岁的孩子,心里并不愿意跟母亲分离,但内心却倔强得很,送行时母子俩人也是互相倔,谁都不说话:

“拜送车前,目泪盈眶,强抑不令出!”

但是,等母亲真的走了,小小年纪的谭嗣同因为太过思念母亲,接连生了好几场大病。等到第二年母亲回来,问起生病的事,是不是因为思念母亲导致?

谭嗣同仍然倔强地回答不是,这让其母亲徐五缘,既心疼又欣慰:

“此子倔强能自立,吾死无虑矣!”

所以,谭嗣同在这种教育理念下成长,本身就倔强,死不认输,他的一身傲骨也源自于此。

等到了十二岁那一年,他的母亲因为回家省亲,结果感染了瘟疫,回京后也感染了谭嗣同的长姐和长兄,三个人也因此接连丧命。就连谭嗣同本人,也在床上躺了三天不吃不喝,在鬼门关走了一遭,活了过来。

这之后就是谭家二姨太太当家了,谭嗣同在家中更是没有安全感,这种不安直到成家后都没有消散。他也多次跟妻子李闰写信,担心二妈(二婆婆)刁难,强调要节俭:

“惟必须节俭,免得人说嫌话耳!”

三、

母爱这边缺席,父爱又常不在,故谭嗣同跟兄弟们关系很好,可惜他的兄弟大都不长命:

“余夜读,闻白杨号风,间杂鬼啸。大恐,往奔两兄,则皆抚慰而嗬煦之。”

后来他跟大刀王五的关系如此之好,甚至结拜成异性兄弟,也恰恰是谭嗣同特别重视兄弟情的原因所在!

经历了母亲和长兄去世之后,谭嗣同开始崇尚武学,在十三岁的时候甚至写下这么一副相当中二的对联:

“惟将侠气流天地,别有狂名自古今!”

谭嗣同并非仅仅是说说罢了,而是真的就去学武了,他拜过很多人为师。比如拜过胡七为师,胡七也是晚清著名武术家,贯习通臂拳,形意拳,太极拳,擅使锏和双刀;他也跟着父亲的部下学过骑马射箭,把自己想象成一个英勇善战的骑兵;后来他还拜大刀王五为师,学习剑法以及单刀,后来不知咋搞的,俩人又成了把兄弟……

曾创作过《潘金莲》、《忠王李秀成》、《关不住的春光》等剧本的剧作家欧阳予倩,他祖父曾教过谭嗣同文学,他评价谭嗣同:

“他喜欢技击,会骑马,会舞剑,我曾看见他蹲在地上叫两个人紧握他的辫根,一翻身站起来,那两个人都跌一跤。”

甚至他还跑去甘肃父亲的驻地,跟西域人一起骑马逐猎,颇有飞将军李广的风范。

四、

若没有后来的戊戌变法,谭嗣同可以当剑客,可以当文人,可以研究佛学,而不是以维新派的身份记录史册。

谭嗣同在十八岁的时候,奉父命,跟湖南观察使李篁仙之女,名叫李闰的女子结了婚。他跟李闰的爱情故事,甚至可以比肩梁山泊与祝英台、白娘子跟许仙、牛郎跟织女。当然那些爱情故事都涉及到神话传说,而谭嗣同跟李闰确实是人间的爱情。

谭嗣同跟李闰在一起15年,异常恩爱,坚持一夫一妻,不让老婆缠脚,也不纳妾,还讲究男女平等。

谭嗣同自制“崩霆琴”和“残雷琴”,经常跟妻子两个人对弹,李闰也支持丈夫积极参与变法。不知道,后来得知谭嗣同命丧于此后,李闰有没有后悔过,有没有像王昌龄写的诗那样:

“闺中少妇不曾愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”

李闰也是一个相当有文化,有才学的女子,谭嗣同死后,她从“忍死须臾待杜根”这句话中,提取两个字,更名“庾生”,以此纪念亡夫。后来还多次写悼念诗悼念谭嗣同,辛亥革命之后,她还曾任浏阳女子学校名誉校长。

谭嗣同被杀,并非是因为他追逐功名利禄,而是完全为了民族兴亡而慷慨赴死:

“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”

五、

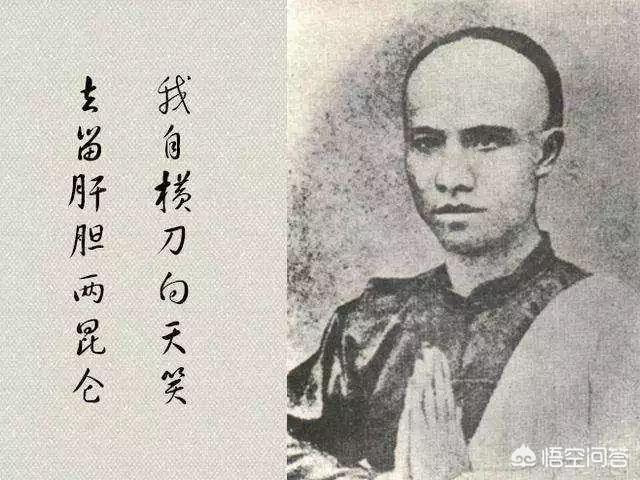

谭嗣同入狱后,写下了一首诗:

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”

关于两昆仑是谁,我们之前也讲过,流传最广的说法,也是梁启超所说的是指康有为和大刀王五。若是从谭嗣同自身来讲,两昆仑也可能是指他自己,或者再加上一个唐才常。

唐才常跟谭嗣同是老友了,俩人在长沙时务学堂时,就并称为"浏阳二杰"。谭嗣同死后,唐才常异常伤心,逃亡到了日本,再后来回国组织起义,被捕后在狱中写诗:

“剩好头颅酬故友,无损面目见群魔!”

而谭嗣同明明可以逃走,他偏偏不逃,静等被抓,他的妻子李闰也买通了狱卒,跑到狱中跟谭嗣同见了最后一面。

夫妻二人一见面,泪如雨下,李闰也不理解自己的丈夫为什么不逃,也非常遗憾自己没有给谭嗣同留下子嗣:

“结婚这么多年,咱还没有子嗣,是我对不住你!”

谭嗣同听妻子这样说,先是叹气伤心,呜咽泪流,随后苦笑一声:

“如今这世道,多一个孩子,多一个奴隶而已,不要也罢!”

就这样,谭嗣同从容赴死,在菜市口,面对百姓的不理解,投鸡蛋啊,扔石头啊,他还昂首挺胸:

“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

六、

实际上,我们只知道谭嗣同行刑之前,作了诗,喊了话,却不知他还给妻子留下了一封诀别信:

“闰妻如面:

结缡十五年,原约相守以死,我今背盟矣!手写此信,我尚为世间一人;君看此信,我已成阴曹一鬼,死生契阔,亦复何言。惟念此身虽去、此情不渝,小我虽灭、大我常存。生生世世,同住莲花,如比迎陵毗迦同命鸟,比翼双飞,亦可互嘲。愿君视荣华如梦幻、视死辱为常事,无喜无悲,听其自然。我与殇儿,同在西方极乐世界相偕待君,他年重逢,再聚团圆。殇儿与我,灵魂不远、与君魂梦相依,望君遣怀。

戊戌八月九日,嗣同。”

这封信如今读来,仍然让人泪流满面,也足可见谭嗣同跟妻子李闰的感情之深。

谭嗣同被抓前,一再拒绝大刀王五的苦劝,也拒绝日本使馆的协助,执意不逃。入狱时将“凤矩剑”赠给了大刀王五,后来这把剑跟大刀王五的那把青龙偃月刀一起被炼了钢铁。而谭嗣同的那把“残雷琴”也留了下来,现藏于故宫博物馆,但是“崩霆琴”从那之后,就不知下落了。

谭嗣同是第五个行刑的,用的钝刀,足足砍了30多刀才断气,可以说他是受到了极大的痛苦,可惜全程硬是哼都没哼一声,真是条汉子。

妻子李闰后来写诗悼念谭嗣同:

“前尘往事不可追,一成相思一层灰 。来世化作采莲人,与君相逢横塘水。”

李闰在以后的日子里,每逢谭嗣同的生辰、忌日都会焚香燃烛、祭奠亡人。而且常常写悼亡诗,据统计从谭嗣同离世到李闰离世,这30年间,一共作了200多首诗。

这些诗连同谭嗣同的遗物都放在楼上,并封住门,30年间不为人知。直到李闰去世后,人们才发现了这些东西,时过境迁,多年过去后,我们能找到现存的李闰悼亡诗也就只剩几首了……

李闰六十岁生日那天,康有为和梁启超给她送了一块匾,上书“巾帼完人”四个大字。只是,娶了五六个小老婆的康有为是不会理解,没有谭嗣同的“雷残”和“崩霆”,再也奏不出和美的弦音……

以上为回答!

有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

我们小区的老王太太今年都八十多岁了,老伴去世很多年了,她有两个女儿,一个儿子。儿子还不到30岁的时候就是白血病去世了。

前几天老太太查岀来了肺癌晚期,已经没有治疗的价值了,人之将死 其言也善。就想起了她那当年改嫁的儿媳妇和被带走的孙子了。小县城不大,打听了几个老邻居就找到了。儿媳妇早就改嫁他人,又生了一个女孩子。带走的那个孙子都30多了,也已经结婚生子了,一直不知道自己的身世,把继父当亲爸爸。

老太太和两个女儿找上门来,又是哭又是闹的,勾起了儿媳妇痛苦的往事也是不停的哭,搅得现任家庭鸡犬不宁的,现任丈夫把老太太和两个女儿给赶出去了。小区里的老人知道这件事后都骂这娘仨,是成事不足 败事有余。

当年她儿子和儿媳妇是高中同学,自由恋爱结婚的。老太太不同意,整天在家指桑骂槐。两个姑姐也是从中挑拨,偏巧儿子又性格软弱,一个劲的劝说媳妇忍让。没想到没几年男的就查岀了白血病,没几个月就去世了。临死前给媳妇儿写下了遗书。大致内容就是,XX爱妻这几年委屈你了,你也知道我妈我姐是什么样的人。我恨自己没有好好的保护你。如今我要死了,没有了我,这个家肯定容不下你,遇到合适的你就往前走一步吧!千万别找个像我这样窝囊的男人,一定要找个能保护你的男人。

应该是一边哭一边写的,纸都是湿了又干的,皱皱巴巴的。

有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

《示儿》

宋朝.陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

这首著名的诗篇是宋朝大诗人陆游在八十五岁病重时写下的绝筆,也是遗嘱。充分表达了诗人的爱国情怀和对祖国必定能统一的坚定信念。

诗人感到自己即将离世,但不惧死而心中有悲,悲的是祖国的北边仍被金人占领,沒有看到祖国的统一将死不瞑目的悲愤。但诗人並没有绝望,仍坚信国家一定能够统一,把自己的殷切希望寄托子孙后代並深情地嘱咐儿子,祖国统一的那天,在家祭时,一定要将这个好消息告诉我

陆游的这首诗、这篇遗嘱放在现在仍具有现实意义,我们的国家还没有统一,但作为一个中国人,一定要具有强烈的爱国情怀,坚信我们的国家必将统一,中华民族无往而不胜!

有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

按照题目,介绍几位伟人的遗言、遗嘱,与友友们分享。 △李先念是德高望重的老一辈无产阶级革命家、政治家,共和国36位军事家,曾任国务院副总理、国家主席。他逝世后,按照他生前的遗愿,基碑上只有24个字:先天下之忧而忧,与天地同在,念人间之乐而乐,共日月奇光。这既是对他一生的真实写照,也是他人生追求的目标,就是把中国建设成与日月同辉的伟大国家。

△徐向前,共和国元帅,一生功勋卓著,他是惟一任过总参谋长、国防部长(国务院副总理兼)、军委第一副主席三个最高军职的将帅。1990年,病重的徐向前元帅对子女们说:“我说不了多少话,我要说的是,我死后一不搞遗体告别,二不开追悼会,三把骨灰撒在大别山、大巴山、太行山、河西走廊。这就是我留给你们的遗言。”1990年9月21日,徐向前元帅与世长辞,按照他们生前愿望把骨灰撒在大别山、大巴山、太行山、河西走廊。

△许世友,是从大别山走出来的共和国上将,一生忠诚勇敢善战,少林出身,刚正不阿,赫赫有名,曾任南京军区司令员。在1985年,当他得知自己患了癌症时,难以挽救时,留下遗言:“生前尽忠,死后尽孝。”他要求死后土葬于母亲的脚下,永远陪伴母亲。此事上报给了邓小平,邓小平批示到:照此办理,下不为例。

有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

讲一个罗荣桓遗诗教子的故事,今天读来依然令人动容,心生感慨。

罗荣桓(1902-1963),中国无产阶级革命家,中国人民解放军杰出的领导人。湖南省衡山(今衡东)人。1927年加入中国共产主义青年团,随即加入中国共产党。同年参加鄂南暴动,历任连、营、纵队的党代表。1930年起,历任中国工农红军第四军政治委员,第一军团、江西军区、第八军团的政治部主任。抗日战争时期,历任八路军一一五师政治部主任、一 一五师政治委员并代理师长、山东军区司令员兼政治委员、中共中央山东分局书记。第三次国内革命战争时期,先后任东北民主联军副政治委员、东北人民解放军政治委员和中国人民解放军第四野战军第一政治委员。建国后,历任中央人民政府最高人民检察署检察长、全国人民代表大会常务委员会副委员长、国防委员会副主席和中国人民解放军总政治部主任等职。1963年12月16日在北京逝世。

1963年下半年,罗荣桓同志的病情日益严重,他很想作一首诗,作为对子女的嘱托。但他已力不从心。于是,他该把诗的内容口授给保健医生黄树则,由黄树则整理出来,后又经罗荣桓的夫人林月琴进行了审阅、订正。这就是《告子女》一诗:

我尽力争取不死,

继续为革命奋斗;

如果死已经来临,

我也无所畏惧,

决不发愁。

我给你们留下的,

只是党的事业,

别的什么都没有。

我的遗嘱是一句话:

永远跟着共产党走。

这首诗,表现了罗荣桓这位伟大的无产阶级革命家对待生死问题的态度,反映了他的共产主义的人生观和坦荡胸怀。在革命战争年代,他为人民的解放事业,出生入死,前仆后继,英勇战斗,不怕牺牲,表现了大无畏的革命精神和英雄气概。在死亡面前,他同样是无所畏惧,决不发愁。他留给子女们的不是万贯家财,高官厚禄,而是党的事业,是永远跟着共产党走的庄严嘱托,表现了一位共产党人对党的忠诚与爱戴。这是一位无产阶级革命家留给子女最宝贵的财富。

有哪些令人动容的遗书、遗嘱、遗折或者绝命词?

我觉得是林觉民的《与妻书》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。