古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

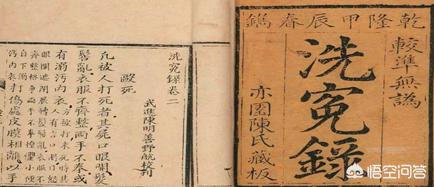

前几天,我在工作人员的要求下,在一纸购房合同上用右手食指按下了指印。当时就有个疑问,难道用那个指头按手印还是有规定的吗?出于好奇,我查了相关的材料,《合同法解释二》第五条规定“当事人采用合同书形式订立合同的,应当签字或者盖章。当事人在合同书上摁手印的,人民法院应当认定其具有与签字或者盖章同等的法律效力。”也就是说,按手印时具体用那个手指在法律上是没有明确规定的。其实我对按手印是不陌生的,年幼的时候,在电影中有些地主老财逼着穷人家卖儿卖女,在那张泪痕斑斑的卖身契上按下血红手印的情景,仍记忆深刻。看来,把按手印当作身份确认是有传统的。通过追根溯源,果不其然,早在秦朝,指纹就被开始应用了,不过当时主要的功能是用来破案。古人当时没有计算机、没有显微仪,主要是用眼睛来判断,只要将在现场提到的指纹通过与嫌疑人的对比,即确定作案罪犯,指纹加快了破案速度,让很多疑案、冤案也得以迎刃而解。在电视剧《大宋提刑官》中,断案高手宋慈就多次利用指纹来破案,并取得意想不到的效果。历史上真实的宋慈还写过一部《洗冤录》,里面详细记载了他办案的过程,其中不乏靠指纹办案的例子。

古代人是很聪明的,看到指纹的唯一性和不可复制性,除了利用指纹破案以外,从唐朝开始,在各种的契约、遗嘱等都有了指纹,用来代表一种契约精神,当时叫“画指券”,亦叫“画指为信”,双方签订人以及中间人在契约达成后都需画下食指上三条指节。

同时,对于一些保密文件,古代人用粘土密封,再盖上手印或印章,如果有人偷看了机密必然会破坏指印,为了神不知鬼不觉,必须再封上盖上相似指印,但两个人的纹路是不可能一样的,只要对比指纹,便可知真假。一些名人所做的字画、工匠所制造的陶器等有时也会印上指纹,以防被伪造。

古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

随着科技时代的来临,手机解锁,门禁,甚至公交车刷卡都直接用手指就可以完成,这也给了我们一个错觉,指纹识别是高科技的产物。其实指纹法最早在唐代就有记载了,1927年德国罗伯特·海因德尔就在其《指纹鉴定》一书中说,中国唐代的贾公彦是世界上提出用指纹识别人的第一个学者。而最早最系统的依靠指纹断案是宋慈,且已可以十分成熟的运用,并收录在宋慈《洗冤录》中。

封建时期由于科举的局限性和贫富差距的不均。下层社会的人民并没有得到良好的教育,因此认字也比较少,这就形成了普通人参与的契约上一定要摁手印,手(掌)印成了主要的证据来源。

1959年新疆米兰古城挖掘出了一份唐代藏文借粟契,这封契是用棕色的粗纸写成的,藏文为黑色,落款处有4个红色指印,其中一个能看到嵴线,这算是古代第一个印有指纹的契约文书。

国外首次利用指纹破案发生在1892年的阿根廷,比中国人晚了近2000年。 《宋史.元绛传》里就记载了一起利用指纹破案的典型案例:话说北宋仁宗天圣年间,江西永新县有个名叫周整的赌徒。有一次,周整和富二代龙聿去赌博,结果输了个精光,不甘心的周整竟将属于他母亲的15亩土地作为赌注压了上去,结果又输了。只能将这土地划分龙聿。写契约时突然意识到这15亩地的所有权母亲的,因此契约上必须得有周整母亲的手印方能生肖。周整知道母亲的脾气,于是他背着母亲在家里找来了一份按有母亲手印的字据,然后涂掉上面的字,和龙聿一起伪造了一份契约。过了几天当龙聿拿着契约去要地时,周整的母亲不同意,并将龙聿告到了衙门。断案讲究证据,县衙看到契约上有周母的手印二话不说将地判给了龙聿。周母表示不服,又将龙聿告到了州衙门,结果州衙驳回上诉维持原判。

又过了几天,大文学家元绛被任命为永新县令,周母再次将龙聿告到县衙。元绛这次没有轻易下结论,他反覆、仔细地察看了龙聿的契约,终于发现了破绽。他告诉龙聿说:“你这份卖地的契约是伪造的。”龙聿不服,元绛指着契约上的手印说:“这份契约上的年月字迹在手印的上边,说明你是先得到了周母文书上的手印而后撰写的契约,这不合逻辑”龙聿见事情败露,只好承认契约上的手印是假的。元绛以假手印为突破口,终将属于周亲的15亩田产物归原主,当然,周整输的钱还是要慢慢还的。

宋慈在《洗冤录》中有过描述,一个人手指印不管按多少次,指纹都不会改变,除非指头不在,否则伤口愈合指纹还是不变的,每个人的指纹不尽相同,可以作为个人认可的证据,加之古人文盲偏多,所以用按手印的方式代替签字。因此虽然没有指纹识别仪器,但是,是有指纹鉴别技术的,所以押指纹也成为了最快捷方便的方式。古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

古代有指纹识别!

古代有指纹识别!

古代有指纹识别!

有同学在看琅琊榜时,看到谢侯被流放时写的信,最后咬破手指按下手印。同时在各种古装剧和历史记载中,也能找到签字画押、按手印的情况。心想古代没有指纹识别技术啊,那么古人有何技术来鉴别手印的真伪呢?

因为问题就是错的,指纹、掌态识别很早很早就有了!现代人也不要太自恋,以为古人连“每个人的指纹不太一样”“斗箕各自不同”都观察不出来。古代当兵都要造册,叫做“箕斗册”,用于辨别谁是谁,进行法律意义上的验证:

前因岑部院驻节台阳,一切应听就近调度,本部堂批不定断有之,或系验文备案而不批发亦有之。所称营中编箕斗册一件,遍查未见,是详是禀,抑系验文?何时发申?何时递送?该道速即查明禀复,不得摭一、二事,遽谓本部堂怠于批发。我们再看一个中国商代的物件:

这是江西万年的斋山商代土著文化早期遗址出土的商代陶片,陶片上有很明显的指纹印记。这些指纹距今已有3600年历史,证明指纹作为“某记”,在远古就已经有了。而中国官方,将指纹指纹作为破案依据不晚于宋朝,当然,系统论证指纹的走势,集结成篇进行学术论述可能要晚一些,但也绝不能说古人不会指纹识别。

图:中国古代,通常都以某“记”来作为自己的记号,让人易于分别。商代陶片主人制作陶器时,就顺手一捏,形成自己独特的印记。

目前出土的唐代契约,末尾一般都有手印。各种书画作品中,也不乏按手印做记号的。

如果是签订契约,那么各种保人,也都要在契约后头按手印,作为身份的鉴定。有人认为指纹识别是现今的技术,作为法律证据更晚。譬如说,指纹研究是1684年的英国人发现的,指纹断案要到19世纪:“在19世纪晚期,指纹已经被用作警察破案的线索,但直到1898年,发生在孟加拉的一起谋杀案,是全球第一例在法庭上以指纹定罪的案例。”

事实上,指纹用于法律上的断定,中国有史以来的物证,都要比这早得多得多。刚才说过,也列出考古证据,证明用拇指印当记。如果古人明明不知道每个人手印的独特性,那为什么还要按手印呢?

我们都知道,签字也是因为每个人的字体都不一样,不管别人跟你类似不类似,但这个名字是你的,又和你的字一模一样,就可以作为一种证据。再加上指纹,那就是你签的没跑了(强制或欺骗除外)。

因此,中国宋元及以后,某人招供画押,一般都会在落款处按上手印。日后如有疑问和纠纷,可以调出案卷。如怀疑不是本人押的,可以让此人在另外一张纸上按下他的手印,然后同案卷上的进行对比,是不是本人,一看便知。除了“指纹”鉴别,人们还意识到整个手掌、脚掌的纹路走向都不一样,因此这些也都用作法律证据:

更多有趣知识请直接关注我!

古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

首先,指纹识别技术的产生从一开始就是用眼睛来识别的,原因有二,其一是古代社会读书识字之人比较少,多属于精英阶层,因此普通人参与契约一般都是按上手印。其二是古人缺乏笔迹鉴定技术,很多文人以模仿别人笔迹为爱好。所以古人都采用了按手印这种简单有效的方式,当然对应的古代当然有指纹识别技术。

自秦代以来,我国就有用指纹破案的记录。在秦简《封诊式-穴盗》篇记载: “内中及穴中外壤有膝、手迹、膝,手各处”。这表明秦代司法人员已将“手迹”作为破案方法。

中国唐代的贾公彦是世界上提出用指纹识别人的第一个学者。我国古代对指纹的观察和应用,在唐代传到外国。并且解放后发现的唐代许多文书、契约、遗嘱上都有指纹、指节纹或掌纹,以此作为识别个人的重要手段。此后历代,都沿用在文书上以指模、掌模为鉴的习惯。

古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

古代又没有指纹识别技术,按手印有用吗?怎么识别?

应“新章网络”的邀请

答:根据考古学家的考古发现和史书上的记载,在我国指纹识别技术,早在2500年前的战国后期,聪明的古人就掌握了,那个时候就已经利用犯罪嫌疑人在犯罪现场遗留下来的指纹进行破案了。

当时,甄别技术主要是利用图形对比法,用放大镜进行放大的。

关于古人利用指纹如何界定犯罪嫌疑人的案例,提问者可以度娘一下或者到大型图书馆翻阅看一看。

所谓指纹就是每个人的指头上表面凹凸起来的纹路,这些凹凸的纹路的起点、终点、分叉、重合结合被称为细节特征点。而且指纹它是终身制,它有无数种排列序号,由此说明每一个人的指纹包括指纹的每一条纹路线都是独一无二的。科学研究证明 人类迄今为止还没有指纹完全一样的人,其中包括双胞胎。

古代的人由于文明程度低,能够读数识字的都是奴隶主,而奴隶们只是生产工具,根本没有权利来读数识字。奴隶由于没有文化,他们之间进行交易时,只能够按手印。记录解放前穷人生活的影片“白毛女”中的杨白劳跟黄世仁签订的喜儿的卖身契上所按的手印,就足以证明当时的穷人的生活处境。有钱的人都是签字画押,没钱的人只能够按手印。

如今现代许多高科技,让指纹应用技术如虎添翼,它广泛应用人们生活的每一个角落。例如现在的手机,如果没有指纹识别技术,手机根本没有人买。相信今后人们利用指纹识别技术或人脸识别技术等等,来在确保安全的情况下,让人们方便快捷。

以上为个人观点,仅供参考。

知足常乐于上海2018.9.26日

古代没有指纹识别技术,为什么还要按指纹?

二千多年前的秦代,我国就有用指纹破案的记录可。在云梦出土秦简中的《封诊式-穴盗》篇记载: “内中及穴中外壤有膝、手迹、膝,手各处”。这表明秦代司法人员已将“手迹”作为破案方法,并对作案现场进行司法检验的一种物证。

1927年德国罗伯特▪海因德尔在《指纹鉴定》一书

中断定,中国唐代的贾公彦是世界上提出用指纹识别人的第一个学者。我国古代对指纹的观察和应用,在唐代传到外国,对以后世界皮纹的研究和现代皮纹学的产生和发展都起过深远影响。

解放后发现的唐代许多文书、契约、遗嘱上都有指纹、指节纹或掌纹,以此作为识别个人的重要手段。此后历代,都沿用在文书上以指模、掌模为鉴的习惯。

我国古代军队有《箕斗册》,即登记士兵指纹,以便检查。这表明当时己能对指纹按形态、结构进行正确分类,并将这种分类特征和知识应用于社会实践。

古代社会因为识字的人比较少,多属于精英阶层,因此在普通人参与的契约上一定要摁手印。因为古人没有笔迹鉴定技术(而且古代很多文人以模仿字迹为个人爱好),手(掌)印成了主要的证据来源

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。