为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

噶尔丹统治的地区,包含了今天的新疆、青海,以及中亚地区的今哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的部分地区,地域广阔,实力雄厚。

然而,自1690年与康熙开战,到1696年众叛亲离死于沙漠,不到6年的时间,噶尔丹即为康熙所败。

噶尔丹拥有如此强大的实力,其个人能力更是堪称为一代枭雄,为何这么快就败了呢?

一代枭雄,开创出庞大的汗国噶尔丹是准噶尔部大汗巴图尔洪台吉的第十二子。

他少“有大志,好立奇功,父母深爱之,欲立为黄(洪)台吉”。

然而,噶尔丹另有想法,推辞:“阿哥在”,不作继承人,独身到西藏求学。

当然,这可不是噶尔丹“一心向佛”,他另有打算。

当时,草原各部都已经信奉了黄教,如果能获得宗教僧俗统治者的支持,噶尔丹在草原各部中都能获得举足轻重的影响力!

果然,到西藏后,他“不甚学梵书,唯取短枪摩弄”,主要精力用来学习武艺,并结交当地上层人士。

当时,五世达赖的第巴桑结也有扩充实力的打算,遂决心扶持噶尔丹。

噶尔丹由此获得了达赖认证的宗教身份,并在回到准噶尔部后,成了整个卫拉特各部影响力最大的活佛。

很快,在僧格被杀后,噶尔丹利用其宗教影响力,集结力量为兄复仇,获得了准噶尔部的统治权。

随后,他以惊人的效率开始扩张。

康熙十七年,他占领了哈密、吐鲁番,并被五世达赖封为“博硕克图汗”。

康熙十九年,他应五世达赖的要求,帮助天山南路伊斯兰教“白山派”进攻“黑山派”,趁机夺占南将,随即,又攻占喀什噶尔,夺占叶尔羌。

此后,噶尔丹又进攻哈萨克部,并征服了布鲁特人,占领了今乌兹别克斯坦的费尔干纳。

此后的噶尔丹,其统辖的地区,北鄂木河,沿额尔齐斯河溯流而上,抵阿尔泰山,西抵巴尔喀什湖以南哈萨克人的游牧地,东达鄂毕河,地域辽阔,已是一个庞大汗国。

随即,噶尔丹东征喀尔喀蒙古,并计划随后控制漠南蒙古,重新统一蒙古各部,与大清分庭抗礼。

接下来,噶尔丹的对手,变成了康熙。

致命软肋然而,强大的表面之下,隐藏着致命的软肋。

1、统治区域虽大,但基础薄弱。

被征服地区,仍然由当地贵族实施统治,

噶尔丹确保他们效忠的方式,一为武力压制,二为人质,三为其宗教身份,尤其是五世达赖及第巴桑结的支持。

然而,康熙二十一年,五世达赖已经圆寂,第巴桑结“秘不发丧”,以为达赖喇嘛的名义独专其事。

尽管如此,五世达赖圆寂的传言还是已经传开,其影响力已经受到削弱。

如此,一旦武力压制削弱,噶尔丹的统治区域将陷入分裂。

更严重的是:噶尔丹对其基本盘——准噶尔部的统治基础也是极其不稳定的。

按照草原的习惯法,准噶尔部的统治权,应在僧格的几个儿子中选择。

只是,僧格死时,诸子年幼,噶尔丹打着“达赖喇嘛遣归辖其众”为僧格报仇的旗号统辖准噶尔部,获取支持,但依草原惯例而言,僧格的几个儿子仍然拥有继承权。

因此,在其兄僧格的几个儿子逐渐成年后,其对旧部的影响力也日益提高,对噶尔丹的基本盘构成了威胁。

2、经济虽富庶,但对外需求较大。

噶尔丹统治区域,有不少地方水草肥美,适合畜牧,也有丰富的矿产资源,更有闻名天下的工匠。

但同时,维持对外贸易,尤其与大清的贸易关系,对其经济稳定起着关键作用。

准噶尔人民要从中原获取棉布、丝绸、茶叶、大黄以及各类受工业品,也需要将皮毛、马匹销售到中原地区。

一旦贸易断绝,准噶尔的生产、生活都会受到巨大影响。

3、军事力量虽然强,但持久力有限。

噶尔丹的军队以骑兵为主,机动力极强。同时,由于噶尔丹对装备的重视,其军队的盔甲、火器也都维持着不错的水准。

就兵力而言,在征服过程中,噶尔丹曾多次举兵10-15万,其规模也是不小的。

然而,这一切,得益于噶尔丹的充分动员。

但是,由于经济基础、人口规模,其持久征战的能力有限。

此前,噶尔丹的征战,通常在较短的时间内即完成,迅速打完,喘气休整,再来下一场。

如果战事久拖不决,一口气喘不过来,其力量将迅速衰竭。

噶尔丹的这些软肋,都被康熙看在眼里。

随即,康熙针对性展开动作,从根本上削弱噶尔丹。

削弱噶尔丹的外部支持回顾噶尔丹的创业史不难发现,噶尔丹是一个善于“借势”的人。

早年他就只身入西藏,借宗教之势,控制卫拉特各部并不断扩张势力。

此后,他又借沙俄之势,扬言自沙俄借兵,威胁喀尔喀蒙古。

所谓“借势”,就是半真半假,虚张声势,使形势朝着有利于自己的方向发展。

要打击噶尔丹,就要先去其势,使其无法“撬动杠杆”。

康熙首先是削弱了五世达赖对噶尔丹的支持。

五世达赖不但支持噶尔丹,还曾与吴三桂联络,支持吴三桂。

此时,五世达赖的支持,对噶尔丹觊觎蒙古十分重要。

要知道,当年,皇太极平定蒙古各部时,也是借了黄教之势。

康熙不能给五世达赖和噶尔丹这个机会。

三藩之乱后,康熙以庆祝为名,开始对五世达赖的使者施加压力。

随即,雅克萨之战后,康熙又派代表,与达赖五世的代表一起,于杜冷白齐尔之地会盟,解决喀尔喀蒙古内部的纠纷。

在这次会盟中,明确:五世达赖虽是宗教领袖,但不能干涉喀尔喀蒙古的具体事务。

由此,噶尔丹借五世达赖之名号令蒙古各部的企图失败了。

随即,康熙又正式对沙俄提出严正警告,表示沙俄再支持噶尔丹就是“负信誓而开兵端也”。

此时,经过两次雅克萨之战,沙俄南下的势头已经被遏制,也无意再在南方投入太多力量,遂不愿再进一步与噶尔丹勾结。

由此,噶尔丹的外部支持大大削弱了。

扶持策妄前文说到:噶尔丹与僧格诸子的矛盾是不可调和的。

噶尔丹为稳固统治,毒杀了僧格次子,又企图杀害僧格长子。

僧格长子策妄阿拉布坦逃走。

一开始,策妄阿拉布坦只带了僧格旧臣7人,部众5000人。

可以说,此时的策妄,完全不是噶尔丹的对手。

或许是不愿将矛盾过于公开化,噶尔丹在派出的追兵被击败后,没有立刻平定,策妄得以幸存下来。

康熙抓住机会,派员外郎颁词敕书及缎匹,“谕绝噶尔丹”。

当时,大清的敕书在相关地区仍然拥有权威性,噶尔丹本人当年也是讨得敕书才得以稳固统治的。

如今,策妄得到康熙的敕书,无疑使其他号召力大为提高。

此后,策妄与大清结为盟好,借大清之势获取支持,扩充势力。

策妄不但控制了伊犁地区,还不断攻取噶尔丹其他地区,并表示要配合清军一起打击噶尔丹。

噶尔丹的失策此时,噶尔丹没有回师平定策妄,而是继续东进。

或许,在噶尔丹看来,以其军力击败大清,降服蒙古各部,其他问题的解决都是水到渠成。

康熙抓住噶尔丹的失策,给其致命一击。

喀尔喀三部被噶尔丹所击败后,十余万部众弃其庐帐南迁。

康熙立刻发各地仓米真机,以各类物资供其急需,并给他们安置放牧地。

与此同时,康熙对噶尔丹实施经济封锁。

如此,喀尔喀各部在漠南安定下来,噶尔丹一无所获。

此时,噶尔丹后方的伊犁流域已经失去,后援断绝,而喀尔喀各部南迁后也无所掠,给养匮乏,几致不能生存。

清、俄的报告都显示:噶尔丹大军当时出现了人吃人的现象,十分窘迫。

战事尚未开启,噶尔丹就陷入了进退两难的绝对被动境地。

诱战噶尔丹的军队素质确实高于清军。

乌尔会河之战,清军大败。

然而,噶尔丹深知此时正值动荡期,不是与康熙对战的最佳时机,遂有“潜师退去”之意,不愿立刻与康熙决战。

“有利则进,无利则退”,是2000年来草原民族骚扰中原王朝的常见套路。

对这样的套路,康熙再清楚不过了。

因此,康熙一面积极调兵遣将,一面采取各种措施,“鼓励”噶尔丹留下决战。

康熙反复强调:我们不是来讨伐你的,是来和你“永定盟好”的。

为了“鼓励”噶尔丹,福全还奉命馈赠了噶尔丹100头羊,20头牛。

由此,噶尔丹留了下来,进行决战。

乌兰布通,噶尔丹失利。

虽然战场上未落下风,但毕竟没有后援,噶尔丹不敢久持,只好逃走。

逃回漠北过程中,噶尔丹军饥寒交迫、疫疾流行,人员锐减,实力大挫!

遭遇连续打击,无喘息之机乌兰布通之战,尽管噶尔丹受到一定损失,但康熙“深知此人力强志大,必将觊伺终中原,不至陨命不止”。

英雄识英雄!

噶尔丹是一代枭雄,一旦给其喘息之机,待其恢复元气,他或西进收复失地,或南下进犯,“卷土重来未可知”。

因此,康熙没有被噶尔丹请好之言所欺骗,一面虚与委蛇,以安其心,一面积极准备,准备给其致命一击。

很快,康熙亲统9万大军,兵分三路,再次发起征伐。

昭莫多之战,噶尔丹再次大败,只带了10几人逃走。

逃走后,噶尔丹收集部众,又得5000余人,企图进犯翁金,掠取存粮后进攻哈密。

其志不减!

康熙也没有放松:“噶尔丹穷凶极恶,不可留于人世”,坚决、彻底要消灭才行。

因此,康熙一面遣使联络伊犁、青海、西藏等地的首领,孤立噶尔丹,一边全力准备,三征噶尔丹。

噶尔丹在众叛亲离之下,“饮食俱废”,病死了。

后记噶尔丹确实比较快就败亡了。

然而,噶尔丹开创的汗国却没有那么容易败亡。

此后,策妄阿拉布坦、噶尔丹策零时期,准噶尔汗国依然保持了强势,与大清常年争战,互有胜负。

到乾隆时期,花费了前后100年的时间,大清才彻底平定了准噶尔汗国。

噶尔丹的势力极强,能力极强。

然而,康熙抓住噶尔丹的软肋,以经济、政治、外交等手段,孤立、分化、瓦解、削弱了噶尔丹。

因此,噶尔丹虽有庞大的汗国、庞大的军队,却只有在势单力薄的情况下与大清展开角逐。

可以说,与康熙的角逐,未及开战,噶尔丹已败!

随即,康熙先以诱敌之法,在内蒙古与其决战,又抓住时机,实施连续、不间断的打击,彻底消灭了噶尔丹!

此后,噶尔丹开创的汗国,依然长期与大清角逐百年,然而,那些,和噶尔丹已经没有关系了。

为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

在对噶尔丹的战争中,清朝赢得很吃力,非常吃力!

准噶尔汗国是蒙古人所建立的最后一个草原帝国,其巅峰时期控制着西蒙古和整个新疆地区,与清帝国前后对峙了一百多年。

自元朝被明军赶出中原之后,蒙古高原就分裂成了“厄鲁特蒙古”和“喀尔喀蒙古”两大部分。厄鲁特蒙古在明代被称之为“瓦剌”,当年制造土木堡惨案的也先就是该部盟主。

到了明朝后期,厄鲁特蒙古共有五大部族,分别是:土尔扈特部、和硕特部、准噶尔部、杜尔伯特部、辉特部,各部落首领主要都是外姓,不是成吉思汗的后裔。

与厄鲁特蒙古不同,喀尔喀蒙古(也就是我们今天所说的外蒙古),其首领大多是黄金家族后裔,而蒙古大汗的位子也一直由喀尔喀蒙古把持着。

“厄鲁特蒙古”和“喀尔喀蒙古”就如同中国的南北朝时期,是蒙古民族的大分裂时代,而也正是由于蒙古人的不统一,才给了清朝征服蒙古的机会。

从明朝建立开始,厄鲁特和喀尔喀就开始互相征伐,一直持续到明朝灭亡,双方也未分胜负。后来随着清帝国的崛起,喀尔喀蒙古东部和南部地区被清军降服,形成了后来的内蒙古。而在征服内蒙古的过程中,蒙古末代大汗林丹汗也被清军击败,后来病死在了青海,其子向多尔衮投降并献出了传国玉玺,大蒙古帝国正式灭亡。

林丹汗死后,蒙古群龙无首迫于清军的强大,“喀尔喀蒙古”和“厄鲁特蒙古”均向清朝称臣,而此时的清朝忙于平定关内地区,于是对“喀尔喀蒙古”和“厄鲁特蒙古”都非常拉拢。

而就在明末清初之际,厄鲁特蒙古中的准噶尔部逐渐崛起,到1671年噶尔丹成为准噶尔部台吉(台吉类似于汉人的藩王、国王,比大汗低一级)。

噶尔丹继位后先是击败了厄鲁特蒙古的盟主,和硕部大汗鄂齐尔图,自己也开始称汗,正式建立准噶尔汗国,成为厄鲁特蒙古的新盟主。紧接着他又向南灭掉了苟延残喘的东察合台汗国,向东击败了哈萨克汗国,将整个新疆和蒙古西部纳入自己的版图。

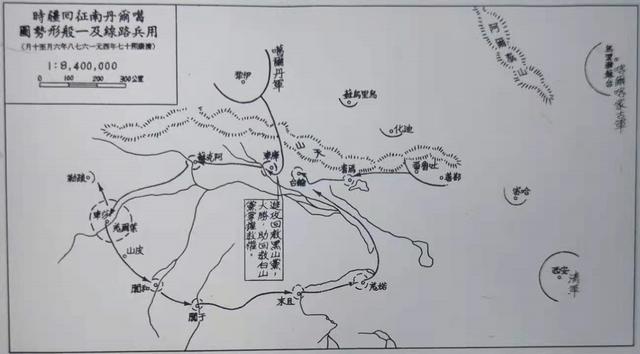

在统一厄鲁特蒙古后,噶尔丹准备效仿成吉思汗,开始了统一全蒙古的军事行动。(清朝初年,准噶尔汗国与喀尔喀蒙古和大清帝国)

1688年噶尔丹率兵3万进入喀尔喀蒙古,喀尔喀蒙古诸部不敌噶尔丹,纷纷逃亡内蒙古地区,向大清皇帝求救。康熙帝在接到求救之后派遣2万多人前去迎敌。

此时距离清兵入关已经过去40年了,八旗的战斗力真的大不如前了,面对着强悍的准噶尔骑兵,清军在乌尔会河遭遇惨败,康熙帝闻之大惊,而噶尔丹在获胜之后立即率军南下,直扑北京。(噶尔丹最巅峰时期的版图)

噶尔丹南下的消息震动清廷,康熙下令京师戒严,之后迅速总计动员了10万大军前去迎战。

面对着康熙的亲征,噶尔丹没有一丝的恐惧,在他眼中,此时此刻的局势像极了470多年前“野狐岭之战”。

公元1211年,蒙古人的民族英雄成吉思汗在内蒙古的野狐岭击败了金国40万大军,正式拉开了灭金战争,而建立金国的女真人就是满人的祖先。如今时过境迁,蒙古再度与“女真人”进行大战,噶尔丹试图复制成吉思汗的成功。

1690年,10万清军与3万准噶尔军在内蒙古东部的乌兰布通展开血战。不过由于感染痢疾,康熙并没有亲自上阵,此战清军统帅是康熙帝的亲哥——和硕裕亲王福全。

对于“乌兰布通之战”,今天很多人都认为是清军大胜,各路史书将噶尔丹的“驼城战术”损地是一无是处,不堪一击。

但其实清军并没有打赢噶尔丹,虽然最后噶尔丹选择撤退,但主要是因为噶尔丹的弹药用光了。而清军则完全是靠着人多,枪多,大炮多的优势,生生地把噶尔丹给“耗”跑了。

根据随军传教士的记载,清军在野战肉搏中被蒙古人打得是七荤八素,根本没有了当年吊打明军的风采,而“满人男子满万,则天下无敌”的神话也从此成为一个传说。

战后统计,清军的伤亡远远大于准军,就连康熙的大舅子佟国纲也在冲锋中阵亡了,这令康熙大为悲恸。而反观噶尔丹,仅仅损失了2000多人,伤亡并不大。不过倒霉的是,噶尔丹在撤退的路途中遭遇了瘟疫,数千名士兵病死,损失甚至超过了与清军的交战。

此战噶尔丹最大的失误就是兵力太少!即便他的军队骁勇善战,但是仅以三万人就想复制成吉思汗的成功,实在有些困难。要知道,当年成吉思汗可是集结了10万大军才敢与大金帝国开战的,而清军当年进攻大明的时候也至少有6万人。相比之下,噶尔丹的区区3万人真的不够用。

很显然,噶尔丹与成吉思汗不是一个档次上的人物,噶尔丹太狂妄了,他在没有完全统一蒙古的情况下就贸然与清帝国开战,这是非常不明智的举动。

当然,噶尔丹也有自己的苦衷。

就在他与清军交战之前,噶尔丹的后院突然着火了,他的侄子策妄阿拉布坦趁他举兵东进之时抄了他的老家,让噶尔丹失去了根据地。

这时噶尔丹最应该做的就是立即回去平叛,但噶尔丹狂妄地认为只要向东打败清朝,策妄阿拉布坦就不足为虑,因此执意前行。

其实在第一次击败清军之后,噶尔丹是可以乘胜与清廷议和的,这样他就可以稳固自己在喀尔喀蒙古的统治,耐心地增强自己的实力。

而就算是清庭不接受议和并发兵来攻打他,凭借噶尔丹军队的战斗力,只要他不主动出击,躲在草原深处以逸待劳,便可以击败劳师远来的清军,以战逼和。等到日后自己的统治稳固下来再出兵伐清,那时胜算会高很多。

不过第一次击败清军的胜利冲昏了噶尔丹的头脑,他认为清军不过如此,于是希望一鼓作气拿下北京。但他忘了自己总共只有三万人,这么点人是不可能消灭大清帝国的,最后他受阻于乌兰布通。

在乌兰布通战斗结束后,噶尔丹向西退去,但此时他的实力尚在,仍旧没有放弃进攻清帝国的想法。而他的对手康熙也不是一个好惹的主儿,康熙深刻地了解噶尔丹的威胁,在经过了几年准备之后,康熙决定出击噶尔丹。

1696年,清军投入8万人在昭莫多(今蒙古国首都乌拉巴托附近)成功伏击了噶尔丹,而噶尔丹由于人少(还是只有3万),没能顶住清军的围殴。(昭莫多之战示意图)

这一仗噶尔丹实打实地遭到了重创,从此一蹶不振。但是从战争过程来看,清军赢得也不轻松,面对着兵力远少于自己的噶尔丹,清军只敢伏击战,而斩敌首级不过2000棵,俘虏也只有几百个。

昭莫多之战失败后,噶尔丹依旧拒绝投降,而清军则是继续穷追猛打,噶尔丹最终于一年之后病死在了科布多的阿察阿穆塔台(一说是服毒自杀),终年53岁。

为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

千万不要让满清的轻描淡写忽悠,清朝打败准噶尔汗国,那是费了吃奶的劲。而且严格说起来,噶尔丹也不算是康熙打败的。清朝打败准噶尔汗国有多费劲呢?

且先看一组数据:努尔哈赤扯大旗造反到满清入关,用了29年;

多尔衮消灭李闯王“大顺政权”,用了1年;

满清消灭南明政权,用了17年。

康熙平定“三藩之乱”,用了3年。

准格尔汗国可是在清朝眼皮子底下逍遥100年。

1676年,噶尔丹开始造反。风头最盛的时候,准噶尔骑兵打到内蒙赤峰,离满清京师就差几百里地。翻过长城,就能兵临皇城下,令满清朝野震动。

康熙前后用了将近十年,先后动用大军达40万,才勉强击败噶尔丹。但严格说,不是康熙击败的噶尔丹。噶尔丹和与康熙前线大战时,侄子策妄阿拉布坦背后造反,争夺准噶尔汗国的大汗位置。噶尔丹后院起火,老巢都丢了,怎么打?只好自杀。

噶尔丹虽死,准噶尔汗国在策妄阿拉布坦迎来了最强盛时期。准噶尔汗国极盛时领土达到700平方公里,30万大军。

康熙是实在没辙了,把问题遗留给雍正。

雍正上台后,几次大军挺进准噶尔,结果统统大败而归。雍正也没办法了,只好捏着鼻子签订和约:以杭爱山划界,西边准噶尔,东边清朝。

雍正临死前哀叹一声,把问题留给乾隆。

准噶尔汗国熬死了雍正,乾隆上台继续打。乾隆也郁闷啊,他也啃不动啊!还好,历史总是必然中带着偶然,上天就要把开疆拓土的功绩送给乾隆。当然,寿命长,也算是战略优势,乾隆打不过,但是乾隆等得起呀。

1745年以后,准噶尔汗国开始了十多年的内讧、火拼,十多年,把准噶尔汗国达成了一个乱摊子。准噶尔汗国内部分裂为两股势力,其中弱势的一想投靠清朝。

乾隆大叹一声:终于让老子等到了。

乾隆趁机发动大军,这才还用了五年,才彻底灭掉准噶尔汗国。从准噶尔威胁康熙统治,到乾隆终于将天山南北平定,清朝三代帝王,前后将近100年才搞定。

康熙说:“真难啊!”

雍正说:“真特么难啊!”

乾隆说:“幸亏丫的内讧了,不然咋做十全老人!”

为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

我是萨沙,我来回答。

这其实是个非常大的话题,只能简单说说。

第一,噶尔丹的实力无法和满清对抗

表面上噶尔丹的控制区面积很大,但实际上基本都是牧区,人口稀少。

噶尔丹自己的兵力和部署并不多,即便加上新控制的新疆地区,总人口不过百万人。

当然,按照游牧民族的标准,噶尔丹应该可以拿出大概十万以上兵力。

然而,噶尔丹很多部署只是归附,并不是直接控制。

比如新疆的阿帕克和卓,和噶尔丹只是互相利用。实际上,新疆的各族人民和维族的贵族,都对噶尔丹的横征暴敛、抢夺妇女极为不满,貌合神离而已。

所以,噶尔丹初期能够出动10万大军攻打新疆,但后期始终只有三四万兵力。

相反,满清当时人口高达1亿多人,国力强盛。依靠庞大的国家和人口基础,满清可以轻易出动几十万大军。

实际上,满清出动兵力和噶尔丹始终存在至少3倍以上的差距。

第二,噶尔丹年年征战,部落元气大伤

噶尔丹开始统一卫拉特,打了很多年;好不容易成为卫拉特的大汗,形式上完成了统一,又立即南征新疆;征服新疆以后,马不停蹄西征哈萨克、乌兹别克。

这一系列的作战,噶尔丹都曾遭遇失败,部署伤亡较大。

这种情况下,应该休养生息,等元气恢复再战。

然而,噶尔丹又迫不及待的东征,攻击满清庇护的青海和硕特与漠北喀尔喀。

这实属穷兵黩武之极。

噶尔丹的精兵在长达十多年的战斗中,消耗很多,部署很多都是老兵和少年。

这样的部队,已经没有以往的战斗力了。

第三,不懂政治,四处树敌

噶尔丹是一介武夫,不懂政治。

他的四面征讨,实际上是四面树敌。这些势力迫于噶尔丹强大暂时归附,但一旦噶尔丹主力离开境内立即独立或者反叛。

比如噶尔丹前脚刚走,新疆就反叛了。

更夸张的是,噶尔丹连卫拉特内部也没有搞定。

噶尔丹本来是继承了卫拉特领袖僧格的位子,却对僧格的儿子非常警惕。

在攻打满清之前,噶尔丹竟然下下手毒杀僧格儿子索诺木阿拉布坦,又试图谋杀另一个儿子策妄阿拉布坦。

策妄阿拉布坦不愿意坐以待毙,率领自己的部署反叛。

一瞬间,大量对噶尔丹不满的卫拉特人都来投靠,策妄阿拉布坦轻松占领噶尔丹的后方,切断了他的根据地。

噶尔丹因为正在外打仗,也无法顾及后方。

总之,噶尔丹其实内部和外部都一片混乱,所以一旦战败失利就很容易迅速瓦解。

至于唯一支持他的沙俄,其实就是嘴炮,在傍边说说现成话罢了。

噶尔丹却对沙俄非常信任。

第四,军事上过于嚣张

当时的清军,虽然没有入关时候那么厉害,也绝非弱旅。

他们刚刚经历了三藩战争,打垮了强悍的吴三桂的部队;随后,清军还击败沙俄,获得雅克萨战役胜利。

然而噶尔丹却请示清军实力,在两军第一次交锋的乌兰布通之战出动3万主力倾巢南下。

开始打了几个小胜仗,他更是骄傲自大。

结果呢,乌兰布通遇到10万清军主力,一战溃败,伤亡了三分之一的精锐。

被打成这样,噶尔丹仍然抱着清军没什么了不起的态度,随后又出动3万骑兵南下继续进攻。

结果,此次清军准备更充足,单单粮食就储备了高达半年。康熙帝玄烨亲率中路军3.4万出征,准备战略决战。

两军在克鲁伦河交手,噶尔丹打败,部署一部战死一部逃散,余部只剩下几千人,连噶尔丹之妻阿努可敦等被击毙。最后,噶尔丹只带了几十名骑兵脱逃。

到了这个地步,噶尔丹打不过又回不去,根据地尽失,前面又是强大的清军,只能死路一条了。

噶尔丹是蒙古历史上,最后一个能够威胁到中原王朝的大汗。

噶尔丹死后,蒙古也就一蹶不振了。

说白了,噶尔丹一介武夫而已,根本不是康熙的对手。

为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

噶尔丹打不过康熙是正常结果。

准噶尔汗国的地盘很大,但那只是虚胖。论综合实力,准噶尔与清朝相差甚远。

就拿人口来说。康熙时期,清朝的统治人口预估在七、八千万左右。而同期的准噶尔汗国还不足百万。

人口悬殊过大,对应的结果就是双方在战争潜力上的巨大差距。

以清朝的体量来说,损失个十几万人,压根就不是事。但准噶尔就不行了,折损十万人的结果,可能就是无兵可用。

当然,游牧民族对抗中原政权,账面实力从来就不是决定性因素。

关键看具体运作。只要操作的好,照样可以蛇吞象。比如,当年的蒙古汗国。

清朝入主中原也是如此。当天时地利人和全具备时,十几万人也能横扫中原。

准噶尔的实力和入关前的清朝差不多。而且由于地处亚洲大陆的交通枢纽地带,能从欧洲获得最新式的武器。准噶尔军的武器装备也比入关前的八旗军更先进。

(俄罗斯复原的准噶尔士兵装备)

既然清军当年可以能趁乱入主中原。准噶尔当然也有机会了。

但是,噶尔丹这个人,有入主中原之志,却无入主中原之才。

他和成吉思汗、皇太极相比,差远了。

以1686年,他与清朝翻脸时的背景来说。

他要想复制昔日铁木真席卷中原的成功。首先得做好两个基本工作:

一是维持准噶尔内部的团结;

二是尽量拉拢喀尔喀蒙古诸部可汗与自己一起反清。就算拉拢不了,也要想方设法离间喀尔喀与清朝的关系,避免其倒向清朝。

另外,入主中原这事也不能操之过急。必须要等待时机,如清朝内讧,方才能行动。

没有时机就硬上,等于拿头撞铁。没意义。

然而,两个基本工作,噶尔丹都没有做好。

出兵的时机也没有挑好。

本该拉拢的喀尔喀,让噶尔丹是一通暴打。

还别说,准噶尔军的战斗力也是真的很强。

三百名准噶尔火绳枪兵,配合骑兵,竟然就能大败喀尔喀部车臣汗的1.5万人。

短短数月时间,外蒙古就被准噶尔吞并了。

但噶尔丹这一打,却是直接就把喀尔喀部推到了清朝那边。喀尔喀的另外两个大佬,土谢图汗和哲布尊丹巴,率领族人南下,哭爹喊娘的求康熙收留他们。

怕是康熙也没有想到,外蒙是以这样的一种方式被并入到了清朝的版图。

对准噶尔的内部,噶尔丹应该极尽全力进行拉拢。一点幺蛾子也不能出。

毕竟,准噶尔的人口本来就少。如果内部再四分五裂,拧不成一股绳,怎么与坐拥中原和东北的清朝对抗?

可实际情况却是,噶尔丹东征西讨时,家里频频起火。

先是南疆的回教徒造反,噶尔丹回军平叛。

他的大军还在路上,叛乱即被自己侄子策妄阿拉赞布坦平定。

策妄阿拉赞布坦的父亲叫僧格,原本是准噶尔部落的首领。后来被人杀了,噶尔丹才成为准噶尔的大汗。

眼见策妄阿拉赞布坦通过平叛,积累了个人威望,噶尔丹心急如焚,担心其篡位。

后来他一着急,就派人刺杀了策妄阿拉赞布坦的亲弟弟索诺布阿拉布坦。

这一下,等于是捅了马蜂窝。令策妄阿拉赞布坦与噶尔丹彻底翻脸。

1688年,策妄阿拉赞布坦与噶尔丹开战。

双方在大打一通后,以噶尔丹勉强胜利,策妄阿拉赞布坦率部出走,准噶尔分裂告终。

按理说,既然内部分裂了,那你噶尔丹就想办法先捶死策妄阿拉赞布坦再说。

当年铁木真敢与金国翻脸,那也是建立在他先统一了草原六部,打败了所有竞争对手的基础之上。

然而,噶尔丹就是心大。1690年,他在没有搞死策妄阿拉赞布坦情况下,仅凭沙俄的一个空口承诺,就带着三万兵马,气势汹汹的杀向了中原。

结果,果不出其然,他的老巢被策妄阿拉赞布坦趁机给抄了。

后来,噶尔丹与清军的两次大战,其实都是无后方作战。

准噶尔汗国并没有给与他支持。

换言之,噶尔丹作死,把老窝作没了。他并不是以准噶尔汗国与清朝对抗。而是以新抢夺来的外蒙古地盘与清朝对抗。

而前面也说了,噶尔丹入侵喀尔喀时,当地牧民跟着大汗一窝蜂的逃到了内蒙古,内附了清朝。

噶尔丹控制的地盘上,还能剩几个人?

靠着这些人,噶尔丹又能有什么作为?

所以说,噶尔丹打不过康熙,是正常结果。

另外值得一提的是。1689年,清朝和沙俄签订了著名的《尼布楚条约》。

这个条约的内容,人尽皆知,这里不赘述。

只说一点,由于有这个条约,沙俄放弃了对噶尔丹的公开支持。

但是,沙俄私下里对其的支持还是有的。

而正是因为沙俄在私下支持噶尔丹,令噶尔丹自认为底气十足。所以才有了1690年爆发的“乌兰布通之战”。

在这次大战前,清军一支两万人的轻骑兵被噶尔丹伏击,全军覆没。

清廷得知消息后,内部意见不一。不少大臣主张和谈,也有一些人主张反击。

为了平息争论,康熙先派人与噶尔丹求和。

可是,面对清朝的示弱,噶尔丹直接拒绝了清朝求和。他对清使说:“圣上君南方,我长北方”。

大有与清朝搞南北朝的想法。

面对如此要求,康熙自然不可能接受。因为这让他想起了昔日的成吉思汗。

于是,康熙调集了十万大军,出动出击,在乌兰布通与三万噶尔丹军决战。

决战当天,双方先用大炮对轰,然后用火枪对射,最后贴身肉搏。从早杀到晚。

由于噶尔丹的兵力明显少于清军,所以当大家都打得精疲力尽后,最后自然是以清军的胜利而告终。

战后,噶尔丹率数百人逃到漠北。由于他心里不服气,便又派人去沙俄搬救兵。

使者走后,噶尔丹左等右等,最后,俄军的增援没等来,夺了他老巢的策妄阿拉布坦倒是带着大军来偷袭了。

这次偷袭,噶尔丹损失惨重。他存在科布多的粮食和物资被策妄阿拉布坦扫荡一空。

当时,要不是在拉萨掌权的第巴桑结嘉措予派人给噶尔丹送粮、送物资,对噶尔丹予以大力支持。估计早在1691年时,噶尔丹的部队就分崩离析了。

1695年,窝在寒冷的漠北草原吹了四年的西北风后,噶尔丹坐不住了。

次年,在得到西藏方面的援助后,他再次穿越大荒漠,主动进攻清朝,掠夺物资。

康熙在得知噶尔丹抢了就走的消息后,决定亲自率军深入到大漠深处,与噶尔丹决战。

这一战,史称“昭莫多之战”。

清军八万,属于劳师远征。

噶尔丹军三万,属于以逸待劳。情况对噶尔丹比较有利。

但是,由于噶尔丹过于自信,自以为有数百里大漠的天险可依,清朝大军难于通过,战备不足;加之,他又审势不够,听说清军杀来,贸然追击,以致中了清军埋伏。导致了最后的大溃败。

战后,康熙为了一劳永逸解决问题,下令对噶尔丹穷追猛打。就像当年皇太极追杀林丹汗一样。无论多远,无论林丹汗跑到哪,清军都要追杀到底。

在追杀过程中,噶尔丹的妻子战死,儿子塞卜腾巴尔珠尔被清军俘虏。

噶尔丹一路向西撤退,逃亡到了宁夏。

1697年闰三月,清军也追至宁夏。

在走投无路之下,噶尔丹最后选择在科布多布彦图河畔的阿察阿穆塔台服毒自尽。

噶尔丹死后,其遗体被部将火化。

策妄阿拉布坦听说消息后,派人劫走了噶尔丹的骨灰。

1698年,为了与清朝搞好关系,策妄阿拉布坦派人将噶尔丹的骨灰送给康熙处置。

由于策妄阿拉布坦对清朝一向很礼貌,所以在其后一段时间内,准噶尔与清朝保持了友好关系。

但是,噶尔丹的事让康熙心有余悸。双方梁子早已经结下。

加之十八世纪初,沙俄势力侵入中亚,对准噶尔地盘进行蚕食,挤压了准噶尔汗国的发展空间。

因此后来,为了寻求出路,策妄阿拉布坦便入侵了西藏。还是与清朝翻脸了。

1717年,准噶尔军攻入拉萨,灭掉了和硕特汗国,将西藏兼并。

此举吸引了康熙的注意。

不久后,川陕甘三省的清军集结于青海,远征拉萨。

但这一战,清军大意轻敌,在那曲地区中了埋伏,全军覆没。

消息传回京城,64岁的康熙恼火不已,表示要御驾亲征。

群臣都知道,老皇帝只是做做样子。都一把年纪了,怎么可能还到青藏高原御驾亲征?

后来,经过一番运作,十四阿哥胤禵以大将军王身份代康熙出征,赶走了准噶尔军。

此役胜利后,为了断绝准噶尔对西藏的领土野心,清朝将西藏并入版图。

康熙死前,胤禵曾移师甘肃张掖,企图乘胜直捣策妄阿拉布坦的巢穴伊犁。但因为路途过于遥远,军需运输太困难,这一计划最后没有落实。

又过来两年后,青海的罗布藏丹津造反。

由于他与准噶尔汗国有勾结,吸引了雍正的注意。

为了断绝准噶尔蚕食青海的可能性,雍正迅速派年羹尧率军平叛。

战后,为了避免青海再被准噶尔惦记,雍正将青海也纳入了清朝版图之内。

事已至此,准噶尔的地盘基本就被清朝和沙俄限制在了中亚地区。

从准噶尔与清朝的历次冲突,以及清朝将外蒙古、西藏、青海纳入版图可以看出,其实准噶尔和清朝,是没有私仇的。

双方战争频繁不断,纯粹只是利益冲突。

起初,清朝只想守住明朝的疆域,并没有远征新疆,吞并准噶尔的计划。

但随着噶尔丹野心暴露,企图统一蒙古,破坏清朝满蒙一体的立国之本。

以及后来,因为发展空间被遏制,不得不向清朝的地盘进行蚕食。这才导致清朝和准噶尔的矛盾变得不可调和。激发了清朝一定要灭掉准噶尔的欲望。

也就是说,准噶尔锅里的肉,不够吃,把手伸到了清朝的锅里。触犯了清朝底线。于是两边就只能你死我活了。

1727年,策妄阿拉布坦去世。

雍正听说后,认为这是个灭准的机遇,便调集十六万大军,以稳扎稳打,逐步蚕食鲸吞的战术向准噶尔腹地推进。

这个计划是合理的,新疆离内地遥远,只有稳扎稳打才最保险。

但很可惜,清军的计划因泄密,被准噶尔人获知。准军在博克托岭、和通泊设伏,打得清军死伤惨重。

所以此次灭准战役,最终以清军惨败,雍正的决心动摇而收场。

不过,清朝毕竟体量大,输得起。再加上清军通过稳扎稳打,已经在甘肃站稳脚跟,并在巴里坤和哈密等地设立了前进基地。

等于说,清朝打到了准噶尔的家门口。就差临门一脚。

所以,尽管在其后三十年里,清朝与准噶尔保持了表面上的和气,没有爆发战争。但准噶尔对清朝已经没有威胁了。清朝则是手握战略主动权,随时都可以攻打准噶尔。

清朝,只是缺一个远征准噶尔的机遇。

1753年,准噶尔发生瘟疫、内乱,盼望许久的机会终于来了。

乾隆召开廷议,征求群臣意见。他是满怀希望的听取众人的意见,可大部分大臣却认为远征新疆,劳民伤财,不赞成远征。有些人甚至还觉得这是穷兵黩武之举。乾隆差点没气晕。

当时,只有乾隆的小舅子傅恒等少数几个人建议趁虚而入,灭掉准噶尔。他们认为朝廷已经布局了多年,早就具备吞并准噶尔的基础。此次机会不抓住,必会遗憾终生。

乾隆本人是想打这一仗的。所以最终,他批准了主战派的灭准计划。

1755年,清军在准噶尔叛徒引路下,南北两路并进,长途奔袭,拿下伊犁。

但不想,当年冬天,给清军引路的准噶尔叛徒见清军主力因粮草不足撤走,便又立即起兵反水,把留守在伊犁的几千清军歼灭。又夺回了大片地盘。(阿睦尔撒纳叛乱)

消息传回京城后,一些大臣,如刘墉的老爸刘统勋主张放弃已经占领的准噶尔地盘,退守哈密。

乾隆对此气的是火冒三丈,都已经是吞下去的肉了,还要我吐出来。简直岂有此理。

斥责完主张撤退的大臣后,乾隆一面调集大军报复,一面明发上谕,授意前线将领“灭准噶尔,永绝后患”。

之后,乾隆还补了一句“就粮于敌”。让前线主将自己“看着办”。

于是此一役后,准噶尔就被踏平了。变成了一个历史名词。

为何感觉噶尔丹很容易就被康熙打败了?噶尔丹不是实力堪比清朝吗?

为了征讨噶尔丹,康熙可以说拼尽了全力。1690年,康熙两路出兵,左路由抚远大将军福全带队,出古北口;右路由安北大将军常宁带队,出喜峰口。康熙则坐镇后方,并命索额图带兵包抄噶尔丹的侧后方;最后还预备一支奇兵,随时可以攻打噶尔丹。

福全的左路军到了达乌兰布通附近,为了争取最低成本解决战斗,福全给噶尔丹写了一封信,要求谈判。福全认为清军全力出动,在力量上足矣震慑噶尔丹。

噶尔丹则利用机会敷衍,一边拖延决战时间,一边整军备战。等准备充足后,噶尔丹则要求朝廷将土谢图汗交出来才行。康熙得知噶尔丹的要求,知道他没有诚意,就下定决心武力解决。

然而,就在此时,康熙大病不起。臣子请求康熙回京城调养,康熙拒绝,为了这一天的决战,他已经等了很多年。噶尔丹出兵千里之外,又是客场作战,粮草与后援都难以为继,正是清廷的大好时机。

8月1日,双方的战斗打响。

噶尔丹的中军大本营在一个山峰的顶上,居高临下,前方地势复杂,沼泽、河流、丛林、草原尽收眼底。在这种复杂的地形条件下,噶尔丹排出一个奇怪的战阵,将无数骆驼趴在地上形成一座“骆驼城”,骆驼的四条腿被绑住不能动,只能趴着。骆驼身上放着一个木箱,箱子上面蒙着一层湿毛毯。噶尔丹的部队透过木箱之间的空隙朝着河对面的清军开火。

清军从未见过这种阵法,刚开始很疑惑,但很快就知道噶尔丹的目的,想通过“骆驼城”阻挡清军渡河而已。但噶尔丹可能没意识到,他用的是火枪射击,而清军用的是大炮。“骆驼城”很快就出现缺口,清军迅速杀了过去。福全又派兵从后方夹击,噶尔丹很快就溃败,士兵纷纷丢盔弃甲。

第二天,噶尔丹见大事不妙,派了一个西藏人僧人向清军求和。康熙不在前线,所有事情由福全拍板。福全看见来了一个西藏人,觉得事情变复杂了,担心出状况,于是,他一边停止进攻,一边派人向康熙请旨。康熙紧急命令:“全军全力出击,别中了噶尔丹的缓兵之计!”

果然,噶尔丹的求和只是为了拖延时间,等清军接到康熙指示时,噶尔丹已经率兵逃往漠北,康熙为此次坐失良机而痛心疾首,重责了福全等人。

噶尔丹在乌兰布通与清军交战时,当初被其迫害的侄子策旺阿拉布坦代兵攻陷他的老巢,抢走了他的妻子、子女以及大量牛羊。

康熙得知此消息后,立刻派人去吐鲁番,赏赐许多金银珠宝给策妄阿拉布坦,以此来笼络他,相当于在噶尔丹的后方插入一颗钉子。康熙又同其他其他蒙古部落的首领见面,对他们恩威并施,要求他们疏远噶尔丹。

在势单力薄的情况下,噶尔丹依旧不知好歹,回到漠北后表面臣服康熙,暗地里重振军备;派了两千多人到清军大营,以进贡为幌子,实际上是打探军情。

1694年,康熙召见噶尔丹,要求定立盟约。噶尔丹不仅不来,还暗中到漠南制造叛乱,还号称从俄国借兵六万,准备大举进攻,蒙古各部纷纷向康熙求援。

噶尔丹还厚颜无耻地写了一封信给康熙,要求康熙释放俘虏。康熙彻底怒了,说到“噶尔丹一日不灭,边陲一日不宁”,准备彻底铲除噶尔丹。

1696年,康熙准备再度出击噶尔丹,他调动十万大军,分东、中、西三路进军。行军途中,康熙事无巨细,所有事情都要听他指示。

康熙亲自带领的中路军到了科图,遇到噶尔丹的前锋部队,但东、西两路还未到达,这时有人传言俄国要出兵协助噶尔丹。佟国维、索额图等人劝说康熙班师回朝,只留西路军。康熙对于这种胆怯大臣严厉呵斥,为了统一思想还召开会议,警告臣子不要胆怯,有说退兵者杀无赦。

噶尔丹看到康熙来势汹汹,立刻带队逃跑。康熙听到噶尔丹逃跑的消息,命令内大臣马思哈为平北大将军,率轻骑兵飞速追击,又命令费扬古率兵截断噶尔丹退路。

噶尔丹逃了五天五夜,到了昭莫多,遇到费扬古的大军。昭莫多是一片森林,前面是开阔地带,历来都是漠北战场。费扬古按康熙的指示,事先已经在树林设下埋伏,然后派出小股部队诱敌,边战边退,将其引入埋伏圈。等噶尔丹的部队一到,费扬古全力开战。最后,噶尔丹中计大败,带着几十名士兵落荒而逃。

昭莫多之战,全歼噶尔丹精锐,是大清平定噶尔丹的关键性战役。经过两次大的征战,噶尔丹集团基本上成了强弩之末,康熙让噶尔丹投降,但噶尔丹宁死不降。

噶尔丹精锐尽失,财产牲畜也所剩无几,他在伊犁的根据地也被策妄阿拉布坦占据,阿尔泰西部、天山以南的回部等地,也纷纷脱离他的控制。

随着噶尔丹的处境越来越困难,他的内部也逐渐开始分化,许多人都主张投降清朝。眼看跟着噶尔丹没出路,逐渐有人主动投降。康熙优待投降部落,对分化噶尔丹集团,起到很大作用。

为了根除噶尔丹的叛乱,康熙前往归化城,召费扬古等人策划第三次征讨,同时命令策妄阿拉布坦与其他蒙古诸部去做劝降工作。此时的噶尔丹已经众叛亲离,身边只剩下几个随从,听到清军杀过来了,自知回天乏力,绝望自杀。康熙经过多次围剿,终于彻底解决了噶尔丹的问题。

噶尔丹再怎么强大,他也仅仅是局部气候,战争需要的人、财、物,他都消耗不起。第一次兵败后,噶尔丹已经穷困潦倒,只能靠掠夺,但收货不大,副作用却不小。

而康熙就不一样了,人力、财力、物力都能源源不断地供应,武器装备也更加先进,这都不是噶尔丹所能比拟的。康熙平定噶尔丹,是顺应历史发展潮流的事,在人心向背上更有合法性。

康熙不仅用军事手段打击,在政略上也多方出击,拉拢蒙古各部,分化噶尔丹内部,让噶尔丹最后四面楚歌。

秋媚说:在统一的趋势面前,噶尔丹任何的分裂行为,无异于飞蛾扑火;俄国对其支持,是建立在利益互换的基础之上,一旦他实力不济,会立刻人走茶凉;战争是不仅是军事较量,而是一场综合实力的对抗,噶尔丹看着强大,实际上是外强中干,经不起长时间的折腾。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。