隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

隋文帝、隋炀帝、唐太宗,都接连发起对高句丽的战争,直到唐高宗时,征高句丽之战才以成功灭国结束。

为何隋唐帝王,非要灭了高句丽不可呢?

漫长的战争隋唐对高句丽的战争,可谓漫长。

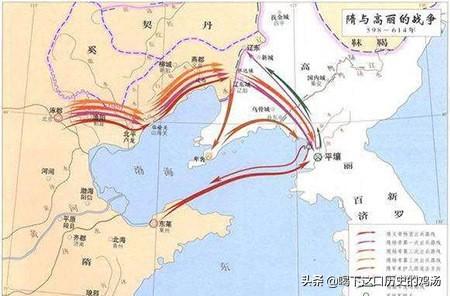

598年六月,隋文帝以汉王杨谅、上柱国王世积为行军元帅,率“水陆三十万伐高丽”。

结果,陆师遇到粮草不继、疾疫流行的困难,水师则遇到大风,未及开战就损失惨重。

不过,当困难重重的隋军抵达辽河时,高句丽还是认怂,隋文帝找了个台阶下了。

隋炀帝即位后,更是发起了代价惊人的三征高句丽。

612年正月,隋朝“四方兵皆集涿郡“,计113万人,号称200万大军,发起进攻。

结果,指挥失误,楞是失败!

613年正月,隋炀帝不顾国内农民起义烽起,再次征高句丽。

这一次,因为杨玄感起兵反隋而被迫提前结束。

614年二月,在大隋天下已经风雨飘摇之下,隋炀帝硬是再次组织征讨。

结果,”天下大乱,遂不克复行“。

可以说,征高句丽,是隋灭亡的重要原因,“无向辽东送死歌”,几乎是大隋的挽歌。

唐太宗悉心吸收隋亡教训,但对征高句丽也是毫不含糊。

645年,唐太宗亲征高句丽,虽取得了一些胜利,但仍因辽东草枯,军粮将尽而退军。

此后,原本想再次亲征的唐太宗采纳大臣建议,采取骚扰之策。

647年、648年,唐太宗先后派李勣、薛万彻等人发起了两次骚扰作战。

649年,唐太宗欲再次亲征高句丽,但不幸染病去世。

唐高宗即位后,又于651年、658年发起了两次骚扰战。此后,唐高宗又累次组织对高句丽的打击。

直到668年,李勣等才平定高句丽。

隋唐帝国对高句丽的战争,前后持续了70年!

为何隋唐帝王们,非要灭高句丽不可呢?

一统之业原因其实很简单:高句丽,是中华帝国的地方政权。

隋炀帝时,黄门侍郎裴矩启奏:“高丽之地(南北朝时,高句丽王开始自称高丽王,故隋唐以高丽称呼高句丽政权,但此高丽与后来918年朝鲜半岛的高丽王朝并非一回事,需注意区分),本孤竹国也。周代以之封于箕子,汉世分为三郡,晋氏依统辽东···”

唐高祖时,裴矩、温彦博启奏:“辽东之地,周为箕子之国际,汉家玄菟郡耳。魏晋以前,近在提封之内,不可许以不臣。”

这些都表明,隋唐统治者认识到:高句丽,本就是中华帝国的一部分。

高句丽政权,最初就建立在今辽宁省东部至吉林省西南部。

其地盘,在西汉时为大汉王朝直接设郡管辖。

在高句丽政权建立前,其先人各酋长已受汉封王侯,仍隶属于西汉。

王莽之乱后,高句丽又向汉、魏称臣。

此后,高句丽扩大疆土,又接收晋、后赵、前燕、前秦等政权册封。

高句丽不仅是称臣纳贡,同时,他们的国王都要接收中原王朝册封,受封官职,不仅是“王”,还有骠骑大将军、车骑大将军、东夷校尉、都督等。

因此,高句丽,一直被认为中华帝国的一部分。

特别值得一提的是:尽管高句丽后来迁都平壤,占领了朝鲜半岛北部,但其精华部分,一直在辽东地区。

因此,隋唐也常以征辽东代指征高句丽。

如唐太宗在征高句丽前曾说:“今天下大定,唯辽东未宾”。

灭高句丽,正是统一的一部分。

巨大的威胁正因为高句丽为帝国的一部分,因此,其外交政策,也以典型的割据政权思维展开。

他长期采取联络反对中原王朝势力的方针,以求维护其割据地位。

南北朝时,尽管他向北朝称臣,但他与南朝的关系更佳。

南朝北伐,高句丽多次送马,高句丽马,是南朝重要来源。

隋灭陈后,高句丽担忧自己也像陈一样被灭,遂紧急征兵,以求自保。

此后,高句丽又联络突厥及周边少数民族,企图结成同盟。

“突厥而外,为中国患者,莫如高(句)丽”,可以说,在突厥势微时,高句丽就是反对隋唐的领头羊。

事实上,拉开战争序幕的,正是高句丽!

598年,正是高句丽驱使靺鞨万余骑袭扰隋之辽西郡,才使隋文帝下定了讨伐高句丽的决心。

到唐朝时,高句丽又先后与突厥、薛延陀等唐敌对势力,以及靺鞨、契丹等少数民族联络,并进攻臣服于大唐的新罗等,挑战东北亚秩序。

帝国秩序的最后一张拼图尽管如此,隋唐对高句丽已经足够”客气“了。

隋唐,都是在解决,或者缓解了突厥、吐谷浑等西部威胁后,才开始着手解决高句丽问题。

其实,只要压制了突厥,隋唐帝国就基本上成为周边秩序的主导者。

而高句丽,则是最后一个秩序破坏者。

高句丽,一方面阻隔,甚至攻击臣服于大唐的新罗等国,一方面又联络反对大唐的一些势力。

解决高句丽,也就成为帝国秩序的最后一张拼图。

踊跃要打正因如此,当时,朝野征高句丽的氛围是十分浓厚的。

“开皇之末,国家殷盛,朝野皆以辽东为意”,早在隋文帝后期,征高句丽就成了朝野共识。

到唐太宗时,气氛就遍及民间了。

643年,唐太宗发布募兵令,天下勇士踊跃参加。“皆取愿行者”,”募十得百,募百得千,其不得从军者,皆愤叹郁邑“。

许多人愿以私装从军,“不求县官勋赏,惟愿效死辽东”。

可以说,隋唐时,除了隋炀帝时期征发过度,严重影响民生,导致”无向辽东送死歌“外,其他时间,上至朝堂,下至民间,皆踊跃于征讨高句丽。

隋唐征高句丽,难度是非常大的。

辽东地区每到八、九月,就降寒霜,草枯水冻,补给困难,士马难以久留。

因此,隋唐每次征伐,时间窗口其实只有半年多,时间一到,不能成功,就要回国,前功尽弃。

而高句丽,又与突厥等游牧民族不同,是城郭之国,有山险、坚城为守,即便战败,依坚城而守,也不容易很快拿下。

因此,隋唐虽强,但要灭高句丽,比灭陈、东突厥难度还要大。

即使付出了巨大的代价,隋唐仍要灭高句丽,收复辽东故土,其决心是值得肯定的!

隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

高句(gōu)丽(lí),位于今天中国的东北地区和朝鲜半岛,相传是由扶余王族高句丽人朱蒙所建立,从公元前一世纪建国,到公元七世纪被唐所灭,前后存在将近700年之久。

高句丽的人种构成主要是濊貊人、扶余人、靺鞨人,古朝鲜遗民等。高句丽最强盛的时候,疆域东临日本海,南到汉江流域,西北到辽河两岸,北到辉发河、松花江流域。

PS:后来的高丽和本篇文章说的高句丽,不是一码事。

老人家早就说过,世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,为什么隋唐一定要前仆后继灭亡高句丽,得从最早说起。

一、历史上高句丽曾经多次入寇内地都说种瓜得瓜种豆得豆,高句丽从建立伊始,就不是一个善茬。每次中原陷入内乱,高句丽就要发兵侵略内地,烧杀抢掠无恶不作。

东汉末年天下大乱,高句丽乘机联合乌桓侵扰辽东郡、乐浪郡,两郡百姓水生火热,中央无力顾及,地方长官颟顸无能,根本无法遏制高句丽、乌桓的趁火打劫。最后出了一个能人公孙度才将其摆平,消停了好长一段时间。

西晋初年,高句丽充分学习中原先进的文化、制度,很快又恢复生气并且变得更强大。

等到五胡乱华,中原丧乱的时候,高句丽本性难移,再次内侵,不仅借机吞并了朝鲜半岛以及辽东半岛的大片土地。

北周到隋时期,高句丽反复联合靺鞨、突厥南下,给北周和隋造成了巨大困扰。

当隋朝建立时,拥军60万的高句丽,犹如一把锋利的尖刀抵在中原后背。从地缘政治角度来看,无疑已经成为一个巨大的威胁。

此时,无论是从边境安宁还是长治久安来看,消灭高句丽都已经被提上议事日程。

高句丽对此心知肚明,早在隋平陈以前,就知道下一个目标无疑是自己,早就积极备武,积粮近达百年,即“治兵积谷,为守拒之策”。

二、隋唐两朝开疆拓土消灭威胁的本能回顾历史,我们可以发现一个简单的规律:中原王朝强大的时候,自然而然要向外扩张,一方面是拓展自己的生存空间,另一方面是消除边境上的安全隐患。

秦汉隋唐,乃至清朝,都是中国历史上扩张性强烈的王朝,匈奴、南越、吐蕃、突厥、高句丽、准格尔蒙古,四夷八荒,无论多么强大,无论付出多少代价,最后都只能进入历史的垃圾堆。

为什么?

跟你丫死磕!

至于两晋,宋明以后,中原王朝或者陷入内乱,或者重文轻武自废武功,视开边为生事,边境上的蛮夷部落,就有机可趁,前者是“五胡乱华”,后者是辽金元清相继入主中原,恶果就是生民披发左衽,文明文化,经济社会严重倒退。

隋灭陈完成统一以后,隋文帝在给高句丽的诏书中很不客气地警告说:

“王谓辽水之广,何如长江?高丽之人,多少陈国?朕若不存含育,责王前愆,命一将军,何待多力!殷勤晓示,许王自新耳。宜得朕怀,自求多福。”不久,高句丽的婴阳王高元即位,隋文帝册封其为开府仪同三司、辽东郡公、高丽王。

仅仅过了十年,598年,隋文帝开皇十八年,高句丽王率靺鞨骑兵万余进攻辽西。隋文帝大怒,下诏黜除高丽王高元官爵,同时发大军30万分水陆两路进攻高句丽。

不过天公不给力,陆路进攻遭遇雨季,道路泥泞粮草供应不上,军中又流行疫病流行,根本无力作战;水路在海上遇大风,船多沉没。

最终,水陆两路被迫撤军,军队丧失大半。不过高丽王慑于隋朝军威,赶紧遣使谢罪,上表自称“辽东粪土臣元”。

隋文帝一看,谦卑得称自己为“粪土”了,天子还能跟粪土一般见识吗?

于是,罢兵。

我们知道,隋朝仅仅两代就灭亡,关于隋朝的历史都是由唐人所写。为了显示自己取代隋朝的正确性,唐人在记录隋炀帝的时候,自然不会太客气。

隋炀帝固然有好大喜功的一面,但在灭亡高句丽上,却是有说不出口的苦衷,即诏书所言“兼契丹之党,虔刘海戍,习靺鞨之服,侵轶辽西”。

这是因为,高句丽同时具有游牧政权和农耕政权的双层特性(就像后来的建州鞑奴),对中原政权的潜在威胁非常致命。

否则如果征伐高句丽没有必要的话,为什么唐朝历经太宗高宗父子两代,也要坚持继续隋朝的政策?

尽管如此,隋朝三次征伐高句丽,虽然达到了攻克平壤,迫使其称臣的目的,但也耗费了自己的实力,引发了天下大乱,最终导致隋朝两代而亡。

不过,高句丽的威胁明摆在那里,所以到了唐朝,尽管代价巨大,依然坚持攻打,直到最终将其消灭。

三、唐朝历经两代终于“为中国报子弟之仇”唐朝建立后,高句丽主动接连遣使朝朝贡,唐高祖李渊也借坡骑驴,对其采取了安抚政策,册封荣留王为上柱国、辽东郡王、高丽王,并放回隋朝虏获的高句丽人。

对此,高句丽也放还俘虏的汉人万余,并毁了由战死隋军骸骨堆积而成的京观,收敛安葬隋军骸骨等。

在这期间,高句丽曾派人11次入贡,甚至还曾派世子朝唐,双方使者来往频繁,似乎和平可期。不过双方心知肚明的是,最终不免一战。

高句丽方面,不惜花费了巨大人力、物力,沿边境修筑了高句丽长城,自夫余城(吉林四平以西)至海,总长度达千余里,前后历时十六年修成。

在唐朝方面,雄才大略的李世民不可能允许高句丽卧榻在侧,因为如果唐朝不采取果断措施,任由高句丽一统辽东,那高句丽将继续吞并靺鞨、百济、新罗这些周边国家,最终联合北方的东突厥。

“而今九瀛大定,唯此一隅”,届时,唐朝面临这个强大的敌人,后悔都来不及。

所以,贞观十九年,唐太宗励精图治十多年后,国力逐渐恢复,决心出征,于是下诏痛斥高句丽"残虐其民"、"侵暴邻国"、"违我诏令",并昭告天下"辽东本中国之地,隋氏四出师而不能得。今朕东征,欲为中国报子弟之仇,雪君父之耻耳"。

最后,历经父子两代,终于在唐高宗手里完成了中原王朝几百年来的一个心愿:灭亡高句丽。

公元668年,薛仁贵灭高句丽。唐朝分置9个都督府 42 州100县,总隶于安东都护府,以薛仁贵为安东都护,统兵2万,驻屯平壤。

不久,由于高句丽遗民常发生叛乱,就高句丽数10万户内迁到江淮以南及河南、陇右诸州的空旷之地,余下的小部分高句丽族众或奔突厥和渤海国,或向南奔新罗。

高句丽作为一个政权,彻底消失在历史长河中,高句丽人,作为一个民族也与其他民族融合,从此销声匿迹荡然无存。

PS:如果隋唐没有坚持消灭高句丽的话,恐怕辽金元清入主中原的时间表就要提前了。

隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

只要把高句丽看作是后来的契丹、女真、满清政权,就能理解隋炀帝和唐太宗一定要灭它的原因了。

我国的东北地区自古就有两大优势,一是有几块面积不大,但也绝对不算小的平原,可以自给自足,孕育出一个独立政权;二是地理上相对离中原比较偏远,而且又只能通过一条狭窄的辽西走廊与中原相连,进可攻退可守,足可以自成气候。

因而,东北地区自古就具备搅乱中原的战争,甚至有资格逐鹿中原。

中原的统治者不笨,知道东北原生民族若成气候,肯定会对关内造成巨大隐患。所以自古以来,中原的皇帝若是有实力,必然会扑灭东北地区的土著政权。

远的如汉武帝、司马懿,在卫满朝鲜和辽东公孙氏还未成气候时就将其剿灭,用一战换百年太平。司马懿之后,毌丘俭又再伐高句丽,他也是以一战定乾坤,保了大魏、西晋在东北方向几十年的和平。

后来中原大乱,五胡进入中原,长达三百年的乱华时代开始。在这期间,高句丽趁中原大乱之时,通过积蓄实力,逐步蚕食,发展到北周后期时,已经变成了一个雄据辽东和朝鲜半岛北部,拥有相当先进文明和69万户人口的大国了。

很多人对69万户这个数字没概念,我拿南陈做个对比。南陈灭亡时,官方统计的人口也就50万户,200万口。当然南朝有很严重的人口隐匿问题,南陈的实际人口肯定高于200万。但是高句丽作为半农耕民族,其民众战斗力和动员能力肯定是要强于南人的。后来隋朝征高句丽时,高句丽的总动员兵力竟然高达50万人。

这是什么概念?这已经完全可以与后来的契丹人、女真人相比拟了。远超同时代南陈的动员能力。

并且,高句丽当时还有一个让中原皇帝无法忍受的“缺点”——当时的高句丽已经在东北亚地区自成体系,建立了一个包含百济、日本在内的利益共同体。

在这个由高句丽为主导的小圈子内,根本不拿中原王朝当宗主国,它们关起门来,自己玩自己的,以农耕为主业,依山修筑无数易守难攻的城池,可说是在东北枝繁叶茂,根深蒂固。

这就跟南陈一样,在江南自成体系,建立了一套以自己为中心的江南势力圈。

中原王朝对四方敌国的态度自古就是“学我者生,似我者惩,代我者死”。高句丽跟南陈一样,与隋朝打对台戏,具备了取代隋朝的潜力。隋朝征讨它,就是必然的。

公元598年,高句丽军万余人,试探性进攻隋朝辽西地区,被隋军挫败。隋文帝杨坚当即下令发兵三十万,水陆两路浩浩荡荡,实施反击。这是隋朝第一次征讨高句丽。

不过,由于隋军陆路出山海关后,军中突然爆发了疫病;海路攻向平壤时,又遭遇了狂风大浪,船多覆没。因而隋军尚未与高句丽开战,这次远征就失败了。

这次远征失败后,隋朝由于与漠北强敌突厥全面开打,无暇顾及东北,因而当高句丽国王主动请和后,隋朝就没打高句丽了。

当然,休战只是暂时的,高句丽的小圈子不打掉,东北不臣服于中原,隋朝必然不会善罢甘休。所以隋军打服了突厥,隋炀帝继位后,就又开始远征高句丽,以完成隋文帝杨坚的未竟之志,彻底解除隋帝国在东北方向的隐患。

不过,我们知道,隋炀帝志得意满,决策荒唐可笑,而且他又十分虚荣,总是给高句丽钻漏子,使得隋军的三次远征,最后都失败了。而隋炀帝本人也因为暴力统治,最终被臣子所推翻。

后来,李唐王朝建立,唐太宗李世民击平四方群雄,尤其是打垮突厥后,高句丽问题就又摆在了他的面前。对于李世民来说,高句丽是一定要灭的,否则后患无穷。

于是公元645年,李世民亲征高句丽,亲率十万大军突入辽东,立求一战解决问题。

不过唐军当时虽然骁勇善战,在野战中连连以少胜多,斩杀高句丽军。但随着高句丽的坚壁清野,天气转冷,无法再战,唐太宗的这次远征最后也失利了。

唐太宗撤兵回国后,认真总结教训,他认为灭高句丽不能只靠陆路,还得走海路。于是唐朝自此开始,认真发展海军,力图水陆并进,消灭高句丽。

时间来到唐高宗李治在位时期,唐军的海军练成了,朝鲜半岛方向也出现内讧,灭亡高句丽的时机来临。于是唐军名将薛仁贵、苏定方等大将出击,在连续大败高句丽军,多次取得斩俘逾万的大胜后。最终于公元668年,由年过古稀的开国老将军李勣挂帅,历时两年,一举将高句丽犁庭扫穴,完成了隋唐三代皇帝的未竟之志。

值得一提的是,唐将苏定方攻灭百济时,日本为了救百济,曾派兵支援,但被唐将刘仁轨全歼于黄海。日本惧怕唐军渡海登陆,仓皇遣使请降,向唐朝臣服。昔日的“高句丽小圈子”至此终结,东北亚地区再次臣服于中原王朝的脚下。

高句丽灭亡后,其民众被唐朝内迁,后来与汉人同化。当然,唐朝不可能把高句丽人全部迁入中原,所以一部分高句丽人就与原本臣服于他们的粟末靺鞨人合流。这群人后来在唐玄宗时期建立了渤海国,并重新占据了原属高句丽北方的大部分地区。

从这就可以看出,东北原生民族其实和草原民族一样,都是生命力很顽强,有一丝机会就能浴火重生的战斗民族。如果中原王朝对他们的发展壮大置之不理,其后果必然是非常严重。

唐朝之后,辽国的崛起,金国的崛起,满清的崛起,事实上都是中原王朝对东北原生政权不在意,默认其发展壮大,种下的恶果。

最后说一点:高句丽和高丽没关系。高句丽灭亡时,极少一小部分高句丽人南迁,与朝鲜半岛的土著三韩人融合。新罗灭亡后,由三韩民族出身的王氏一族建立的王氏高丽政权虽然国号与高句丽极近相似,但从民族构成来说,二者完全没有关系。

隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

在中国古代,占据中原的王朝虽然屡屡改名换姓,但对于周边民族进行压制,则基本上是薪火相传的传统。至于高句丽为啥死得最透,那是自找的。

隋唐以前:不管内部怎么争,对外只有一个字—削对于中原王朝与周边民族的对抗,最早的广为熟知的事件应当是烽火戏诸侯的周幽王被犬戎族干掉、西周灭亡,这一事件对华夏族造成了相当大的震撼。后来管仲提出了尊王攘夷的思想,各诸侯间虽屡有纷争,但对外的态度是相当一致。

战国时期,虽然各大佬间打得头破血流,但对外继续毫不客气。秦国往西,赵国往北,既打压了外族,又发展了自身。燕、赵面临灭国之际,好像也没谁提出过勾结北方游牧民族自救的主意,当然,也可能由于当时的外族比较弱小的原因。

而秦始皇统一六国后,对外的第一件事就是派蒙恬痛击匈奴,并修筑长城、修建秦直道,提高面对游牧民族的优势;

秦末起义、楚汉相争之际,匈奴统一了北方,实力空前,号称“控弦40万”。识时务者为俊杰,西汉不得不度过了几十年的忍辱负重、休养生息。汉武帝即位起,汉朝与匈奴开展了持续百年的拉锯战。到东汉时,窦宪封燕然山,代表着匈奴政权对中原的威胁已基本消除。

三国时期,曹魏虽然在南边要面对孙刘,但对北方的乌桓、鲜卑等少数民族也从未掉以轻心。可惜在西晋时,由于八王之乱导致的国力削弱,原本依附于中原的氐、羌、鲜卑、匈奴、羯族纷纷建立政权,中原遭受了前所未有的战乱。

在鲜卑族的拓跋氏统一北方后,全盘汉化,以中原正统自居,对于接手北方草原的柔然人深恶痛绝,将其蔑称为“蠕蠕”。整个北魏国存在期间,都在持续对其进行打击。我们熟知的花木兰从军,就是为了揍这个北方游牧民族。

在南北朝期间,北方再度分裂,东西两个政权势同水火。而原本为柔然人打铁的突厥人干掉主人、咸鱼翻身,占据了西、北的庞大地区。西魏/北周、东魏/北齐为了避免两线作战,纷纷对其进行拉拢。

但在隋朝建立后,曾经嚣张的突厥人也告别了幸福的日子。在杨坚的以夷制夷、分化打击下,突厥人被收拾的服服帖帖,实力大为虚弱,并尊称杨坚为圣人可汗。最强的突厥老实了,其他小国自然更风俯首称臣,但只有东北边的高句丽非常不老实,而且还挺有实力。

这就成功的引起了中原王朝的注意。

为啥高句丽必须灭:太嚣张而且还挺有能耐高句丽称得上一个古国。它发源于东北的扶余族,在西汉时就见诸史书中的记录,一直向中原王朝称臣。王莽篡权时,曾经征集高句丽出兵夹攻匈奴人;在遭到婉拒后,他直接把高句丽王叫到长安砍头,引起了高句丽人的反叛。

汉光武帝刘秀称帝后,高句丽再度派人前来称臣。其后,这个东北的少数民族政权一直坐山观虎斗,甚至屡次想趁着中原战乱占占便宜,但经常被揍得很惨。最悲剧的一次,是被鲜卑慕容氏刨了祖坟。

隋王朝再度统一中原后,突厥被治老实了,其他小国当然见风使舵、进京朝贡叫大哥,高句丽也不甘人后。但是连续两任高句丽王高汤、高元都有些两面三刀,他们既称臣,又时不时在背后搞些小动作,甚至还敢纠集靺鞨(女真前身)进攻辽西。

对此杨坚自然不能忍,在公元598年派兵出征,但由于瘟疫、后勤、台风问题,还没开打隋军就遭受巨大损失,不得不撤回。而高元也迫于兵威上表谢罪。

但高句丽仍旧贼心不死,继续恶心隋王朝,暴脾气杨广上位后自然不会忍,连续三次远征,但巨大的消耗,构成了隋朝灭亡的主要原因。

这里就能看出来高句丽为啥要挨打了:

首先,面对中原王朝不老实,如果不能收拾这个刺儿头,持续千百年的朝贡体系岂不会被破坏?

第二,连续两个强大的王朝接力才能将其灭国,由此可见高句丽挺有能耐。但很遗憾,能耐小的,还能被分而治之;能耐大的,就越必须被消灭。这样才能一劳永逸,避免对中原王朝产生威胁。

高句丽的能耐体现在哪些方面?简单总结如下:

一、地理优越,易守难攻。高句丽地处辽东,国土广阔,远离中原统治中心。《隋书》称,“其国东西二千里,南北千余里”。此外,高句丽人常依山建城,易守难攻。

这两个特点,决定了高句丽不是软柿子。距离远,导致隋唐军队运输困难,物资补给掣肘了实力的发挥,杨广第一次远征、李世民亲征都是由于后勤不继而不得不退兵。

城堡易守难攻,战争不容易很快结束,反过来又会对进攻方的后勤提出了更高的要求。

所以说,中原远征高句丽的最大问题,就是后勤。隋唐军队的野战能力,面对高句丽都是碾压,但是顶不住对方龟缩防守,把战争变成消耗战。(没错,你看到的高句丽与唐军在野外大战而且还挺牛的场景,都是某国瞎编的)

二、照搬中原制度的农耕政权

高句丽作为中原王朝的数百年小弟,各项制度基本照抄,比如建立在平壤的宫城名字也叫长安城(无耻~),各种兵器也与中原王朝类似,也就是说,技术上并不比中原落后。

高句丽境内多山川河流,适合耕种。旧唐书称,高句丽“种田养蚕,略同中国”,并且民间热爱看书,当然是中原的书,最受欢迎的包括《五经》、《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋春秋》、《玉篇》、《字统》、《字林》等等。

这就是说,高句丽并不是乌合之众,而是完全抄袭了中原技术、文化,有组织、有体系的成熟政权。这就决定了它具有一定实力。这就罢了,关键它还很好斗。

三、侵略性强,破坏中原王朝的朝贡体系

高句丽人喜欢看书,但没学会文雅。好斗的民风,从史书记录可见一斑:

高句丽朝廷最高级的官员叫做大对卢,每三年一换。换届的时候,遇到不服气的,直接各自带兵一决高下,胜者接位。以武力定官位,决定了政府的风格不会很斯文。

高句丽用法严峻,而且鼓励血性,比如其法律规定:守城降敌、临阵败北、杀人行劫者斩,颇有商鞅变法的风采。史书称高句丽路不拾遗,也就是秩序非常好。而纪律,就代表着战斗力。

对于中原王朝,高句丽一直屡次挑衅。不仅在隋朝时骚扰辽西,在唐朝建立后,更是经常殴打听命于中原的新罗、百济,让后者无法顺利入朝进贡。

总而言之,对周边民族进行削弱,避免中原王朝直接面对威胁,这是中国古代封建政权的共识。而高句丽在力量上已经崭露头角,偏偏又桀骜不驯,那就必被灭,没别的出路。所以,隋唐两朝四帝,虽然性格特点各不相同,但在对高句丽上出奇的一致。

只可惜,在五代十国时期,石敬瑭破坏了这一规矩,开创了首次把战略要地送给游牧民族的先例,中原从此不得安宁。

另,高句丽被灭后,百姓也被移民到中原(最有名的是高仙芝),部分流入契丹、靺鞨。后来的高丽王朝,民族主体其实是新罗,开国的王建为了扯虎皮做大旗,自称高句丽后代,这一风格跟如今的某一宇宙大国何其相似,果然是祖宗。

隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

隋唐是中国帝制时代的第二个鼎盛期,它们都曾数次兴兵辽东,征伐高句丽,直到唐高宗总章元年才艰难的将其灭国。高句丽作为一个偏居东北一隅的小国,为什么被强大的隋唐视作眼中钉,必除之而后快?

其实原因无外乎有以下几点:

凭借得天独厚的地理位置,与草原汗国勾结,威胁中央王朝高句丽之所以有底气和强大的中央王朝抗衡,不是他自身有多强,而是借助了草原汗国的威势,用来以小博大。除此以外,辽东所在的位置也得天独厚,进可威胁中原王朝的河北之地,退则能依托茫茫大山进行防守。

隋朝消灭南陈,统一江南以后,偏居东北的高句丽就已经很有危机感了,其君臣上下都很清楚,强大的隋军马上就会剑指辽东。

在这段时期,高句丽的处境开始变得尴尬,由于地区小强国的身份,一直遭到辽东各部族忌惮。如当时还不是很强大的契丹,始终频繁接触突厥和隋朝,试图摆脱高句丽的控制。

所以,突厥对待高句丽的态度则比较暧昧,一面削弱,一面又拉拢。当隋朝有意联合突厥共同打击高句丽时,突厥往往很愿意出兵。但是,一旦隋朝要打灭国之战,突厥就会消极抵制,甚至在背后捅刀。

开皇十八年,隋文帝第一次征伐高句丽,便遭遇了突厥人大规模的袭扰犯境。与高句丽开战以后,隋朝不得不同时在东北、漠北、西北三处分别作战。

当隋军遭遇挫折时,隋文帝对形势做了清醒的判断,果断选择撤军。为了报复突厥的背后插刀,隋文帝在开皇十九年大举进攻突厥,此战突厥汗国大乱,自此以后分裂为东西两汗国。

表面上隋朝已经控制住局面,但突厥并不甘心臣服于隋朝,于是又搞起了外交战略。从西北的吐谷浑到东北的契丹、高句丽都成了它拉拢的对象。

直到隋炀帝继位以后,突厥的外交战略已经基本实现,隋朝周边大大小小的部族均已被拉拢过去,由西北到东北对隋朝形成了包围和夹击的态势。

而高句丽由于得天独厚的地理位置,自然成为这个包围战略中,至关重要的一环。

大业三年,隋炀帝征发五十万众北巡,当他发现突厥牙帐中竟然聚集着奚、室韦、吐谷浑、高昌以及高句丽等数十部落的酋长时,不免心生警惕。

为了打破突厥的外交包围,隋炀帝在大业五年征讨吐谷浑,扫平来自西北的威胁,大业六年又谋划分裂西突厥,到大业八年,基本达成目标。

当解决了来自西北方的威胁以后,隋炀帝在大业八年正式下诏,亲征高句丽。只要灭了高句丽,就会彻底打破突厥谋划的包围战略。

这也是隋炀帝执意攻打高句丽的直接肇因。

而唐朝灭高句丽,其原因固然是解除来自东北方的军事威胁,但这已经不是主要因素了。

大一统思想下的收复故土由于有了隋朝三征高句丽而亡国的前车之鉴,唐朝在对待高句丽时就谨慎了许多,即便这个东北小强国带来的威胁一点也不比隋朝时代小。出于现实局势考量,从唐高祖到唐太宗执政早期,与高句丽始终都维持了相对友好的关系。

这种情况直到唐军生擒颉利可汗才有了改变,草原上的突厥汗国轰然倒塌,围绕在唐朝周边的敌对部族基本都被消灭,孤零零的高句丽失去了可堪借力的支点,再无法博弈于大国之间而得利。

即便形势一片大好,唐太宗也没有急于兴兵征讨高句丽,而是安稳的消化突厥内附以后众多的部众。

所以,这一时期,唐朝征讨高句丽,主要目的已经从消除威胁转为收复故土。唐太宗曾不止一次提过:

“高句丽所居本四郡。”这明确表示了,攻打高句丽乃是恢复汉家四郡之地。高句丽窃据于此,唐朝出兵讨伐,为了收复故土,是正义之师。

收复故土,看起来只是迟早的问题。

可惜好景不长,突厥内附以后,薛延陀部填补了草原上的权力空间,建立薛延陀汗国,很快就成为唐朝最强劲的对手。

想必高句丽君臣上下肯定长长松一口气,他们又可以玩博弈于两强之间的把戏了。

贞观十七年,高句丽打算吞并新罗,为了阻挠唐朝的干涉,遣使往薛延陀,挑拨他们与唐朝之间的关系。

高句丽的如意算盘打错了,唐太宗在进行了一年的准备以后,于贞观十九年御驾亲征。此战虽然未能全功,但仍旧大大削弱了高句丽的实力,使之距离亡国只剩下一步之遥。

唐太宗尚在辽东战场时,薛延陀汗国可汗夷男病死。短短一两年间,这个曾经敢于叫板唐朝的草原汗国分崩离析。

高句丽再次失去了可堪利用的支点,这一次,再没有奇迹出现,草原上也没有出现取代薛延陀的强大汗国。

在薛延陀汗国瓦解以后,唐朝边境的军事压力变得相对宽松,针对高句丽的战争便不再追求速战速决,而是打成了持久战,步步蚕食。

直到总章元年,九月,唐军攻入平壤城,高句丽灭亡,彻底退出历史舞台。四郡故土尽归唐朝。

高句丽极度敌视中央王朝,隋唐为了维护宗藩体制高句丽作为区域强国,对中央王朝一直怀有深深的敌视。而中央王朝出于自汉朝以来的政治传统,对周边部族小国均采取羁縻朝贡政策。这样一个桀骜不驯的藩属,叛服不定,对中央王朝的宗藩体制带来了严重冲击,为各藩国做了极不好的示范。

如果中央王朝不能对此予以适当的惩罚,身为宗主将威信尽失。

隋朝建立之初,高句丽尚能遣使来朝,但随着双方关系恶化,高句丽便断绝了与隋朝的一切往来。

直到隋朝灭南陈以后,双方关系在短暂的缓和以后再度恶化,其整体外交策略也是亲突厥而远隋朝。尤其是隋朝频频要求高句丽国王亲自来朝的情况下,高句丽出于不信任,几次三番的明确表示拒绝。

从开皇十八年,隋文帝第一次征讨高句丽开始,直至隋亡,高句丽始终以强硬之态对抗隋王朝。就算隋炀帝第三次亲征时,高句丽曾短暂称臣,也仅仅是权宜之计的表面敷衍。更何况,隋炀帝返回国内以后,其君臣仍旧不奉命,甚至连隋朝俘虏都不肯放归。

所谓称臣,就是高句丽对隋朝彻头彻尾的欺骗。隋军前脚刚走,它马上就变脸不认账。

当然,隋炀帝已经没有能力惩罚这种欺骗行为。回去以后,他被国内此起彼伏的叛乱折腾的焦头烂额,心灰意冷,社稷尚且难保,哪里还有心思和精力继续征讨东北一隅的高句丽?

唐朝立国以后,高句丽虽然与之保持了相对友好的关系,但在某种程度上,双方之间更像盟友,而并非宗主与藩属。

高句丽始终试图让自身与唐朝保持相对一致的地位。其中缘由,除了隋炀帝以送人头方式带给他们的自信以外,更多则出自于对中原王朝怀有深深的敌意和蔑视。

这种看似与实力不匹配的自信并非无中生有,隋炀帝征讨高句丽,三次都损失惨重。高句丽将斩杀的隋军将士尸骨堆成一座座“京观”,一者炫耀武功,二者用以警告来犯者。这些京观在辽东十数年,至太宗贞观年间,才为唐军所捣毁,隋军将士遗骨得以运回安葬。

如此强悍的高句丽又怎么可能甘心情愿认中央王朝做宗主呢?当唐军生擒颉利可汗以后,高句丽的态度才有所改变,遣使入唐,进献封域图,以示臣服。

但这种所谓的臣服也仅仅是以一种相对缓和的态度,让唐朝承认它对辽东以及朝鲜半岛北部的统权治。

在这个桀骜不驯的藩属面前,无论隋朝或唐朝,都会脸面无光。他们所能做的,要么忍气吞声,要么兴兵讨伐,维护宗主权威。

隋唐都是强盛的朝代,当然只能选择出兵。然而,更多时候,所谓维护宗主权威,不过是维护政治利益的借口而已。

归根结底是中央王朝与高句丽的政治利益冲突如前文所述,无论解决军事威胁、收复固有领土抑或宗藩体制,最根本的原因都是为了维护政治利益。

高句丽不但不肯放弃辽东,还要对辽西有所染指,更将朝鲜半岛南端视作自家后院。这是隋朝和唐朝绝对无法容忍的。

所以,隋唐若要保住自身利益,就势必要灭高句丽而后快。收复故土或宗藩体制就成了发动战争,维护利益的绝佳借口。

隋朝和唐朝为何一定要灭高句丽呢?

隋唐时期的高句丽,可以说已经是发展到最顶峰的时候,对中原地带的威胁与影响随处可见,为了防止国家被侵犯,自然隋唐皇帝要多次征讨高句丽。关于具体的事情经过,不妨让我为你细细分说。

一、高句丽的历史高句丽原本只是中原的一个诸侯国,在公元前37年(汉元帝时期),他们的诸侯是朱蒙,后来随着中原的战乱以及衰弱,对诸侯国管理失控,最终导致高句丽不断发展强大,以至于到了魏晋南北朝时期,高句丽实力雄厚,独立成国。

自从高句丽成为一个国家之后,可以说跟中原的战争基本上没有停止过。不管是曹操东征高句丽,还是北魏时期与高句丽的战争,都打得轰轰烈烈,让人惊心动魄。

可是这个国家人民就是好战,不管怎么打,他们还是闲不住。在隋朝隋文帝杨坚统一中原以后,高句丽的邻居兄弟新罗都已经向隋朝低头,就是高句丽还在阳奉阴违,专门搞破坏。

也就是隋唐时期,高句丽发展状况达到顶峰,他不仅国内整个运行系统健全完整,而且国家地势易守难攻再加上得天独厚的肥沃土地,让这个国家过上富裕生活。一旦国家富裕了,野心也就会变大,隋唐时期的高句丽在朝鲜半岛可谓是老大,还有小弟新罗总被欺负,不让新罗到中原进贡。

除了新罗之外,百济可是高句丽的铁杆粉丝,高句丽去哪里他去哪里,还有日本,三个国家形成战略合作关系,不管哪个国家被打或者出兵打其他国家,另外两个都会鼎力支持。

根据史料记载,高句丽不仅土地广袤,还人口众多,并且全民皆兵,军队人数高达六十万,要知道在唐朝唐玄宗李隆基时期,十个节度使的兵力加起来还不到六十万,足以见得高句丽的战斗力有多让人恐惧。

(高句丽)其国东西二千里,南北千余里。—《隋书》本来自身实力雄厚,再加上还有两个铁杆粉丝支持,高句丽在隋唐时期简直迷失自我,一不注意就偷偷偷袭中原。比如最开始在隋朝时期,高句丽就悄悄进攻辽西重镇,让隋文帝杨坚十分火大。

到了唐朝唐太宗李世民时期,本来打算去跟他们好好沟通和平相处,结果高句丽高姿态对唐太宗李世民爱搭不理,气得李世民只想灭他国家。

二、隋唐时期对高句丽的征战公元598年,由于高句丽突袭辽西地带,让隋文帝杨坚很是火大,就集中三十万军队去亲征高句丽,想要一举把高句丽灭掉。

可是隋文帝还是太小看这个国家,经过长途跋涉,隋文帝的军队很多士兵得了疾病,无法作战,还有高句丽特殊的地势条件,易守难攻,再加上高句丽军队还有点猛,这场战争最后匆匆结束,隋文帝也担心自己军力消耗过大,就带兵回家。

到了隋炀帝杨广时期,杨广更是暴脾气,必须铲除高句丽,曾经三次叫军队去攻打高句丽,但是还是同他父亲隋文帝一样的结果。毕竟这个国家还是有点厉害,哪有那么容易灭掉。

不仅没有把高句丽灭掉,隋炀帝杨广还把自己国家搞的支离破碎,最终被部下宇文化及起兵将其杀死,从此隋朝江山易主。直到李渊以及李世民等人最后再次统一,建立唐朝,中原局势才稳定下来。

在唐高祖李渊时期,为了国家内部稳定,当然是没有精力去攻打高句丽的,正是这些时间,高句丽继续悄悄在中原的一些地带进行揩油,最后李世民登基,不得不对这个国家引起重视。

公元645年,李世民觉得唐朝如此强大,想去跟高句丽谈谈,双方和平相处,谁知道高句丽并不买账,残忍拒绝李世民,让李世民一气之下再次带兵亲征高句丽。

李世民亲征,虽然取得一定的胜利,但是还是没有灭掉高句丽,高句丽更加猖獗。后来李世民去世,把灭高句丽的任务交给唐高宗李治。李治派手下大将薛仁贵、徐茂公等纷纷前往高句丽征战,效果逐渐显现出来。

但是依旧没有灭掉高句丽,综合分析原因就是高句丽的两个铁杆粉丝日本和百济总派兵支援高句丽。发现问题就要解决问题,于是唐朝军队于663年将百济灭掉,又把日本打得落花流水再也不敢支持高句丽。

基本战局胜利局势已经形成,666年,高句丽又给了唐朝一个助攻,他们的名将渊盖苏文去世,其儿子开始争夺政权,搞得内部一片兵荒马乱、人心惶惶。唐朝军队在徐茂公(李勣、徐世勣为同一人)的带领下趁虚而入,两年后(668年)一举拿下高句丽,完成了隋唐两个朝代四个皇帝持续七十年的大业。

三、为何要攻打高句丽关于为何攻打这个问题,通过以上战事的再现,我们理解起来就容易很多,主要原因有以下几点。

1、高句丽不老实前边已经说过,在隋朝时期,高句丽不仅打压新罗,不让他们到中原进贡,还时不时就对辽西重镇进行突袭,搞得隋朝国内一片恐慌。唐朝时期高句丽也是和百济、日本拉帮结派,对中原地带虎视眈眈。

在这样的情况下,隋唐君王当然会引起足够重视。刚刚经过数次战争取得国家统一的君主隋文帝与唐太宗,对国家政权稳定和国土完整看得十分重,并且坚决不允许其他国家侵犯自己领土。

刚好高句丽触犯了两个君主的底线,当然隋唐就要派重兵好好收拾高句丽。

2、高句丽威胁很大高句丽除了人口众多地域广之外,还与百济、日本搞联盟,这在中原隋唐的眼中,明显他们就是想对中原有行动。只要稍微有点政治觉悟的领导,都能很清楚明白这种形势,要是我方不主动剿灭对方,最后换来的结果必然是被对方剿灭我方,所谓先下手为强,于是隋唐纷纷攻打高句丽。

3、隋唐国力强盛以上两个原因都是从利益关系分析的,现在我们从实力分析一下。隋唐时期的中原地带实力雄厚,不管是隋文帝杨坚还是唐太宗李世民,两个人本来就是南征北战打下江山的,对自己综合实力很自信。

不仅仅是自信,实际上当时实力也很强大,唐朝在李世民时期把周围国家打得服服帖帖,没人敢惹,还有隋文帝也是很不错,要是换一个时期,比如唐玄宗李隆基时期,估计就是高句丽打中原,而不是中原打高句丽。

所以说一个国家的综合实力才是最具有说服力的,要是隋唐时期综合实力不足,怎么可能与高句丽对抗,更加不可能主动出击,去灭掉高句丽。

结语这场经过七十年的灭高句丽之战,不仅最后取得胜利,还是一场对中原地带后期稳定奠定基础的战争。它充分让周围国家看到隋唐的实力,从而再也不敢侵犯领土,这何尝不是一件值得记入史册的大事呢?

备注:图片来源于网络,侵权必删,欢迎评论留下有趣思想。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。