蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

襄樊之战,宋蒙(元)双方均倾举国之力于此,是一场真正意义上的决战。

此战中,南宋军民展现了坚定的战斗意志。

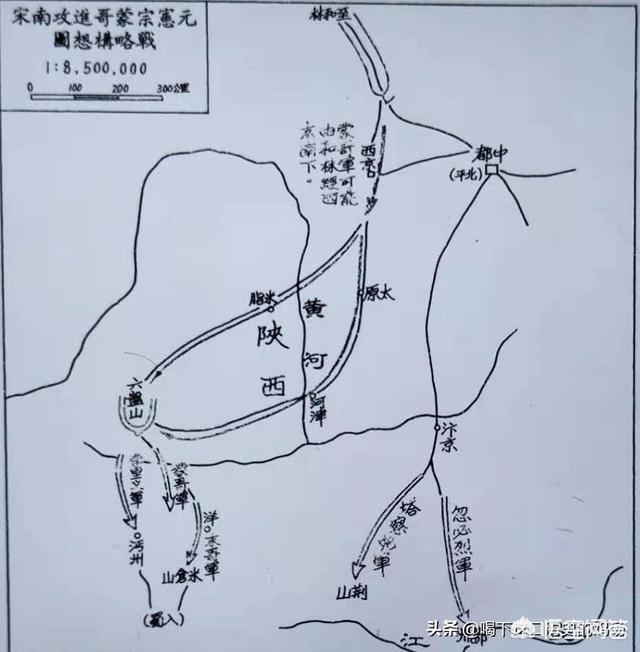

但是,精准的布局,使蒙(元)牢牢把握战役主动权,最终取胜。

取襄樊的决心夫襄阳者,天下之腰膂也。

襄樊的重要性,不言而喻。

不过,在宋蒙(元)战争初期,蒙古人企图先取四川,再顺流而下,对襄樊并未足够重视。

这或许是因为:当时的蒙古军缺乏水军,即使夺取襄樊,也很难突破长江防线,而先取四川,再打造船只,顺流而下是古代北方政权攻灭江南政权的常规路数。

所以,蒙古军一度攻占过襄樊,但未能站稳脚跟,被孟珙率军收复。

此后数年,蒙古以四川为主攻方向,连年征战,虽然攻取了成都等地,但始终无法全取四川,战事陷入胶着。

1267年,宋降将刘整受召入朝,提出其灭宋方略:调整其以四川为主攻方向的战略,改为从襄樊入手。

提议一出,立刻遭到了朝臣反对:“虚国病民,未见收其成功可岁日计者”!

孟珙收复襄樊后,宋人加强了在襄樊的防务。襄樊已经城池坚固,而且该军区司令吕文德能征善战,甚有威名。

在当年八月,吕文德刚刚大败蒙古征南都元帅阿术,阿术坠马,险些被擒!

显然,襄樊“城坚而池深,兵精而食足”,蒙古攻襄樊不可能迅速成功,襄樊之战注定是一场耗费时日的旷日之战。

如果耗费国力的旷日大战还不能成功,无疑是“虚国病民”!

蒙古大臣的判断是正确的。此后的襄樊之战确实旷日持久,耗费举国之力。

但是,忽必烈当即表态:“朕意决矣”!

襄樊之战,旋即展开!

巧妙开局:榷场在忽必烈决定主攻襄樊前,宋军已经犯下了第一个错误。

前文说到,1267年八月,阿术在襄樊附近为宋军所败,阿术本人险些被擒。

显然,在襄樊附近的河网地带,不善水战的蒙古军连获取立足之地都非常困难。

如果连立足之地都没有,又何谈攻城呢?

不过,吕文德已经“送”给了蒙古人一块立足之地。

此前,蒙古人找到吕文德,请求开榷场,加强贸易。

吕文德不肯。

身边人表示:榷场好,我们有利益,而且,贸易可以促进和平嘛!

吕文德上当!

于是,蒙古人在鹿门山修筑榷场土城。

贸易可以促进和平,但是,贸易不能保证和平。

很快,这个失误变得致命起来。

断粮道忽必烈决心主攻襄樊。

但同时,忽必烈也意识到襄樊城坚兵精,以当时蒙军的实力,强行攻坚实非上策。

因此,忽必烈指出了勿急攻城,长围久困,待其自毙的方针。

1268年,刘整到了襄樊前线。

他指着白河口道:在这里修筑堡垒,就可以断绝宋军粮道,襄阳可图!

开工!

襄阳城中的吕文焕大惊,向在鄂州的军区司令吕文德告急。

吕文德不信:这又是边人贪功吧!襄樊城池坚固,兵储可支十年,你们好好坚守就好了!如果刘整真的敢修城寨,明年春水涨时我收拾了他!我只怕还没到,他就跑咯!

可以说,吕文德到此时还不相信:蒙古人会把他作为战略突破口!

突破口要选薄弱环节呀!我老吕、襄樊,怎么可能是薄弱环节呢?

如此,蒙古人不但修筑了白河口城寨,还加固了鹿门山土城。

如此,襄樊与东面的南北两条水道皆被切断。

精准封锁得知上当后,吕文德还没出兵就气恼成疾,卧病不起了。

蒙古人修筑鹿门山、白河口的同时,扩大了工程。

他们修了一条西起万山,南包百丈山的长达数十里的堑壕栅壁,又在岘山、虎头山修筑了一字城,断绝宋军自陆路的增援路线。

其后,又在襄樊四邻地区“连珠扎寨”,构筑了一条纵深数十里的围困阵地。

总之,蒙古人的封锁法是:陆上以宽大正面防御,反正陆战能力强,不怕;水上以险要点防御,水陆联合控扼水路。

其中,以陆地封锁水面,是蒙(元)的一次战术创新。

尽管蒙(元)已经拥有了刘整等水军力量,也同时在加紧操练水军,但是,总体水军实力仍不如南宋。

不过,南宋时期,由于远程武器技术进步,“以岸制水”的技术已经成熟。

襄樊之战,以岸基火力协助,蒙元水军可以拦截、击败南宋水军。

在此后伯颜灭宋战役中,水岸火力协同,也成为击败宋水军的主要作战样式。

如此,蒙元搭建了完善的防御体系,将南宋援军阻截于襄樊之外。

不久,吕文德派遣张世杰支援襄樊,结果张未能抵达襄樊城下。

蒙古人的包围圈初步形成。

不过,襄樊仍然是有坚持的自信的:兵储可支10年,怕什么!

蒙古人的封锁则更精准:有粮食,你烧饭要柴火嘛!

于是,蒙古军在万山等地修堑,断绝襄阳市民砍柴之路。

如此,襄阳城内开始拆屋取薪,渐渐困难。

此外,随着围困时间的拉长,食盐、布料也短缺起来了。

步步紧逼宋军组织了多次增援,可谓倾尽举国之力。

1268年春夏之交,汉水涨,夏贵驾轻舟抵达襄樊,送去了衣粮。

这让蒙古人感觉到:包围圈还不够紧!

于是,张弘范提出:在万山筑城以绝其西道,在灌子滩筑栅,以绝其东道。

此时,吕文焕才被迫发起了万山城突袭战。

他调遣1.5万人,战船百余艘,水陆并进,突袭万山城,血战!

蒙古军血战疾进,奋力击败宋军。

如此,襄樊反包围战彻底失败。

张顺、张贵兄弟宋军倾尽全力,尽遣精兵名将支援襄樊,悉数失败。

民间义军成了最亮眼的一道光。

1272年五月,汉水水涨,3000抗元义军在张顺、张贵兄弟的率领下,入援襄樊。

《水浒传》中的浪里白条张顺,或许就是致敬义军首领张顺吧。

他们将三艘传结成一舫,每船载30人,中间一船装着盐一袋,布二百匹及其他物资,左右两船的船底去掉,舱面掩盖草席作掩护,船上配备火枪、火炮、巨斧、劲弩等武器。

出发前,张顺对大家说:这次行动,有死而已!你们如果动摇了,现在就退出,不要坏了我的事!

3000义军慷慨激昂,无一人退出。

义军一路猛进,用巨斧砍掉封锁的铁链,用火枪、火炮攻击敌船。

元军攻过来,不明就里,跳到船底空心的船上,陷落水中,刚好被义军送人头。

一场誓不回头的进军,使3000勇士冲到了襄阳城下!

途中,张顺阵亡。

入城后数日,张顺尸体浮江而上,抵达浮桥边,身披甲胄,怒气勃勃如生!

襄阳守军大受感动,祭之位神,立庙祭祀。

遗憾的是,这次令人荡气回肠的入援,只是最后的辉煌。

不久,由于范文虎失期不至,张贵里外合应失败,阵亡。

分割南宋空国解围,虽然屡屡失败,但毕竟威胁很大。

为了围困襄樊,大元也耗费极大。

自1268年九月以来,元军连续征兵、征粮,耗费巨大。

同时,中原地区出现连续的天灾,大元赈灾压力也极大。

忽必烈推行各种政策,力保攻襄樊元军的补给、兵源。

不过,尽快结束襄樊之战,已是必须!

张弘范在指挥攻城中受伤,随后提出:襄、樊以浮桥互相支援,连成一体,现在要斩断浮桥,就可先集中兵力攻破樊城!然后襄阳可得!

不久,元军兵分五路,自樊城东北、西南水陆并进。

在进攻部队的掩护下,熟悉水性的勇士用长斧斩断沉索,焚烧浮桥,断绝了襄阳、樊城的交通。

元军水师也击败了停泊在两城之间的宋军水师,彻底断绝两城。

尽管如此,蒙元军依然无法攻破襄、樊。

直到···回回炮到来。

回回炮为了找到攻坚利器,忽必烈准备了3年!

3年前,至正七年,在分拣中原炮手军匠时,忽必烈意识到这些武器不足以威胁襄樊,遂派遣使者去找旭烈兀后王阿不哥征发优秀的回回工匠。

至正九年十一月,应召而来的回回工匠制成巨石炮,威力惊人。

襄樊战场,终于等来了可以造成实际威胁的攻坚武器!

元军以回回炮猛轰樊城,分兵十二路猛攻。

回回炮摧毁了樊城城碟角楼,元军在汉水北岸架云梯冲入城内。

牛富等人战死,樊城城破。

降城孤立无援的襄阳,仍然坚守。

刘整到城下劝降,被伏弩射中,险些丧命。

元军猛攻襄阳。

回回炮“所击无不摧陷,入地七尺”。

在连续的军事压力后,元军再次劝降。

吕文焕投降。

襄樊之战结束。

此战的过程荡气回肠。

但实际上,蒙元自始至终掌握着战役主动权。

从开局前以榷场获取立足点,又逐步由点到线搭建包围圈,整个过程步步为营,一环套一环,非常精彩。

同时,水岸协同作战的战术创新,回回炮的“技术引进”,更使蒙(元)克服了其水战、攻坚能力的不足,一举取胜。

反观南宋,军民不可谓不勇,所遣不可谓不是精兵猛将,但是,组织极为混乱。

先是吕文德麻痹大意,让出先手,使敌反客为主,后又有相帅将各级相互掣肘,不能协调。

结果,精兵猛将连续出击,所取得的效果反而不如张顺的抗元义军。

南宋并非没有忠勇将士,只不过是朝廷的战争组织指导、能力远不如对手罢了!

一胜一败间,非惟天时,亦抑人谋。

蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

蒙攻宋45年,其中以襄樊之战最为激烈,持续时间最长,前后共有六年的时间,而且襄樊之战的失利,也标志着南宋立体防御体系的破裂,自此之后南宋再也无力抵抗元军的进攻,并最终导致了南宋的灭亡。

襄樊之战正是开始时在咸淳四年(1268年),但要说清来龙去脉,却不得不从景定二年(1261年)说起,因为这一年有一个重要的人从南宋投降到了蒙古。

这个人叫刘整,投降前是南宋名将,由于受到吕文德的陷害,一怒降蒙。刘整曾在京湖与四川两大战场转战驰骋数十年,对南宋的防御体系最为了解。于是,他向忽必烈建议,集中兵力进攻扼踞汉水中游的襄阳和樊城,然后由汉入江,直下临安。

在此之前,由于蒙古军队不擅长水战,南宋依靠长江天险据守,所以蒙军都是主攻四川,但由于余阶发明的山城防御体系,使得其久攻不下,其中蒙哥汗还在攻四川过程中病死于钓鱼城下。而刘整提出的策略,则是击中了南宋防御体系中的软肋。

忽必烈意识到刘整建议的可行性,于是在咸淳三年(1267年),贿赂镇守鄂州的吕文德,让他同意在樊城外设立榷场。蒙古军进而借口防止榷场货物被盗,在沿汉水白河口、新城、鹿门山等地筑垒置堡,通过外通互市、内筑堡垒的手法,在襄樊城外埋下了钉子,这相当于在襄阳周围上百里的范围内筑起一圈围墙,截断了襄樊的供给线。

第二年,忽必烈征调十万兵马,任命蒙将阿术为征南都元帅,和刘整一起攻取襄樊,历史上著名的襄樊之战正式展开。

襄樊即襄阳城和樊城,这两座城池夹汉水互为依存,城墙高厚,易守难攻,襄阳城周围长九里,樊城则约四里半,防御能力极强。而且为了备战,城中存储了大量粮食,据说足够十年之用。

兵多,城高,水深,粮足,这一切都足以让守将吕文焕高枕无忧,所以当他听到蒙古军对来进攻的消息时,并不以为意。或许是自认为有胜无败,或许是立功心切,又或许是高估了自己的作战能力,吕文焕为打破蒙军鹿门、白河之围,命襄阳守军进攻蒙军,但被蒙古军队打败,伤亡惨重。不久,宋将张世杰率军与包围樊城的蒙军作战,又被打败。

到了咸淳六年(1270年),蒙军在襄樊西部筑长围,又在南面筑城,连接诸堡,完全切断了襄阳与西北、东南的联系,从战略上彻底完成了对襄樊的战略包围。

同时,刘整造船5000艘,日夜操练水军七万人,建立起一支颇具规模的水军,从而弥补了战术上的劣势,为进攻准备了必要条件。

如果元军攻下襄阳,长江中流的重镇鄂州就失去屏障。鄂州不守,南宋的千里防线就被从中突破,首尾截成两段。向西使川蜀与朝廷失去联系遮断,向东则有顺江之势,向南使得南面的湖湘门户洞开。因而襄樊的战略地位十分重要。

为此,蒙古与南宋展开了长达数年的包围与反包围,南宋的目的就输送援军与物资进入襄樊,而蒙古的目的则恰好相反。

公元1269年三月,两淮都统张世杰,率军水陆并进增援襄阳,结果与蒙古军在襄阳东南方的汉江上进行了一场大战后被击退。幸运的是,四川安抚制置使夏贵利用汉水暴涨,用战船将物资送入了襄阳城内。

1270年九月,宋殿前副都指挥使范文虎率水军增援襄阳,蒙军水陆两军迎战,大败宋军,范文虎只身逃回。

1271年六月,范文虎再次率水师十万往解襄樊之围,在襄樊东南鹿门被元军击败(此时忽必烈已建立元朝),他趁夜色逃遁,宋军损失战舰百余艘,伤亡不计其数。

1272年,襄阳城已经被困五年,城中粮食虽然仍旧充足,但盐、柴、布帛短缺,南宋京湖安抚制置使李庭芝招募了三千敢死队,派民兵领袖张顺、张贵统领战船百艘,运送物资进襄阳。

元军战舰密布江面,张顺等转战一百二十里,于黎明时抵达襄阳城下,送来了食盐与布匹等补给,但检点将士,独缺张顺,数日以后,其尸溯流而上,身中四枪六箭。

张贵出城送信,返回时误入元军包围,拼死力战,身中数十创,终因寡不敌众而被俘。他宁死不降,元军将其杀害,抬到襄阳城下,说:“认识矮张吗?这个就是!”守城宋军一片哭声。

1273年,为切断襄樊之间的联系,元军对樊城发起总攻,烧毁了樊城与襄阳之间的江上浮桥,使襄阳、樊城各自孤立,无法互为救援。元军架起大炮,轰破樊城外郭,一拥而入,守将牛富率军巷战,寡不敌众,最后投火殉职,偏将王福也赴火自焚,守城7000宋军几乎全部战死,樊城陷落,元军屠城。

樊城失陷,襄阳亦危在旦夕,城中守军以“关会”(即商券)为衣,拆屋烧火取暖,守将吕文焕日夜南望恸哭,奈何朝廷中贾似道把持朝政,一概大小军情始终瞒报,当然援军也就始终不至。

1273年二月,元军炮轰襄阳城,军心动摇,吕文焕在得到“绝不屠城”的承诺后,无奈折箭为誓,献城投降。

至此,长达六年之久的襄樊之战,以元军取得最后的胜利宣告结束。襄樊之战的失败表明,南宋在军事上已经失去了和元军对抗的能力,无论是陆战还是水战,都已远不是对手。虽然又过了三年,直到1276年元军才攻破南宋都城临安府,到1279年才在崖山之战灭掉南宋最后一个政权,但从襄樊之战失败的那一刻起,南宋就已经注定了灭亡的命运了!

但是,像张顺、张贵这样的英雄,仍然将永垂青史!

蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

蒙古大军统帅部采用铁桶战术、步步蚕食、步步为营、步步紧逼、持久战的战略战术,与南宋的防守战略的七寸之地进行死磕,而南宋的统帅部因贾似道专权误国,失去了战略的机动性,方向错了,失败在所难免!

蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

在蒙古帝国交战史上,与宋朝的战争,可以说是蒙古打得最艰难的一场战争。这场战争,前后打了近半个世纪。而襄阳之战,则可以称得上是宋蒙世纪大战的一个缩影。读懂了这场战争,我们就读懂了整个宋蒙战争史。

(宋蒙之战)

一、开端:发动襄阳大战,是蒙古找了半个世纪才终于找到的打败南宋的一把钥匙。蒙古为了灭宋,在长达半个世纪的时间里,对宋朝进行了三轮试探性进攻。

第一轮是窝阔台时期,蒙古分中原、两淮、四川三路攻打南宋。最后因为主帅阔出被流矢杀死,蒙古不得不撤军。

第二轮是蒙哥汗时期,蒙古分四川、中原、大理三路包抄南宋。最后因为主帅蒙哥在四川钓鱼城下被打死,蒙古不得不撤军。

当这两轮进攻都失败以后,由于南宋内部斗争,四川泸州的守将刘整投降蒙古。他告诉了忽必烈,要想打败南宋,根本不需要像以前那样三路进攻,只需要攻打襄阳一地就可以了,只要把襄阳打下来了,南宋就败了。

(攻打襄阳,图取其意)

二、过程:襄阳大战是宋蒙持续时间最长的城市争夺战,蒙古想尽一切办法才把襄阳打下来。蒙古围攻襄阳城,前后花了长达六年的时间。在这六年的时间里,蒙古可以说费尽心机。

其一,蒙古想方设法和襄阳守将吕文德谈判,开设榷场,在襄阳城外扎下钉子。

榷场是古代中国和北方少数民族做生意的地方。通过开设榷场,北方的马匹和牛羊制品,可以和南方的粮食、茶叶进行交换。

当蒙古人向吕文德提出这条建议的时候,吕文德不知道是哪根神经短路,居然觉得还很划算,同意了。没想到,蒙古人住下来后,不是做生意,而是直接修碉堡,不仅扎下了钉子,而且还截断了襄阳的外围粮道。

吕文德又气又急,最后一命呜呼,守襄阳的任务交给他的兄弟吕文焕。

(吕文焕)

其二,蒙古人围点打援,并拿下樊城,把襄阳变成孤城。

蒙古人在襄阳城外建立了基地以后,利用基地反复向襄阳发动进攻,也不断增兵,人数一度增加到10万人,这也是蒙古战争史上绝无仅有的。不过,依然对襄阳毫无办法。

在这种情况下,蒙古改变了战争策略,他们不急于进攻襄阳,而是围点打援,困住襄阳,打击派到襄阳救援的宋军,打得宋军再不敢来救。

接着,蒙古军绕过襄阳,渡河攻打并拿下樊城。本来蒙古的水军不行,但是刘整投降后,带去了精锐的水师,有力地支持了蒙古人攻取樊城。当蒙古人拿下樊城以后,襄阳才真正成为孤城。

其三,蒙古人找到攻城利器,摧毁宋军的防城工事,给宋军心理造成极大的震慑。

蒙古骑兵擅长旷野作战,他们攻城能力比较一般。在攻打金国的时候,曾在金国中都城下攻击了半年,才拿下中都城,耗时很长。他们在攻打西夏沙州城的时候,因为攻击能力有限,甚至采用掘地道的办法。但是西夏将计就计,用烟熏的办法,呛死了不少攻进地道的蒙古人。

蒙古军在襄阳城下,也遇到了同样的难题。不过,后来他们找到了一种叫做“回回炮”的攻城利器。据史料记载,当蒙古人发射这种“回回炮”的时候,一炮就把襄阳城墙上的角楼给完全炸塌了。

当然了,“回回炮”要想把襄阳城墙给炸塌,显然是困难的。毕竟只是石炮,不是炸药。不过,它对宋军的震慑力是巨大的。毕竟襄阳已经成为孤城。所以不久,吕文焕便投降了蒙古。

三、结局:襄阳大战标志着南宋在军事上彻底失败,此役后南宋再无力与蒙古抗衡。蒙古军拿下襄阳后,长驱直入,往临安挺进。贾似道组织13万人马做最后的挣扎,结果在丁家洲全军覆没,很快,蒙古拿下临安,宣告南宋覆灭。

(参考资料:《元史》《宋史》)

蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

襄樊之战是蒙古大军与南宋开展的一场影响国运的争霸之战。是中国古代历史上最波折,也是拉锯时间最长的战役之一,历时了六年。襄樊的地理位置十分优越,它位于古荆州之地,也是南宋王朝两淮防线的绝对中枢,如果蒙古军队攻克襄樊,以后的南宋近乎无险可守了,蒙古铁骑就可以进一步南下夺取长沙,武汉,南昌,一旦这三城沦陷,南宋王朝的整个北部防线,也就基本上溃烂了,蒙古就可以吃掉南宋,所以蒙古大军才要一定拿下襄樊。战役到最后,守将范天顺自杀殉国,其手下副将牛富率敢死队员一百多人与元军进行巷战,元军死伤无数,最终敢死队员全部遇难,牛富见无力挽回樊城陷落的惨局,走入熊熊大火之中,自焚而死。南宋军队内部的长期腐败,最终导致襄樊沦陷。自此之后,元军基本上可以在没有任何阻碍的情况下南下南宋腹地。襄樊之战仅仅结束后的第六年,即元朝至正16年,南宋彻底灭亡。陆秀夫背着南宋的最后一个小皇帝跳海自杀,南宋这个生于耻辱但是也创造辉煌的国度,也由此覆灭。

蒙古大军对南宋展开的襄樊之战,是如何展开又是如何结束的?

“无襄则无淮,无淮则江南唾手可下也”。这是古人对襄樊重要地理位置的肯定。不过用近代的战略眼光看来,当对方的军队兵临襄樊城下时,半个南中国根本无法再作有效的战略纵深防御。距蒙古军队踏进襄樊起至一九四八年底,时间过去了676年,白崇禧焦虑的向南京提出“守江必守淮”,要求把华中“剿总”指挥部设在安徽蚌埠,而不是长江边上的武汉,充分说明白崇禧还是有战略眼光的。古人犯了相同的错误,居然让蒙古军队直逼长江的重要支流汉水重镇一一襄樊。如果一旦破城,江南门户洞开,无数条水路、陆路直达南宋都城一一杭州。

蒙古磨刀霍霍 临安杨柳依依蒙古自大漠崛起,挥舞圆月弯刀不断对外扩张,先后灭掉十个国家,最后的目光还是聚焦偏安江南一隅的南宋王朝。

南宋在位时间最长的是宋理宗赵昀,长达40年之久,蒙古军队最大的对手也是宋理宗。蒙古军队与南宋军队的无数次较量中得出结论:南宋的陆军不足为惧,关键问题是北方军队不习水战,这些蒙古军队自幼生长在大草原上,即使有河流,也是静静淌流的温柔之水,更谈不上从事水上作业;即使远征欧亚,也没有遇上河流的阻碍。

一声胡哨,啸聚而至,快马一鞭,长驱直入。在征服世界的过程中,蒙古人没有使用战舰的机会,一直到今天为止,他们都没有真正意义上的海军。但是,一条长江成为南宋的天然屏障,绕道长江攻进巴蜀,却是“折了蒙哥又陪兵”,三十年侵宋历史的经验告诉忽必烈,只有把“军队撤回蒙古,夺得大汗地位,韬光养晦,偃兵息民,以全吾力,而图后举。”(《元史.郝经传》)

郝经就是清初贰臣范文程、洪承畴式的人物,这厮“以退为进”的战略思维,狠毒!忽必烈夺得大汗地位后,推行“汉法”,也就是仿效北魏孝文帝改革的经验,国力有所增强后,发动了宋度宗咸淳三年(1267)长达六年之久的襄樊战役。

而此时南宋都城临安,皇帝贪图享乐,沉缅于酒色,只知及时行乐,任由权臣贾似道专权,欺上瞒下,当忽必烈又要攻打临安的消息传出后,朝野一片惊慌失措。

保卫襄阳樊城一一这是最后的斗争襄阳樊城处于南阳盆地南端,居汉水上游,三面环水,一面傍山,西望关陕,东达江淮,跨连荆豫,扼南北之要隘。

南宋朝廷视为国之根本,存亡之关键。也筑城屯粮,多年以后,这里也称得上城高池深,兵精粮足的军事重镇。

南宋手中的王牌就是一道长江,只有用水战,用水师的优势与蒙古军队缠斗!即使你蒙古军队占领了云南,却是立足末稳,对杭州鞭长莫及,不足为患。

“当务之急是加强水师和舰船的增加,”右丞相文天祥上书称。朝廷准奏,立即加强水军势力。

忽必烈已经是一个很汉化了的统帅,相当熟悉“汉时明月”典故,晓得关羽“水淹七军”的作战案例,尤其是投降了的原南宋降将汉军都元帅刘整的献言献策,在围攻襄樊三年(1270)不果后,刘整的建议得到蒙古都元帅阿术的赞同,忽必烈把造船扩大水军的任务交给二人,不久造了战船五千艘,训练强劲水军七万人。

蒙古大将阿术一马当先,率先带领一支精锐部队进攻襄阳外围前沿阵地安阳滩,并在这里埋伏部队,三声炮响后,蒙古军队蜂涌而至,瞬间消失了宋军万余人。

宋军襄樊统帅吕文煥不甘示弱,率军反攻,虽然损失惨重,最终还是在这个地方击败了蒙军统帅阿术。

阿术吸取教训改弦更辙,转而积极训练水军,加快舰船制造进度,并在襄阳外围修筑鹿门、白河口城堡,阻断宋军的水上联系,企图封锁、困死宋军。

襄阳陷入重围,城内一片惨景,甚至发生食人事情。1272年11月,为打破蒙军的包围,吕文焕命令襄阳守军倾尽全力反击,但是被强悍的蒙军打败,宋军伤亡惨重,反包围战失败了。

襄阳孤城无援,守军翘首期盼,南宋朝廷严命宋将张贵、张顺等不止一次率大军去增援襄樊,忽必烈久经战阵,围点打援的战术也是懂得起的,所以援军一次次被打败,守军也一次次反包围,希望与援军内外夾击,但是,一次次的失败了!有一个重要原因,部队官兵已经吃不饱饭了,兵器损失消耗巨大,士气低落。

阿术又通过虎尾洲之战、湍滩之战、拒门关之战等一係列战斗重创宋军,襄樊周边的州郡全部落入蒙军之手,襄樊陷入彻底的孤立中。

蒙古弯刀砍断浮桥 襄樊两城陷落五年了,襄樊守军面南期盼王师,却一次次的失望!南宋此时的度宗皇帝,比起先帝理宗差得太远,而且智力低下,享乐至上,国破家亡的惨剧即将发生,却依然吟唱“不见去年人,泪湿春衫袖。”实际掌权的贾似道,也是一个贪生怕死之徒,根本没有下定决心去救援。

外援断绝,两城夹江对望,只有一条浮桥互相关注,互相支援。他们也许还有一线希望:“屠龙刀何时才能现身?”……

结束语

至元九年(1273)十二月,樊城陷落,浮桥被蒙古军队破坏,襄阳唇亡齿寒,吕文煥在蒙古巨大的抛石大砲打击下,再也支撑不住了,无奈之下只能举城降元,襄阳的城市巷战也渐渐消停、最后陷落。历时六年的襄樊之战以宋朝惨败而结束。襄樊二城的陷落,犹如大坝溃堤,元军席捲南方,临安失守,南宋消失,同时花残月殒的还有倚天剑和屠龙刀!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。