清朝兵器配置堪称“豪华”,为何在八国联军面前不堪一击?

我们今天暂且不谈复杂的政治、制度、经济等方面原因。

让我们结合八国联军侵华战争时期的几次战役,一起看看其中几个军事上的原因。

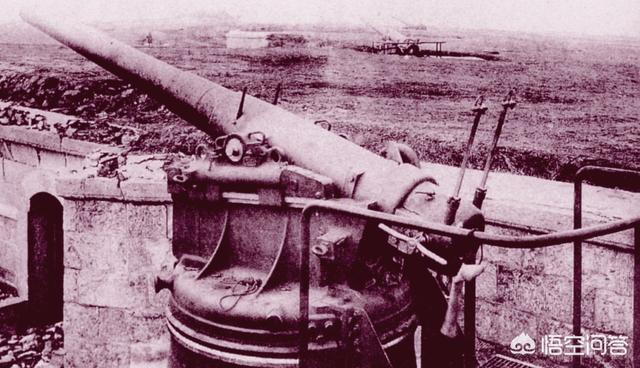

大沽口之战:水平倒退的反登陆战大沽口之战时,清军在大沽口有四座炮台,主炮台有火炮56门,并有发电所、电信局、探照灯;主炮台之南新建炮台有大炮20门;白河北岸的两处炮台各有火炮74门和20门。

这些火炮,除了国内的仿制炮外,还有克虏伯、阿姆斯特朗等当时最先进的火炮。可以说,大沽口炮台的防务装备,在当时是属于国际水准的。

八国联军以小吨位战舰进入白河口,与清军炮台炮战吸引清军,另以塘沽登陆的部队从背后逐个袭击清军炮台。仅6小时,大沽口失守。

此战,清军伤亡7、800人,“海容”巡洋舰和四艘鱼雷艇被掳走。联军死58人,伤197人。

此次惨败,除了清朝战略上准备不足,兵力配置不足外,主要在于清军在抗登陆作战的战术上,依然依赖炮台作战,而没有预留部队反突击登陆敌军。

清军不止一次吃过这样的亏,而清军也曾经吸取教训,找到了应对之策。

自鸦片战争开始,西方殖民者就屡次从海洋来犯,大清也在不断的反登陆作战中逐渐得到了提升。

即使大炮比鸦片战争时更先进。但消极的防御思想依然只能换来失败。在鸦片战争时期,清军反登陆作战主要依托炮台做一线配置,而没有在地带配置反击力量。这种做法在船坚炮利、两栖战能力强大的对手面前,屡战屡败。

在清军吸取教训后,抗登陆作战的能力得到提升。在中法战争时期的淡水港之战中,守军以木船沉港、水雷封锁等手段配合炮台迟滞法海军,另以登陆海滩附近预设伏兵,歼敌登陆部队,取得胜利。

可是,在大沽口之战中,清军又回到了单纯依靠炮台抗登陆的套路,不可谓不是一种倒退。

天津之战:人比人,气死人如果说,大沽口之战,大清只能消极防御是因为“兵力不足”的话,不妨让我们先看看此战中,联军在类似情况下的表现。

清军一度以数倍于敌之兵围攻紫竹林租借的联军。当时,清军兵力至少是联军的4-5倍,再加上义和团军万人,处于绝对优势。

此战中,清军进攻缺乏主动精神,仅仅开炮轰击,没有主动进军。但联军依然极其被动。

此时,联军集合3000兵力发起反击,夺取了天津城东面的军火补给点东机器局。

比起消极防御的清军。面对不利局面时,联军往往以不失时机地反突击来改善局面。夺取该处后,联军不但可以不受清军炮火威胁,还可确保与大沽口的联系,大大改善了防御态势,“视为极大之幸事”。

人比人,气死人。当联军开始进攻天津时,双方的差距就更加明显了。

当时,联军并非依赖火炮、装备优势,而是以散兵群战术分路进击。清军兵力、火炮虽多,却互不统属,指挥不灵,结果各部各自为战,在联军进攻下,迅速崩溃。

更值得一说的是,此战中,各部互相少配合不说,清军在战役前后,攻击过义和团军,内部团结搞到这个地步,不败才有鬼。

北京防御战:古老的“坚城+大炮”在北京守卫战中,清军兵力七八万人,却密集配置在城内,以八千士兵分别守卫各城门,将近九百门新旧火炮配置于城上。

大炮+坚城,是一种古老的守城方法,满清对此应该印象深刻。当年,他们的老祖先努尔哈赤就是在宁远城下被袁崇焕弄死的。可是,在火器已经如此发达的年代,这种方法早已被淘汰。自从第一次鸦片战争中的镇江之战后,清军自己都已经放弃这种落后的方式。

果然,在北京之战中,城上的火炮和士兵一览无余地展现在联军炮手眼前,成了活靶子。

联军在从广渠门突破后,连续进击。尽管城内清军众多,却没有组织巷战,迅速崩溃。

总的来说,清军在八国联军侵华战争中的一触即溃,大约有以下几处原因:

1、制度落后、满清腐败不得人心、义和团迷信等等。这些是最根本的原因,虽然各位可能听过很多次,但却不得不提。

2、指挥系统落后。

这种落后在此战的细节处多次展现:

(1)、军队编制落后。我们会发现,此战中,宋庆、聂士成等人,动辄率十几个营参战。在营缺乏更高指挥层级,使得统领指挥幅度过大,顾此失彼,难以有效协同。

在北京之战中,董福祥就是在顾此失彼间调广渠门守军外援,至使英军趁虚破城。

(2)、缺乏统一指挥。天津之战的指挥者是裕福;北京之战的指挥者是荣禄。但他们都难以调度各部清军,聂士成、宋庆等部常常各自为战,难以协同。至于义和团部队,他们甚至还进行过防备,甚至攻击。

(3)、战法落后。清军自洋务以来就开始引进、自造火器,装备上此时已经改善颇多,但他们在战术上却始终没有加以学习。

随着火力效能的增加,西方国家已逐渐放弃了密集阵型。19世纪末20世纪初,西方军队已经淘汰了过去密集整齐的线式和纵队队形,他们以散兵群战术突击:即在火炮掩护下,以营、连纵队接敌,在敌军火力射程内交替掩护、不断跃进。

这,就是此次战争中,面对火力得到加强的清军,联军敢于以劣势兵力发起突击,以极小的伤亡代价取胜的关键!

反观清军,不能与时俱进不说,反而放弃了自己早已经淘汰的战法来指挥作战。空有优良武器,战法上依然故步自封,能不败?

最后,我们以天津之战中的一个镜头来结尾:

天津之战时,英、法军遭受炮击,城内外居民挖开河堤,使得联军行动受阻。英、法军架桥渡河来到南门下,却发现南门无清军驻守!

原来,此处原本有清军驻守,但他们却“为众绅民禀清撤去”。士绅们说:“你们不在诚上轰击敌人,敌人就不会轰到城里来”!

民智若此,路还很长!

清朝兵器配置堪称“豪华”,为何在八国联军面前不堪一击?

人们都说,八国联军侵略中国,是因为清军武器装备差。事实是这样吗?不是的。晚清时期,清朝已经建立了新军,而且武器装备比八国联军更要厉害,为什么会打败仗?另有原因。

有资料显示,晚清新军装备相当精良,八国联军占领北京后,看到这些武器装备都大为震惊。当时,聂士成统领的武毅军总计2万人,其中战斗部队1.6万人,该军步兵装备的武器有德国制造毛瑟11毫米口径单发步枪、德国制造11毫米口径连发毛瑟步枪,总计1万支,装备7.9毫米口径毛瑟步枪2100支。骑兵装备有奥地利制造的8毫米口径曼利夏连发骑枪1400支,军官装备6发转轮左轮手枪,另有英制温彻斯特2步枪、俄罗斯制哈乞开斯步枪以及少量7.9毫米马克辛重机枪。为什么清军没有装备大量机枪?因为李鸿章觉得装备机枪太浪费钱,另外一个原因是中国兵工厂仿制成功的重机枪很少生产。

除步兵装备精良外,清军炮兵装备也相当了得。有75毫米克虏伯大炮16门、60毫米后装炮32门、57毫米速射炮32门,另有87毫米速射炮、37毫米速射炮。这些装备,在当时已经相当先进了,一个参加过侵华战争的法国老兵回忆说:“看缴获清军的武器,有些别说装备,就是见也没见过。就是这样一支装备精良的军队,被八国联军打的一败涂地。”

清军装备如此精良,为什么会被八国联军打败呢?聂士成部可谓清军中的王牌军,可清廷不但没对这支军队足够重视,还对聂士成残酷打击,其形与后来在抗日战争中以身殉国的张自忠有些相似。

当时清朝内忧外患,义和团起义,八国联军入侵,清廷一下子就麻了爪儿。聂士成守卫天津、杨村一带,与义和团一起阻击八国联军。聂士成配有重机枪等精良装备,联军无法前进,而义和团全凭大刀长矛打仗,因而损失惨重。廊坊大捷后,裕禄对聂士成丝毫未赏,而重赏了义和团。此后,义和团乘乱向清军进攻,遭到聂士成镇压,斩杀千余人。义和团对聂怀恨在心,诬其通敌。于是清廷下旨督责,称聂士成“旬日以来并无战绩,且闻有该军溃散情形,实属不知振作”,将聂士成革职,因战事紧急,暂作留用。聂士成接旨后气得浑身颤抖,怒道:“上不谅于朝廷,下见逼于拳匪,非一死无以自明!”于是,聂士成亲率将士冲上前线。就在聂士成与八国联军交战时,义和团抓了聂士成母亲、妻子及女儿,聂士成遭到八国联军和义和团夹击。在天津城西八里台激战时,聂士成被炮弹击中阵亡。

聂士成一死,清朝这支王牌随即瓦解。而打败这支军队的八国联军,先头部队只有1.4万人,装备有火炮49门。后续部队5600余人,装备有火炮34门。兵力与聂士成部相当,但装备却差得老远。天津失守后,八国联军缴获清军新式武器有36门87毫米克虏伯大炮,大部分尚未启用。60门70毫米克虏伯大炮,42门57毫米诺尔登费尔德式速射机关炮,42门47毫米诺尔登费尔德式机关炮,42门37毫米大炮,10门37毫米速射机关炮,20门小口径的速射机关炮,3万支有新式描准具的毛瑟枪和曼里彻式来福枪,3万把刺刀及军用品,总价值约值二百五十万英镑。

英国公使看过八国联军缴获的清军武器清单后,说:“关于这份报告单的惊人事实,在于那些新型大炮和来福枪。作为此事的一个例证,有人告诉我说:曼里彻式卡宾枪的类型,比供给在华作战的奥匈部队的那些卡宾枪甚至更为新式;那些克鲁伯大炮绝对比德国人所有的大炮甚至更为新式。”

清军被八国联军打败,不是武器装备落后,而是清廷昏庸无能。在关键时刻,未能团结民众一至对外,义和团和清军在大敌当前的情况下来相互拼杀,至使聂士成这样的将领受到不公待遇,大批精良装备没能派上用场,八国联军自然就趁乱而入了。这种悲剧后来又在抗日战争中重演,若不是毛主席英明果断,采取抗日民族统一战线政策,抗战的结局不堪设想。

清朝兵器配置堪称“豪华”,为何在八国联军面前不堪一击?

昔日晚清府,

今日印阿三。

问为何积弱?

腐败是主因,

武器是次因。

国运养军魂,

幸福养国运。

卫国能保家?

瘸子能精兵!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。