如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

对于黄海大战,充满遗憾之情的人们都判定这是一场大清完败的战斗。

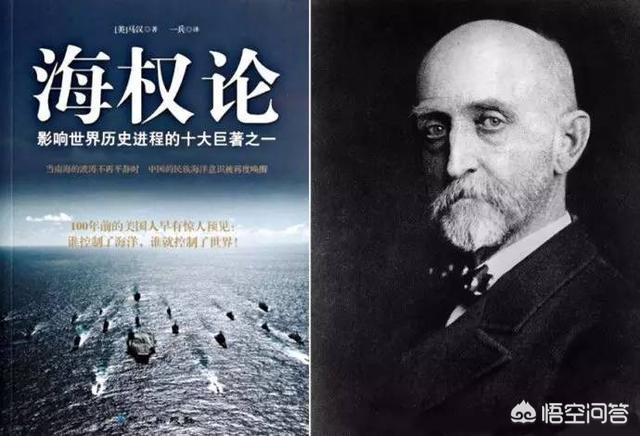

可是,世界海权理论的奠基人,《海权论》作者马汉,则从专业角度提出了不同的看法。

海权理论权威马汉认为大东沟海战“胜负未决”,这个观点影响很大。让我们了解一下马汉对这场战斗的评价,然后再一起探讨一下这个问题。

马汉的看法马汉在回顾此次战斗时,提到:“鸭绿江海战(就是我们长提的黄海大战)不论是从其结果看,或者作为一次海战来考虑,要说日本胜利还为时尚早”;“比较一下双方的损失,可知被击沉的清舰是微不足道的”;

最后,马汉提到:“清军此战后士气受挫,才拱手让出制海权”;“尽管战争胜负已经分出,但若说鸭绿江之战,日军已经掌握了制海权,至今我仍不能首肯”。

而就战斗过程而言,马汉对双方的看法也没有“结果导向”;他既认为“四十五们速射炮胜过没有速射炮辅助的十二寸重炮八门”,也认为此次海战说明“两艘大船,胜过五艘小船”。

马汉的观点在国内曾受到广泛接受可以说,权威马汉的观点,对我国主流观点也产生过极大的影响。

在我国的教科书中,也曾经长期强调,黄海大战后,北洋水师主力尚存,但李鸿章不敢再战,拱手让出制海权。

在马汉影响下,国内主流媒体曾强调“主力尚在”,大清后续的畏敌保守才“拱手让出制海权”。在一些描述下,马汉原本专业的意见,反而成了大清腐败无能、畏敌如虎的罪证。

马汉立足于为美国海军吸取经验,并不能作为中日评价战斗胜负的标准马汉这样大神,专业当然没得说。而且,看了他的观点,也是有理有据,非常客观,并没有什么毛病。

可是,马汉讨论的角度是从专业角度出发,立足于为美国海军吸取经验。

而从历史评价的角度看,评判一次战斗的胜负,不可能不考虑战斗双方的实际情况。

1、北洋水师在黄海大战中的舰船,对大清来说绝非“微不足道”。

不可否认,从当时海战装备革新的角度来说,北洋海军损失的舰船都已经“过时”了。

可是,“致远”、“经远”等舰船,是当时最主要的装甲巡洋舰。考虑到大清羸弱的生产、维修能力,除此之外,遭遇重创的战舰事实上也丧失了出海作战能力。

当时,致远这种战舰确实已经在十九世纪末飞速发展的潮流中落伍,在美国人看来“微不足道”,但当时却是北洋水师最重要的装甲巡洋舰之一。2、北洋海军此战后,并非“主力尚在”

可以说,认为此站后北洋海军“主力尚在”的说法,是混淆了主力舰和主力两个概念。认为定远、镇远之外的战舰“都不是主力”。

事实上,在失去了主要的装甲巡洋舰后,即便大清的定远、镇远尚在,但大清已经失去了出海“破击”日军海上交通线的能力。日军已可以安全的为陆战提供补给和进行兵员调动。

连打乱敌军交通线的破击能力都失去了,即使还有两艘主力舰,又怎么能叫主力尚在呢?

3、从战斗目的实现角度评价这种级别的战斗不靠谱;

除了马汉的观点,还有一种从战斗目的的角度分析,认为北洋水师完成了运输和保护运输的任务,且挫败了日军全歼自己的目的,并且最后以追击手段结束战斗,不可谓失败。

这就有点强词夺理了。北洋海军护航和运输任务,是他在遭遇日军主力舰船之间的任务。

在两军主力舰队遭遇后,又怎么可能把原先的护航任务完成与否作为评判胜负的标准呢?从两军遭遇的那一刻起,不管是丁汝昌,还是伊东佑亨,应该都认识到:中日海军的决战就已经拉起,双方是你死我活的决斗!

此时,还用护航成败来评判胜负,有些强词夺理。

至于最后日军主动撤出战斗,未能击沉两艘巨舰。马汉倒是发表过意见。

马汉认为,日军没有乘胜再追击,确实是导致战斗“胜负未决”的重要因素。但考虑到此后再无海战,又不得不“赞许日军指挥官的决定”。

在任何战斗中,达到基本战斗目标后,即使最高目标没有完成,根据实际情况果断退出,都是果断的表现,哪能算是失败呢?对于任何战斗来说,当战斗目标已经基本达到,根据战场情况果断放弃暂时难以实现的战斗目标(击沉定远、镇远)主动退出,确实不能影响对战斗胜负结果的判断!

总之,权威的观点当然很有参考价值。但社会科学中的任何权威是有其适用范围的,都是为自己和自己的组织提供经验、教训的。对我们来说,这些权威的意见只能提供一个视角。把他作为我们的判断标准,不是实事求是的态度。

黄海大战,输了就是输了,与其找替罪羊,或者强词夺理,不如实事求是地分析、学习。

我们唯一能做的事情是:确保我们这一代人不要再输!

如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

什么叫赢,什么叫输,只有一个标准,就是:是否达到了作战的目的。

以这个标准论的话,大东沟海战,北洋舰队是获胜的。

北洋舰队当时的任务就是掩护陆军运输。当时大东沟附近的清军陆军正在进行登陆作业。此时正在进行登陆作业的清军陆军,如果无遮无掩地碰到日本联合舰队,将会遭受一边倒的残酷屠杀。

此时北洋舰队挺身而出,与联合舰队缠斗数个小时,最后迫使联合舰队离开战场,使正在进行登陆作业的清军陆军幸免于难,完全达到了进行战斗的目的,所以这场战斗北洋舰队的确获胜了。

对于联合舰队来说,进行这次战斗的目的有两个:一个是阻碍清军登陆,杀伤清军陆军力量;第二个就是聚歼北洋舰队主力,尤其是要击沉定远、镇远这两条(按当时的标准)庞然巨舰。

但是最后日本联合舰队的这两个目的,一个都没有达到。从这个角度说,日本联合舰队是战败的一方。

当然从交换比上来说,北洋舰队的损失远远超过日本联合舰队。但是评判一场战斗胜负的标准,从来都不是损失的交换比。

如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

黄海海战前,中国海军只有12艘可以出海作战的军舰,即3艘铁甲舰“定远”、“镇远”、“平远”,2艘装甲巡洋舰“经远”、“来远”,3艘防护巡洋舰“济远”、“致远”、“靖远”,2艘撞击舰“超勇”、“扬威”,1艘旧式炮舰“广甲”,1艘鱼雷炮舰“广丙”。总排水量约3.4万吨。此时中国海军尚不时出海到朝鲜海岸巡弋。

黄海海战,中国海军出动了全部主力,结果损失惨重,再也没有争夺制海权的实力了

黄海海战后,中国海军只剩下了7艘可以出海作战的军舰,即3艘铁甲舰、1艘装甲巡洋舰、2艘防护巡洋舰、1艘鱼雷炮舰。总排水量约2.4万吨。而且其中只有2舰“济远”、“广丙”轻伤,可以继续出海,其他各舰都需大修。而“广丙”只剩60余发炮弹,其系广东军舰,北洋无该项弹药,也就是说只有“济远”可以继续出海作战。从此中国海军不敢再出海巡弋,整个黄海制海权已经丧失。

黄海海战日本海军仅出动了战斗军舰的一半,而且没有永久性损失

而日本方面,海战前可以出海作战的军舰有23艘,即3艘旧式铁甲舰“扶桑”、“金刚”、“比睿”,1艘装甲巡洋舰“千代田”,7艘防护巡洋舰“松岛”、“严岛”、“桥立”、“吉野”、“浪速”、“高千穗”、“秋津洲”,1艘无防护巡洋舰“高雄”,1艘撞击舰“筑紫”,1艘通报舰“八重山”,5艘旧式巡洋舰“大和”、“武藏”、“葛城”、“天龙”、“海门”,5艘航海炮舰“爱宕”、“鸟海”、“赤城”、“摩耶”、“大岛”。总排水量5万余吨。战前日本海军担心被北洋海军切断海运线,主要集中于仁川以南的朝鲜沿海,仅派少量快速军舰袭扰渤海。

黄海海战后,日本海军仅有3艘军舰重创需要较长时间修理,包括1艘防护巡洋舰“松岛”、1艘旧式铁甲舰“比睿”和1艘航海炮舰“赤城”。由于中国海军不敢出海巡弋,日本海军试探着掌握了整个黄海制海权,连慢速军舰也敢到中国辽东海岸窥伺了。

所以,谁胜谁负,实际上是很明显的。

至于黄海海战本来是日本海军试图偷袭中国运兵船,但由于在海战后率先撤离战场,没有达成这一目的,这并不能影响海战胜负的判定。因为日本海军虽然没有消灭中国运兵船,却重创了中国海军,使其丧失了制海权,此后中国运兵船也再不敢离开渤海湾,一样达成了打击中国海运线的目的。

如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

这场海战的结果是没有任何争议的,日舰无一被击沉,中国军舰五艘沉没。日本联合舰队胜,并且初步控制了黄海,渤海制海权。无论从战局还是战果来看,都是联合舰队胜。

如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

谢谢邀请!有关甲午战争的问题问海研会就对了,陈悦来解答。

即使不考虑甲午战争最后的结局情况,甲午黄海海战的胜负结果也依然没法改变,仍然是联合舰队的胜利。

黄海海战发生于1894年9月17日,护卫陆军登陆大东沟的北洋海军主力,与日本联合舰队主力在鸭绿江口外西南方海域遭遇,激战数小时。当时中方首发参战军舰10艘(“定远”“镇远”“经远”“来远”“致远”“靖远”“超勇”“扬威”“济远”“广甲”),后续又加入了“平远”“广丙”和4艘鱼雷艇。日方参战军舰共12艘(“松岛”“严岛”“桥立”“千代田”“比叡”“扶桑”“吉野”“浪速”“秋津洲”“高千穗”“西京丸”“赤城”)。

对于判断海战胜负来说,最直接的就是看打成了几比几,即双方的舰船损失情况。此战,北洋海军共战沉4艘军舰(“致远”“经远”“超勇”“扬威”),日本联合舰队则一艘也没有损失,等于十打了个4:0。所以毋庸置疑,就海战本身来说,是日本海军获得了大胜。

不过,由于当时战场上硝烟弥漫,很多时候难以辨清对方的完全情况。特别是日本海军有2艘军舰“西京丸”“比叡”中途退出了战斗,从战场上消失,直接开回了老家,以至于北洋海军产生了误判。

战后,北洋海军在汇报战斗情况时,曾错误地判断从战场上消失的“西京丸”等多艘日舰是被我方击沉,由此在北洋海军乃至清政府产生了黄海海战双方损失相等的错误印象。

后世乃至现代的一些学者不查,根据一些战后产生的中方档案中的错误记录,曾流传出了所谓北洋海军击沉了日本军舰,而日本秘而不宣的段子,实际上是过度解读。

如果不考虑甲午战争的结局,只从黄海海战来看,北洋水师和日本联合舰队究竟是谁赢了?

从结果上看,北洋舰队损失5艘战舰,日本联合舰队没有损失一艘舰船,伤亡上北洋舰队也是更加惨重的。北洋舰队确实是败了的,但并不是完败,为什么这么说呢?我们可以从头开始捋一捋。

黄海海战之前,中日之间实际上就已经爆发了丰岛海战,丰岛海战中,日本联合舰队击沉了北洋舰队一艘运输船以及俘获了一艘炮舰。

此战是日本不宣而战,北洋舰队当然很不服气,之后,日本联合舰队又在威海一带巡弋,这引起了国际上的强烈舆论。在大清国,普通百姓的想法都是日本这个跳梁小丑太过嚣张,光绪皇帝也有些动怒,这时候,大家对北洋舰队的实力还是有把握的。

在清廷,没把握的只有一人,那就是北洋舰队的主人李鸿章。在甲午之前,李鸿章就敏锐地察觉到了日本的狼子野心,也感觉到了日本海军的进步,虽然北洋舰队明面上亚洲第一,但李鸿章知道那都是不靠谱的。

在各种压力下,1894年9月12日,李鸿章还是让丁汝昌带领北洋舰队12艘主力舰从威海运输陆军到鸭绿江口大东沟来稳定住朝鲜局势。

李鸿章给丁汝昌下达的指令是“保船制敌”,就是说,能不打就不打,运输任务要紧。

16日,北洋舰队到达大东沟,其实早在13日,日本联合舰队就知道了清朝北洋舰队全体出动的情报。联合舰队此时也倾巢出动,正在到处搜寻北洋海军,而他们的目的,就是找到北洋舰队寻求决战,日本早已将此战看成了“国运之战”。

就是这么不巧,17日早上,运兵船上的陆军刚下船,北洋海军就发现了附近的日本舰队,联合舰队当然也发现了找了好几天的北洋舰队。

此时,大部分陆军还暴露在日军的攻击范围之内,为了保护陆军安全登陆,北洋舰队只能和联合舰队打这场遭遇战。

战争过程在这里就不细说了,大概就是北洋舰队摆横阵,联合舰队摆纵阵,北洋舰队速度较慢,联合舰队速度快,还有几艘游击舰对北洋舰队进行骚扰,北洋舰队的机动性差的弱点尽显无遗。

不幸的是,战争开始不久,丁汝昌就受身负重伤,此后,北洋各舰几乎陷入了无指挥,孤军奋战的局面。

战争进行了五个小时,结果是北洋舰队损舰5艘,伤亡600多人,日本联合舰队虽然一舰未沉,伤亡也仅200多人。但实际上,联合舰队也损失惨重,在逃跑的一部分舰船中,有些修复之后能用,有些已经接近报废,他们的王牌吉野号实际上已成一具空壳,设备全毁。

从结果上,北洋舰队损失五艘舰船,但未伤元气,日本联合舰队一时也无法发起大规模的进攻。从战略上,北洋舰队也完成了运输陆军的任务,所以在黄海海战中,北洋舰队输了,但输的并不惨。

但是,此时的清朝内部却是一片唱衰的声音。之后,北洋舰队畏敌不战,反而全军覆没,加上在朝鲜战场上陆军的一败涂地,甲午战争中国溃败。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。