英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

让我们看一看当时发生的一些战事,一起来探讨以下三个问题:

1、当时英军步兵怎么那么强;2、当时英军步兵是否不可战胜;3、大清为何找不到破解之策。

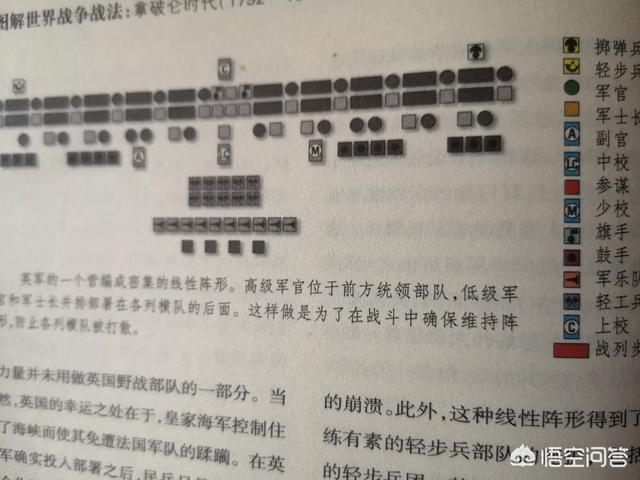

英军步兵战术非常成熟,且能适应不同的战场形势上图是拿破仑战争时期,英国步兵营的线性阵型。当时,英军为了进一步发挥火力,把步兵队列由三行改为二行。但实战中,经常会灵活变更部署,一列、两列、三列、方阵,切换自如。此时,英国步兵营并不是单纯的火力输出单位。他们具备了极强的突击能力。他们通常在一个较近的距离进行密集射击,将火力的作用发挥到极致。紧接着,密集的炮火支援会落在敌军中,随后,英军步兵营会发起猛烈的冲锋。敌军通常在这样的连续打击下精神崩溃。

同时,步兵营还得到了轻步兵的支持,这些更灵活的单元会以火力随时打击威胁步兵的“突出敌军”,维持步兵阵型。

我们会发现,以营为单位的英军步兵已经具备了极强的独立作战能力。英军步兵营已经不仅仅是大家印象中的“砧板”了。

那么,如果敌军十分骁勇,尤其是骑兵以强大的纪律性和勇敢精神冒着火力冲上来之后呢?

如图所见,此时的英军步兵会分成三列,第一排的步兵会举刺刀抵住敌军骑兵。(由于前期的火力压制,骑兵的动能必然受到很大限制,不大可能出现“排山倒海”的骑兵冲击。)第二排、第三排的步兵继续以火枪射击敌军。

同时,与明清时期的野战炮兵不同,英军的野战炮兵即使在面临近战时,依然能发挥极大的作用。

上图一张描绘滑铁卢之战英军与法军骑兵突击的油画。

拿破仑帐下的法国骑兵,绝对堪称是当时世界上最训练有素的骑兵。他们冒着英军的排枪打击后接近英军。然后呢?

我们可以看到,英军前方和后方的火炮始终有人在操作。前方的炮兵发射完火炮后退入步兵营。但是,这些回到阵中的火炮并非停止工作。他们与步兵一起组成一个斜型的方阵,继续发射火炮,彼此支援。这样,彼此射击时,依然十分从容,且无需担心误伤友军。

因此,即使敌军逼近了英军步兵,英军的步兵、炮兵依然保持着系统的战斗力,火力甚至几乎不受到影响。

这种精细、灵活的步炮协同,使得即使火炮这样的武器,都能在近战中持续发挥火力。可见,此时的英军步兵营,已远远不是单一兵种的神话了,步炮协同水平非常高。

接下来,补充一个战例。这个战例貌似有点跑题了,因为是法军与摩尔人作战时发生的。可是,这次战斗却显示出:近代化军队在面对古代英勇骑兵时压力不大。

此战中,法军以”野猪头“主动靠近摩尔人营地。英勇的摩尔骑兵以卓越的战术素养寻找法军的侧翼,以横队冲击,试图击败法军。可是,这些擅长穿插的摩尔人在法军的火力齐射面前损失惨重,剩下的骑兵则始终找不到薄弱点下手。

随后,在近代化的步骑协同中,摩尔人大败。法国赢下了摩洛哥、阿尔及利亚。

那么,是不是英军面对装备、战术相对落后的敌军时就变得无解了呢?

未必!

在极端情况下,英军并非不可战胜在祖鲁战争的伊桑德尔瓦那战役中,祖鲁人利用英军的失误,充分发挥自己的人数优势,以侧翼两个“牛角”突入英军中,然后,利用他们强悍的近战能力,一举击败英军。

因此,在极端情况下:敌军擅长近战,敌军人数众多且英勇无畏;英军指挥出现失误。上述因素同时出现时,英军也是会被击败的。

可是,上述条件如果少了一项,英军依然占有绝对的胜算。

就在这场战役后,英军再次面对众多祖鲁人时,不再妄自尊大,老老实实地采取步兵方阵(而非之前的线性队形),击败了祖鲁人,结束了战争。

清军确实难以找到破敌之策1、肉搏能力弱

当时肉搏能力的差距通过两次战斗展现得淋漓尽致。

在第一次鸦片战争的三元里战斗中,大雨影响了英军的火枪优势。因此,英军事实上主要只能依靠刺刀作战。在这场激战中,英军以极小的损失突围而出。(对于三元里之战中英军伤亡,清朝方面和英国方面的数据统计差别极大。但清朝方面“斩首748人”的数据明显不靠谱,整个第一次鸦片战争英军算上病死也才死亡523人)

在这场战斗中,曾发生了英国一个印度连走失,遭遇数千人的长时间围攻,依刺刀作战的英军仅仅被杀三人。

虽然三元里参战的主要是群众,但可不要小看两广民众的战斗力,十年后的太平天国中,这些民众的战力比大清正规军差吗?

接下来,我们再看看大清精锐的僧王骑兵与英军肉搏的结果。

古老的僧王骑兵,近战也不是组织性更强的近代骑兵的对手。在张家湾之战中,英军第一龙骑兵团(参展兵力无数据,但通常在500以内)和费恩骑兵团(106人参加这次战都),以一次猛烈冲锋击败2000清军骑兵。当时参战的锡克骑兵以小鸡来侮辱清军骑兵:“很难抓,但一旦抓到就没什么危险了。”

2、军制混乱,各军互不统属,难以协同。

清军总体的人数占有优势,可是,由于极端落后的战术思想和腐败的政治思维,这种优势几乎无法发挥。

第一次鸦片战争中的定海之战中,这种情况表现得十分极端。

当时清军兵力占据优势,准备也算充分。可是,在商讨对敌之策时却十分奇葩。水师总兵认为水师只有巡防洋面的职责,没有守城的职责;游击将军认为应该各分兵一半内外作战,不受地方挟制;地方官认为应该全部入城守城。

大清军制混乱,各部互不统属,作战时无法形成合力。此问题后来越来越严重,到甲武时,竟出现李鸿章一人敌日本一国之说。最后,他们达成协议:“在外者主战,战虽败不得入城;在内者主守,守虽溃不得出。”

结果自然就不必说了。这样的情况下,就算兵力有优势又有什么用呢?

第一次鸦片战争中,不乏英勇的士兵,不怕死的官员,可是伤亡比例如此不协调,绝非英人“船坚炮利”一个因素。

3、战术思想对英军毫无针对性

这种战术思想的落后,使得清军即使在第二次鸦片战争等战争中尽管具备了一些优良武器,依然完全发挥不出来。

要说清军战术思想落后,也不全算。清军的战术主要是在长期的内战中形成的,因此,在面对装备优势的敌军时,显得毫无意义。

在张家湾、八里桥之战中,僧王、胜保采取的依然是当初对于太平军北伐军的战术。他们以1.2万骑兵快速穿插英法联军战地,以密集队形冲击科利诺部。这样的操作,如果对手是内战对手,不可谓不熟练。可见,僧王不愧是当时大清顶尖的骑兵指挥官。

八里桥之战中,清军基本的修筑野战防御工事的意识都没有。大清吸取教训,在中法战争中多做改善,一定程度上改善了战绩。古老中国的战术水平就在这屈辱中艰难进步。可是,在近代化部队面前,却显得一筹莫展。

科利诺所部步兵依托大路旁的沟渠作战,火炮猛烈轰击清军骑兵。

当然,这支大清骑兵素质非常不错,尽管损失惨重,他们依然逼近科利诺军,进行近战。

此时,联军中的其他部队,则迅速设置炮兵阵地,协助轰炸清军;而他们的步兵,也迅速就近攻打、吸引清军。

在这种近代化的步炮协同面前,清军骑兵停止了进攻,他们损失惨重,却依然无法突破联军。

同样的战术思想,体现在炮兵的使用中。

当时的清军炮兵使用经验,多来自于内战。由于对手没有相应的火炮能力,清军通常将大炮放在高地轰击对手。可是,在装备更优的敌军面前,这种做法,直接把自己的炮兵阵地一览无余地暴露,往往在开战之初就被对手轰掉,失去作用。

因此,我认为,当时,英军的战术非常成熟,且不乏应变能力。

总而言之,英军,是在遍及全球的、持续几百年的不断演进中成长起来的。他们对各种古老的战术早已有了熟练的应对方法。

而当时的大清,他与世界强国的差距也绝不只是几件装备,几个良将。在社会组织、政治治理、经济基础、国家意识、人民素质等各个方面,都全方位落后。

中国的崛起,依靠某一、两个天才创意。从北洋时期《新定步兵操法》,到黄埔军校的建立,再到抗战时期的艰苦卓绝。我们重新自信地屹立于民族之林,是在一个个务实的学习,一次次浴血奋战的基础上,逐渐学会了近代(现代战争),也逐渐掌握了自己的命运!

向英雄们敬礼!

英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

谁说英军的排枪战术死板了?

被很多人成为排队枪毙时代的线式横队战术,是欧洲历经17、18世纪两百年间的激烈战争而总结出来的非常简单有效的、针对滑膛火枪武器的战术。

从18世纪中期开始,欧洲各国军队普遍接受了3列横队队形。射击时,第一列跪着,第二列弯腰半蹲着,第三列则完全站着。或者第一列跪着,第二列完全站立,第三列移动一下,从第二列士兵的间隙进行射击。不过,第三列士兵射击时,容易对第二列造成误伤。因此,实际作战中,第三列经常不参与射击,只充当前两列伤亡后的替补。

到了拿破仑战争时代,一些国家的军队为了更好的发扬火力已经开始尝试两列横队,比如威灵顿在半岛战争时期。但当军队易遭骑兵攻击时,军队就会排成四列横队,如威灵顿在滑铁卢。

在拿破仑战争时代,对于军队最小的编制——连来说,只有一种队形,那就是三列横队。横队、纵队、方阵等队形是对营以上编制单位而言的。

营是当时最基本的战术单位,一般包含6到10个连,人数从600多人到千余人不等。所谓营横队、营纵队、营方阵其实就是营长将所含三列连横队进行变换、组合和排列的产物。将所有三列连横队排成一个大横队,就是营横队,18世纪的传统线式战争就是将所有营都排成营横队。这种阵型的优点是便于发扬火力,缺点是对地形和纪律要求非常敏感,移动速度慢而且非常难保持队形的整齐。

简单说,欧洲人这种战术能最大效力的发挥燧发枪的火力优势,并能通过变换为散兵或方阵来对抗炮兵和骑兵突击。

我们再来说说满清军队吧!

清军是一支冷热兵器混用的军队,鸟枪也就是火绳枪装备比例在一半左右,剩余士兵装备刀矛弓箭和藤牌等冷兵器。

清军排列阵式,重火器在前,其次轻火器,再次冷兵器。临敌时,在远距离上,以火炮轰击,稍近,抬枪开火,再近,则以鸟枪击敌。三击不中,火器左右旋于后,继之以冷兵器肉搏厮杀。“若夫(敌人)大众继至,牌枪不能敌,则分于火器之后,火炮火枪又次第开放。”由于冷热兵器前后配置,清军阵列一般达十几行。

这种落后战术面对英军的横队时是被碾压的。清军一半的部队使用火器,另一半使用冷兵器,而英军使用带刺刀的燧发枪。英军一名士兵能发挥两名清军的作战效能。也就是同等兵力下,英军的作战效能是清军的两倍。而且,清军的队形紧密,面对英军的火力是要被收割的。

当然,如果清军有勇气冲到近前,也不是没有一战之力,因为《火药武器在战场上的杀伤效率》一文中曾经做过估算,当面对英军800人的两列横队时,攻击纵队在250米处要面对800支步枪,200米处仍要面对650支,150米处就减少为480支,100米处只需要面对330支步枪了。

也就是你真能冲到跟前去跟英军肉搏也是能打一下的。

但前提是你能冲过去,拿破仑就曾经说过:“除非有优势的炮兵,否则纵队就无法突破横队。”拿破仑战争时代,双方都有纵队发动刺刀冲击结果被对方横队火力击败的战例。比如在奥斯特利茨会战中,沙俄近卫军的两个团就发起过大约300米距离上的纵队刺刀冲锋,结果很快就被法军横队的步枪火力和炮兵给打垮了。

有人觉得清军能跟沙俄的禁卫军比狠吗?沙俄近卫军都没做到的事情,清军能做到吗?

冲过去肉搏的例子也有,祖鲁战争里的伊散德尔瓦纳战役,祖鲁武士就靠拼死冲锋和英军的失误,阵斩了上千英军。但那也是靠着前仆后继的冲锋,耗光了英国人的弹药才打赢的。

至于清军?在太平天国战争里,曾经面对7名太平军的肉搏冲锋,大量清军只会转身就逃,哪怕跳到河里都不敢回身拼命。

你告诉我这样的军队能顶着英国人的炮火杀到跟前,然后还敢英国人肉搏?

骗鬼吗?

至于骑兵?英国人可以很快的变为方阵,抵御骑兵冲锋,比如滑铁卢战役里,法军发动了两次大规模的骑兵冲锋,近卫掷弹骑兵、胸甲骑兵、卡宾枪骑兵、龙骑兵、枪骑兵、猎骑兵都投入了,结果还是被英国人的步兵方阵给顶住了。

说到底,这种问题类似,“泰森的拳击也没啥厉害的啊,就是来回拿拳头怼,以及来回蹦跳”。是的,是有人能击败泰森,比如霍利菲尔德,但你肯定不行!

英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

为什么大清的将领没有找对对英军排枪战术的破解之法?这也太看得起大清的将领了,事实上,在当时,龙虾兵可以说是地表最强的军队了,甚至没有之一。那么,英军为什么可以傲视各国军队呢?靠的就是题中所说的"死板"的排枪战术。

其实,排枪战术还有一个更专业的名称--线式战术。线式战术从16世纪就开始发展起来,之后一直被欧洲国家使用。直到19世纪末,铁丝网加马克沁重机枪的组合,才彻底将线式战术淘汰出历史舞台了。

线式战术的流行是伴随着滑膛枪大规模列装军队开始的。但是,直到卡座式刺刀的发明,线式战术队列才能真正独挡一面,因为这时候的滑膛枪可以带着刺刀进行射击了。如果骑兵仍想从正面接近步兵,它将首先遭到来自滑膛枪队形的排枪齐射,之后,还将遇到像长矛兵队形一样的有力抵抗。训练有素,组织有序的滑膛枪士兵已经优于骑兵了。

(骑兵很难突进这样密集的刺刀丛林)

燧发枪的出现又将线式战术推向了一个高峰,因为相比于火绳枪,燧发枪的操作更简单,士兵装填需要的空间更小,而且也没有像火绳枪发射时喷出的大股黑烟,因此,每个士兵之间的间隙就可以压缩的更小。燧发枪时代的线式战术一般是3列横队队形,射击时,第一列跪着,第二列弯腰半蹲着,第三列则完全站着。

为什么要选择线式战术相比弓箭,滑膛枪拥有很多优点,射程远,威力大,对士兵素质没有很大要求,普通人稍加训练就可以上了。但是,滑膛枪同时具有两个致命的缺点,精度奇差,射速奇慢。由于没有膛线,射击时,子弹是从枪口出去的没错,但是打在那,只有上帝知道了。有人做过实验,在不到50米的距离内,利用滑膛枪射击一块一米高,两米宽的木板,好的射手也才有75%的命中率。这还是在平时的训练中,真要在战场上,士兵一紧张,子弹还不知道飞哪去了。所以,看电影里,主角能拿着滑膛枪瞄准狙杀敌方将军,这纯属扯淡。而且,滑膛枪装填很慢,故障率也高,经常出现哑火,炸膛的现象,一般,第一枪是发射率最高的。

所以,线式战术就是滑膛枪最好的选择了,通过整排士兵的齐射,子弹形成一堵弹墙打出去,这样,就保证了在队列正前方区域的敌人,基本都会被命中。

英军是线式战术时代的王者虽然线式战术原理和简单,但是真操作起来又是两回事。首先,要克服士兵怕死的本能,向着敌人的子弹和炮弹迎面前进,而且是踏着正步前进,是很考验人的勇气的,只要有一个士兵顶不住压力,先开枪了,那么马上就是引起连锁反应,所有的士兵都会瞎放一通,完全打不到人。第二,对队形有很高的要求,所有人都必须踩着鼓点前进,快了和慢了都不行,前排有人被击倒了,后排的人马上要补上去。而英军就是通过现代的训练方式,将士兵训练成了在战场上只会装填、端枪、射击的机器人。这是英军能傲视群雄的关键所在。

下面说一个经典的战例,十八世纪中期,英法在加拿大魁北克城外打的一场战役。

英军的指挥官是沃尔夫少将,人数3300人。当时,驻守在魁北克城的是法国军队,有士兵一万人,统帅是蒙特卡姆侯爵。开战前一天的晚上,英军就偷偷来到了城外2000米的地方,摆出了长度为1000米,前后两排的线式队列。第二天一大早,法军这边蒙特卡姆侯爵就带了3500人出城迎战。

法军摆出的是经典的三排线式队形。法军向着英军进发,走到大约200米的时候,法军开始了发射,几轮射击后,英军倒下约五分之一的士兵,但是英军却依然一点动静也没有。连英军沃尔夫少将都被击中,浑身血流如注,但是在断气前,他还告诫军官:一定要看见法军的眼白才能开枪。等到了大约30米的距离时,英军才下令开枪,第一轮射击法军就倒下了三分之一的人,随后,英军踩着鼓点,前进几米,发出了第二轮射击,法军又打下一大半,这时候,法军再也支撑不住了,疯狂向魁北克城逃跑。这场战役只持续了15分钟,英军伤亡600人,法军伤亡2000人。

落后的清朝军队不是英军对手已经采用现代训练方式训练的法军,碰到英军尚且如此。更不同提清军了,当时的清军依然是一支旧式军队,法军死伤2000人,伤亡率高达三分之二后才崩溃,换成是清军,恐怕早就做鸟兽散了。所以,这就是为什么鸦片战争时,几千英军就能横行中国的原因。

我是一卷青史,欢迎留言评论加关注,一起聊历史!!

英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

如果说英国的排枪战术死板,那你真的是不知道什么是排枪战术。

关于线列战术,很多人一位就是简单的几排火枪手站在一起开枪组成密集火力,这其实是影视剧给人们的一个错误印象,事实上真正的线列战术远比这个复杂的多。

线列战术在战斗时会使用三种战术:线列、方阵、纵阵。其中线列是步兵会战时组成横排的线列,然后通过火枪齐射来增强火力密度。一般这个线列横排会有3-4排,第一排跪射,第二排战射,三四排作为人员补充。这样的密集火力,可以很好的发挥燧发枪的火力优势,同时每个士兵之间又保持较为疏松的距离,似的士兵不会受到对方密集火力的大面积伤害。

方阵则是3-4排线列步兵围成的空心方阵,这是专门针对骑兵突袭是方阵,每一个方阵步兵都是要经过严格的勇气训练,做到能够直面骑兵的冲击还能去用木棍戳刺马眼,才能够成为一名合格的线列步兵。

纵阵是方便步兵进行移动奔袭的方阵,像当时英军,行军时都是统一使用两分距纵队或四分距纵队。其中每个横排是三排士兵,其中一排士兵就是一个排,三排士兵就是一个连,这是最基本的线列单位。一般6-10个连组成一个营,人数从600到1000不等,这就是一个基本的方阵单位。

除了步兵线列方阵,还会有轻步兵(散兵)、骑兵和炮兵与方阵相配合,这样的战斗模式在那个时代除了同样战术硬碰硬,几乎是无解的。

所以说线列战术发展到19世纪40年代,已经历经了三十年战争、七年战争、北美战争、拿破仑战争的洗礼,发展的非常成熟了。相比于清军的战斗力,更为强大的奥斯曼军队都拿欧洲的线列战术没辙,更何况战术水平才出在线列战术初阶又缺乏训练的清军呢?

英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

清军并不是输在英军的排队枪毙战术上,而是输在军事训练远不如人,求战意识远不如人,决死精神远不如人。

排队枪毙战术是英军近代化以来重要的军事成果,但并不是说排队枪毙战术就是无敌的。这种战术虽然胜率很高,但照样经常被怼的连自己是谁都不知道!

早在18世纪末美国独立战争期间,美国人就已经让英国人的排队枪毙战术吃鳖了。美国独立战争期间,美军一共动员了4万陆军士兵和大量民兵,论起军事训练来,这些人是无论如何达不到英军高度的。

在正面对决的时候,训练有素的英国士兵排着线性阵列逐渐接近美国士兵,在有效射程内英军在指挥官的命令下依次射击,可以轻松击退对面的美国士兵,这就是训练有素。

(排队枪毙战术)

在英国排队枪毙战术的打击下,美军损失惨重,于是改变策略。

美国士兵躲在石头和树木后,依靠障碍物的掩护与英军对射。当英军进入美军射程的时候,他们密集的阵型正好便于美军射击,而当他们反击的时候,根本就找不到目标。

(美军躲在障碍物后与英军对射)

如此一来,英军和美军的伤亡比发生了天翻地覆的变化。

布尔战争时期,布尔人的游击战术让英军损失惨重发生在1899年到1902年的布尔战争让英国损失惨重。

当时,英国为了征服布尔人,共出动50万大军,而他的对手布尔人在经过全面动员之后军队还不到10万人。

这场战争英国人共花费了2亿多英镑,在付出了数万人伤亡的代价后,终于把布尔人征服,但战争的结果很不乐观。他们面对的布尔人并不是训练有素的强国部队,而是以农民为主的游击队。这些人不仅武器落后,而且训练不足。

尤其在战争后期,布尔人在英国的封锁下几乎弹尽粮绝,只剩下2万多人,必须依靠缴获的英军战利品才能生存下去。即便如此,英国方面还是对布尔人无可奈何,只得利用军队数量方面的绝对优势,对布尔人的领地进行铁壁合围,并对支持游击队的布尔老百姓实行惨绝人寰的迫害,才最终取得了这次战争的胜利,否则他们在花费2亿多英镑之后就得灰溜溜的撤回国了。

(英军被布尔人攻击)

布尔人对英军取得如此大的战果,最根本的原因就是他们士气高昂,并且采用了合理的战术。

面对英军的侵略,布尔人同仇敌忾,虽然只有44万人口但并不屈服,而是集结了近10万大军。他们知道在正面战场不是英军对手,转而采取了游击战术,不断伏击英军。

英国的排队枪毙战术沦落为排着队被枪毙的战术,所以损失很大。

可见,英军的战术有很大漏洞,不是不可战胜的。即便正面对决不是对手,也可以采取游击战术进行骚扰,然后积小胜为大胜,打败他们。

可惜的是清朝不论是在第一次鸦片战争时期,还是在1900年都没有办法战胜英军。

这是因为,清朝军队当时已经腐败透顶,无论采用什么战术都不能有效执行。

比如,第一次鸦片战争中的广州战役,当时清军集中3万多人,竟然接连被英军夺取了多座炮台,剩下的人仓皇逃入广州城,在军队数量远超英军的情况下,竟然不敢出城迎敌,坐视英军在炮台猛轰广州城。

(英军攻占炮台轰击广州城)

与布尔战争同一时期的庚子事变也是如此,半个多世纪过去了清军没有一点长进。在八国联军的攻击下,不仅天津不保,连京师都丢了。八旗兵当时装备的马克沁机枪是对付密集步兵的有效武器,可惜这种武器在清军手里比烧火棍还不如,竟然没怎么用就成了侵略者的战利品。

(八国联军排着密集的队形冲锋)

所以,清朝不是输在没有破解办法,是输在不能让清军拿起勇气抵御侵略者。

就像我,一直希望成为一个高效的人,也知道成为高效人士的方法,更知道成为高效人士带来的好处。

唯一的问题是自己太懒,所以到现在也没成为高效的人。

英军排枪战术如此死板,为何大清的将领却无法找到破解之法?

在线膛枪发明以前,排枪战术毫无疑问是最能发挥火枪威力的战术;而且英军在第一次鸦片战争与第二次鸦片战争时期使用的也并非排枪战术,而是更为复杂的线列战术,线列战术可以看作是排枪战术的升级版。

事实上早在17世纪明清战争时期,清军和明军已经在使用排枪战术了,而清朝建立之后的历次战争清准(准格尔)战争、平定三藩之乱、乾隆朝列次战争甚至包括鸦片战争清军自己也大量使用排枪战术。

1758年十一月乾隆二十三年初呼尔满大捷,可以很清楚看到清军排枪阵型。

清军主要排枪战术如下:

“其法,以两人为一叠,肩随雁翅而进,三叠为一层。前一叠,二人伏地放枪。第二叠,二人跪膝放。第三叠,二人立放。三叠,六枪齐放。放讫时,每叠二人,左人左旋,右人右旋,直至队末。第二层六人,进行一步,照前放枪。放讫退回,三层以后俱同。”

大家知道清朝这种排枪战术是谁总结出来的吗?

电视剧《雍正王朝》大家都看过吧?这套排枪战术就是电视剧里面那个和田文镜争执的那位直隶总督李绂总结的,注意,是总结不是发明。

这套战术的演示图如下,此图不是我画的,而是网友李梦阳所绘制。

从队列侧面看,是这样的:

实际情况是这样的:

如果说文字不够清晰的话,相信这位李梦阳网友手绘的清军排枪阵型图就能很清晰的反映出清军当时主流的排枪战术。

另外,清军也并不是如同网络宣传那么“保守和顽固”,事实上当清军在与准格尔作战过程中就敏锐发现准格尔部的赞巴拉特火枪比清军鸟铳要先进,于是还紧急仿制了一批,并且一度成为清军主流火枪装备之一。

著名的《阿玉锡持矛荡寇图》,红框内就是阿玉锡背着的鸟铳。

我看有网友说清军缺乏战斗的勇气,这是不对的,至少非常不严;清军在鸦片战争中并不缺乏勇气,只是普遍缺乏技术和训练。

比如第一次鸦片战争英军主要指挥官之一的郭富(不是郭富城,他英文名字叫

)曾经后来回忆录里记载了一场发生在厦门之战期间的一场规模中等的战斗。当时郭富派遣爱尔兰皇家步兵团步兵与城堡内的八旗兵对射,八旗兵也使用排枪战术,结果由于地形原因,英军先进的线列战术没有发挥出应有的威力,为了避免拖延时间郭富命令步兵对城堡内的八旗兵发起白刃战,结果城堡内的八旗兵也对英军发起了反冲锋,一直到八旗军指挥官战死,八旗军这才溃散。

Viscount Hugh Gough

郭富对这支八旗军的战斗勇气评价很高,但是对八旗军所使用的火器以及他们的训练都持非常严厉的批评态度。这个故事出处是英国学者蓝诗玲的学术著作《The Opium War》,有兴趣的朋友可以去找来看,不过我不建议看中文版,因为第十八章和第十九章被删了。

最后,我们回到问题本身,因为线列战术并非死板战术,而是非常成熟的,最能发挥火枪威力的战术,就连清军也在使用类似的排枪战术,所以也说不上什么“破解之法”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。