太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

让我们一起回顾一下天京解围战的过程,我们就能清晰发现李秀成救不了天京的原因了。

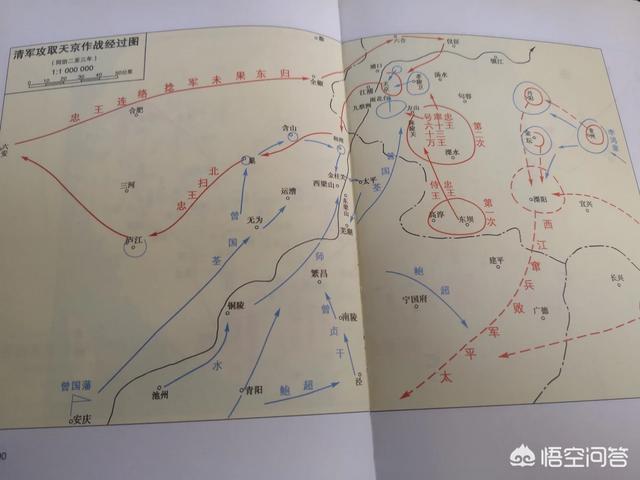

先备上地图,不然太乱。

李秀成从一开始就觉得兵虽多,却依然很难解围攻下安庆后,曾国荃自信心爆满,只带吉字营和贞字营合计2万人就直捣太平军的天京城。

洪秀全觉得很烦,就下诏让正在苏杭,战场上风流快活的李秀成前往解围。

李秀城在苏州召开了第一次解围战术探讨会,在会上这些久经战阵的老兵油子们一致认为:我军虽有10万,敌人只有2万,但是·······我军打不过。

鉴于此,李秀成总结会议精神,上奏洪秀全:总体上看,我军现在战略形势比较紧张,拖不起时间,而曾国荃这次就是过来“长久围困”的,现在长江天险已经被湘军控制了,曾铁通(曾国荃外号)最擅长列壁垒了,我们急切之间很难拿下壁垒。所以,我建议,直接去打宁国、太平,切断他的后路,看他退不退。

不愧是李秀成,一出手就要插对手屁眼!名将之风尽显!

可是,洪秀全很着急,觉得对方就2万多人,还正闹着瘟疫呢?你10几万人直接去轰走就行了,别绕来绕去了!否决了李秀成的意见。

后期的洪秀全,已昏聩不堪。他对李秀成的几次关键建议,全部否决,坐以待毙粮道之争李秀成没办法,就带10万大军直接进攻曾国荃大营。不过,老兵油子李秀成可从来不用蛮力,他重点攻打“钱铁桥”,还是要切断湘军的粮道!双方打得不可开交。曾国荃想想觉得不放心,就下决心改粮道。反正湘军兄弟本来也都是庄稼汉出身,组织起来,从大胜关切断湖堤,把粮道改了!

李秀成这样一看,就傻眼了,干脆,直接进攻湘军大营吧,来呀,斗个你死我活。

农民出身的湘军,搞水利很专业,改了粮道,让李秀成踫不着自己的七寸。炸塌一道,还有一道正面进攻,打得非常灿烈。曾国荃感受到了巨大的压力,他亲自在一线指挥湘军抗击太平军的冲击。曾国荃自己的脸部都中了弹片,战况十分惨烈!

那时候没有空降什么的,进攻就那么几手,地面上冲,地底下挖。太平军挖了地道到了湘军护墙,装上炸药炸出了一个大口子,大军马上往上冲,结果······发现了另外一道墙!

可见,经历过安庆围困战的湘军,此时在堑壕战领域,已经是十足的专家了。

以乡亲、朋友、师生结成的湘军,非常团结,即使面临困境,也多是死战不退,战力远非已失去骨干,临时招募的太平军可比跑了一大圈去围魏救赵,结果一直围不上魏得,正面打不过。我们打运动战!太平军最擅长的不就是运动战吗?

李秀成开始了他硕大的“围魏救赵”计划。当初,为了救安庆,他们计划去打武昌“围魏救赵”,结果没有组织好,被洋人涮了。这次,不管三七二十一,为了救天京,去打安庆“围魏救赵”!

原本,太平军是希望攻到六安,与当地捻军一起配合的。可是,攻到六安的时候,才发现,毛的捻军,早就被剿灭了!打安庆没指望了,又掉头去打泰州,希望控制镇江,保证天京城的供应线。

在李秀成在外线打来打去的关口,湘军遭遇了巨大的压力。很多人都认为曾国荃孤军在外,分分钟被干掉,建议退兵。

曾国藩的考察,道出了太平军失败的原因曾国藩,这些年没少吃太平军“围魏救赵”的亏,为了慎重起见,亲自到前线考察。得出的结论是:没有悬念了!不用退,太平军完了!

任何军事方略,都是有其历史背景和时效性的,今天很多企业都在可以模仿曾国藩的这六个字,我很不认同,在互联网日新月异的今天,这往往只是掩耳盗铃,自欺欺人的坚持,早晚会发现,他们只是在建设无用的“马奇诺防线”理由是:1、太平军良莠不齐,军机败坏,没有什么战斗力!2、失去民心:老百姓现在看到太平军都跑到山里躲起来;3、内部不团结。封了一堆王,这些王之间互相不服,根本不会互相配合。

后面的事情就不细说了。湘军死死地锁着天京的咽喉步步推进,根本不为太平军所动。太平军外围作战也因为没有配合,没有民众支持而四处碰壁。

当面作战不能击退敌人,四处机动没有效果,外围的城镇不断丢失。这些都是表现,真正的内因,就是曾国藩说的那3点!

太平天国,已经到了最后的时刻!

太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

太平天国运动是晚晴末年的一次农民起义,这次农民起义堪比明末李自成的农民起义,态势较为浩大,可这两个农民起义所不同的是,李自成在最后率领着自己的军队攻破了明王朝的首都,而太平天国在最后却被晚清政府所剿灭。

太平天国是在中国清朝的同治三年被消灭,当时太平军的首都是天京也就是现在的南京。可能是因为洪秀全想要模仿朱元璋,想要在南京起家,最后再夺得天下,可是清廷、曾国藩和湘军却没有给他这个机会。

其实,从真正意义上去讲,当时天平天国的将领李秀成已经带领了庞大的二十五万大军去救援天王,而湘军也只有几万之众,可后来的局势却瞬息万变,最终却被清军攻破天京,告终了天平天国的政权。

一方面,当时的李秀全为了保全天京,为了解除天京被围的恐慌,亲自率领了二十五万大军从上海回去,可就在其去援救自己主公的时候,却遭到了曾国藩的阻拦:原来曾国藩料到了天京被围,忠王李秀全一定会回来,为了能够不让这两支军队完成会师,集中力量,曾国藩特意在天京之前设防,自己亲自坐镇;这样使得自己的弟弟曾国荃可以安心的攻打天京,加快天平天国政权的灭亡。

但值得一提的是,当时的李秀成手上有二十五万,湘军不过几万人,但李秀成就是被曾国藩所埋下的防线制衡的动弹不得。

但这二十多万大军也不是闹着玩的,当时的李秀成接到天王洪秀全的命令,令他率军渡过长江去攻打清军的后方安徽,以这样的目的来解除天京被围之势,而李秀成便在安徽境内艰难的向前推进,而每一个据点都有虽为数不多,但足够防守的清军把持,这样在无形中就等于是消耗了李秀全的有生力量,再加上因为最初救援天京事态匆忙,李秀全在准备军用的粮草辎重上也是一个问题,大家想一下,二十五万的大军,要打仗,还要吃饭,这样庞大的消耗无形中就等于是在“自杀”这就造成了在李秀成率军赶到天京的时候自己的军队已经损伤大半了,战斗力也大大不如从前,这又怎么抵挡的住装备精良的清军呢?

另一方面,太平军的领导层眼光过于短浅,在还没有取得天下的时候,便玩起了明朝“党争”的把戏,一场“天父下凡”的真人秀,将天京的政权搅乱的很是分散,难以得到强有力的集中,再加上洪秀全驱逐、逼走了天平政权中会打仗的部分将领,导致了天京防守的无策略、无目的和无方法。

所以,太平天国在“天京保卫战”的灭亡,不是偶然,也不是清军的实力强大,而是其内部斗争的复杂,还有洪秀全在后期坐稳位置后的昏庸和腐败,其班子也是各有鬼胎,没有一心的想要去对抗和推翻清朝,再加上李秀全在回援时的准备不佳,路途中的牵制较多,这才导致了任凭太平天国有军数十万,可后来还是被湘军攻破的事实。

太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

二十五万,人数虽然多,但是不代表军队的战斗力强。从来没有人规定“打仗,一定是人多的那一方胜利”。 太平天国运动后期,由于内乱,当时的太平天国已经是到了无人可用的地步了。1862年,湘军水陆师2万余人从安庆沿江东下,五月份,抵达天京,对天京展开了包围。当时,洪秀全面对这样的情况,马上命令李秀成的二十五万大军回援。二十五万大军面对湘军几万人马,结果出人意料,最后竟然被湘军攻破天京,太平天国运动结束。

可能有朋友会问,二十五万军队为什么打不过湘军几万人马呢?

老话说的好“出其不意攻其不备”,当时,湘军围攻天京的时候,洪秀全是万万没想到的。等到被围了后,才察觉到了危险。

察觉危险,于是就极速派人求援,而当时,李秀成为了赶时间,回援天京,二十五万大军走的是水路。总所周知,太平军在水军方面是非常缺乏的。一但选择了水路,那么就要面临供给的匮乏。

二十五万大军,粮草是一个大问题,粮草得不到解决,军队也自然而然没有战斗力。 当时的局势是,长江以南,以北的控制权,都在湘军手里。因此对于太平军来说,补给粮草就很困难了。

另一个方面是,湘军的“围点打援” ,湘军围住天京后,就知道李秀成会回援,因此当时的军事分配是“曾国荃围攻天京”,“曾国藩坐镇长江一带”,来抵御李秀成的军队。 李秀成二十五万大军,经过一路的跋涉,已经是精疲力尽了,此时,刚到雨花台就遭遇了湘军的反击。一个是疲惫之师,一个是蓄势待发,战斗力明显就有很大的区别。 再加上,当时太平军补给跟不上,而湘军则是源源不断的补给,自然,太平军打不过湘军了。

太平军的失败,自从天京事变后,就已经注定了失败,李秀成的出现只是缓解了失败的时间而已。太平军占领天京后,就出现了内部争斗,杨秀清被杀,韦昌辉也死了,石达开出走,五大天王,死了四个。你说,还没打下江山,你就开始享受江山了,开始了内斗,能不失败吗?

太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

谢邀。

太平天国在天京事变后,走向下坡路,连连失地之后,天京也被包围。

天王洪秀全急召忠王李秀成回师解围,与湘军曾国荃等人决战,悦史君来说说这场战斗。

清朝同治元年(1862年)五月,湘军曾国荃率军从陆上到达雨花台,彭玉麟则从水路封锁护城河,天京被包围。

洪秀全在身边人的恐慌传染下,立即下诏让李秀成等人回师,李秀成没有办法,抓紧稳定了苏福省后,八月开始率三路大军回援。

九月,李秀成大军对雨花台发动猛烈进攻,湘军遭到全线包围,几千人丧命,曾国荃也受了伤,曾国藩都觉得打得太艰苦。

然而,四十多天后,李秀成不得不退兵,天京之围没有解除。

悦史君认为,以下几个原因决定了李秀成的失败。

第一,指挥不灵

英王陈玉成死后,李秀成就是太平天国最核心的将领,然而,洪秀全表面上对他很信任,实际上却非常不放心。

洪秀全采用的办法,就是把李秀成手下的大批将领封王,这样李秀成和封王的部将就成了一个级别,指挥起来就多有不便。

在这次解围天京中,李秀成是总指挥,但很多将领都不听从调遣,自然就会出很多问题。

第二,水路受阻

李秀成集中精力攻打雨花台,但他也没有忘记水路,派护王陈坤书去攻打彭玉麟。

然而,陈坤书不是彭玉麟的对手,被彭玉麟打败后就撤退了,导致湘军水师一直能够有力支持陆上作战,粮草士兵随时可以得到补充,给太平军造成严重挫败。

第三,补给太差

李秀成八月从苏州出发时,天气还不冷,然而越打越冷,太平军没有带厚衣服,导致将士们缩手缩脚。

太平军的粮草补给有问题,外地的进不来,天京也没有,将士们还得饿着肚子打仗,士气越来越低落。

……

在这种情况下,悦史君认为,李秀成的失败是必然的,更让他寒心的是,回到天京得到的是洪秀全的公开训斥,王爵也丢了,太平天国的末路也近了。

作者:悦史君(资深媒体人,作家,观止读书会发起人 公众号:历史这样说)

写有趣的历史,讲真实的传奇……

我是悦史君,2018我们一起努力!

太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

1862年,曾国荃在安庆誓师出兵天京。由于他贪功冒进,一路拼命攻击,在三个月内,也就是五月到达了天京城下。当时,曾国藩和洪秀全都没有料到曾国荃进展如此之快,全都措手不及。

曾国荃踌躇满志的想按照以前的战术合围天京的时候,这才傻了眼。以他带领的区区两万多湘军,想合围方圆几十里的天京城,简直如同痴人说梦。曾国藩也知道曾国荃孤军深入,危险万分。

可是这个时候,湘军也没有多余的军队来增援曾国荃,只得让湘军水师保护曾国荃的后路,让曾国荃在雨花台筑营防御,先立下脚跟再说。

这个时候,天京城内的太平军不断发起对曾国荃部的进攻。但是,由于势单力孤,无法打败曾国荃,反而屡遭败绩。这给了曾国荃两个月的时间,加强防御工事。这样,太平军就白白丧失了对立足未稳的曾国荃部的反击机会。

这个时候太平军的主力却不在天京。这是因为李秀成和洪秀全之间发生了战略上的分歧。洪秀全要求对曾国荃迎头痛击,而李秀成则想将苏州的粮饷军火接送天京,和曾国荃对峙24个月后,然后再解围。

我们现在看,如果随便按照洪秀全和李秀成哪一个人的战略都可以成功。可是,由于洪秀全和李秀成意见不和,结果天京的太平军采取的战略都错过了双方的正确部分,采取了双方战略中错误的部分,最终失败。

如果在曾国荃刚到天京城下,李秀成率领主力,以泰山压顶之势,会消灭曾国荃部。如果曾国荃立足脚跟后,采取李秀成的战略,和曾国荃对峙两年,也能消灭曾国荃。实际上,天京陷落也是两年后的时候了,但那个时候李秀成大军已失,弹尽粮绝,无力对精疲力竭的曾国荃部发动反击了。

这样,在耽误了两个月后,李秀成才在洪秀全的几次严令下率领二十万大军来攻打曾国荃的湘军。在雨花台,双方打了46天,打得曾国荃部叫苦连天。

在这场战役中,太平军装备精良,拥有西洋开花炮和两万杆洋枪,火力凶猛。但是,李秀成心里没有和湘军硬拼的准备,只是靠火力,在肉搏时则处于下风。在战斗中,曾国荃自己也受了伤,在最危险的时候,曾国荃亲自上阵与太平军肉搏。

当李秀成进攻曾国荃的后路时,又遇上了湘军的水师。李秀成无法打败湘军水师,又不能攻克曾国荃的大营,这使得战役进入胶着状态。

而且,李秀成关心的是自己的根据地苏杭,当他知道苏杭受敌的时候,便将主力撤了下来,终止了战斗。这次战役,湘军本身瘟疫流行,两万多人里能够打仗的也就一万多人。李秀成损失了一万人,消灭曾国荃五千人就撤退了。这是李秀成不肯打硬仗的缘故。

在随后的进北攻南等战役中,李秀成连连受挫。随后,李秀成大军损失殆尽,天京也没有粮草。最终天京无法解围,落入曾国荃之手。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

太平天国名将李秀成,为何用25万大军也救不下天京呢?

我是萨沙,我来回答。

原因有很多,主要是实力不足。

在安庆失守以后,其实南京就已经难以防守。

因为安庆是扼守南京西边,长江运输的门户。

就地理上来说,安庆北依大别山,与六安市、合肥市、铜陵市相接;东南濒长江,与池州市、江西省九江市为邻;西连湖北省黄冈市。

安庆地理位置十分重要,具有相当的战略意义,曾国藩就曾经认为“安庆之得失,定乾坤之转与不转。安庆关系淮南之全局,为克复金陵之张本。”

当时清军猛攻安庆,背靠补给基地南昌和九江,无视太平军在其他地区的进攻。当时陈玉成猛攻武汉三镇,湘军也不管。

可以说,湘军这一手是很高明的。

因为湘军攻破安庆,太平军首都南京就危在旦夕。那么,陈玉成即便攻占武汉三镇,到时候还是得放弃,转而回头救援南京。

曾国藩也说:“力求破安庆一门,此外皆不遽之争得失。”

而安庆被攻破以后,太平军西线防御几乎崩溃。

同治元年五月(1862年6月),洪秀全命令各地太平军回援天京,太平军集结二十万人兵力,10月起大战湘军四十多天,未能取胜。

这其实是必然,既然连坚固的防御重镇安庆都守不住,其他地方更是不用多说。

而此时太平天国由于连连征战,地盘越来越小,经济陷入崩溃边缘。

首都南京尚且无粮草,其他地方也是类似,无粮食还怎么打仗。

而李成秀的20万大军,表面上数字不少,其实很多是被强行征召到部队里面的江浙皖平民。这些平民本来不是自愿参军,更不可能愿意拼命,寻找一切机会逃走,战斗力低劣。

这样的部队,人数再多,战斗力也是很弱的,同当年那支广西湖南的老兵是无法相比的。

此时,李秀成其实是在极度困境下,遭受湘军和淮军两线夹击,自保尚且困难,想要解围南京当然是不可能。

其实,当时如果不是洪秀全已经半疯,就应该果断放弃南京继续突围长征,寻找新的落脚点。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。