西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

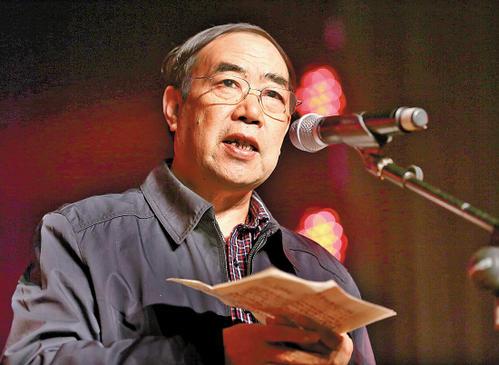

说起现代西安的文学,相信大多数朋友会想起这样的一部小说:《废都》,这部小说的作者便是贾平凹。本来像这种级别的大家,在很多人眼中肯定是不拘小节的,但据传贾平凹为人却比较吝啬。那么,他的吝啬具体体现在哪里呢?并且因何而吝啬呢?

贾平凹的平淡和不凡贾平凹是一个什么样子的人?我们可以认为他是一个平凡的人,同时我们也可以认为他是一个不凡的人。两种观点虽然看起来比较矛盾,但实际上并不算矛盾。

1、农家子弟

贾平凹生于1952年,他的本名叫平娃。

从这个名字我们可以看出,他出生于一个农村家庭,并且他的家庭文化氛围并不高,否则不至于起这么粗俗的名字。

不过这个世界无非就是这样:出身高的人不一定成就高,出身不好的人也不一定就没有成就。

贾平凹出身平凡,但他的成就却是真的不凡,毕竟世界这么大,总有几个能够靠着自己逆天改命的人物存在。

2、 草根作家

宛如作家不一定毕业于中文系一样,1973年,此时还不到20岁的贾平凹,就发表了自己最早的作品,并且也因为自己这些作品的原因,最终进入了西北大学的校门,之后从这所学校的中文系毕业。

而《废都》便是贾平凹作品里面,最为代表的一部作品。此作品虽然因为题材缘故,在国内遭禁了16年,不过在外国却赢得声誉,贾平凹也一度获得法国费米娜文学奖。

小气作家贾平凹在文坛上虽然知名度很高,但是,他的吝啬的名声在社会上更高。

1、 吝啬体现

贾平凹绝对不是一个传统的知识分子。因为中国传统的知识分子往往注重风骨。

这种注重风骨的具体体现就是:文化人很少愿意提钱,因为文人一般都自视清高,同时文人也往往表示自己视金钱如粪土。

比如唐朝的大诗人李白也是一个典型——李白敢于不接受唐朝天子的诏书,同时也敢于戏弄权势熏天的高力士。这样的胆识不得不让人感到佩服。

但是胆识的背后更是一个文人对自身风骨的认可。毕竟传统文人并不属于这个世界,因此也没有必要去刻意迎合世俗的天子。

贾平凹不是一个传统的文人。因为贾平凹作为一个知名人士,少不得会被邀请去参加一些商业活动。

不过,对于他来说,想要请自己出席可以,也很容易,自己也没有任何架子。但是,必须给足足够的钱财,否则,自己绝对不出席。

这一点,和当红的一线明星没区别。

不过,说到这可能很多人会发现一个现象:这就是似乎明星索要出场费是天经地义的,而一个作家如果索要出场费的话就是一种吝啬的体现。

其实归根结底的原因就是因为人们对于作家的印象,还依旧停留在传统的知识分子上。

此外,贾平凹对于稿费可谓斤斤计较,并且开价很高,以至于作家群体内部对贾平凹的这一行为都表示难以接受和理解。

并且,贾平凹不论做什么,都要考虑一下经济效益,哪怕是关系再好的亲戚朋友,想让他义务帮忙,也是不可能的事情——似乎,贾平凹不是一个文人,而是一个唯利是图的商人,甚至很多生意人都不像他这样的决绝。

2、原因剖析

那么为什么贾平凹会如此小气?个人认为这个问题可以从如下几个方面分析。

首先是童年的阴影问题。

贾平凹生于1950年代,那时候的中国经济条件并不好,不过那时候的人们却因为客观的环境而懂得安贫乐道,实际上这也是中国人几千年的一种传统。

不过这种传统在上个世纪80年代和90年代发生了根本性的变化。

从上个世纪的80年代开始,我国开始尝试推行市场经济,并且在上个世纪的90年代初确立了市场经济的法律地位。这在中国历史上其实是前无古人的事情,因此也给中国的社会带来了前无古人的变化。

中国人传统的价值观,尤其是知识分子的价值观在市场经济的冲击下发生了变化。

贾平凹赫然发现,对于一个作家来说,其价值就在于收取钱财,毕竟,虚无的荣誉、光环,不能解决他的住房问题,更不能解决他的吃饭问题。

童年的痛苦也在市场经济大潮下,驱使他最大化来获取自己的收益。于是贾平凹实现了转型——自己从一个作家转型成了商人。

再者是对于未来的恐慌。

未来的社会是什么样子我们很难想象。上个世纪80年代的时候,作家还是一个很受尊重的行业,文学也很有市场。

但是到了21世纪以后,文学却突然变得没有了市场,对于成年人来说赚钱是最重要的事情。文学没有市场意味着什么呢?这意味着作家可能要面临着饥寒交迫的生活。

贾平凹不是神仙,他不知道将来自己会不会因为文学的进一步没落,而失去赖以生存的资本。因此自己能做的,就是趁着自己还有一定的变现途径,最大化的为自己换取一些钱财。

当然,这也是无可厚非的。

最后,这本质上本来就是能者多劳的一个问题。

现在很多作家往往是兼职的作家,他们除了作家身份之外还有其他的工作。比如刘慈欣是工程师兼任作家,而贾平凹除了写作以外,没有别的换取钱财的途径。因此,他只能通过作家身份来最大程度上获取钱财。

在如今这个时代,文人们也是要养家糊口的,靠着自己的才华去挣钱,其实也并没有什么不妥之处。这是当今文人的一种无奈,因此也是可以理解的。

我们不能拿旧时代的一些品格,来要求我们如今的文人。更不能因为出身贫困的贾平凹把钱看的太重,就在其身上施加“吝啬”这两个字。毕竟谁不看重钱呢?如今亲兄弟之间也得明算帐不是?

对于贾平凹,我们不应该太苛刻。若是如今的大环境,对于文人一直如此苛刻的话,那么又何来的土壤孕育出像老一辈时期那种如同路遥、王小波这类级别的作家呢?

西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

早先有齐白石用发霉的点心招待客人,后来有贾平凹请客只点猪痔疮。

贾平凹究竟有多抠门?上世纪八十年代初,刚出校门的贾平凹在西安一家出版社做小编辑,为了方便写作,他搬到了离单位才十分钟路程的朋友张某家里。

在朋友家住下后,他告诉朋友妻子,自己是不吃粮的,每顿饭添一瓢水就可以。几年下来朋友家没收过他一将粮票,一分饭钱。

有一个朋友要转手一台黑白电视,价钱400,朋友张某想买下来,可惜手中只有200元,便先找贾平凹借钱,贾平凹打听清楚缘故后大异:

“那是咱老百姓可以买的东西吗?”

随后就开始诉苦,称哪位朋友借完钱后也不还。张某与他关系甚笃,虽甚至其人吝啬也还是要借。最后贾平凹和他约定,自己拿衣服捂住抽斗,只许伸手进去摸,三分钟内摸到哪张就是哪张,摸不到就协议作废。而那些支票里头,过百的就没有几张。

有一天夜里他肚子疼得在床上打滚,朋友发现后忙联合他妻子,用自行车推他到医院治疗。最后诊断是消化不良和感冒。打针吃药后就让他们回家就。

彼时正是炎夏,路上看到有卖瓜的,朋友就让他买西瓜请客,贾平凹磨磨蹭蹭从口袋里摸出两块钱,说只买个小点的就好了,朋友却让商贩挑了两个大西瓜,各有二十几斤。贾平凹就这么怀里抱着一个,腿上夹着一个,一边还嘟囔嘟囔,抱怨西瓜买太多了。

待回到家时,两个西瓜都发热了,而贾平凹的病却好了,原来是西瓜吸走了他身上的热度。

这倒给了贾平凹找到了一个省钱的方法。有一次他发烧到39度,妻子急忙忙要带他去医院时,贾平凹却不愿意,而是让妻子去买几个大西瓜回来抱着降温,妻子只能照做,果然到半夜,他的烧便退了,还有西瓜可吃。贾平凹为此得意不已。

对自己都这么抠,那么对别人呢?在贾平凹的心里,但凡涉及金钱,就没有亲友一说。无论他的侄儿、外甥、乡里亲戚,凡来买书法的,从来没有优惠一说,这一点和齐白石如出一辙。为此贾平凹在乡里亲戚面前,口碑并不好。

都说齐白石抠,可贾平凹一点也不让齐白石,很多时候有客人到他家,所喝到的茶水大多是泡过的茶叶泡的,待这位客人一走,那茶叶又再次被收起来晒干,下次接着用。

而相较于上述事迹,最令人感到不适的莫过于请客一事了。

贾平凹请客,无论对方男女,凡到西安会他,如果遇到饭点,那他就请别人吃葫芦头泡馍。这顿饭不仅经济实惠,还非常容易给人深刻的印象,而是美其名曰是陕西特色。

每每饭菜上桌,他会问别人:“知道葫芦头是什么吗?”别人还没回过神来他就自己抢答了:“是猪痔疮”。

据说毕淑敏就被这样恶搞过。而贾平凹的目的也达到了,渐渐地人们再不愿他请吃饭了。

毕淑敏

可是,作为一个文坛大腕,贾平凹挣下的稿费这辈子也花不完,他为何还是那么吝啬呢?

对于自己的吝啬,贾平凹也是有自知之明的。

某日,朋友一大早起床,准备去晨练,却看到贾平凹早早在操场上的水泥板写字了,可是前一晚,贾平凹才发高烧,折腾大半夜都不见好,整个人都病恹恹的。朋友忙过去抽掉他的笔,责怪他不懂得惜命。

“留得青山在不怕没柴烧,你何必贪这点功夫?”

贾平凹听后却流泪了,他说:

“我是个山里娃,我凭啥在城里混日月?不就是凭一支笔么?还要养家糊口,有老婆有孩子。我又吝啬,是有名的啬皮,如果不写文章,谁愿意和我交朋友?其实我也不想啬皮,几块钱多写篇文章也就够了。 关键是在我眼里,两块钱不是两块钱,是白花花一堆盐!小时候,母亲让我去买盐,两块钱要缝到衬衣口袋里,到盐店让卖盐人拆线。两块钱的盐,是一大家子人好长时间的唯一调料。你今后要宰我,就硬宰。我当时心疼一下,过后也就认了,但不能超过5块钱!

他深知自己的吝啬,但是这种早年经历和人生境遇刻下的烙印,已经形成了他的思想和行为,情结和品格。

他生在商州棣花街一个农民家庭,自幼家境贫寒,而他本人也是相貌平平,资质平常,行举木讷,看一圈下来,毫无可骄傲之处。

他考上初中后,班上多了一些干部子弟,这些被光鲜衣着包裹着、八珍玉食滋补着的子弟们,常常向他投来鄙夷的目光。

“他们因为也屠弱,打篮球从来不给我传球,拔河从来不让我入伙……”

这种因恶意造成的孤独,让贾平凹无比自卑,即便后来他跳出农门,变成了城里人,但这种来自贫穷的自卑则伴随着他,这种源于贫穷的自卑容易产生两种极端,一种对人是小心翼翼的大方,另一种便是光明正大的抠门。显然,功成名就后的贾平凹,表现的就是后面一种方式。

西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

作为一个贾平凹文学的忠实爱好者,我觉得我可以回答这个问题。

三十多年前,我在陇东的荔堡中学上初中,学校虽然简陋偏僻,却有着浓厚的读书氛围,学生没有学业负担,没有升学压力,看课外书是我们最大的乐趣;学校的几个语文老师都爱写文章,在当地的杂志《崆峒》上经常发表,我的班主任王天恩老师,是当时学校有名的文艺青年,他为此还去省里参加了作家交流会,回来后在课堂上大谈贾平凹,还特意交代同学们,“凹”读“洼”的音,也是“洼”的意。我现在还记得王老师讲到贾平凹每年要写多少万字的作品时那种激动崇拜的神情。彼时,我正沉浸在无边无际的小说海洋中,对王老师也是崇拜有加,他的话烙在了我的脑海中。

2010年,我来到西安,做了图书编辑,有个同事和我聊起贾平凹,她说她随朋友去了一趟贾平凹的工作室,贾平凹很随和,和同去的每个人都合影,还给每人送了一本签名的新书《古炉》,(说明贾平凹先生一点儿也不吝啬)年轻的她根本读不进去,借给我,让我慢慢读。

《古炉》吸引了我,让我对贾平凹先生肃然起敬,我也和我的老师一样地开始崇拜他。

又读了他的《秦腔》,借用艾青的诗歌“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱的深沉”来说,那就是为什么《秦腔》这部作品能打动人,因为贾平凹对家乡的那片黄土地爱的深沉。

后来我又读了贾平凹的一些散文,有写他父亲的、写他母亲的、写朋友的、写初恋的,都是那么朴实真诚,却不乏深邃的哲理。

有人觉得他的文章和他的人一样“土”,确实如此,文如其人,他农村的成长经历,他固有的那种农村人的生活方式,也许在西安城里的文人圈子里,就是“土”了。

在西安,对贾平凹说三道四的人还真不少:

有人说贾平凹打麻将输了不给钱,以自己的字抵赌资;

有人说他跟贾平凹住一小区,贾平凹的人品不咋地。他们都是贾平凹所谓的熟人,他们说贾平凹不好,无非就是贾平凹让他们失望了,

他们也许没有读过贾平凹的作品,即使读了也没有产生共鸣,只是知道贾平凹是名人、是大作家,在他们眼里,贾平凹就该像侠士、像圣人一样地光灿灿,结果发现贾平凹和自己身边的普通人没有两样,也有很多人性本身的缺点,比如小气、爱钱、看重领导等等,这些传闻从来不会动摇我对贾平凹的敬意!

因为我喜欢贾平凹的作品。

贾平凹大多数作品都是聚焦西北农村。后来,他把目光触及到了西安城里的人,这才有了《高兴》,高兴是西安城里的一个收破烂的,作者满怀悲悯,关注到了社会最底层百姓的生存状况,这样的现实主义风格的小说,在当下文坛是没有卖点的,他却坚持创作,这是他难能可贵的地方。

当商业文学都在写霸道总裁、写高富帅、写白富美的时候,或者是穿越或者是宫斗作品大行其道的时候,贾平凹固守着自己的一方精神圣土,关注着中国最普通的群体——农民,以文字最本质的力量呼唤着人们的良知,这才是我最尊敬他的地方。

西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

说起大作家兼书法家贾平凹的吝啬,坊间流传很多说法,大都集中在他书法润格收费上,有些是传说,有些确有依据;比如贾平凹润格费从20年前的500元涨到每字1万4千元,再到2万,就是有记载的。

如下图,贾平凹还曾为他的润格费发过一文",实践了古人言"一字万金"的成语。

于是在书法界和文学界引起极大反响,有不少人认为一个作家论钱💰 太俗,由此断定贾老师过于吝啬。

敬告

十七年元月始,书法:四尺十万,四尺斗方或三尺七万,匾牌一字四万。

实想一想,这也符合贾老师西北人的性格,

明码标价,直来直去不绕弯子的性情。说不定若干年后,会像那些古今的大书法家轶闻奇事一样传为美谈。

有一次,一位企业家慕名通过朋友引荐,提前谈好了书法匾额润格费,在这位和贾平凹关系熟络的朋友陪同下,一起来到了贾平凹的别墅"上书房"。

见面少事寒暄几句,朋友互相让了中华烟后,贾老师开始写字,不一会就把哪位企业家要求的几个匾额大字写完了。

这位朋友又给贾老师递来一只烟,然后他想着在抽烟的当口,又是熟人,想顺便让贾平凹老师随便给自己写几个字。谁知这时贾老师接过烟的同时 ,另一手将刚刚写过字,笔墨还湿漉漉的毛笔,顺手扔在了旁边的垃圾篓里,曰"这笔不好用"。

朋友一看,这支笔是刚开的高档精致的好笔,这意思不就很明白,一口价一幅字,贾府不搞买一送一活动,直接就把对方未开口要求按在了嘴边。然后,企业家和贾老师,按规矩一起持书法条幅合影以作真迹证明,握手道别。

当然此事并不能说明贾老师有何不妥和吝啬,反而展现了大作家文人的儒雅智慧, 还有高超而和谐的拒绝水平 。

再比如,西安有位作家就写过一篇她要贾平凹签名的故事:

"有位美丽女士站在门外,原来贾老师约她七点半来。美丽女士要将贾老师早年间一篇散文与她的新兴行业扯上关系,请他签字认可,贾老师表示抗议,女士一再坚持,娇滴滴地申诉理由,贾老师只好允了。

按说可以走了,她又让贾老师送她一本书,贾老师说我从不送人书,女士不依,仍嗲生嗲撒娇不肯走,贾老师只好从房间拿出一本自己新出的散文集,打开签名,

谁知,那女士让他签一位男士的名字,再多写几句话。我拿手机录相记录下这一幕,贾老师边签书边说,我向来优待女士,基本上有求必应。可最生气的就是她弄咧半天,是给她男朋友签的"……

可见怜香惜玉,女士优待,也是男士们的一个优良传统美德。 更何况在贾老师身上散发出温情夺目光芒。

下面,把贾老师在2000年初,为自己润格哲学,写得一篇小品摘录如下,以作茶余饭后美文共赏

贾平凹创作室的字画润格告示如下:

自古字画卖钱,我当然开价,去年每幅字千元,每张画千五,今年人老笔亦老,米价涨字画价也涨。

一、字,斗方千元,对联千二,中堂千五。

二、匾额,一字五百。

三、画,斗方千五,条幅千五,中堂二千。

官也罢,民也罢,男也罢,女也罢,认钱不认官,看人不看性。一手交钱一手拿货,对谁都好,对你会更好。你舍不得钱,我舍不得墨,对谁也好,对我尤甚好。生人熟人来了都是客,成交不成交请喝茶。

西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

地主(作家)家中粮食也不多呀!

西安作家贾平凹的吝啬都体现在什么地方?

对西安作家贾平凹的吝啬感觉了,主要来自贾平凹自标书法价格,“四平尺”书法作品十万元,匾额一字两万,这种润格费让人总觉得有点太爱钱,所以,就有了贾平凹“吝啬”的评价。

早期,文学界陕军凸起,有路遥、陈忠实、贾平凹三驾马车,路遥的《人生》、《平凡的世界》曾风靡一时,陈忠实的《白鹿原》更是随张嘉译主演的电视剧而红透大江南北,现在路遥与陈忠实均已作古,贾平凹就成了一枝独秀,身价倍增!

更有传闻说,去贾平凹家中做客,如厕时,小便必须集中上完后,再一次性冲水,“吝啬”程度可见一斑。

还有来了客人,招待就是去西安小吃街,一碗“葫芦头”,或者一碗“羊肉泡”就打发了,从不在正规酒店,大碟子大碗的招待,这就觉得贾平凹“吝啬”了!

其实,我们知道,贾平凹是从陕西商洛地区走出来的农民家的孩子,从小吃苦不少,在他的心目中,“葫芦头”、“羊肉泡”已经不异山珍海味,档次已经够高得了!

从润格费来说,贾平凹说的是为避免众多求字的人,打扰他的写作,以高价书法来拒绝众人求字,其实,这是可以理解的,贾平凹就是写书的作家,不是书法家,虽然,近来贾平凹不但写字,还画画,但我认为这仅仅是业余爱好,是文人字画!

除了原来的颇有争议的《废都》,现在有签字售书的《暂挫》、《秦腔》、《老生》、《浮躁》等,要写这么多的作品,才是贾平凹的正业!

其实,贾平凹的字,也不是一眛要高价,对家乡人的公益性的求字,贾平凹还是积极地无偿的题字,以此支持家乡人!

总之,贾平凹并不是吝啬,而是文人的那种随性,那种与众不同的特质,我们还是宽宏大度的理解他的“吝啬”,比起历史上的好些文人如阮籍之类,以“青白眼”待人,要好说话的多了!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。