一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

民国初期是一个军阀混战的时代,由于当时整个国家缺乏一定的秩序。所以整个民国都是“枪杆子底下出政权”,谁手里的枪多人多,谁就越有话语权。

按照民国初期政治体系的划分,督军是省里的二把手,一把手是省长。不过值得一提的是,当时的省长更像是一个附属存在的人物,一个省份的军政大体都是要听督军的。

比如从1931年到1943年中国国民政府的总统是林森,但大家对于这样的一个名字并不熟悉,因为大家都知道当时真正的掌权人是蒋介石——而蒋介石和林森之间的关系,其实就和各省的都军与各省省长之间的关系一样。

至于各省督军手里能掌握多少军队,完全是依据自身情况而决定。

中华民国刚成立之初北洋政府还有袁世凯进行协调统一管理,所以当时军阀割据的现象并不明显。各省省长和督军之间还可以说是相互制衡,谁都不怕谁,谁也不需要再依附谁存在。

而且督军和省长都是一个可随时会调动的职位,谁也不知道自己明天会干什么职务,因此当时的督军虽说手中有权力,但是和民国18年到民国30年期间的督军相比,完全不在一个层次。

等到袁世凯死了之后,由于没有人能够继续镇得住北洋政府各大军阀,而各大军阀又相互不服,便开始形成彼此割据的状态。

虽然当时明面上仍是北洋政府统治全国,但各大都督军(大帅)心里已经开始打小算盘,大家都看出了混乱已经成为必然,自然不愿意交出自己手中的军队。

刚开始的时候各省长还有一定的发言权,不过随着北洋政府的号召力越来越弱,北洋政府所建立的政治体系荡然无存,各大军阀之间也相互为战,省长也失去了其存在的意义,只是名面上一个挂职,一个省里的军事和政治全部集中在了督军手中。

由于各督军之间无法形成一个统一的目标,有些督军为了避免被吞并和消灭,便开始暗自发展力量,国家形式和东汉末年相似。

军阀割据形成之初,每个省里督军所掌握的军队即是该省之前所有的军事力量。割据形成之后,各个军阀的经营方式直接影响到其后续的发展,有的越做越大,有的则慢慢混成了光杆司令。

在当时比较典型的有张作霖和阎锡山两个人。

张作霖刚被排到奉天省的时候号称手上只有一个师的兵力,不过这这个师“水分”比较大,甚至包括一些临时诏安的土匪,即便如此总人数还不超过10000人,在袁世凯死了以后他开始尝试吞并东北的其他小军阀,四处诏安土匪扩充实力,但是在1918年的时候总兵力还不到3万人,装备也相对落后。

张作霖是一个聪明人,他明白要想发展军队,手里必须有钱,张作霖通过加大对于苏联和日本的贸易量,明显改变了东三省的经济状况。

有钱之后的张作霖也就不差钱招兵买马了,张作霖也是一个非常有远见的人,当时他明白中国军队和外国军队的实力差距主要表现在武器方面,因此他不惜重金购买欧洲装备,所以他也是中国第1个组建空军部队的一个军阀。

而且张作霖精锐军队所使用的武器都是整套从欧洲进口,因此张作霖的军事装备应该算是国内各军阀之中最精良的一支。

根据相关资料显示,在1926年的时候张作霖手上的军队已经达到20万人以上。

也正是因此,尽管当时日本对中国东北地区已经虎视眈眈,不过由于畏惧张作霖的军队,所以从头到尾也没敢做出任何非分的举动。在日本准备全面侵占外东北之前,首先制造了皇姑屯事件炸死了张作霖之后才敢行动。

与之相同的是山西王阎锡山,它也是一个会暗中发展的人,阎锡山也应该算是“白手起家”的一个督军。

辛亥革命发生之后山西也归属到了阎锡山的管辖之下,阎锡山管理山西的时候并没有人与其争夺地盘,因为当时的山西实在是太穷了。

当年的洋务运动确实让中国有了一定的基础的工业,但由于山西大多都是山区地形,铁路基本没通,因此当时山西的工业程度几乎为零。

整个省份仍是靠最传统的农业维持税收,所收上来的钱根本难以维持一个1万人的现代化军队。

因此阎锡山刚到山西的时候军队还不过万人。

阎锡山进入山西之后第一件事就是开发山西当地的资源修建道路,以矿藏为条件与洋人做生意,加强对外的沟通,积极的引进一些基础的工业以及军工业,将生产出来的产品卖给其他的一些富余省份,阎锡山也因此赚得盆满钵满。

几年之后山西的经济状况有明显改善,阎锡山有钱之后的第一件事情并不是给自己买大宅子修好房子,而是积极的发展军队买枪买炮。

在日军侵华之前阎锡山在山西的军队名义上已经达到20万,这其中也包括有一些是挂靠在他名下的小军阀,实际上阎锡山所能直接调动的军队也达到10万以上。

因此阎锡山也算是民国最励志的军阀之一。

不过有些军阀虽然在建立之初非常的庞大,但是由于不会发展只是懂得通过掠夺来获得战争资源,其发展前景就不太乐观了,最为典型的就是冯玉祥。

冯玉祥虽然擅长带兵打仗,但是他并不擅长管理,而且他又不舍得将政治和经济权力交给其他人管理,因此导致冯玉祥在经济上非常的拮据,根本没有钱去招兵买马买枪买炮,甚至一度因为缺钱打着“剪掉满清最后一根辫子”的名义将溥仪赶出皇宫,并且抢夺皇宫中的金银财宝来换取经费。

而这种杀鸡取卵的行为虽然能在一定程度上缓解缺钱现状,但并不能彻底解决问题。虽然冯玉祥早起号称有10万大军,但等到后来根本没有多少兵。

除此之外,还有一些省份的督军存在感很低,因为在北洋政府统治期间并没有从真正意义上统治这些地区,只是该省份的一些地方性的小军阀接受了北洋政府的管理,袁世凯死之前还好,袁世凯死后这些小军阀就不接受管理了,因此北洋政府派过去的督军也就没有存在感了。

所以在民国时期一个督军手中所掌握的军队并不是一个固定数字,而是根据自身的情况而定的。

一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

民国可谓军阀遍地,一省之督军则为一省中实力最强的军阀,别的小军阀也得恭恭敬敬地向他低头服从。

所谓督军,实则是一省最高军事长官,但是因为时逢乱世,唯一能够维持一个人的地位和权势的便是军队,所以督军除了掌控一省军队之外,还会控制一省的行政权力。

所以,督军实为一省的最高领导者。

既然是军阀,那么一个省的督军自然便会拥有极高的自主权,这样的督军又能够拥有多少军队呢?

说白了,一个督军能够拥有多少军队,这得看他的口袋里有多少钱,也就是说这个省的经济实力如何。

督军想要维持自己的地位和权势,手里得有枪有炮,得有军队。

督军想要打下更多的地盘,拥有更高的地位和权势,手里就得有更多的枪炮,更多的军队。

买枪买炮,需要钱吧?没有钱,谁卖给你?

为了扩充自己的实力,得需要更多的军队,养活一个军队,也需要钱吧?没钱的话,军队也不会跟你混。

当然了,实在没有钱,却又想买枪买炮,想扩充军队的话,一来可以投靠别人,从而换取更多的利益;二来可以向别人借,再用借来的钱去扩充自己的实力;三来可以自己想方设法地赚钱。

投靠别人,是几乎所有小军阀的选择。孙殿英从一个小混混起家之后,也为了能够不断地扩充自己的势力,投靠过很多人,如张宗昌,如蒋,后来更是投靠了日本人。

向别人借钱,实际上不是谁都有这个资格。在这得说说段祺瑞,向日本人借了一亿多,结果最后却没有还,这在当时也算是绝无仅有的了。

最后,既不想投靠别人,又不想向别人借钱或者借不到钱的话,那就只能自己赚了。当时,最会赚钱的有两个军阀,一个是阎锡山,一个是张作霖。

阎锡山和张作霖之所以最会赚钱,实际上在于他们最懂得如何经营自己的地盘,发展自己地盘上的经济,而不是只懂得掠夺。

阎锡山在辛亥革命中坐上山西军政府都督的时候,山西可是一个出了名的贫困省,要钱没钱,要粮没粮。

但是,山西到了阎锡山的手上之后,却得到了快速地发展,阎锡山在向外延申失败之后,埋头发展,用了几年的时间,竟然硬生生地将一个贫困省变成了模范省,不可谓不厉害。

冯玉祥和阎锡山一比,可就差远了,他虽然一度控制过好几个省,可正因为不会经营,只懂得掠夺,以至于最后身败名裂,再也爬不起来,阎锡山却被称为民国政坛的“不倒翁”。

除了发展经济之外,阎锡山还同时发展教育和军事,这也让他的实力得到了更进一步的发展。

阎锡山在1912年的时候,手上可用军队也不过只有1万多人而已,此后他不断地扩充军队,到了1927年的时候,他手上的军队便已经达到了13万,1930年时则达到了20万,这个发展速度不可谓不快。

1937年,阎锡山成为第二战区司令长官之后,仍在继续扩充军队数量,已近30万之多。

阎锡山之所以能够养得起这么多军队,便在于他懂得发展经济,所以他的手上有足够的钱去扩充军队。

张作霖成为奉天督军的时候,手上只有一个第27师,后来吞并了冯德麟的第28师彻底掌控了奉省,这才得以加快发展和扩充自己实力的步伐。

第27师即便满编了也不过1.2万人左右,后来当上了奉省督军,吞并了第28师,又增编了第29师,也不过3万多人。

但是,张作霖和阎锡山一样,他也很注重自身的发展,所以奉省在他的领导下,经济实力也稳步上升。

经济发展了,手上有钱了,当然得扩充军队了。

1918年时张作霖又增编了1个师和5个混成旅,此时他的军队应该已经有七八万之多了。

后来,他兼并了吉、黑二省之后,军队数量自然更加多,1926年之后,张作霖手上的军队达到了35万,算是奉军的巅峰时期了。当然了,这时候的张作霖已经不是一个省的督军,毕竟东三省全在他的手上。

张学良接手了奉系之后,向蒋低头,奉军也因此被改编为国民革命军东北边防军,人数仍然多达30万。

由此可见,张作霖留给张学良的家底绝对不少,只可惜小张太窝囊。

可是,如果是马步芳、马鸿逵和盛世才这样的军阀,他们虽然也各自主政一省,但他们手上的军队显然就不如阎、张。

原因便在于他们所擅长并不是发展和经营自己的地盘,而是擅长于掠夺之事,所以他们兜里的钱支撑不起他们养太多的军队。

所以,一个省的督军能够拥有多少军队,说白了还是得看他兜里有多少钱,钱多了,军队自然也就多了。

一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

首先,我们需要了解一下清朝的地方官员制度。因为在很大程度上,北洋军阀时期的官员制度与清朝末期的官员制度属于一脉相承的关系。在清朝的地方官中,总督、巡抚、提督、布政使、按察使和学政,都属于高级官员。总督是地方官员中的顶级大佬,总督通常管理三两个省的事务。例如两江总督,管理了安徽、江苏和江西三个省。 总督主要负责军务,但也能管理其他方面的事务。巡抚则是一个省的一把手,标准的实权派,负责全省军政民财各方面的事务。提督从品级上来说,比总督和巡抚还高,但必须接受总督、巡抚的节制。提督负责管理全省的绿营军,属于武官。至于布政使,则主要管理全省的经济和民政,属于常务副省级干部。

按察使则负责全省的司法和治安工作,也是实权派的任务。学政的情况最特殊,学政负责全省的科举和教育工作。请注意,学政直接隶属于朝廷,连总督和巡抚都无权管理。清朝灭亡以后,进入了北洋军阀统治时期。既然朝廷已经灭亡,原来的官员名称自然需要改动。

但在很大程度上,北洋军阀时期的官职与清朝的官职,属于一脉相承的关系,仅仅是称呼变化了而已。例如巡阅使,类似于清朝的总督,一个巡阅使能够管理两三个省的地盘。例如东三省巡阅使和两广巡阅使、两湖巡阅使,都是顶级军阀。每一个巡阅使手下都有二三十万军队,例如东三省巡阅使,军队总数接近40万。其实除了巡阅使,还有都督和督军,有的时候,两个官职能够兼任。 清朝灭亡以后,巡抚被改称为都督,例如山西都督、江苏都督等等,和之前的巡抚差不多,都是全省的一把手。督军则类似于清朝的提督,负责管理全省的军队。

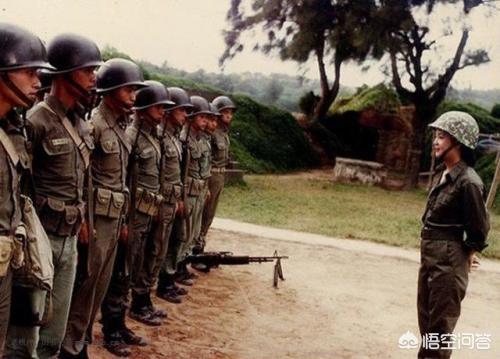

从表面来看,督军是仅次于都督的二把手。但在军阀混战的时代,有枪才是草头王。督军才是全省的实际当家人,有的省份中,都督基本上就是空架子。还有的省份中,基本上是督军兼任都督。 由于主要负责军队工作,督军经常被俗称为“大帅。”在老舍先生的著作《茶馆》中,描述了军阀混战的情况:“闹军阀,乱打仗。赵打钱,孙打李,乱打一起谁都不讲理。”在军阀混战时期,一个督军最少拥有七八万军队。一些人口比较多的省份,甚至拥有10多万军队。例如河南督军,曾经下辖了15万军队。

所以说,督军的实际权力很大,与唐朝末期的节度使类似,盘踞一方,属于地方上的土皇帝。在北伐战争结束以后,当时的政权开始改革官员制度。督军、督军都成为了历史,与此同时,省主席、战区司令和绥靖主任开始出现。这三个官职都是高官,类似于总督、巡抚、提督。在西南和华北地区,由于军阀仍割据一方,仅仅是换了一个称呼而已。 例如原来的都督变成了省主席,军队还是原来的军队。这样的情况一直持续到了40年代末期,也就是全国解放之后,各地各式各样的军阀政权才彻底垮台。军阀割据的历史已经成为了过去,在军阀割据的时代,百姓们的日子非常凄惨。很多人幻想着回旧时代做军阀,认真的说,即使回到了旧时代,绝大部分人也仅仅是普通的小卒而已。

本人不是历史学家,不过是根据电视剧和一些历史资料的情节做出猜想,故事为主,欢迎网友吐槽! 请关注头条号:日尧居k古史!坚持原创。

一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

督军是干嘛呢?

督军其实是民国时期特有的一种称谓 ,其实他很像我们在古代电视剧中所看到的对高级军官称都督的意思。

也是来自于古代的都督称谓,我们都知道看过三国演义,周瑜就是东吴的大都督,掌管东吴的三军,节制的最高军事权力,这时候其实就是地方政府的军事长官官名。

到了唐朝的时候,他们的军事长官的官名叫做总管,而大都督成为了没有实权的一种闲职和显赫地位的象征,元朝和明朝的时候都比较显赫,朝廷设立大都督府,明朝时期将枢密院改为大都督府,节制诸军,这时候的大都督有实职,但是到了明朝中叶以后就成为虚衔。

民国初年时,各省的军事长官叫做都督,为了区别古代,所以就改名为督军。一开始由袁世凯仿效大清帝国的总督制,设立各省都督,都是一些民国史上著名的军阀或者顶顶大名的军事将领,今后来的北洋政府的首脑们。

比如说我们所熟知的黎元洪当时是湖北都督,冯国章是河北直隶都督,蔡锷是云南都督,阎锡山是山西都督,胡汉民是广东都督。

但是与清朝时期的总督所不一样的是,民国时期的都督本来是军政皆管,后来就专管军事,袁世凯去世之后,各省都督都改成督军。

由于袁世凯死后,北洋军阀缺乏了一个能够说一不二的人物,由此分裂,导致军阀割据,互相混战,在乱世中,自然是拥兵自重,谁有拳头谁就有话语权,各省的督军也因此权力都非常大,威风八面。

由于中国历史上一脉相承的是穷乡僻壤最易出战斗素质高的部队,就像太平天国时期起自广西山区,曾国藩率领的湘军来自湘南湘西,皆是能征善战的部队。

所以民国的军阀,依旧承袭了这一风格特点,真正能打的都是来自广西,湖南,贵州,云南的贫困山区兵,所以这些地方的军阀容易出大手笔,也因而容易成为大军阀,经济比较富裕的,江南沿海地区,则没什么太大的军阀。

比较有名的有川军,桂军,粤军,湘军。

督军实力差异所以各省的督军和督军之间也是有区别的,有些能争善战的省份,那就权力相当大,统帅的人马也多,地盘也广。

云南督军唐继尧是滇军的创始人与领导者,也是贵州都督,曾自封为:滇川黔鄂豫陕湘闽八省靖国军总司令,手下主力滇军在10万人左右。

1924年,唐继尧命部下龙云等人率滇军主力7万人东下,被广西李宗仁的2万贵军打败,可见战斗力却不行。

而比如我们说原本的广西督军陆荣廷,在1916年进入广州就任广东督军,对广东广西两省具有管辖权,也就不是一个省那么简单了,事实上他是桂系军阀的主要代表,还是宜都市两广事实统治者,手握两广的军政大权,俨然是一副小朝廷的模样,盲目扩充兵力。

兵力会在10万到20万之间。

李宗仁统一广西之后的兵力也不过数万,成为新桂系领袖,苦心经营广西。

北洋军阀分裂之后每个派系大陆也保持着几十万人马的水平,对各省的督军人马会在几万到十万之间。

但有些督军则会受到更大的军阀的控制,比如说北洋军阀中的直系皖系,直系军阀中的曹辊最高声势时期控制地盘包括河南,陕西,江苏湖北在内的九省,山东,山西,安徽,甘肃等省份也纷纷名义上归附,其实他事实上控制的那些地盘,督军们都要受到最高职级军阀的控制。

相较于于一般独立的军阀,他们缺乏独立和自主能力,有着极为强悍的靠山,也就是上一级的军阀。

还有一个不得不提的是山西的不倒翁阎锡山。此人可谓是军阀界的一个传奇,是更多军阀中记录保持最长的人,自1911年辛亥革命以后,已经各种战乱,从来不倒。

武昌起义发生之后,作为新军军官的阎锡山起义,杀死山西巡抚陆中奇,自任山西都督,是山西当时事实上最长的一位统治者。

袁世凯称帝时,他的手中只不过有7000人马,因为积极拥护袁世凯称帝,被封为一等候,袁世凯死后继续支持北洋政府,所以获得了很大的北洋军阀支持,因而得以存续长久不倒。

人马最高是达到6个军10万余人。

所以基本上各省督军的人马,大都在5万到20万之间,多少就要看不同的督军权力程度,像阎锡山,唐继尧这样的人,都是自己一省统帅,是独立的,而像直系皖系,这样各省的督军则是要受到更高一级军阀的控制的,人数自然就要相对少一点,而且权力也受到限制。

一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

在北洋政府时期,督军是个很重要的军政角色,但它的权力大小并不是由中央政府说了算的,而是由各省督军手里所掌握的枪支和士兵的数量决定的。当时可以说哪个省督军手里的兵多,哪个的权利就最大,说能呼风唤雨也不为过!

督军其实也就是军阀,只不过美其名曰罢了。记得在袁世凯时期,为了约束各省督军的权力,还设立有省长管控下政府。但袁世凯死后,各省督军愈发肆无忌惮,军政大权一起揽,所以此时的省长也就形同虚设了。在那一时期督军在自己的领地内就跟个“土皇帝”似的,对于一切事物基本可以为所欲为。

但也有个别省的督军是例外的,像当时的军阀王承斌,他原本是北洋陆军第23师师长,但期间与吴佩孚不和,后来被吴佩孚罢免了师长职务。所以他在上任直隶督军兼直隶省长时,没有了一兵一卒,这样他这个督军当得也十分难受,几乎没什么权利可言。

当然王承斌这个督军只是个特例,在当时大多数督军都会掌握有一定规模的军队的。而至于他们拥有多少军队,这个也是因人而异的,毕竟每个省督军的实力都不同,少则一两万人,多则二三十万人的都有。

记得当时在北洋的各个督军中,军队人数最多也是最强大的应该要算是奉系督军张作霖了。张作霖是土匪出身,在当土匪时所部不过万余人,但后来通过与俄国、日本发展经济赚了不少钱,然后他又把赚来的钱用来扩充军力。所以在短短数年时间内,张作霖这个督军的兵力蹭蹭蹭地就暴涨到了35万人。接着他又发动了两次直奉大战,并一路打到了关内,让自己成为了北洋政府里最具实权的人物。

而和张作霖一样,山西的阎锡山也是通过经商而发家起来的。当时阎锡山刚接手山西时既没钱也没粮,军队规模不过才一万多人。后来善于经商的阎锡山逐渐通过经商聚拢了大量的资金,于是军队规模也暴增至了25万人,成为了北洋政府中不容小觑的督军。

不过相较于张作霖和阎锡山的财大气粗、兵力雄厚,北洋政府的其他督军的兵力就没有那么强大了。像当时陕西督军刘镇华,他手下的镇嵩军大约只有5.3万人左右,兵力规模勉强能维持他在陕西的话语权。而江苏督军齐燮元,他手下的军队各部有5个师6个旅,大约6万余人左右。还有浙江督军卢永祥,他手下的兵力也不算多,管辖的只有中央第4、10师、第6旅和浙军第1、2师,总兵力大约4万多人。

而说到浙江督军卢永祥,就不得不提及他的大儿子卢小嘉暴打上海青帮头目黄金荣的事件。当时黄金荣依靠着青帮的势力,与张啸林、杜月笙并称为“上海三大亨”,彼时他在上海滩可谓是呼风唤雨一手遮天。

但一山还有一山高,一天黄金荣闲来无事来看戏时,不幸遇到了初出茅庐的卢小嘉。而身为顽固子弟的卢小嘉依仗着自己父亲的势力,在上海滩也是横冲直撞,此时面对台上唱戏貌美如花的露兰春,他也颇为心动,于是就在台下各种调戏起来。而露兰春是黄金荣力捧的台柱和情人,面对不知从哪窜出来的愣头青挑事,黄金荣自然忍不了,于是就找人暴打了卢小嘉一顿。被打后的卢小嘉自然不甘示弱,随即从军队调人来把黄金荣也打了一顿并抓走。最后黄金荣以及他背后的青帮无力对抗浙江督军,只能拿钱拿股份并向卢小嘉赔礼道歉,才了了此事。

所以从此事中,我们也可以看出,虽然浙江督军在当时的北洋政府中实力并不算强,但他们在当地的权利绝对是说一不二的,一般的帮派头目、商业大亨在他们眼里根本就不值一提。

综上所述,在北洋政府时期,一省督军兵力情况千差万别,但只要是有军队在手的,那么督军在当地的地位和话语权就绝对是最高的那一个。而这也彰显出了当时枪杆子底下出政权的真理!

一个省的督军,权力非常大,威风八面,到底能拥有多少军队?

所谓督军,就是指民国初期一省的军政长官。辛亥革命以后,各省军政长官叫都督,后来实行军民分治,都督专管军事,由民政长管理政务。袁世凯死后,都督改称督军,后来还曾经用过督办军务善后事宜等名称。不过万变不离其宗,当时的督军基本都是割据一省的军阀,独揽军政大权,威风八面。

不过督军手下有多少军队,那就不一定了。这首先因为军阀割据地方,北洋政府除了自己嫡系之外,都是一概不管。各地军阀只能自己筹集军费,所以不同省的督军,手下的军队数量不等。

而其次就是督军虽然说管理一省的军政事务,但是如果省内某个军事集团比较强势,那么就可以自己割据一方,不理督军,那么督军能管到的部队就少了。

所以民国时期一省督军所管辖的部队多少来去很大,我们只能随便举几个例子来看看:山西

阎锡山自辛亥革命以后就占据了山西,先后依附袁世凯、段祺瑞等人,逐步控制了山西的军政大权。到直奉大战前,阎锡山在山西共有12个旅,这些部队都是阎锡山的心腹率领,合计约有7万人。

江苏

江苏在冯国璋任上时,虽然名义上有2个师又3个旅,不过因为袁世凯打压,实数不过1.3万人。到李纯署理江苏以后,逐步补充部队缺额,江苏的部队数量开始增加。到直奉大战前,齐燮元当督军的时候,江苏共有中央第6师、第19师、江苏第1、2、3师和5个混成旅,兵力达到了6万人。

浙江

在卢永祥担任浙江督军时期,兼任淞沪护军使,还管着上海。在江浙战争前,卢永祥的部队除了原来的中央第4师、第10师、浙江第1师、第2师等部队外,还有从福建来投奔他的臧致平等部,合计约4万人。

以上几个例子,都是实权督军,自己当督军自己管部队,什么都是自己说了算。下面我们再举几个督军不能控制全省的督军。直隶

王承斌担任直隶督军的时候,由于吴佩孚说督军不能兼任部队长官,所以免了他23师师长之职。而直隶此时直系各部6.5万人都是直接归曹锟管辖,而冯玉祥所部3.5万人和胡景翼的1万多人也不归他管。所以虽然直隶的驻军有11万之多,王承斌就是一个光杆司令,他这个督军就做的很没乐趣。

第二次直奉大战以后,直系败退,奉系李景林出任直隶督办,他手下有两个师、5个混成旅、3个补充旅,合计6万多人。不过此时在北京和山海关之间,还有张学良和郭松龄的京榆驻军司令部所属的7.5万人,北京则是冯玉祥的国民军4万多人。所以他也没能管到直隶全省,直隶的18万大军里,他只能管到1/3。

河南

在第二次直奉大战之前,督军是张福来,不过吴佩孚亲自坐镇洛阳,大小事务都是他说了算,张福来就是一个橡皮图章,自然和军权无缘。

第二次直奉大战后,胡景翼夺取了河南,此时他的部队约有4万多人,不过在胡景翼死后,岳维峻继任,他大肆收编各种地方武装和土匪武装,所部号称有11个师、18个混成旅、2个骑兵旅和18个团,总兵力达到了20多万。

不过这些部队有些只是挂个名,名义上服从岳维峻领导,所以实际岳维峻真正能指挥的,也不过4、5万人。

所以我们可以看到,一个督军管理的部队,从20多万到零蛋的都有,必须具体情况具体分析。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。