汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

在汉朝的历史上,最出名的莫过于汉武帝的抗击匈奴,而也正是因为这场战争,才让霍去病,卫青等人为世人所传颂。然而谁又能料到,在汉武帝之前曾经发生过一场让大汉王朝陷入了动乱的战争,那就是“七国之乱”。

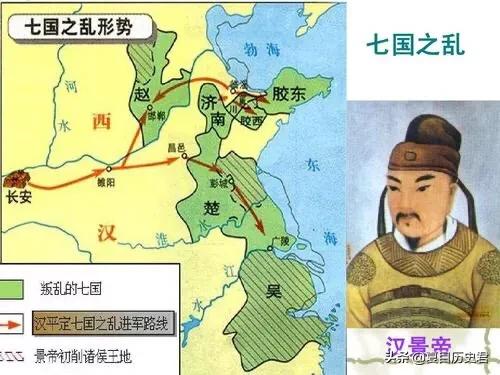

七国之乱,顾名思义就是七个诸侯国联合发动叛乱,尽管这场叛乱只被用了三个月就被平定了,但这场战争的影响却是非常深远的。

一、“七国之乱”产生原因七国之乱爆发的口头原因是晁错的削藩政策让那些藩王不满意,再加上汉景帝曾经在当太子的时候曾拿棋盘砸死了当今吴王刘濞的世子,而汉文帝却没有对汉景帝没有任何惩罚,所以这成为了吴王刘濞和汉景帝后来的一些矛盾点。

这些矛盾,随着晁错的削藩政策的实施,愈演愈烈,于是吴王刘濞抓住机会,趁势发动叛乱,而其他六王也相继跟随反叛,于是就爆发了这场影响大汉朝国运的战争。

然而,无论是吴王刘濞的为儿子报仇,还是抗拒晁错的削藩政策,其实都不是“七国之乱”爆发的真正原因。

首先,吴王刘濞再怎么说也是一个诸侯王,权衡利弊还是知道的,为了自己的一个儿子,拿自己的全部身家性命去和汉朝中央硬碰硬,赢了还行,输了就是满族皆灭,他会不清楚其中的利弊吗?所以这个叛乱理由只是个借口。

而削藩虽然确实可以说是一理由,但也不会是其源头,我们要考虑的问题有两个,一是为何会削藩?二是为何敢反叛?其实都无外乎诸侯王权力太大,反只不过是时间问题,削藩只不过是加快了这个时间点而已。

七国叛乱是有多种原因所共同造就的。但在个人认为导致这场战争爆发的原因最为主要的其实还是在汉文帝时期“仁政”所埋下了弊端。

二、汉文帝“仁政”产生缘由那仁政到底是一个什么政策呢?在我们很多时候看来或许就是轻徭薄赋,与民同乐的政策。

但其实并不是这样,汉文帝时期的仁政是一种多恩而少罚的政策,即以德服人,用德去教化人,说到底这其实也是相信性善论的一种体现。

而汉文帝之所以会形成这种理念并不是与汉初施行黄老之说有关,这主要与他的成长经历有关。

为何和黄老之说无关呢?在我们的观念里,黄老之说的无为而治就是仁政,其实不然。黄老之说的无为而治并不是我们想的那种无为而治,它是守法而无为,依旧要遵循法律,即法情并重。

而汉文帝的仁政显然是到了情大于法的地步。

为何说与他的成长经历有关呢?首先,汉文帝有一个好的母亲教导,母亲薄姬的谦逊让他也养成了内敛、善良的性格。

接着,又由于他小小年纪的时候就在自己的藩国“代国”内见识到了农民们的生活悲惨,见识到了他们 因为各种繁杂的服役项目而没有时间进行劳作,这样导致百姓的生活越来越贫苦。

而百姓的种种悲惨生活也对年少的汉文帝产生了不小的影响,因此他立志为农民改善生存条件。

这才有了他后来要施行仁政的想法。

仁政很好,对短时间内恢复经济是极具优势,比如“除田租税之半”与“丁男三年而一事”,这些都能调动劳动者积极性,带动了经济的复苏。

但任何政策都是有弊端的,政策是需要灵活变通,与时俱进,若是一直这样仁政下去,弊端自然显露无疑。

三、仁政中存在弊端为“七国”之乱埋下隐患其一:仁政养刁民,平民没有了战斗力。

虽然汉文帝的初衷是好的,自己也是依照着这样做的。然而一个领导者永远都是宽宏大量的形象,处处为属下着想,并不一定能够得到属下的尊重。因为“店大欺客,权大欺主”。

对一些人过分的宽容,反而会让他们觉得好欺负。汉文帝对于百姓的宽容仁慈是汉朝历代皇帝的典范,然而这样长久以往下去造成的后果就是养出一些刁民,这些人对于汉文帝的仁政措施,不知足反而抱怨宽容措施程度太小。

不仅如此,过分宽容的后果就是造成了军队的战斗力不强。因为汉朝军制是全民征兵制,所以一定程度上平民就是士兵。

而汉文帝不愿意在平时给平民们太多的体力负担,所以平民们得到训练的机会就比较少,而这就造成了当国家征兵的时候征集到的士卒都是一群没有战斗力百姓。

而想要提高这群士兵的战斗力,又需要进行长时间的训练,但他们在平时已经是“死于安乐”了,这就造成了中央朝廷的军队实力衰弱,而与之相对应的则是诸侯王实力的提高。

其实,为君者,雷霆雨露均为天恩。在汉文帝的执政期间,仁义之名四海皆知,然而光仁义只能让人尊敬,却不能让人敬畏,一名合格的领袖软硬兼施,恩威并济是必不可少的。

其二:仁政养纵容,诸侯王权利过大,使其滋生了不该有的野心。

相比起汉文帝对于百姓的宽容,诸侯王的权力过大也是之后七国之乱爆发的原因之一。而诸侯王之所以权力如此之大,与汉文帝时期的仁政也密不可分。

汉文帝施行仁政的缘故,对于诸侯王一味的包容,甚至到了纵容的地步。

而对于各路诸侯的一些要求,汉文帝也做出了很多的妥协,而正是这份妥协,造成了这些诸侯王实力增长迅速,最后的结局就是尾大甩不掉。

俗话说“天高皇帝远”, 诸侯王远在自己的藩地,这些诸侯王远在千里之外,在自己的地盘上,权力巨大。

他们不仅有生杀大权,还有着一部分官员的任免权,除了不是正统的皇帝之外,在自己的藩国里面,这些诸侯王其实和皇帝没什么区别,有着和皇帝一样的一切特权。

面对这样的局面,汉文帝不采取贾谊削弱地方实力的《治安策》,反而实施了两个更加增强地方诸侯实力的政策。

一个是“废除盗铸钱令”,另一个是“弛山泽之禁”。这两个政策通俗点来说,准许私人铸币与开采资源矿产。

在封建等级制度下,以血缘为纽带的诸侯王们拥有他人不可侵犯的地位与权力,这里的私人虽然并没有局限于诸侯王,但诸侯王靠着自己名气与实力完全可以将其垄断。

而将其垄断之后,他们可以迅速将其转化为财富。当时七国之乱的祸首吴国就是一个血淋淋的例子,他靠的就是这两项政策的优势,最后“煮海水为盐,铸钱以牟天下利”发展壮大的。

所以说,七国之乱看似是晁错的削藩政策的实行触动了诸侯王的利益,但是根本原因还是因为以吴王刘濞为主的诸侯敢于反抗,也有能力对中央政府进行挑战。

四、总结汉文帝过于善良仁慈,这样的心肠其实当皇帝是不合格的,因为让人感觉不到威严。

汉文帝是上一任皇帝汉惠帝的同父异母的弟弟,相比起父子之间的传承,汉文帝则是从诸侯向皇帝完成了身份的转变。

正是因为皇位的得来并不稳固,所以汉文帝需要靠着这些宗族亲属这些诸侯王来对自己的支持来稳固自己的权利。

而正是因为这个原因,使得汉文帝在对待诸侯王的态度上讲究的是以德服人,诸侯王没有大的错误或者犯的都是一些小错的话,对待诸侯王比较宽容。

相比起历史上其他皇帝的心狠手辣,汉文帝则是靠着自己的仁慈来取得支持,但是这样显然有弊端的。

因为仁慈并不是什么时候都管用,如果性善论相当可靠的话,为何会有性恶论出现呢?历史上以怨报德的案例也不在少数。

当然了,我们也不可否认确实有些百姓或者诸侯感受到中央的真心,自此忠于朝廷。

但他们的后代呢?

百姓的后代由于经常性的恩惠,已经把恩惠当做为习惯,并不会再心存感恩。

而诸侯会随着子嗣的繁衍,与中央朝廷的关系会越来越淡薄,以前的恩德,他们的后代又如何记得?他们只知道:”中央都不是我的对手,人生在世仅此一次,不当当皇帝真怪可惜的”。

仁政的弊端一直都有,但是到了汉景帝时期彻底无法收住了,那些诸侯王的日渐骄纵,已经对中央的统治开始有了抵抗。那些所谓拱卫中央的诸侯国,随着时间的推移,已经如同当初周天子分封诸侯的一样了。

汉景帝知道此时仁政需要中断,必须采取强硬手段来加强中央集权,打击诸侯,而不是一味地姑息。

于是就有了后来的晁错削藩,但可惜的是他过于急切,不知道仁政施行多年,养成的弊端并不是一个直接削藩就能解决的,这就引起了“七国之乱”。

汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

公元前202年,刘邦称帝建立了中国第二个统一封建王朝,开启了西汉时代,史称其为汉高祖,随后继承父位的刘恒,也就是人们所说的汉文帝。说起汉文帝,似乎是个存在感不高的帝王,他是刘邦与薄姬所生,在王储之争时并不显眼,吕氏之乱后,刘氏子弟死了大半,陈平、周勃等人决定,让当时被封为代王的刘恒即位,刘恒怎么也没想到,自己一个普通皇子,居然能坐上皇帝宝座。汉文帝以仁治天下,和儿子汉景帝造就了文景之治,然而在汉景帝时代,西汉发生了七国之乱,这是否和汉文帝有关呢?

首先我们来看七国之乱的原因,七国之乱顾名思义,便是七个诸侯国发生了叛乱,那时西汉仍采用分封制,把土地封给皇室子弟,结果这一分,就分出了事情,尽管七国之乱仅持续了三个月,可给国家与人民带来的是不可磨灭的伤痛。值得注意的是,七国之乱发生在汉景帝时期,也就是汉文帝儿子即位那会儿,之所以会发生与一个人有关,此人就是晁错,汉景帝身边的宠臣,晁错上书要削藩,引起藩王们的不满,加上汉景帝刘启还是太子时,与吴王刘濞有矛盾,汉文帝却没有丝毫惩罚,乃至吴王刘濞和汉景帝之间,产生不可调和的矛盾,这是一大原因。

随着多年的隐忍,在削藩政策问世后,一起迸发出来,吴王刘濞找到机会,喊着清君侧,诛晁错的口号起兵叛乱,其余六个诸侯王也跟着一并起兵,于是就爆发了这场大动乱。削藩政策、刘濞宿怨两大原因,导致了七国之乱的发生,这是史书上给出的说法,然而这只是一个方面的原因,还有一个原因,就是和汉文帝刘恒有关,根据史书上记载,汉文帝掌权时,也发生过两次刘姓诸侯王叛乱的事情,第一次是在前177年,刘兴居趁着皇帝北上,带领部队妄想占据长安,汉文帝知道以后,派大将军柴武平叛,刘兴居兵败自杀。第二次在前174年,刘长觊觎皇帝宝座,联合匈奴人图谋叛乱,结果事情被泄露,被贬去四川,在半道上绝食而亡。虽然这两起事件都及时平息,但也给汉文帝敲醒了警钟,再放任不管这些藩王,就要演变为昔日周天子了。

不过汉文帝并未做出任何行动,而是他儿子汉景帝,深知父亲的仁政需要叫停,为了加强中央集权,削弱诸侯王的实力,于是就有了晁错削藩的事,事实上大家都明白,不是晁错要削藩,而是汉景帝要削藩,晁错只是一个代表汉景帝说话的人。只可惜他过于急切,不知道施行多年仁政,积攒的弊端不是一两个政策就可以解决的,这才发生七国之乱。七国之乱原由有很多,有直接的、间接的,个人认为汉景帝的仁政便是间接原因,下面我们来看一下。首先汉文帝为什么要以仁知天下,其实这和当时社会环境有关,西汉建国之初,经历了秦末战争、楚汉争霸等战争,整个国家伤痕累累,前秦重徭役,楚汉时为增强兵力,大幅度地征兵,导致十室九空,青中年男性都去当兵了,土地就没有人来耕种。

那时西汉经济连近代都比不上,刘邦甚至同意百姓贩卖自己的孩子,以此来解决饥荒问题,可见西汉初期,国家已经变成了什么样子,于是在吕雉掌权时,她开始推行减佃租、减少徭役等政策,又缓解商人的限制,经济才缓慢上升。在这个时期,以仁治天下只必须的手段,同时汉文帝早年的经历,也使得他变成一个仁君,汉文帝小小年纪就在封地代国生活,由于没参与过什么宫廷争斗,导致性格也相较温和,汉文帝的仁政很成功,短时间内恢复了国内经济,在国家推行各种惠民利民的好政策,但有句话说的话,事情都是两面性的,既然有好的一面,那么相对也有弊端,汉文帝的仁政措施,确实影响了后面七国之乱,首先是汉文帝自身问题,当年还是太子的汉景帝刘启,与吴王刘濞发生矛盾,汉文帝维护儿子,不照顾刘濞情绪,导致这层矛盾越发加深,其次是政策原因,仁政使得百姓、士兵战斗力变低,仁政固然是好的,可时间久了以后,你的宽容就会变成纵容。

汉文帝以仁治理天下,是许多皇帝的典范,但产生的坏影响就是,养出了一群刁蛮强横的百姓,有句话说得好,一步步退让只会让人觉得你好欺负,不但不感激各种措施,还要反过头指责皇帝的不是,并且过多的宽容,导致士兵战斗力不强,在封建社会中当一个帝王,仅有宽容和大度还不行,须得恩威并施,让天下人尊敬的同时还敬畏,这才是一个合格的君主。汉文帝的仁政,在也在某种程度上,助长了诸侯王们的野心,对于这些宗室子弟,汉文帝经常做出让步,使得诸侯王实力得以增加,又有天高皇帝远这个有力条件,时机成熟自然会有人带头反。

西汉的藩王权力相当大,在自己的封地内,可以说是个土皇帝,不仅可以任免治下官员,还掌握生杀大权,有自己的私人武装力量,允许私铸货币,矿产资源的开采,这些看似宽容的政策,无一不是戳中了中央皇帝的命脉,古代谋反只要达成两个条件:有钱、有人,就可以迅速拉起一支部队,从而威胁到中央,所以七国之乱看起来是晁错的削藩政策引起的,其实是地方对中央力量进行反抗,只是被汉景帝用三个月就摆平了,汉文帝多少是有些责任的,只不过在那种社会环境下,不施以仁政,恐怕情况会更糟糕。

汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

公元前154年,汉景帝时期,以吴王刘溴为首的七国举兵反叛,史称“七国之乱”。虽然叛乱不到三个月就结束了,但这一叛乱对西汉的经济以及政治体制造成了深远的影响。很多文人史书都在寻找这一叛乱的原因,有些人说是汉文帝时期施行的仁政,即“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”的后遗症,有些人说七国并不想反叛,而是汉景帝和晁错操之过急而造成,更有说法是说不管削不削藩,七国都会反。

汉景帝时期,分封各地的诸侯王拥有着强大的实力,汉朝全国共五十九郡,截止到景帝决定削藩之前,各地诸侯王仍然占地三十八郡,与中央对比起来,各地诸侯在经济、人口上都占有巨大的优势,在汉景帝看来,削藩不仅可以加强中央对地方王朝的掌控力,还能补充中央的各方面实力,而削藩是一种一劳永逸的方法。

汉开国以来,全国的老百姓遭受了大量的战乱之苦,急需休养生息,文帝时期,仁政天下,在国家政策方面,颁布了很多恢复民力的措施,对于大臣和各诸侯国也是非常宽厚,但此仁政是建立在国家和百姓需要恢复生产力的基础上,同时,文帝在位初期也需要政治上的盟友,所以实施了“莫若众建诸侯而少其力”等方式,对于削藩等事,并未急不可耐,况且,也不具备这样的条件。

到了景帝时期,中央和地方的矛盾进一步加强,同时为了能够削藩,景帝重要晁错。

并且深信其言:吴王刘濞早有谋反之心, 今削亦反, 不削亦反。削之, 其反亟, 祸小; 不削, 其反迟, 祸大。公元前154年,景帝借淫乱、匿盗、制等各种罪名先后削夺了楚王戊的东海郡、赵王遂的常山郡和胶西王印的六个县,中央与地方的矛盾顿时激化。当“削藩”规模继续扩大,涉及吴之会稽、豫章郡时,正式拉开了战争序幕。吴王刘濞联合楚、赵、胶西、胶东、淄川、济南六国,以“诛晁错”清君侧为名向汉中央宣战。在没有做好战争准备的情况下,景帝不得已只能杀掉晁错。晁错最先成为战乱的牺牲品。

其实,在我看来,七国之乱的真正原因就是汉景帝与晁错操之过急为主要原因,在当时的环境下,实力最为强大的吴王刘濞其实已经年近六十了,而其他几国都不过是胸无大志之辈,很明显,吴王没几年活头了,只要景帝自己不懒政,加强与地方的联系,即便景帝有生之年不能削藩成功,到他的儿子和孙子辈是一定能成的,只要不出昏君。

据《史记》记载,其实楚、齐等国的反叛并未事先通气,他们直到削藩涉及到吴国之时,才开始商量是否起病反抗,最后不过抵挡三月而已,而当时在临战前一刻大家也意见不统一。所以,不削藩也会反的事情,我觉得是应该不成立的。

只可惜,景帝做事,过于强调时不我待,最终酿下苦果,这其实跟文帝仁政没有必然联系。

汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

汉景帝时期,曾经爆发过一场七国之乱,参与谋逆的七个国家分别是吴国、楚国、赵国、济南国、淄川国、胶西国、胶东国。

从根源上讲,七国之乱的爆发只不过是迟早的事情,即使不是七国之乱,也会是五国之乱,九国之乱,之所以会有一场七国之乱,主要还是因为分封制。

汉高祖刘邦登基之初,为了稳住民心,在吸收了前朝制度的缺点后,建立起了一个郡县制与分封制并存的制度,其实在制定郡县制与分封制并存的制度时,刘邦就已经有心慢慢处理封国,只不过,封国的实力绝非可以小觑,只有徐而图之,才能以最小的代价将封国一一灭亡,巩固国家的统治。

景帝三年,七国之王以清君侧的名义爆发了一场叛乱,彼时的汉景帝,最开始也有心与七国议和,斩了七国名义上要诛杀的逆贼,晁错,怎料,在失去了清君侧这一名义以后,七国直接连借口都不要了,继续进攻,无奈之下,汉景帝选择了平叛。

七国之乱看起来风风火火的,但实际上带到汉景帝将七国之乱平息,也不过只过去了三个月而已。

从表面上看,七国之乱的爆发是因为晁错削藩,削藩又如何?历史上削藩的例子数不胜数,削藩的确是一个艰难的过程,但削藩并非诸侯王起兵谋逆的主要原因。

从根本上来看,晁错的削藩政策让诸侯感受到了压力,但削藩不过是将诸侯的压力扩大了而已,即使没有削藩这一说,诸侯也是迟早要产生谋逆之心的,七国之乱最根本的原因,还在于日益强大的诸侯王与中央集权之间的矛盾,但在其中,汉文帝的仁政却是对七国之乱的爆发起到过促进作用。

以德服人,中国自古以来的传统,然而,以德服人有时候的确没有拳头来的直接,以德服人更多时候会被人视作软柿子,汉文帝正是如此,汉文帝当政期间施行仁政,虽说仁政让国库迅速充盈,但汉文帝的仁政更多的是情大于法,情大于法的后果,便是诸侯国在于汉文帝谈判时得到越来越多的权力,诸侯国的势力进一步扩张。

本来在中央的打压之下,诸侯国应该举步维艰,但中央不仅没有抑制诸侯国的增长,反而是以德服人,让诸侯国认为中央就像是软柿子,可以随意揉捏。

汉文帝的仁政却是对七国之乱的爆发产生过促进作用,但也不过是促进作用,若要说晁错的削藩运动是导火线,那么汉文帝的仁政就像是催化剂,其中最关键的部分还是中央集权与诸侯王日益增长势力之间的矛盾。

汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

要弄清楚七国之乱的直接原因,首先要明白七国之乱是怎么回事。七国之乱是发生在中国汉景帝时期的一次诸侯国叛乱。公元前154年,汉景帝采用晁错的《削藩策》,先后下诏削夺各个诸侯国的封地。吴王刘濞联合楚王刘戊、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠等刘姓宗室诸侯王,以“清君侧”为名发动叛乱。由于梁国的坚守和汉将周亚夫所率汉军的进击,叛乱在三个月内被平定。 七国之乱是地方割据势力(即各路藩王)与中央皇权之间矛盾的一次大爆发。即便没有《削藩策》这样的矛盾也迟早会爆发!

那么导致七国之乱的直接原因是因为文帝的仁政吗?当然不是!前面已经说了,七国之乱其实就是各路藩王与中央皇权之间矛盾的激化。那么更深层次的原因就是这些藩王是怎么出现的?

楚汉相争阶段,刘邦迫于形势,分封了异姓诸侯王。公元前202年,刘邦称帝后,实行郡国并行制,诸侯国的政治地位远远高于郡。 诸侯国疆域广大,人口众多并位于经济发达地区,且拥有强大的武装,由诸侯王随意调遣。诸侯王的地位仅次于皇帝,在封国内独揽大权。这些异姓诸王拥兵自重,专制一方。此外,还自行征收赋税、铸造钱币,成为实际上的独立王国,最终成为中央集权的最大障碍。

于是刘邦和吕后采取雷霆手段,消灭了异姓诸王。可是在消灭了异姓诸王后,刘邦却无力直接掌控全国。同时,他在总结秦亡的历史教训时,认为秦亡的原因是没有分封同姓子弟为王。因此,他在异姓诸王的旧土上又陆续分封了九个刘氏宗室子弟为诸侯王,史称“同姓九王”,并与群臣共立”非刘姓不王“的誓约。由于同姓诸王与高祖血统亲近,效忠汉朝,起着拱卫中央的作用,所以这时中央政权与地方诸侯国的矛盾并不突出。汉高祖死后这些亲近的血统也逐渐稀释,到了景帝时期那种血亲还有几分亲近呢?

另外,当权后的吕后直接违背”非刘姓不王“的誓约,立诸吕为王。吕后对于受封为王的汉高祖诸子,控制很严。吕后专权以及分封诸吕为王,激起了刘姓诸王的强烈反对。吕后死后,诸吕聚兵,准备发动政变。后来诸吕被诛灭,群臣为防止类似外戚事件发生,立代王刘恒为帝,即汉文帝。

汉文帝以汉高祖庶子继统,地位本来不很巩固,而汉初所封诸侯王,已经历了两三代的更迭,与汉文帝的血统关系逐渐疏远,政治上已不那么可靠,因而一再发生叛乱。

汉文帝为了加强自己的地位,采取了一些重要措施。其一是使列侯前往封地,目的是控制首都局势,避免掣肘。其二是封诸皇子为王,皇子刘武是汉景帝的同母弟,先封为代王,于梁王刘揖死后徒封梁王。梁国是拥有四十余城的大国,地理上居于牵制东方诸国、屏蔽朝廷的关键位置。其三是采用“众建诸侯而少其力”的策略,把一些大国析为几个小国,例如析齐国为齐、城阳、济北、济南、淄川、胶西、胶东七国,以已故的齐王刘肥的诸子为王。这样,齐国旧地虽仍在齐王刘肥诸子之手,但是每个王国的地域和力量都已缩小,而且难于一致行动。

由此可见,汉文帝已经看出藩王的权力过大而给中央皇权带来了巨大的隐患。他迫于形势也要封诸皇子为王,但是真正七王之乱的根源却是由于刘邦的封王制度。如果文帝当时就采取强硬措施来削藩,以他当时的实力还做不到,搞的不好天下大乱!因此七王之乱的发生与汉文帝的仁政没有关系。

汉文帝的仁政背后的社会危机,是否是造成七国之乱的直接原因?

个人认为造成七国之乱的直接原因是晁错的削藩政策引起的,造成了各个藩王的不满,从而导致的。但根本原因是汉高祖刘邦实现的分封制的政策,为日后七王之乱埋下伏笔。对待各个藩王的政策上汉武帝实行的推恩令不错,手段比较温和,目前来看是解决藩王问题的比较好的手段,后期明成祖和清朝都基本沿用了这种比较缓和的削藩政策。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。