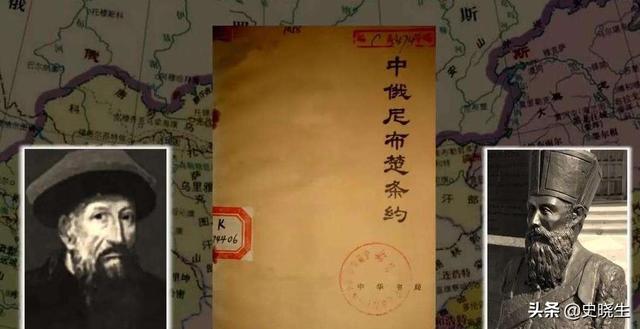

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

《尼布楚条约》的本质,是张三(大清)与李四(沙俄)一番合计后,把王五的地分了,对于清朝来说,这是一次稳赚不赔的买卖,所以也就谈不上送给沙俄多少土地。

由于清朝在后期的不争气,不仅导致了西方列强的入侵,同时还被迫与列强们签订了不少不平等条约,比如《马关条约》、《辛丑条约》、《南京条约》等。

这些条约的中心思想,无一例外的都是割地、赔款、装孙子。

鉴于此,就让很多人认为,但凡是清朝签订的条约,都是不平等的,这其中,在康熙年间所签订的《尼布楚条约》,同样也被扣上了丧权辱国的帽子。

并且,还有不少人认为,正是由于清朝签订了《尼布楚条约》,才把整个远东以及西伯利亚地区割让了出去,不然的话,今天的我们就可以在贝加尔湖畔钓鱼。

但实际上,《尼布楚条约》对当时的清朝来说是利大于弊,并且,条约签订后也确实给清朝带来了实实在在的好处,最重要的是,该条约的本质,是清朝与沙俄对远东利益的一次具体分配,借助条约,双方准确的勘定了各自的国界线,因此也就谈不上割让土地。

时至今日,还有俄罗斯学者在提到《尼布楚条约》时忿忿不平,他们始终认为,俄国在这份条约中亏大发了。

这些俄罗斯学者之所以会认为亏了,这还得从条约签订的时代背景说起。

康熙初年,趁着清朝内部忙于平三藩等统一国家之际,沙俄出兵黑龙江流域,并在尼布楚、雅克萨等地构筑寨堡、工事,以此为据点,侵扰黑龙江中下游地区。

对于沙俄的行为,康熙皇帝原本是想和平解决,因此在初期的时候,多次遣使与之交涉,也进行了多次警告,但沙俄置若罔闻,迫使康熙帝下定用武力解决问题的决心。

时间到了康熙二十四年(公元1685年),在国内形势稳定之后,康熙皇帝派遣大将彭春等人北上,清俄之间的“雅克萨之战”正式开打。

最终,清军以压倒性优势,击败沙俄侵略军,沙俄方面仅剩66人存活,四年后,双方缔结了《中俄尼布楚条约》。

按理说,清朝在当时是占据优势的,但为何会在战胜的情况下,与沙俄签订《尼布楚条约》呢?这个条约的意义何在呢?

首先,可以明确的是,《尼布楚条约》是清朝历史上,签订的第一个平等条约,这一点毋庸置疑,其次,康熙皇帝之所以会这么做,是因为当时的局势让他必须这么干。

我们先按时间顺序,去捋一捋在《尼布楚条约》签订的前几年,康熙都干了什么。

公元1681年年底,清军攻入云南昆明,这标志着持续了八年之久的“三藩之乱”,终于得到了基本平定。

公元1683年,也就是康熙二十二年,海上的明郑灭亡。

从这个时间上就可以看出,自打康熙亲政后,清朝内部用了十年左右的时间,终于清除了大部分影响其统治稳定的威胁。

而这十年的时间,国力消耗之大,可想而知,因此,是时候休养生息恢复实力了。

除此之外,当时的清朝,还面临着迫在眉睫的一个巨大威胁,这个威胁来自于西北方向的准噶尔汗国。

从康熙继位之初开始,准噶尔汗国就不断在四处扩张,而在清俄之间发生雅克萨之战时,同样也没有停止扩张的步伐,甚至一度打到了漠北蒙古,严重威胁到了清朝的统治。

这个时候,康熙亟待解决的问题,是消除准噶尔的威胁。

在这种情况下,康熙必须要做出选择,也就是快速解决东北方向的问题,准确地说,是解决与沙俄之间的问题,以便让自己能腾出手来全力对付噶尔丹。

所以,签订《尼布楚条约》的目的,就是让沙俄与清朝和平共处,并且还要保证沙俄不会暗中扶持准噶尔,不然的话,如果沙俄和准噶尔联手,清朝就会难以应付。

另外,在条约签订之前,清朝在北部边陲,也就是尼布楚、西伯利亚等远东地区,一直是没有国界这个概念的。

曾经在努尔哈赤时期,这里生活过蒙古的茂明安部,但在皇太极时期,由于后金人丁匮乏,皇太极北上招抚,茂明安部便响应号召,南下加入了后金,同时,也迁至如今的内蒙古东部生活。

而在此之后,这里就像是一块无主之地,不属于任何一个国家。

对于这块区域,清朝并不稀罕,为什么呢?这里极度苦寒,既不适合耕种,也没有什么特产,生活条件十分恶劣,就连世代生活在关外的女真人都不愿意去那里。

这也就是为何茂明安部愿意接受皇太极的招抚,同意迁往关内的原因。

而在茂明安部迁走后,俄国人在这里建立了尼布楚据点,留在这里的鄂温克族首领投靠了俄国,并且在尼布楚接受了洗礼,正式加入俄国籍。

这就是《尼布楚条约》在签订之前的时代背景,而在条约签订之前之前,康熙皇帝就给代表团出了两个方案。

第一个方案,称作“狮子大开口”方案,康熙的意思,是想将贝加尔湖以东的地区,全部纳入清帝国。

当然,这个方案是比较离谱的,相当于把俄国人已经驻军的多个据点全部划归清朝,对此俄国人自然不会接受。

而第二个方案,才是康熙真正的理想方案,他把整个黑龙江流域的所有支流,均划归清朝所有。

但第二个方案有一个争议,争议点就是尼布楚地区。

前文讲过,尼布楚地区曾经是茂明安部的生活区域,但茂明安部投靠了后金,也迁居至内蒙古东部,而在之后,俄国人在这里建立了据点,并且还收了鄂温克族这个小弟。

因此,双方就尼布楚地区的归属,产生了极大的争议。

清朝索要尼布楚的理由,是这里曾经居住过茂明安部,而茂明安部如今是清朝的属民,因此,这里“自古以来”,就是清朝的领土。

但沙俄方面却不同意,他们认为,目前生活在当地的鄂温克族首领,已经加入了俄国国籍,所以,这里的地盘应该是俄国的,况且,俄国在这里也已经驻军二十多年之久。

这也就是为何会说张三和李四把王五的地给分了的原因,因为从法理上来讲,这里并不属于清朝和沙俄其中任何一方。

但由于双方各自都有索要此地的理由和依据,因此,在谈判之初,双方的口气都很大,并且互不让步,场面一度充满了火药味。

而就在谈判陷入僵局的时候,噶尔丹四处开战的消息,让康熙如坐针毡,他希望迅速结束谈判,而沙俄方面,也因为争夺黑海出海口,与奥斯曼帝国开战。

双方各自面对的军事压力,促使谈判团终于坐下来,认真研究划界问题。

最终,在康熙二十八年(公元1689年)七月二十四,《尼布楚条约》正式签订,在条约中,双方就领土问题做出了如下约定:

“从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国,岭北属于俄罗斯。西以额尔古纳河为界,南属中国,北属俄国,额尔古纳河南岸之黑里勒克河口诸房舍,应悉迁移于北岸。”

也就是说,康熙皇帝放弃了尼布楚等地区,但同时以法律形式确认外兴安岭以南、额尔古纳河以东的所有区域,归清帝国所有。

也正是通过该条约,清政府的统治区域得到了进一步扩大。

在此之前,清朝最北界的行政机构是宁古塔,康熙继位后,在这里设立了黑龙江将军,其驻地在瑷珲,也就是说,瑷珲和宁古塔,是清朝实际控制的最北饥饿。

但《尼布楚条约》中,则让清朝自瑷珲为起点,向西和向北辐射甚远,并且,根据条约要求,在这个区域内的俄国人必须全部撤走,因此,从这个角度来讲,清朝是新增了大约一百万平方公里的区域。

并且,就当时的局势而言,《尼布楚条约》的签订,对于清朝无疑是有好处的。

好处就在于,清俄之间达成的和平协议,让原本已经稍微有所成型的沙俄、准噶尔之间的联盟彻底瓦解。

要知道,在此之前,准噶尔与沙俄一直是眉来眼去,沙俄也没少暗中给准噶尔送枪等武器,之所以准噶尔有扩张的底气,前期就是因为有沙俄的支持。

但在《尼布楚条约》签订后,沙俄方面在没有出动过军队协助准噶尔作战,同时,也停止了向其输送武器等行为。

而这就让康熙在后期收拾准噶尔时,能够全神贯注,不需要再考虑俄军的侵扰和进攻了。

还有,《尼布楚条约》的签订,换来了清俄边界百余年的和平。

如果说雅克萨之战,只是让俄军认识到了清军一部分实力的话,那么,在签订《尼布楚条约》前后发生的事,则是让沙俄真正意识到了自己在当时并非清帝国的对手。

在清朝代表团从京城出发时,康熙皇帝担心代表团会受到欺负,特意下旨,让驻守瑷珲的黑龙江官兵共计一千五百人协同代表团一起前去谈判。

而这一千五百人的队伍,除了个个都是身经百战的官兵外,在他们出发时,还带上了驻地的四十门火炮。

这一点,在俄罗斯的相关资料中就有记载,他们记录,当时清代表团共有“骑兵、步兵一万五千人,以及团炮、榴弹炮共计五十门”。

这个规模,如果放到当时的欧洲战场上,就等同于一场中等规模战役所配备的力量。

正是清朝方面强大的实力展示,让沙俄认识到,自己在当时驻守在西伯利亚的兵力,远远不是清军的对手,也不可能打得过清军。

因此,在《尼布楚条约》里,就有了这么一条内容,“永息兵戈,永世和好”。

也就是在此之后的百余年里,不管是清朝打谁,比如准噶尔,沙俄都没有插手,老老实实当一个中立者,让清俄边界维持了百余年的和平状态。

当然,百余年后,清政府的懦弱,让沙俄起了觊觎之心,开始吞食清朝领土,但这与康熙已经没有关系了。

综上所述,《尼布楚条约》并不存在清朝割让给沙俄多少土地,因为在条约中所涉及的土地范围,最早的时候并不归双方所有,因此法理上也不算任何一方的领土,但通过《尼布楚条约》,明确了双方的国界,并且,双方在当时可谓是各取所需,所以,这对清朝来说,明显是好处大于坏处。

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

不争气的大清,真的是签订了太多的不平等条约,以至于大家产生了一种错觉,只要是大清签订的条约,都是不平等条约,都会割地、赔款、装孙子。

《北京条约》、《南京条约》、《瑷珲条约》、《尼布楚条约》、《马关条约》、《辛丑条约》,这么多的条约,让人傻傻分不清楚。

其实,这么多条约中,唯有《尼布楚条约》是一个平等条约,也是中国与他国签订的第一个现代意义上的国际条约。

有人会说:“我们的尼布楚呢?我们的贝加尔湖呢?不就是这个条约给割让出去的吗?”。

请注意,这不叫“割让”,这叫“勘定两国领土边界”。

没错,尼布楚也好,贝加尔湖也好,都曾经在中国的领土范围之内。但是,到了清朝康熙年间的时候,这片土地事实上是在漠北蒙古的控制之内,与大清无关。

在历史上很长的时间内,中国的北部是没有所谓的“国界”的,因为北部没有国家,整个西伯利亚都是我们游牧民族和渔猎民族的天下,大家可以自由的在那里奔跑。

但是,你去过那里,并不代表你就拥有那片领土的主权,主权是用军事实力打下来的,而不是到那里撒泡尿,就能证明是你的地盘。

那个时候,所谓“战斗的民族”俄罗斯,还仅仅是一个小小的莫斯科公国,是蒙古帝国中察钦汗国手下的一名小弟。

16世纪,俄罗斯伊凡四世上台,他们才摆脱了蒙古人的控制,开始一路向东扩展,占领了整个西伯利亚。

贝加尔湖和尼布楚地区,就是俄罗斯从蒙古人手里抢过来的。

翻过了外兴安岭,就是女真人的天下了。只不过,此时的女真人已经占领了中原,建立了大清王朝,留在东北老家的,只是少数当年的同盟,比如,达斡尔,鄂伦春。

面对俄罗斯对东北老家的不断蚕食,康熙再也坐不住了,发动了两次雅克萨之战,把俄罗斯人打服了,双方才坐下来谈判,最终签订了《尼布楚条约》。

就是这个条约,首次明确了中俄双方在东北部的边境界限,确认了外兴安岭以南,乌苏里江以东到海,包括库页岛都属于大清的领土。

在《尼布楚条约》之前,中国是没有所谓的“国界”的概念的。普天之下莫非王土,在中国历代皇帝的心里,他们是这个世界上唯一的“王者”,其他都是蛮夷小邦,都要向天子磕头进贡的。

但是那些欧洲人可不这么想,他们一直试图与中国建立平等的商贸关系,而不是所谓的“朝贡”。

在进入东北的黑龙江流域之前,俄罗斯也曾经向大清提出进行商贸往来,但是,大清却把他们看成是自己的藩属国,要求他们以藩属国的名义进贡。

俄罗斯人很郁闷:“好不容易摆脱了蒙古的控制,现在大清国又想当我“爹”,我们不干,谈不成就打,我们可是战斗的民族”。

在这种情况下,雅克萨之战爆发了。

两次雅克萨之战,阻止了俄罗斯的南下计划1644年,清军入关统治中原,但是,有人却盯上了他们的东北老家。

在对西伯利亚的探险过程中,俄罗斯人在勒拿河右岸的雅库茨克建立了一座城市,作为他们对外征服的桥头堡。

但是,这个地方实在是太冷了,整个城市都是建在永久冻土层之上,冬季最低温度可以达到零下60多度,哈一口气都能变成冰渣。

在不断的探险过程中,有一支小分队发现了黑龙江,那里水草丰沛,土地肥沃,盛产貂皮,人参,乌拉草。

于是,雅库茨克总督派遣波雅尔科夫,带领着一支哥萨克骑兵来到了黑龙江上游,这里居住的是鄂温克人。俄罗斯人二话不说,直接开抢,不过,鄂温克人也不是吃素的,抄起家伙就开始应战。

1650年,一个叫哈巴罗夫的富商,再次带领着哥萨克骑兵占领了黑龙江上游的雅克萨,并在这里修筑了城堡。

哈巴罗夫沿着黑龙江一路南下,遇到村庄就进行抢劫,沿途杀死了无数的当地百姓,很多人被迫南迁。因为这些俄罗斯人过于凶残,当地人把他们称呼为“罗刹”。

据清初《平定罗刹方略》载:

鄂罗斯,僻处西北绝域,自古不通中国,其人率皆犷悍贪鄙,冥顽无知。所属有居界上者,与黑龙江诸处密迩,我达呼尔、索伦之人因呼之为罗刹。

俄罗斯人在东北的所作所为,大清并不是不知道,只是他们没有精力去管。刚刚入主中原,他们还有更重要的事情去做。

等到康熙平定了三藩之乱,解决了郑氏家族,才终于腾出手来,决定教训一下前来捣乱的俄罗斯人。

1685年,康熙派出3000大军,携带20门红衣大炮,水路两军并行,从瑷珲城向雅克萨进军。在清军的凌厉攻势之下,老毛子举手投降,并发誓,再也不敢来了。

对于这片区域,大清以前是没有驻防军队的,这也是俄罗斯人能够得手的原因。打胜之后,清军依然没有留下驻防部队,只是捣毁了俄罗斯人所筑的城堡,然后就撤军了。

2个月后,俄罗斯人再次卷土重来,这次,他们学聪明了,不但增派了兵力,而且还携带了大量的重武器。

康熙听说俄罗斯人再次占领了雅克萨,派出黑龙江将军萨布素、副都统郎坦率所部两千人再攻雅克萨。

第二次战斗比较艰苦,因为俄罗斯人做了充分的准备,清军的红衣大炮也没有攻下,只好采取了“围城”的策略。

一年之后,雅克萨城内只剩下66名俄罗斯人,他们再次投降。同时,俄罗斯彼得一世也派出了使臣,和康熙进行和谈。

这个时候,西北的准葛尔部开始叛乱,康熙也想尽快结束东北的战斗,全力解决准葛尔,因此,派出了索额图和俄罗斯人进行谈判。

《尼布楚条约》中,康熙是做了让步的在索额图去参加谈判之前,康熙已经定下了一个谈判的基调:

“尼布楚、雅克萨、黑龙江上下及通此江之一河一溪皆属我地,不可弃之于鄂罗斯。”

那么,后来签订的条约中,为什么把尼布楚地区,划给了俄罗斯,是索额图自作主张吗?当然不是,他还没有那么大的胆子。

因为康熙还有一句话:

“尔等初议时,仍当以尼布潮为界。彼使者若恳求尼布潮,可即以额尔古纳为界。”

看见没,说的那么大义凛然,其实只是一个谈判技巧吧了,抬高价格,就是为了给对方一个砍价的空间。

那么,康熙为什么会放弃尼布楚地区?有两个原因:

第一,满洲人没有什么主权领土观念,在他们的脑子里,土地就和粮食,女人一样,我想要了,就可以去征服,我不想要了就可以放弃,这也是晚清为什么会轻易的同意割地的原因。

尼布楚这个地区,对于康熙来说,并没有那么重要。他处于和漠北蒙古的交界处,是蒙古人的放牧之地,已经没有多少“茂明安”人居住了,如果不是俄罗斯人过来捣乱,大清和蒙古双方是不会去划分这么明确的界限的。

今天你来放牧,明天我来居住,双方都是流动的,所以,很难说这片土地到底属于谁的。

第二,康熙希望能尽快结束谈判,所以做出了一些让步。

刚开始谈判的时候,双方的口气都很大,索额图提出:“贝加尔湖以东地区,都是我大清的国土”,俄罗斯人提出:“整个黑龙江流域,都是俄罗斯的领土”。

其实,都是虚张声势而已,西伯利亚苦寒之地,自古以来中原王朝就很少控制这里,只不过,因为女真人在这里生活过,他们要照顾一下老乡们的感情。

就在谈判的时候,准葛尔部的葛尔丹开始四处扩张,开始攻打漠北蒙古,对刚刚诞生的大清形成了巨大的威胁,康熙才急令索额图,尽快结束谈判。

于是,索额图抛出了底牌。

俄罗斯这边其实也慌的一批,他们在西线也开战了,也想尽快结束谈判,看到大清亮出了底牌,也就赶紧答应了。

最终《尼布楚条约》对于中俄双方的边界是这样规定的:

“从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国,岭北属于俄罗斯。西以额尔古纳河为界,南属中国,北属俄国,额尔古纳河南岸之黑里勒克河口诸房舍,应悉迁移于北岸。”

在《尼布楚条约》之前,大清是怎么也不会想到,地处欧洲的俄罗斯,怎么会发育到亚洲。

因为中俄从来都没有交界,因为整个亚洲北部从来没有一个国家出现,因为无论是蒙古也好,女真也好,匈奴也好,中原也好,都是华夏子孙的内部家事。

所以,对于北部地区,大清一向是处于“放羊式”的管理,并没有一个明确的边界,俄罗斯才能一路向东发育,最终与中国交界。

而《尼布楚条约》的重大意义,就是明确了中俄之间的边界问题。

如果非要说丢失领土,真正的丢失,应该是第二次鸦片战争后的《瑷珲条约》和《北京条约》。这两个条约,让中国失去了黑龙江以北,乌苏里江以东的100万平方公里土地,最重要的是,中国在东北永远失去了出海口。

承担丢失土地责任的,应该是咸丰皇帝,而不是康熙大帝!

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

《尼布楚条约》有人认为丧权辱国,但也不乏反对的声音,认为康熙这是顾全大局的缓兵之计,由于我们所处的地位不同,立场也不同,对于这个问题的态度,也存在极大的差异分化。

或许当时我们要是康熙,也会有很大的概率签订这样的条约,在我们看来极不平等的背后,必定也有康熙深思熟虑的顾忌,历史的真相或许更值得深思。当时清王朝送给沙皇俄国的地区,已经算是清朝的最北部边境了,主要区域就是当时的岭北行省所在管辖地。

关于岭北行省的实际控制范围,最远也只不过是到达贝加尔湖,继续往北上,由于气候条件复杂恶劣,已经荒无人烟,常年地冻冰封。

1636年,沙俄帝国的军队,除了向东扩张,消灭了大大小小的蒙古部族,而且征服了西伯利亚,最终也到达我国现如今的黑龙江流域。

沙皇在疯狂侵略扩张的同时,当时的大明王朝也已经被清政权取代,国内局势还处于一片动荡,各地藩王割据,中央也正在集中兵力平定藩王,面对沙俄的侵略进攻,大清还是没有一战之力的。

与此同时,当时的准葛尔汗国也对清王朝虎视眈眈,面对双路夹击的局面,清朝康熙皇帝优先选择其中兵力对付沙俄,尽管两次雅克萨之战,最终都让沙俄顺利退兵,但这并不是长久权宜之计。

康熙为了能够让沙俄彻底安心,必定要拿出足够的好处来和他谈判,不然这样下去迟早被夹击而死,别说是割地赔款,可能连大清王朝都岌岌可危。当时沙俄的实力也是有目共睹,康师为了能够稳定东北边境,选择用利诱来迷惑沙皇。

相比准葛尔汗国的野心,明显沙俄是最好对付也最为省心的,面对顾此失彼的局面,为了将来,康熙深知有舍才有得的道理,沙皇侵略扩张无非要的就是土地。

1689年,在清王朝索额图的带领下,清政府正式和沙俄交涉,除了做好谈判的准备,各自也都带领军队,想必谈不拢最终将会用武力解决。

其实以当时双方的态度,继续开战是最糟糕的结果,为了避免进一步扩大战争,清政府最终决定割让贝加尔湖附近直至尼布楚的9万多平方公里割让给沙俄。

最终双方也把外兴安岭以及额尔古纳河作为共同承认的边界,同时对于乌第河周边地区划为待定区域,并没有明确的归属,自此双方也达成战略共识,保持中立,沙俄并不参与准葛尔与清王朝的战争。

看似是割让土地的屈辱条约,其实后来我们就足以看到康熙的良苦用心,他这样的缓兵之计,也让沙俄最终失去了与准葛尔汗国领土的争夺权。

清政府集中兵力对付准葛尔汗国,最终也得以将其消灭,进一步扩大了清王朝的版图,作为曾经的古西域和西藏地区,也顺利被清王朝纳入管辖范围。

关于当时清王朝割让的土地,有人说有数百万平方公里,但其实真正的面积也仅仅只有9万平方公里。

这样的牺牲,不仅换来大明王朝东北边界的稳定,也最终得以扩大自身版图,消灭了另一个敌人,准葛尔汗国。

我们不得不佩服康熙的远见卓识,历史上能够当皇帝的都不傻,许多时候我们仅仅凭借主观意愿,认为割地就是不对,这是犹有辱帝国尊严,但果真如此吗?

希望我们更应该尊重历史事实,不要恶意对历史事实进行诋毁,扭曲,做出自己合理理性的判断,切勿以偏概全。

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

《尼布楚条约》虽然近代外交体系下的现代条约,但并不是平等条约先说结论,《尼布楚条约》首先它不是一个平等条约。其次,这款条约让中国丧失了大概300万平方公里的土地。

关于《尼布楚条约》,我们的历史教科书会说它是一款平等条约,有力抵抗了沙俄的侵略,维护了清朝一百多年的北方领土和平。

之所以会有这个结论,主要是因为清政府在与沙俄的军事作战中,确实获得了胜利,第二,它也是中国与其它在国际法框架之内,签订的第一个条约(比如使用了拉丁文、满文、蒙文、俄文等多个条约文本)。第三,也是与沙俄签订的第一个边界条约。

但是,由于当时清朝的康熙皇帝和谈判大臣没有现代“民族-国家”的边界概念,对自己国家的领土概念不明,导致清政府在与沙俄谈判的过程中,完全被牵着鼻子走,再加上康熙当时正忙于剿灭噶尔丹,害怕其与沙俄的联合,最终放弃了尼布楚与黑龙江流域之间大部分的领土。

可以说,《尼布楚条约》标志着沙俄对华入侵的第一步。至于维护了清王朝北方一百多年的和平,更是有待商榷。起码,最后在雍正时期,清政府又与沙俄签订了《恰克图条约》等,再次放弃了贝加尔湖等地区。

沙俄对东北觊觎已久,早在明朝末年就犯下累累罪行那么,《尼布楚条约》清政府是如何丧失土地的呢?我们就来着重说一说。

话说沙俄政府对中国东北的土地,觊觎已久。

早在明朝末年,就曾闯入黑龙江。1643年(明崇祯16年),沙俄的哥萨克骑兵一百三十多人闯入达斡尔族、女真人的聚居地,进行烧杀抢掠,抢劫皮毛、粮食,甚至杀人而食。

1649年(顺治二年),哥萨克骑兵再次入侵,但是这次遭到了达斡尔人的抵抗。沙俄意识到,黑龙江地区并不是那么轻而易举可以取得的。当时的统帅哈巴罗夫曾奏请沙皇,希望以6000人征服黑龙江。

第二年,哈巴罗夫攻取了贝加尔湖和雅库茨克汇入黑龙江的水路咽喉——雅克萨,在那里修筑工事,以此为据点,四处进行袭扰,对达斡尔人制造血案。曾经一次就杀死居民661人,抢走妇女243人和儿童180人,仅有15个人幸免于难。

顺治曾派兵与沙俄作战,但是由于战略失误,导致清军以失败而告终。由此,沙俄认为清政府非常软弱,于是行为更加放肆。沙俄甚至煽动达斡尔人进行反叛,希望他们脱离清朝,归属沙俄。

康熙初年,由于国内动荡,多次希望沙俄能够进行和平谈判等到了康熙初年,由于当时国内鳌拜没有翦除,再加上三藩之乱的威胁,康熙没有办法全力对付沙俄。于是,康熙还是希望与沙俄谈判,解决领土纷争。

康熙多次要求沙俄派大臣前来北京谈判,并说“倘贵国有言词通知我国,可派使臣前来与朕面谈”。

沙俄以为,清朝皇帝主动示好是软弱好欺的表现。于是,沙皇甚至要求前往北京谈判的使团告诉博格德汗(对清朝皇帝的蔑称),你们清朝要归属我沙俄,做我们的臣子,向我们纳贡。

可惜的是,由于当时清政府内部没有人懂俄文,清政府还是友好的接待了这群傲慢的沙俄使臣。

于是,在康熙九年、十四年、十五年,沙俄都派使臣前往中国,清朝官员进行热情友好的接待,甚至康熙亲自召见他们,赐茶赐酒。沙俄使团与清政府进行了多次谈判,不过每次都没有实质性进展。我猜,当时康熙有可能是在拖延,因为那个时候的康熙,还在平定“三藩之乱”。

沙俄于是继续有所动作,再次派兵进入东北境内,一路向东进入精奇里江上游,一路向南,进入额尔古纳河流域。他们分别在两地建立了要塞,准备以此继续深入。

康熙二十一年(1682年),沙俄军队将索伦、打虎儿、鄂伦春族等百姓二十余人,骗入一间房屋,将其活活烧死,他们的马匹、粮食等也被抢走。

康熙被激怒,开始布置军事行动,准备与沙俄开战!康熙皇帝被彻底激怒了,他说:“若辈非创以兵危,则罔知惩畏,将至蔓延,遂决意征剿”。康熙还对大臣说,罗刹占领我黑龙江、松花江一带,三十余年,距离我朝发祥地那么近,如果不消灭,可能永无宁息。

当时,“三藩之乱”已经平定,国内局势已经稳定。康熙决定与沙俄开战。

康熙首先派人前往雅克萨等地侦察敌情,随后,康熙又巡视盛京、吉林、乌喇等地,与宁古塔将军等人询问军队情况,开始排兵布阵。

康熙意识到,沙俄之所以能在雅克萨等地盘踞,主要是他们在那里开垦土地,自给自足,甚至还与当地老百姓做贸易。

因此,康熙要求部队,多储藏粮食,在黑龙江屯驻官兵,防止清军奔袭太远,无法进行后勤部补给。此外,清军还在黑龙江进行造船,通过水师直抵雅克萨。

康熙二十二年(1683年),康熙命人在黑龙江东岸古城废墟上建立了瑷珲城,与沙俄军队对峙,随后,又从山东、山西、河南和福建等地调遣军队和红衣大炮,就这样,清政府在前线聚集了3000多人。

康熙宅心仁厚,开战之后,仍旧要求善待俘虏康熙二十三年(1684年),清政府从陆路、水路正式进兵。康熙果然是仁厚君主,他还是希望通过军事武力可以促使沙俄重回谈判桌,因此,他反复申明,要善待投降和被俘的俄军,不准杀戮俘虏,给予优待。康熙还发诏书劝沙皇,不要妄起兵戈,导致生灵涂炭。

沙俄仍旧不为所动。到了这一年六月,清军抵达雅克萨。康熙先命军队清扫援军,沙俄援军从水上赶来,福建的藤甲兵立即跳入水中,沙俄军队大惊,这群人头顶着盾牌竟然刀枪不入,于是纷纷逃亡,死伤大半。

随后,开始用火炮攻城。最终,沙俄军队向清军投降,清军占领并焚毁了雅克萨。焚毁之后,清军就撤走了,既没有毁坏沙俄开垦的土地,也没有设立斥候监视。不久,沙俄又在原地建立了要塞。

康熙二十五年(1686年)冬天,清军再次包围雅克萨,大败俄军。沙俄终于知道,清军是铁打的了。但是,此时蒙古的准噶尔部噶尔丹有了反叛的野心,康熙害怕噶尔丹与沙俄勾结。

于是希望尽快结束战争,重新谈判。就这样,沙俄再次派使团进行谈判。康熙也真是仁至义尽,他不但优待俘虏,甚至还派医生为沙俄受伤的士兵治病。

康熙派索额图等人前往谈判,防止噶尔丹勾结沙俄,主动做出让步康熙二十七年(1687年)三月,康熙派出了领侍卫内大臣索额图、都统、舅舅佟国纲、左都御史马齐等前往色楞格进行谈判。

康熙对索额图说,你要据理力争,收回雅克萨、尼布楚等地,同时要求沙俄归还叛逃的人。

但是,就在谈判的过程中,噶尔丹占领克喀尔喀全境,康熙意识到蒙古地区的危险,害怕他们与沙俄联盟。于是,康熙开始作出让步,同意以尼布楚为界。如果沙俄仍旧不同意,要求占领尼布楚,那就以额尔古纳河为界。

沙俄自然希望夺占土地。沙俄的底牌是以黑龙江为界,如果清政府不同意,就以牛满河和精奇里江为界,即使还不行,可以以雅克萨为界,但要包括牛满河和精奇里江。

康熙二十八年(1689年),双方在尼不楚进行谈判。谈判过程中,清朝政府要求彼此在“每一件事上平等”,“任何一方不凌驾于对付之上”。索额图可以说是据理力争,但他主要谈的是道义,也就是说是你们沙俄主动入侵,我们是奋起自卫。

但是,至于土地,索额图则没有地理概念。俄方要求将黑龙江以北的土地,包括尼布楚据为己有,对此索额图没有同意。

第二次谈判的时候,沙俄提出第二个方案,要求以牛满河和精奇里江为界,要清军退出被收复的精奇里江以西的雅克萨等地,索额图认为俄方已经作出让步,再加上急于签订条约。于是,索额图同意了。

于是,索额图就将贝加尔湖以东到尼布楚一带原属于中国的领土让给了俄国(也就是康熙的底线)。沙俄一看白捡了个大便宜,仍旧想再试清政府的底线,再次要求多占领土地。

这遭到索额图的断然拒绝,“除尼布楚意外,再无边界可以接受”。于是,谈判又陷入僵局。

最后,索额图再次作出让步,决定将黑龙江上游北岸的分界线划定在了尼布楚以东五六百里的石勒格河的格儿必齐河,黑龙江上游南岸的分界线划定在额尔古纳河。

最终,俄国同意了这一要求,退出了雅克萨。当年九月七日,双方正式签订了《中俄尼布楚条约》。条约肯定了黑龙江、乌苏里江流域是中国的领土,沙俄从黑龙江撤军,贝加尔湖以东尼布楚一带让给沙俄,乌第河流域为待定地区,并给予了俄国重大通商利益。

由此,中国损失了三百多万平方公里土地。但是,这个条约的签订,让噶尔丹无法再与沙俄结盟,为后来平定噶尔丹创造了条件。

应该说,《尼布楚条约》并不是平等条约,这既有当时的军事考虑,也有康熙等人认为,尼布楚等地是不毛之地,要与不要均可的落后观念。这不得不说是一个悲剧。

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

要说给了沙俄多少领土,无从计算,就连当时清政府也自己算不出来,只清楚自己后来越给越多,一直填不饱沙俄的肚子。

事实上,沙俄不但吃清朝中国的,还吃其他的,它吃掉了西方较弱小国家不知几十个,都是整个国家整个国家吃,从十五世纪以来,它扩张是不停止的,哪能放掉周围各国,从一个小小的莫斯科公国瞬间膨胀,吞并了西伯利亚,一直到东海滨,西面也是不遗余力,对奥斯曼帝国用兵,打不过拖,最后把它拖落后,奥斯曼帝国这个古老的地中海拥有者就这样被西方各国抓分肢解,俄国也尝到了甜头,拥有了黑海以北广大区域,就是今天的乌克兰。俄国向西发展是相当顺利,把欧洲小国压缩到西欧,自己则占据波兰一部分,直到普鲁士边境。北面占据了波罗的海沿岸,西北腹地总算安宁了,同样沙俄对中亚也不可怠慢,曾经有土尔扈特东归时就遭到俄国百般阻拦,最后才顺利的回到了祖国,那时沙俄已经对哈萨克草原地区政权有抢占的野心,试图通过哥萨克骑兵来对付当地一个个对手。这时候庞大的清朝已处在他的眼皮底下,就等吃掉。

沙俄本来在当时和其他古老帝国包括奥斯曼帝国和清帝国处在一个档次,可后来出现了一个伟大的人物彼得大帝改变了一切,彼得大帝和康熙帝是同一时期的人物,可两者眼光却截然不同,彼得大帝是个有眼光的改革家,也是政治家,他认识到欧洲资本主义先进性,还有西方科技,毕竟俄国离欧洲近,深感体会,如果不从根本改变自己,那俄国就不会那么猖狂成为后来的列强了。彼得大帝是个善于学习的人物,自己甚至去欧洲学习,渐渐的东西学到手,自己的劳动果实维护也有了保证,它就是靠这样勇于实践和探索的精神才把俄国带向强大的。伴随着欧洲列强席卷世界,沙俄也跟上了船只,而将自己的势力不是扩大到海上,而是陆路。

《尼布楚条约》实际上就是沙俄向东方扩张的产物,虽然表面上得利的是清朝,实际上沙俄,沙俄统治者脑子是最清楚的。康熙帝在雅克萨之战打了胜仗,按理说,收复清朝以北的故地,可却退让了,原因是西伯利亚贫瘠没有多大用处,这样的退让也让清朝付出了惨痛的教训,导致后来清朝在咸丰,同治两朝一下就丢弃了大片领土。

在所谓清朝北方领土范围,按当时情况,是很模糊的,尤其是贝加尔湖地区连接外兴安岭一带,早在元朝,就疏于对其管辖,而把精力放在内地,这也导致这块地方成了飞地。沙俄从西面袭来,当时清朝筹备入关,哪能会收到北方告急的信息,直到他们完全占领西伯利亚以后,侵略黑龙江时,清朝才着急了,可见当时清朝对北方边关认识有多肤浅,根本就不把北方边陲当回事,连起码划界都没有明确规定,只让当地部落守住,沙俄正是钻着这个空子进来的。

直到沙俄到来,祖宗根本之地受到威胁,曾经的野人女真领地被占,康熙帝着急了,立马征讨,这也是不得不使用武力的原因。清朝当时还是惧怕沙俄的,可这时清朝正处在鼎盛期,又有千古一帝康熙,将沙俄据于北方,哪是有可能的。把沙俄从黑龙江清除出去以后,现在才开始划界,而且与侵略者谈条件,索额图为代表签了一批条约,由于看不清俄文,也不清楚北方边界在哪,只有尽可能满足自己的胃口,又不伤害彼此才签订了《尼布楚条约》。这个条约签订地是在尼布楚,按理说是清朝边境,可条约却把这块地方划入他的了,将外兴安岭一部分占领,一段还成了待议。

清朝当初之所以没有如自己所求,原因是急于对付准噶尔汗国噶尔丹,本来想以勒拿河为界泡汤了。沙俄为了极力想在东面打出个出海口,百般阻拦清朝正义之言,原本自己战败了,却像无赖一样,死皮要脸缠着一个话题不放,没办法,签了就签了呗,这一签就使清朝失去近1000万领土。

等条约拿回去后,康熙帝没有生气反而高兴起来,原因是这种退让也给清朝带来百年的和平,可清朝再变,沙俄不变,直到鸦片战争后,沙俄要回来本该属于自己的,这也是他们对《尼布楚条约》的延续。

虽然有人认为这是公平条约,可这只是沙俄和清朝碰撞的前奏,沙俄尝到甜头肯定会想尝,它对清朝用的套路是从西方转移过来的,目的就是想掠取更大利益,主要是对领土的欲望,这也导致它对东西方蚕食越来越猖狂。

《尼布楚条约》究竟送给沙俄多少土地?

根据文献记载,送了大概80万平方公里的土地。但这个条约真正让人痛心的,并不是割地面积的多少。

整个清朝给大家的印象,应该就是割地赔款了,割完这块割那块,赔完这个陪那个,“量中华之物力,结与国之欢心”,统治者无耻到了极点,整个国家也屈辱到了极点。

清朝割地赔款的“盛况”,主要集中在鸦片战争之后,列强用大炮轰开了中华的国门,清朝打不赢就一个劲儿的培培赔。可是在清朝建国初期,它还是有一定战斗力的,那个时候它跟进犯的沙俄在东北干了一仗,这仗打赢了,可清朝居然还割地给了沙俄,这让人惊掉下巴的骚操作是怎么回事呢?

自17世纪中叶以来,俄罗斯侵略军越过外兴安山脉,入侵中国黑龙江流域,烧毁村庄,滥杀当地百姓,抢劫谷物和水貂。入侵的俄军占领了黑龙江流域的主城——雅克萨,雅克萨位于黑龙江省漠河县以东黑龙江北岸(今俄罗斯阿尔巴金诺),但在历史上是中国东北边疆古城。

清军开始反击俄罗斯军队的侵略,1685年6月,都统彭春率领清军用“红衣大炮”围攻了雅克萨城达三天之久,把俄国军队留在了这个位于海峡的城市,迫使俄国督军托尔布津投降。出乎意料的是,托尔布津在得知清军撤离后,很快在8月份又占领了雅克萨,并重建了雅克萨军事堡垒。

于是,清军进行了雅克萨的第二次战役。1686年夏天,清军出兵雅克萨,托尔布津很快被杀,但清军受到了沙俄军队建造的军事堡垒的阻碍,迟迟没有攻下雅克萨。季节很快到了冬季,在零下40度的严寒中,清军包围了雅克萨10个月,沙俄军队才被迫投降。

虽然这场仗清朝最后打赢了,但是这场胜利却并不能说明清军有多么强大,相反,我们能够清晰地看到清军在军备上远落后于战败的俄军。

满清由于之前被明朝火器打得怀疑人生,入关以后就非常忌惮火器,害怕“汉人凭此利器造反”,而把明朝当时处于世界先进水平的火器都销毁了,连带制造火器的图纸也都一并烧毁了,并杀害了不少火器专家或者强迫他们下岗。

而雅克萨之战的时候,沙俄已经用上了射程达300米的燧发枪了,清军却还在用着大刀长矛这些冷兵器,只配备了极少量的鸟枪。

清人所画战争场景

那清军是靠什么赢得了雅克萨之战的胜利呢?虽然清军拥有的火枪寥寥无几,但在第一次雅克萨之战中,其数量可观的火炮派上了用场,其中最有威力的当属20门“红衣大炮”,一举炸毁了雅克萨的木制城墙和塔楼,炸死俄军100余人。当时雅克萨城里只有3门炮,清军猛烈的炮火几乎令俄军无力还击。

而令人讽刺的是,这20门红衣大炮,也是明朝末年的留存,红衣大炮非常重,需要好几个人才能搬动,所以满清统治者当时就把这几门大炮看管了起来,并没有销毁,没想到就在这里派上了用场,但是相关的制造图纸以及技术人员全都没有了,所以这样的大炮也是坏一台少一台。

流传下来的红衣大炮文物

然而,在雅克萨第二次战役中,沙俄军队将雅克萨城堡从木质结构改为土木混合结构。在沙俄军队升级防御之后,被清军视为胜利法宝的红衣大炮已不再强大,无法帮助清军轻松攻城,所以清军只能采取围城这样的蠢办法。

清军最终以远远超过沙俄军队的数量赢得了胜利。当时,清廷为雅克萨战役精心准备,建立了黑龙江海军,并建造了500多艘战舰和运输船。雅克萨第一次战役中清军的总人数约为3000人,雅克萨的第二场战斗涉及相对较少的2100人。

沙俄人所画雅克萨守城军

相比之下,在雅克萨的第一场战斗中,俄罗斯军队只集结了450人,包括农民、商人和猎人。在第二次雅克萨战争中,俄罗斯军队加强了驻军,但只有826人。

可以说,清军凭借其在数量上的绝对优势和充足的战争物资,最终赢得了雅克萨战役。

清朝在取得这场战役的胜利后,于1689年和俄方在尼布楚进行谈判,双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》。

尼布楚条约签署场景(蜡像)

但令人震惊的是,在这个条约中,清朝将外兴安岭以北,从额尔古纳河到贝加尔湖地区的80多万平方公里土地全都划归给了沙俄。打了败仗你割地赔款还还能想得通,但你打了胜仗你还割地?这就让人懵逼了啊,莫非康熙这是你家祖传的操作?

更痛心的是,俄国因乌克兰卷入了与波兰的战争,与当时强大的北欧国家瑞典的战争也迫在眉睫。在这样的形势下,清朝与俄国签订了这样的边界条约。

当时,欧洲列强的殖民扩张达到了中国的近邻:西班牙占领了菲律宾;荷兰人控制了印度尼西亚,罢工者到达日本西南部;英国、法国和葡萄牙在印度和印支半岛建立了许多殖民据点……

大约两百年后,当欧洲列强的国力越来越强大时,他们看到清朝仍然如此落后,于是贪婪之心纷纷膨胀。1840年后,中国边境狼烟四起,国门不断被列强炮火轰开,直到1894年中日甲午战争,中国一败涂地,17年后,大清王朝终于在风雨飘摇之中寿终正寝。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。