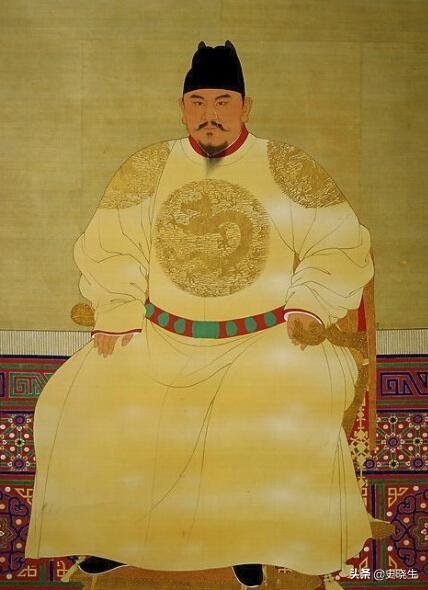

朱元璋分封诸子,朱允炆削藩导致了靖难之役,朱元璋有错吗?

分封诸子的目的,就是为了朱家天下长治久安,这没有错!朱允炆为了巩固自己统治削藩,同样也没错,错就错在削藩的方式和办法!

公元1638年,朱元璋在南京称帝,次年对诸多儿子进行分封为藩王,分封的同时,对藩王的权力进行了明确的规定,并在《皇明祖训》中予以明示,朱元璋分封诸子的最终目的,就是将自己的儿子们派往全国,驻扎重镇或要塞,形成拱卫京师的格局,同时逐渐替换掉明初那些非嫡系的开国功勋们,将大权牢牢的掌握在自家手中。

而靖难之役,是由明建文帝削藩导致的明朝皇室内部权力争夺的战役,起因正是因为朱允炆登基之初就强硬削藩,燕王朱棣不愿坐以待毙,以“清君侧”的名义起兵造反,最终将建文帝朱允炆赶下皇位,自己做了皇帝。

这两个事情有千丝万缕的联系,从表面上看,如果朱允炆不强硬的削藩,可能朱棣就不会造反,或者换一种说法,就是如果朱元璋不设立藩王,朱允炆就不会削藩,也有可能不会发生后来的事情。

那么,是不是朱元璋就错了呢?是他设立藩王才导致靖难之役的发生吗》其实并不然,容我细细道来:

1、朱元璋设立藩王的目的设立藩王,说白了,就是要将明初那些功勋重臣手中掌握的兵权逐步收回到自己人的手中,从而集中权力,达到长治久安的目的。

朱元璋共二十六子,长子朱标为太子,剩余二十五子,除一子早夭外,剩余皆封为藩王,其中以秦、晋、燕、宁四王为长,这四王,封地均在明朝边境要塞,手下也掌控着为数众多的部队,朱元璋的用意,就是要这些藩王去首位大明的边疆,保卫大明周全。

而形成众王拱卫京师的格局,朱元璋整整花了近二十年的时间,为何不直接安排这些藩王就藩镇守边疆呢?这与明初的真个局势有很大关系。

首先,大明立国之初,各地以及边境还不时有战火发生,这其中主要是元朝的残存势力作乱,与此同时,开国之初的功勋旧臣们正值壮年,朱元璋还需要他们继续出力,再加上儿子们大多年龄尚小,且经验欠缺,朱元璋正是考虑到还要继续用那些功臣们来管理中央以及地方的诸多政务,以及将明初不稳定的军事力量逐一铲除等目的,因此在继续沿用旧制的同时,不断地培养自己的儿子抓紧上手,以便日后逐一将那些功臣们取而代之。

在时机逐渐成熟后,朱元璋就开始了收回权力的动作,将那些功臣或贬职,或诛杀,将原本授予他们的权力逐一收回,明初四大案中的蓝玉案就是一个明显的例子,蓝玉骄横跋扈是其次,主要原因就是朱元璋要将军队的权力下放给藩王,所以才做出的举动。

这些手握重权的文臣武将被诛杀,就可以顺利的将军事权力交接给自己的儿子。军权的转移和交接,是明初整个政治局势最根本的目的,这其中被杀的文臣武将大多冤枉,最终受益者,则还是朱家的众多藩王,而朱元璋利用罪行来杀人,就是要为藩王扫清障碍,一举两得,着实是高!

2、朱允炆失败的削藩在朱元璋的设置下,藩王们按部就班守卫在大明帝国的哥哥要塞重镇,保卫着大名的边境安全,朱元璋对这一切很满意,在他看来,有这些自己的子弟们在,无论继任皇位的是谁,只要不胡来,都可以江山永固。

对于朱元璋的这种考虑,实际上也没有错误,因为他是从个人角度来衡量这些事情,但他的目光却是短浅了一些,这其中的道理很简单,朱元璋能做到,其他皇帝未必能做到,换而言之,明朝只有一个朱元璋。

至少朱允炆做不到!

虽贵为皇帝,但从长幼次序讲,朱允炆面对这些藩王,还是子侄辈;从综合素质而论,镇守边疆要塞的皇叔们,个个都是身经百战,军事才能和统帅能力,绝非朱允炆可相提并论的。这些对于朱元璋来讲,根本就不是什么问题,但却成为朱允炆的心头大患。

因此,朱允炆登基后,第一件事情就是削藩,也是为了巩固他的统治,毕竟这样一群人实在是一个巨大的隐患。这本身也没有错,谁不为自己的以后考虑呢?但是他错在削藩过于操之过急,以及方式不对。

要知道,这些藩王都是朱元璋的儿子,其中还有几位是亲身参与了大明的建立,面对朱元璋不敢造次,但面对朱允炆就不一样了。朱允炆的强势削藩,造成了周王全家被逼自焚而死,激起了藩王们同仇敌忾的心理,从道义上,这些藩王已经不站在朱允炆这边了。

另外,朱允炆过于听信如方孝孺、黄子澄等人之言,以为依靠祖宗法制和国家律法,藩王们就会乖乖就范,结果呢,燕王朱棣就给了他不一样的答案。

所以说,靖难之役的起因并不是因为藩王制度,而是因为朱允炆的错误操作,才导致经难得发生,相对于削藩来讲,朱棣在登基后进行的削藩,就做的更隐蔽,更从容。

总而言之,朱元璋在登基后所分封的藩王,完全是符合常理的,也符合历朝历代的规矩,靖难之役的发生,和分封藩王没有直接联系,最根本的原因就是朱允炆的策略和操作,才导致了战争的发生,当然,朱元璋在最初赋予藩王过大的军事权力,也是这整个事件隐藏的导火索,正是藩王的势力过大,才使朱棣有实力进行造反,从这一点上来讲,朱元璋有一定的责任。

朱元璋分封诸子,朱允炆削藩导致了靖难之役,朱元璋有错吗?

“削藩”,是一把威慑诸侯的利剑,但什么时候举起、什么时候落下,要看天下形势,也要看当朝决策者的能力和眼光。

明朝的“靖难之役”,完全是来自于三个读书人纸上谈兵的“削藩”闹剧。

(方孝孺、齐泰、黄子橙)

一:“分封”有弊也有利,得看形势。朱元璋分封诸子并没有错,可参考西汉刘邦分封。刘邦分封诸子,在汉景帝时代爆发了“七国之乱”,但西汉最后还是成功地“削藩”了。

从刘邦分封开始,到汉文帝的“无为而治”和汉景帝的“厚积薄发”,再到汉武帝的北击匈奴,成功地集权于中央之后,西汉“削藩”大计才算是完美收官,但这一个时间段就跨越了上百百的时光。

不能只说刘邦分封诸子有危害,也要看“分封诸子”在当时带来的好处。汉朝初建,由于中央的统治力还不能遍及全国,这才有了分封,才有了“七国”。但“七国”长存了上百年,这让七国之地、七国之民也承认了刘氏江山的统治,这就是它的益处。

(民族认同)

天下一统,以前的什么“秦赵世仇”、“燕赵世仇”,“楚虽三户,亡秦必楚”,也慢慢地被时间所消融瓦解。楚人、齐人、赵人,也不再自称楚人、齐人、赵人了,经过了百年时间的同化,他们也自称“汉人”了,这就是汉朝初建时分封同姓诸侯的好处。

所以说,朱元璋分封诸子判断他有没有错是要根据历史背景来看。朱元璋到底还是平民出身的皇帝,这一个出身,导致了他和“地主”这一个阶层,不会那么快地就能融合到一起。

因此他分封诸子,也是考虑到明朝初建,中枢统治力不足于驾驭整个国家的原因。再加上朱元璋一系的治理贪腐行为,更是加速了“官僚”和“地主”这些精英阶层与他的离心离德。

分封了诸子,也就能大大的把控了整个天下,再加上有“锦衣卫”这个强力部门,所以朱元璋虽有诸多残暴,但也稳稳地坐上帝王之位。

(明初分封)

二:朱元璋的这个“分封”所衍生出来的权力,没有秦汉时期“分封”来的那么大。

燕王朱棣坐镇北平是个特例。他不仅要起到镇慑地方、加速地方与中央融合的作用,并且还要起到防卫边疆的作用,因此他的军权也特别大。

所以,方孝孺等人的“削藩”看是无差别攻击,但最终还是朝着燕王朱棣砍去的。但没有军权,朱棣就没办法保卫边疆,一旦北方异族入侵,那么最终损害的还是大明朝的利益。

依我看来,一旦防御战争失败,那么最终的责任应该还得由明朝中枢来承担,因为历来都是由中枢制定决策,而大将征战四方的,或许朱允文就没有看到这一点。

所以,朱允文和朱棣之间,这就需要一个“合作”。谁破坏了合作,国家就遭难,谁就有错。

(朱允文削藩)

三:至于明初的削藩为什么失败了,个人认为,这和黄子澄、齐泰、方孝孺三位帝师有关。朱玩璋临走之前,给朱允文高配了黄子澄、齐泰、方孝孺三位帝师。但很可惜,朱元璋一死,三位帝师就急吼吼地提出了“削藩”,要破坏朱元璋“分封诸子”的政治格局,这不知道是“居心叵测”,还是一厢情愿了。

中国历史上,名臣贤相不计其数,但是每一任能者上位把控实权之后,他们都不甘心做棋子,这也是历代朝令夕改,动荡衰亡的原因。上位者不是清算前任,就是提出各种各样的新法令来证明自己的能力,恨不得要做出一番大事业来,读书人往往就会抱着这样的一个心态。

(靖难之役)

谁都想当“萧何”,谁都不想当“曹参”,这是个大问题。但大国执政,往往就在一个“稳”字,以稳定来推进和平,以稳定来谋求发展,应该就要像“萧规曹随”一样。

见于《史记曹相国世家》:惠帝二年,萧何卒。。。参代何为汉相国,举事无所变更,一遵萧何约束。。。百姓歌之日:萧何为法,显若画一;曹参代之,守而无失。载其清净,民以宁一。

“稳定”,是大国执政的最高要求,也是曹参位列名相的原因。曹参为相他没有急吼吼地要搞这搞那,因此西汉能平稳过渡了,而明朝却乱了。

(方孝孺)

从此看出,朱元璋分封诸子并没有错,但黄子澄、齐泰、方孝孺等人,都犯下了古代读书人的通病,他们一上位就急吼吼地推翻了朱元璋的晚年布局,要用“削藩”来证明自己的能力。

“靖难之役”,南京满朝公卿最终却被一将军幕府所代替,这能力问题真是让人很难想象。但怎么说,朱允文身死,这一切都是因为“急功近利”所惹出来的灾祸啊!

文——千古

朱元璋分封诸子,朱允炆削藩导致了靖难之役,朱元璋有错吗?

明朝建立后,朱元璋把自己的儿子们都分封到了战略要地为王,最要命的一条就是,朱元璋分封的这些藩王,当皇帝身边出现奸佞之臣时,他们有权利起兵清君侧。朱元璋这件事情上实则聪明反被聪明误。他大肆分封藩王,在一段时间内的确能够巩固皇权。但时间长了,藩王的势力发展壮大后问题就来了。因为势力大增后的藩王势必会对皇权构成威胁。

朱元璋分封各皇子为手握重兵的藩王,是因其疑心,朱元璋不信任非朱家的人,更是疑心跟他一起打天下的那些开国功臣。也因其私心,朱元璋通过各皇子手握重兵来压制那些开国功臣,他也只相信朱家的人,才会对朝廷忠心,只有这样朱家的天下才会稳固。

历史上因“封藩制”导致国家大乱的事件教训太多了,例如在西汉汉景帝时期的“七国之乱”,虽然在三个月之内叛乱被平定,西汉也因此伤了元气;西晋“八王之乱”,是古代历史上最为严重的皇室宗亲内乱,这场内乱持续了十六年之久,十六年内西晋朝政混乱,社会动荡不安,致使西晋灭亡;此外还有汉武帝时期的淮南王之乱等藩王内乱的事件发生。基本上历史上只要分封藩王的朝代,没有哪个朝代没有藩王叛乱的。

朱元璋一生雄才大略,他在世的没有哪个藩王敢造反。可是他没有想到的就是,他的后世之君,会像他一样对藩王的控制力度,也不会想到藩王们会像效忠他一样,忠于后世之君。就算朱标没死,朱标可以震住这些藩王,可是朱标的儿子呢,还能震住这些藩王吗?朱标的儿子能震住,朱标的孙子呢还能震住这些藩王吗?随着后世之君威望降低,自然对藩王控制力减弱,藩王实力壮大之后,自然有了野心,势必会对朝廷构成威胁。可以看到凡是分封了藩王的朝代,后世之君削藩,都是很艰难又不得不做的一件事情。

而当时在朱元璋分封藩王的时候,朝廷中就有一位大臣叫叶伯巨的,叶伯巨就在《奉诏陈言疏》中主要提出分封太侈,没想到最后却招来了杀身之祸,被朱元璋按个离间他的骨肉亲情的罪名,关到了刑部的监狱里,终受尽虐待后,活活饿死在了监狱里。

果不其然,朱元璋去世后将皇位传给了皇长孙朱允炆。但朱元璋尸骨未寒,那边北京的燕王朱棣就以清君侧的名义起兵造反。结果刚统一全国没多久,百姓才过了几年安定幸福的日子,却因为当初朱元璋的意气用事,举国上下又迎来了一场长达4年的兵祸,百姓深受其害。而且建文帝朱允炆,在靖难之役后也不知去向。

朱元璋聪明反被聪明误,错就错在他选了太年轻,没有政治经验,震不住朝臣的朱允炆来继承他的皇帝位置,看似对朱允炆的宠爱,其实是害了他。把一个朱允炆承担不起的千斤重担强压给他。朱元璋错就错在他没有给朱允炆留下像霍光或者周亚夫这样强大的辅政班底,导致朱允炆削藩失败。错就错在太相信朱家人对朝廷的忠心,而没看到历朝历代凡是封藩王,必会造成动荡的历史教训。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。