古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

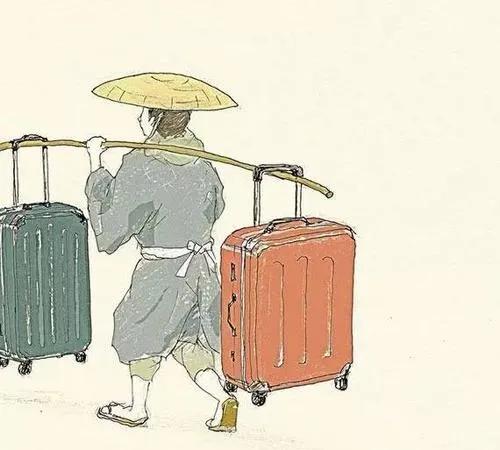

说起行李,我们大家并不陌生,每当我外出闯荡,出去游玩,都会携带行李。在我们眼里,行李就是旅行途中必需用的个人一些物品,如个人换洗的衣物、洗刷用品等东西。

行李,也称行旅,一般指行旅的人出行所带的东西。比如包裹、箱子、雨伞、衣物、食物等。

那么,在古代,行李是怎么定义的?古人出门拿的东西为何被叫做“行李”呢?下面,小编就和大家谈谈行李。

其实,行李一词很早就出现了,据记载,早在春秋战国时,就有行李一词了。当然,行李一词出现后,它的意思和今天的纯“行李”是不同的,它所包含的意思比较丰富。都有哪些意思呢?

一、使者

“行李”在古代作为名词时,它的意思是“使者”,使者就是指受皇帝或朝廷之命,出使他国的人,就像今天国家的大使,也指奉命办具体事的人。

1、《校注》中对行李的解释为:“行李”本义为使者。

明刘基《春秋明经·卫人立晋》中有:“奈之何讨贼之后,遽尔相率自置其君,而不使一介行李告于天子,视周室如无人焉。” 清郝懿行

2、清郝懿行《证俗文》卷六:“古者行人谓之‘行李’,本当作‘行理,理,治也。作‘李’者,古字假借通用。”参见“行理”。

3、春秋时期左丘明《左传·僖公三十年》的《烛之武退秦师》中有记载:

“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也”。

译文:

如果你放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。 (然而)惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。

4、《北史·贺兰祥传》:“既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。”

5、明朝刘基的《春秋明经·卫人立晋》:“奈之何讨贼之后,遽尔相率自置其君,而不使一介行李告于天子,视周室如无人焉。”

二、出使

行李作为动词时,也作为出使的意思使用。就是指接受使命外出办理外交事务的行为。

1、《魏书·宗钦传》:“顷因行李,承足下高问,延伫之劳,为日久矣。”

2、宋叶适《送戴料院》诗:“世路岂云极,念子行李频。”

3、《明史·刘宗周传》:“贵州巡按苏琰以行李被讦於监司。”

三、引导人员

到了唐朝,行李一词成为官府的引导人员,引导员。

1、《旧唐书·温造传》:“臣闻元和、长庆中,中丞行李,不过半坊,今乃远至两坊,谓之‘笼街喝道’,但以崇高自大,不思僭拟之嫌,若不纠绳,实亏彝典。”

2、五代王定保《唐摭言·慈恩寺题名游赏赋咏杂记》:“薛(薛逢)监晚年厄於宦途,尝策羸赴朝,值新进士榜下,缀行而出。时进士团所由辈数十人,见逢行李萧条,前导曰:‘回避:‘回避新郎君!’逢冁然”。

四、旅行中的人

行李在古代也指正在旅途中的行走之人。

1、汉蔡琰《胡笳十八拍》:“追思往日兮行李难,六拍悲来兮欲罢弹。”

2、唐杜甫《赠苏四徯》诗:“别离已五年,尚在行李中。”

3、元傅若金《送张秀才北上时将赴海》诗:“身逐征帆赴海涯,道逢行李问京华。”

4、惕微 《光复汤邑小史》:“舟行两日,遂抵兰溪,行李往还,此为通道。”

五、行程、行踪

行李古时还可以引申为行程、行踪。

1、《古尊宿语录·佛眼普说语录》:“到者里须是行李正当,日久月深,淹浸得熟,便会去。”

2、唐杜牧《闻范秀才自蜀游江湖》诗:“归时慎行李,莫到石城西。”

六、出行中所携带的物品

行李还用来指出行中所携带的各种物品。

1、明冯惟敏《南锁南枝·盹妓》曲:“半夜三更路儿又跷蹊,东倒西欹顾不的行李。”

2、明 冯梦龙 《喻世明言》第一卷:“那时兴哥决意要行,瞒过了浑家,在外面暗暗收拾行李。”

七、负担、责任

行李在现代还可用来比喻负担,责任

柳青《创业史》第二部第十章:“当初建社的开头,我看得没这么清楚,我光看见革命,没看见复杂, 增福 同志,咱俩的行李可不轻啊!”

最后来总结一下,“行李”一词出在春秋时期出现以来,它的基本意思都指的是“人”,不指“物”品。而且它最早指的是使者,官方引导人等层次较高的人。两晋时才逐渐指向一般人,如行旅人,游人、行人等,反正是外出的人。一直明朝时,行李一词才真正用来指人们外出旅行时所带的物品。

有人问行李为什么叫行李,这个我想可以从行李这两个字来分析。古时,李通理,而且理本意就是一个国家派出来的行使“理”的使者。也有人认为是指行使礼法的使者,和现在的大使职责有相同之处,代表国家与其他国家相互交换意见或交涉,以理服人。

古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

古人出门拿东西所称的“行李”,就是指出行时所携带的衣装。

唐.白居易《长庆集》六九.《李卢二中丞各创山居……偶题十五韵,聊戏二君》诗曰:“闻君每来去,矻矻事行李。”宋.苏轼《东坡集》七.《与程德孺运使》书.之一.有:“约程四月末间到真州,当遣儿子迈往宜兴取行李。”述。

其实,古代人所谓的“行李”就是现代人称之行李的变革,也就是出门时所带的包裹、箱子、网篮等。对了,还有过去“老绿皮”车厢人们常见的“铺盖卷儿”(行李卷儿)。

古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

“行李”之演变由来,最早“行李”二字是出自于春秋时期,在《左传》中就有记载,“若舍郑为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”。可以看出这里的“行李”并不是单指我们现在外出所拿的物件。

结合上下文来看,“行李”二字指的是“使者”的意思,在僖公三十年九月时,秦、晋两国包围了郑国,郑文公派大臣烛之武前去游说秦国退兵。

烛之武在来到汜南秦军大营后,对秦穆公说明厉害关系,点明郑国国土近晋而远秦,灭了郑后,受益最大的是晋国,如果保留了郑国,让其作为秦国东路上的主人,两国使者往来,互相供应,对秦国是有百利而无一害的。

所以最早“行李”的意思,是指两国之间的使者,属于官方人物的代称,而之所以会出现如此代称,据隋朝辞书《博雅》所著:“行李,关驿也,又与理通”,行李在发展到后来,除了指使者之外,还可以指关驿,但总归是官家之物。

北宋《泊宅编》有记:“李理义通,人将有行,必先治,如孟子之言治任”,我们所熟知的通假字一般有三种:古今字、异体字和通假字,此外还有避讳字、凭音字等等,而义通就是异体字的一种。

在古代李、理是具有相同意义和读音,但写法不同而已,所以在文书中有时会出现“李、理”互换的情况,“行李”也即是“行理”的通假字,因为以出使的使者来说,他们外出需要带的东西不比普通百姓,尤其是两国的文书、礼物等等,所以出发前必须整理完好才能出发,有理有礼,才能做好差事。

所以后面“行理”也延伸为称呼出差等比较官方的情况,“行李”也是如此,而普通人外出的话,则用“行旅”代替,一般都是出外游玩,游学时所用,所开始使用的时间大概是在魏晋南北朝的时候。

到了唐朝,“行李”的地位有所下降,由外交人员变成了导从人员,也就是接待员,这一点在唐朝五代的很多官方文件和诗词中可见,其原因也没什么值得说的,不过就是“行李”的又一延伸而已,大员和下人都可以用“行李”二字来称呼。

至于行李怎么发展为现今的“行李”意思的,那就更简单了,因为最早的“行李”,或者说“行李”,本就是和物件有关,是需要整理好再出发的,古代所可以用的字不像现代这么多,也不敢随便造字,故一字多用的情况屡见不鲜,一个“备”字就有准备、具备、完整的意思。

而相比较起“理”、“旅”二字,“李”字的写法更为简单,也更为人熟知,毕竟唐朝是个空前强盛的大帝国,它的国姓“李”虽然和“行李”的“李”是个美丽的巧合,但不妨碍人们对“李”字的认知度要高于前面二字,在明朝之后,“行李”就开始用来指代出行时的物件了,并且一路沿用至今。

作者/一贰一橙:天文地理,一概不懂;古今中外,都靠瞎掰,主要百度,然后乱编,喜欢点赞!古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

哈哈哈😆!

现代人“出门拿的东西”也叫 “行李”呀。

第七版《现代汉语词典》1466页,【行李】条下说:“出门所带的包裹、箱子等。”

还有,并非古代所有时候,“出门拿的东西”都叫 “行李”。

大约隋唐之后,才有了这种“叫法”。

唐白居易《聊戏二君》诗曰:“闻君每来去,矻矻事行李。”

“矻矻”,为辛勤劳碌貌,汉代就有了这个词汇。

宋苏轼《与程德孺运使书》云:“约程四月末间到真州当遣儿子迈往宜兴取行李。”

约自隋唐,开始了中国古文的“古白话阶段”。“出门拿的东西”被叫作 “行李”,也约从此时开始了。

那么,隋唐以前,肯定没有“行李”这个词么?

也不是,有这个词,但含义不同。

《左传·僖公三十年》:“若舍郑以为道主,行理(李)之往来,共其乏困,君亦无所害。”《注》:“行理(李),使人。”

这是公元前630年的事情。

《左传·昭公十三年》亦说到“行理(李)”。《注》:“行理,使人通聘问者。”

可知,此两处说到的“行理(李)”,皆指“差人”,这是“行理(李)”最初的含义。

又,《国语·周语中》:“周之秩官有之曰:‘敌国宾至,关尹以告,行理(李)以节逆之。’”《注》:“理,吏也。……行理,小行人也。”

这是“行理(李)”的第二个含义,即专门负责迎来送往的小官吏。“以节逆之”,即“上前以礼节迎之”。

看官可能注意到了,前面说的,都是“行理”,后面括号中加注了“李”字。

这是因为,古时,“理”与“李”通。比如,《汉书·胡建传》:“黄帝理法”,即写为“黄帝李法”。

北宋方勺所著《泊宅编》:“李、理义通。人将有行,必先治装。如《孟子》之言‘治任’,理,亦治也。”

这就全清楚了。

“李”和“理”,可以通假,含义相同。“理”,就是“治”。人要出门儿,必须先“治理行装”。可以说成“行理”,也可以说成“行李”。

这是“行理”或“行李”的第三个含义。

大约因为“行书”“草书”书写“李”字更简洁便利,从唐宋以后,人们就更多用“行李”而少用“行理”了。

古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

“行李”这个词在我们的生活中,经常用到,但是你知道他的来历吗?

我们经常会谈到“行李”,比如去旅游,上大学,出门前必须先把“行李”准备好,今天我们所说的“行李”通常是指出行前需要携带的日常生活用品,包括铺盖,换洗衣服,洗漱用品等等。

现代人目前所说的“行李”指的是这些东西,但是我们肯定会有一个疑问,古代人也说这个词吗?如果说的话,那时候的“行李”和今天的意思一吗?

我们先看下带有“行李”字眼的作品和文章

1:清代学者郝懿行《证俗文》曰:“古者行人谓之‘行李’,本当作‘行理’,理,治也。作‘李’者,古字假借通用。”

2:《中华大字典》:“古李、理同音通用,行李亦作行理。

从上述我们可以得知 “行李”的“李”与表示姓氏的“李”没有关联。“行李”本作“行理”,“李”为“理”的假借字,二者同音通用。

3:《左传·昭公十三年》:“行理之命,无月不至。这里“行理”指的是办事的人

4:《左传·襄公八年》:“亦不使一介行李,告于寡君。这里“行李”指的是行人

5:汉.蔡琰〈胡笳十八拍〉:“追思往日兮行李难,六拍悲兮欲罢弹”这里是指出门时所携带的行装。

6:陶渊明《赠长沙公》:“山川阻远,行李时通。”这里“行李”即指称驿站。

7:唐代元稹《叙诗寄乐天书》:有诗八百余首,色类相从,共成十体,凡二十卷,自笑冗杂,亦不复置之于行李。这里“行李”指的是携带的物品

8:《初刻拍案惊奇》:“即令人替崔生搬将行李。”这里指的是需要携带的物品

9:《儒林外史.第五回》:“卷卷行李,一溜烟走急到省城去了”这里指的是物品

综上所述,“行李”一次来源已久,从以前的专指变成了后来的泛指,目前携带的日常生活用品,包括铺盖,换洗衣服,洗漱用品等等。

古代人出门拿的东西为什么被叫做“行李”?

桃养人,杏害人,李子树下埋死人。

这说的是吃桃,吃再多没事。杏吃多了对人体不好。李子为了美,贪吃人不知不觉的,猛吃狠吃,只顾美味儿了,忘了撑肚子了,就把人给撑死。

桃的起名是因为通向鬼域的地方有棵树,树的后面就是鬼域关住鬼的地方了。所以鬼要出来就必须经过棵树,鬼见到这棵树就要逃跑,不然必被关起来,所以给这棵树起名为逃树。

逃树,是一棵树,属于木字旁,从而就写成桃树了。

所以桃木可以镇邪。

杏,是因为杏核里的仁有毒,中了毒的人就如同抽了筋儿一样,浑身颤抖,全身抽搐,旁观人看着不明事理的认为是很兴奋的。从而把这样的树结的果子成为杏,把结果子的树称为杏树。

李子实际上属于杏梅一类的,但是杏梅太酸,李子则特别香甜。从而就说这个果子里面好不是外表看的杏梅那样,从而把这种杏梅称为里子了。但是它属于木头结的果子,所以就写成了木与子,就成了李子的样子。

远古的时候,有人就把李子当作了自己的姓,并且大量的迁徙外出,远离家乡,开枝散叶去了。

所以行走外出很远的人称为李子。也就是李家的儿子。

后来人们远行外出的时候,把所带的小食品或者是干粮,也称为李子了。因为是行走的人所带的小食品,干粮。所以后来又把行走的人所带的物品成为行李了。

行李是行远路的人所带的少量的自用品的称呼。包括干粮水和被褥以及换洗的衣服在内。所含的意思是东西虽少,但是好用,管用顶用。从而与吃李子的李子相仿佛了,即果子虽小,但是好吃,可以把人撑着。

悟空问答看后咱也在上面留上点啥。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。