智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

白酒能够促进血液循环,还可以提高体温,从而增强人们抵御寒冷的能力;另外,白酒可以用来泡药酒,更加容易提取药材的有效成分;所以有的时候,人们还用酒来做药引子。

有一次,我看到一个人写的自传。写他以前跑江湖做生意的经历。写的是:有一次冬天,他和几个伙伴一起乘船过河,遇到了劫匪。他们被逼无奈,都跳进了河里。结果他因为喝了一斤白酒,才抵住了冰凉的河水,幸免于难;而其他的人,因为都没有喝酒,而呆在河里,活活地冻死了。由此可见,酒是有御寒作用的。

这个,我也有亲身体会,冬天喝点酒,身上就热乎乎的。

既然喝酒能够御寒,那么用来解暑恐怕就是痴人说梦了。但是,有一种情况下,酒的确可以解暑。那就是:把啤酒或者是果酒冰镇或者冷藏起来以后,再喝就可以解暑了。那是因为冰镇后的酒水就吸取了冰块或者是冷藏室的冷气,变成了凉爽的饮料,这当然就可以解渴和解暑了。

一般在炎热的夏天,我们都是把啤酒放在冰箱的冷藏室里,再拿出来喝,真是爽歪歪的。

过去冰箱没有普及,我们农村的男人喜欢用一桶凉水,把一瓶瓶啤酒放在桶里。虽然效果不如放在冰箱的冷藏室里,但是也可以适当起到降低温度的作用,喝起来也比平时好喝得多。

我们在夏天经常喝的“生啤酒”,也基本就是采用这样的原理。我们喝上一大杯,也十分的解渴。

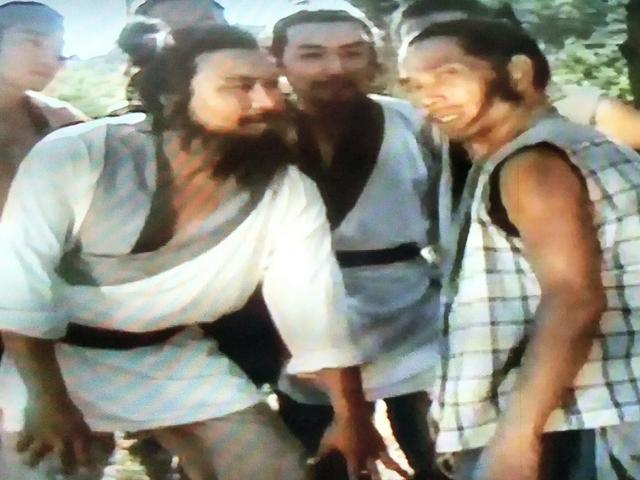

《智取生辰纲》是《水浒传》里边的一个精彩的故事。

生辰纲是大名府梁中书为了给岳父蔡京太师祝寿,搜刮了十万民脂民膏,准备送往太师府。赤发鬼刘唐首先得知消息,就报告了江湖上德高望重的托塔天王晁盖。晁盖招来智多星吴用商议,他们一致认为:生辰纲是不义之财,应该把它夺取了。

但是,押解生辰纲的是大名鼎鼎、武功高强的青面兽杨志,另外还有十五名全副武装的精兵,为了确保万无一失,晁盖和吴用决定召集人手智取生辰纲。于是他们凑齐了:晁盖、吴用、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、白胜七人,参加夺取生辰纲。

智多星吴用堪比诸葛亮,足智多谋,因此由他来全盘筹划。

吴用把人员分成两组:一组是白胜自己,化妆成卖酒的师傅;另外六人,则化妆成卖一起大枣的商人。他们选择在黄泥岗动手。

吴用之所以选择在黄泥岗而不是桃花山、二龙山等地,是因为这个地方有树林、有土坡是用计的好地方;另一个方面是杨志他们走到这里需要半个月的时间,到那时他们都已经精疲力尽,内部矛盾也基本激化了;再者,这里远离山贼出没的大山,杨志也容易放松警惕。

果然不出吴用所料,杨志手下的士兵每人挑着一百多斤的担子赶路,而且是专门在烈日炎炎的中午赶路,都累得气喘吁吁,浑身一点劲也没有了。于是,他们在黄泥岗的树林间放下担子休息一下。杨志用鞭子劈头盖脸地抽打、驱赶他们,他们也不走了,非要在树林间乘凉休息;一起随行的老总管也替士兵们求情。杨志百般无奈,只好同意大家就地休息。

这时,晁盖、吴用等六人化妆成贩卖大枣的商人不期而至了。这正是:

无巧不成书啊!是有这么巧吗?这当然是吴用的计谋。他要的就是这么巧。在合适的地方、合适的时机与杨志他们巧遇了。

天气太炎热了,大家都不谋而合了:这个时候,多么需要解渴的酒水啊!

巧的是,酒水也随需而来了。白胜挑着两桶酒踏歌而行,优哉游哉地从容而来了。这真是:

好酒知时节,当夏乃发生。“知时好酒”来了,大家立即围了上去,要买酒喝。杨志怀疑酒里有蒙汗药,不允许他的士兵们买酒。

晁盖等六人却不怀疑,买了一桶就分着喝了起来。他们就着大枣,喝得那个畅快淋漓,那个舒服惬意,这哪里有什么蒙汗药啊?

这酒里还真没有蒙汗药,不过此时没有,不代表永远没有;这一桶没有不等于另一桶也没有。

一会儿功夫,一桶酒就被晁盖他们喝光了。他们就去另一桶舀了一瓢,刚要喝,就被白胜劈手夺下。你们只付了一桶酒的钱,没理由还喝嘛,人家白胜也没有答应什么“买一送一”,是不是啊?

白胜夺下了这一瓢,倒回桶里,乘机就把蒙汗药也兑了进去,然后盖上桶盖,让他们先付款再来喝。

杨志的士兵们一看,赶紧买啊,不买下一桶也被卖大枣的商人们喝了,于是就请求杨志同意买酒。杨志在士兵们和老总管的苦苦哀求下,又亲眼看到卖大枣的商人们喝了也没事儿,就同意了大家买酒喝。

卖大枣的喝了为什么没事?当然不会有事,人家是一伙的,这六个酒托表演得天衣无缝了。

最后,杨志也喝了一瓢,结果可想而知了。杨志他们中计了,被蒙汗药麻翻了。晁盖他们卸掉车子上的大枣,把生辰纲装上车子,推着车踏歌而去了。

杨志丢了生辰纲,无法回去交差,就上二龙山落草为寇了。

从描写中我们可以看到:白胜的酒桶是封得严严实实的,这说明他在出来以前对酒水经过了降温处理,因此这个酒有一定的解暑和解渴的作用。再者,古代的普通水酒度数不高,类似于现代的红酒和啤酒,只要做了降温处理,是解渴和解暑的佳品。

智取生辰纲,是吴用在知己知彼的情况下,精心设计的一场双簧好戏。杨志在知己不知彼的情况下中计是必然的。

最主要的是:杨志受大名府老总管的监督和牵制,对士兵们的管理没有绝对的权威,这是他们的内部矛盾所在。吴用也充分利用了这个矛盾,在他们的冲突发展到了顶峰,也是杨志的意志出现松动的时候,再巧妙迷惑他们。这样,杨志不得不在黄泥岗休息,又不得不同意大家喝酒解渴;最后杨志彻底放松了警惕,从思想上解除了武装,自己也喝了起来。

吴用的智取生辰纲,其实也是对人情冷暖,世态炎凉和官场潜规则的熟练驾驭和运用。

智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

智取生辰纲中,由于杨志等人买酒解暑,才中了吴用设下的圈套,被对方不费吹灰之力打劫了十万贯金珠宝贝。而当日白日鼠白胜挑酒担子来时,明明白白说的“是白酒”。那么,白酒真的能够解暑吗?

我们平常喝白酒的时候,都会有一种烧心的感觉,特别是越烈的酒,这种感觉就越强烈。在正常情况下,我们自然不会用烈酒解渴。但是,如果到了饥渴难忍的情况下,酒也能作为解渴的饮料。

首先,我们要知道,酒的主要成分是乙醇与水,在人极渴难忍的时候,但凡含有水分的物质都可以用来解渴。甚至人尿都能解渴的,更何况白酒呢?

况且,北宋时期的酒,跟我们现在的白酒也还是有很大区别的。

酒文化在中国源远流长,人们印象中比较熟知的,大概是商纣王时期的“酒池肉林”。而根据《神农本草》的相关记载,酒的起源可能更早,可追溯至远古时期。

也有东汉文学家许慎的《说文解字》中记载“杜康始作秫酒”。对于杜康造酒,还有一段相关传说,指出他是皇帝的大臣。后世多称杜康为“酒神”。

酒能发展成今天的烈性白酒,经历了5000年的不断改善进步。最早的酒无异于现代的醪糟水,乙醇含量低,不容易醉人。唐宋时期,烧酒与蒸酒已经普遍流行,不过也是一些低度不醉人的酒。况且唐宋时期的烧酒究竟是怎样的还一定,因为李时珍《本草纲目》中记载“烧酒非古法也,自元时始创其法。”,认为烧酒是始于元朝。

可以肯定的是,宋时的酒不存在烈性酒,当年景阳冈“三碗不过岗”的酒,拿到现在来说可能也就比啤酒度数高一点,那就是当时最好的酒了。比如“水浒传”中好汉,皆号称“大碗吃酒,大口吃肉”,每凡聚会便狂吃海饮。不是因为古人酒量更好,而是因为古代的酒根本就不像现代酒一样醉人。

这样的酒,喝下去不仅不会烧心,反而今人神清气爽,所以古人外出远行,常常不备水在身边,专以美酒解渴。就跟我们现代的啤酒也能用于解渴一个道理。

智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

哈哈,问酒问到我,又是水浒里的酒,就忍不住想说一说。这酒到底解不解暑气,我觉得要结合书中描述情况和历史现实综合来说。

首先说水浒里表现的都是梁山好汉的事迹,既然是英雄好汉,当然要靠喝酒来增加豪气了,实际上,水浒里面但凡将吃喝,基本都是喝酒。比如武松喝了十八碗酒去打虎,后来又醉打蒋门神。宋江喝酒后还要鲜鱼做醒酒汤,后来醉酒题反诗……当然,智取生辰纲,合计共有九个梁山好汉的大活动,更是离不开酒。

当时是个什么情况呢,大热天,杨志押货生辰纲走到了黄泥冈处,这杨志首当大任,那是十分苛刻,对属下尤为苛刻。恰逢天热,手下军士又累又热,汗流浃背,早就不耐烦了。其实热倒是其次,关键还没有水喝,一个个都快中暑了,恰恰这个时候,遇到了假扮卖枣的晁盖一伙七人。不多会儿,白胜挑着两个木桶赶来,原来是两桶白酒要往前面村子里卖。这时候众军士早都渴死了,见有喝的,纷纷嚷着买来解暑气。可是杨志担心酒有问题,愣是不让人家买,这时候晁盖一伙开始表演了,先把酒买来喝了一桶,杨志一看他们喝了没事,这才让军士们买了酒喝,他自己也喝了一点。

其实书里说是白酒,按照当时的情况来看,这白酒应该度数很低,跟现在的白酒压根不是一回事,跟今天喝的甜米酒差不多,成分里绝大部分都是水,因为现在比较认可的高度酒是在元代才流行的。那时候的人喝点米酒就跟我们今天喝果汁饮料差不多的。而且书中有一点描述很清楚,这白胜挑的一副担桶,古代可没有塑料,寻常百姓用的桶一般都是木桶。这个木桶有一个好处,那就是隔热保温,就好像小时候有那种骑个自行车卖冰棍的,很多人都是用一个木箱子。白胜这酒从屋子里阴凉处挑出来,温度远远低于当时人的体温,喝起来当然别有一股清凉了。

再有一点,看看这事发生的地方,黄泥冈,在今天山东郓城境内,也就是北方,北方这里都是干热,太阳底下和阴凉处就是两个世界。而且两宋时期恰逢小冰期时代,气温根本不会像今天某些地方动辄四十度的高温。众军士汗流浃背主要还是因为赶路累的,再加上暴露在阳光底下。这时候只要找个阴凉地,再喝一些比较清凉的米酒,暑气自然就消了。

喝酒解暑气,其实没什么科学道理,但是喝少量啤酒可以解乏倒是真的,因为酒精确实有刺激血管扩张,或刺激大脑兴奋的作用。累了喝一点,会有体感上的舒适。

像以前夏天在地里干活,有的媳妇疼惜老公,会带瓶啤酒过去,喝了解乏。而现在夏天的晚上,吃着烧烤,再来几瓶冰镇啤酒,甚是惬意。不过要注意,这里解暑气的可不是里面的酒精,主要还是水。实际上,夏天最好的解暑饮品还是凉白开或淡盐水。

智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

会越喝越热,而且是内热。喝酒能促进血液循环,增强抵抗力,但是能解暑,我觉得真是无稽之谈。

智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

谢谢邀请,

这个问题由土鳖君为诸位看官解答。

在回答问题之前,

照例先跟大伙扯点闲篇,

今儿,土鳖君想先盘一盘大宋朝的夜生活。

如果给土鳖君一个晚上的时间任我穿越到古昔,

那我绝对会毫不犹豫的选择大宋。

为啥?

因为宋朝的夜生活是在是太可爱了。

自打文艺青年赵匡胤登上大庆殿的龙椅,

汴梁城就彻底打破隋唐五代城池的坊市制封闭式的城市格局,各坊之间的围栏被推倒,大量的勾栏、瓦肆和酒家在居民区之间异军突起,灯红酒绿在长夜中挠人心肝。

有了市场和需求,自大唐传下来的“宵禁”制度也不那么认真执行了,就算有意无意的“犯夜”,巡街的禁军也是“睁一只眼闭一只眼”。

到了宋神宗时,开封府的闭门鼓就彻底的退了休,汴京城中150万百姓的消费欲望可以随心的释放,开封城变成了“不夜城”。

勾栏瓦肆是不夜城里的夜总会

杂剧、傀儡戏、杂技、魔术在里面轮番登场,

百姓、商人、书生、官员在里面摩肩接踵,

叫卖声、叫好声、嬉笑声、行令声此起彼伏,

红男、绿女、龟公、老鸨穿梭而行。

若说夜生活是开封城里的“温柔乡”的话,那酒绝对是“温柔乡”里的“灵魂”。

美酒之于文人,就比快刀之于豪侠。

且看李清照那“沉醉不知归路”,辛弃疾那“醉里且贪欢笑”,欧阳修那“醉翁之意不在酒”,苏学士那“醉饱高眠真事业” 。

一首首千古绝唱在酣畅淋漓之后脱口而出,

一夜夜风流快活在花光月影里婆娑。

好了,咱们言归正传,说一说“宋朝的酒”

《水浒传》里的酒《水浒传》是一本豪侠之书,更是一本市井之书。

曾在中国旅居多年的美国著名女作家赛珍珠曾经说过,“《水浒传》是记录中国传统生活的伟大文献”。

《水浒》的伟大之处在于,如果您静下心来细细品读,您会从微末之处找出北宋百姓生活的全部细节。

酒在《水浒》之中出现了无数次,从开篇的九纹龙酒后大闹史家庄到文末的宋公明以酒祭英灵,衣锦还乡,酒这个字似乎贯穿了《水浒》的始终。

景阳冈上,武二郎借酒劲,怒杀吊睛白额大虫,

浔阳楼上,及时雨凭酒醉,敢笑黄巢不丈夫,

黄泥岗中,智多星用药酒,巧劫生辰黄纲,

聚义厅里,众好汉大碗吃酒、大块吃肉,共商替天行道。

逢大事,必有酒似乎成了《水浒》的行文法则。

水浒传中有名有姓的酒有十几种,什么“玉壶春”、“透瓶香”、“蓝桥风月”、“荤酒”、“素酒”、“水白酒”、“头脑酒”数不胜数。

看过《水浒》的看官们似乎都有个疑问?

那三六天罡,七二地煞,酒量都那么豪横吗?

能举个大酒缸,扬脖一饮而尽,似乎才是水泊梁山的入山门票。

搁现在52°的白酒能喝上一斤的就算是酒桌上的王者。

到底是古人酒量大?还是古酒度数低?

咱从中国酒的起源慢慢说起。

以谷为浆酒,伴随着人类文明的起源而起源,伴随着人类文明的脚步而发展。

就像啤酒之于古巴比伦,葡萄酒之于古埃及,

米酒也是中华文明的独特的象征符号。

中国是农耕文明起家的国度,谷物作为最唾手可得的优质酿酒原料经过层层选拔被筛选出来。

聪明的祖先发明了“酒曲”这种中国独有的发酵信使,将谷物里的淀粉,转化成单糖,再将单糖转化成酒精。

只要有“酒曲”在,无论是大米、小米、黄米、黍米都能够酿出一壶沁人心脾的好酒。

发酵酒米酒的制作过程大致是:蒸米饭—晾凉—拌酒曲—制酒糟—30°C密封储藏—出酒。

这用发酵法酿制的酒的口感甚好,甜中带酸,酸中带劲,唯一的缺点就是不怎么醉人。

直到秦汉时期,宫廷御酒的酒精含量只有4°左右,而百姓喝的基本就是一碗略有度数的米汤。

魏晋时期,酒的发酵工艺略有改进,也不过是8°以下,苦的是刘伶、嵇康那些但求一醉的豪饮之徒们,得喝上一石(40斤),才能啸傲竹林。

唐朝时期,随着与西方酿酒工艺的融合,工匠们可以将米酒的度数提升到8°以上,但这些“高度酒”一般人家是喝不起的。

宋朝迎来了中国历史上第一次科技的飞跃,酿酒工艺也伴随着科技的进步而精进,好米酒的标准提升到了14°以上。

但,也是实在搞不上去了,18°就是米酒的天花板,高于这个度数之后,酵母菌就会自己把自己杀死。

当然这时候的也有蒸馏工艺的“烧酒”,但那种被称为“花露沉蒸”的蒸馏酒,是酒中的极品,皇帝老子也难得欢饮,更别说寻常酒馆了。

民间喝酒还是发酵工艺的“米酒”居多。

米酒还分为清、浊两类。

清酒是将酒糟完全沉淀之后取上层清液而得,无色,故被称为“水酒”。

而浊酒是将酒糟与酒液的混悬液,色白,故被称为“白酒”。

清酒喝前无须用到筛子,而浊酒需用筛子细细筛去酒糟、谷皮等杂质。

以酒解暑我们了解了宋代酒的基本常识之后,再回到题目中来。

话说,晁盖、吴用等一众好汉劫生辰纲那天正是六月初四的正午,响晴白日没有一丝云彩,那正是“万里乾坤如甑,一轮火伞当天”,押运队员各个热的是气喘如牛,汗如雨下,只见七员好汉和那挑着一担白酒的白日鼠在冈上偶遇。

那些押运队员看有白酒,纷纷喊着要买来润喉解渴,最后终于中招。

这里我们注意一个细节,在文章之中,白胜曾说过自己那桶里是“白酒”,也就是混浊着米浆的“米酒”。

由于黄泥冈地处山野之处,酿酒的工业也好不到哪里去,酒的度数肯定不比汴梁城中的酒家高,所以说白胜的桶里装的就是“发酵时间比较长,酒精含量比较高的醪糟汤”而已。

按照中医的观点,炎炎盛夏,阳气最盛,火克肺金,让肺不能布津液,聚液成痰,黏于咽喉。

此时,最需要的是一碗生津之物来缓解咽喉的胶黏感。所以说,不管米酒解不解暑,一口喝下一碗先解了喉咙之渴才是关键。

就如有人在烈日当头的时候喜欢灌上一瓶啤酒是一个道理。

从科学上说,酒中含有的醇类,可以扩张血管,提高心律,刺激肠胃蠕动,加快新陈代谢,促进体液排出,这些生理的变化都能够增加身体中的热量流失,慢慢的喝酒大概就不会觉得热。

所以说喝酒解暑还是有一定的科学道理的。

以上就是我的回答,希望能够帮助您。

我是土鳖君,一位爱极了中国的书生。

点关注,不迷路。

为您持续输出有质量的答案。

智取生辰纲里杨志他们买酒解暑气,不会越喝越热吗,喝酒解暑有没有科学道理?

喝起来能让人发热的白酒是蒸馏过后的高度酒,很显然白胜的“白酒”还达不到高度的标准,酒精含量低,主要成分是水,所以真的能够解暑。

《水浒传》第十六回“智取生辰纲”,杨志为了重回朝廷无奈接下了护送生辰纲的重任。

所谓的生辰纲其实就是梁中书送给岳父蔡京的寿礼,地地道道的的民脂民膏,真真正正的不义之财。

梁中书在上一年的时候用人不当,结果生辰纲被劫,心里烙下了阴影。于是为了这次生辰纲的安全,启用了武功高强的青面兽杨志。

杨志深知这次任务的重要性,所以为了避免不测,可以说处处小心。到了荒凉的山路地带更是顾不得天气炎热,选择继续赶路。

尽管如此,还是着了晁盖、吴用等人的道,仅仅是一桶“白酒”,就让杨志一方彻底丧失了战斗力,生辰纲再次被劫。

杨志失败的原因很简单,无非就是天气炎热、口渴难耐,为了解暑才喝了掺有蒙汗药的酒,这才导致晁盖、吴用等人轻轻送松地就劫走生辰纲。

这里人们有个疑惑,为什么杨志会买酒解暑?喝酒不应该越喝越热吗?杨志怎么会犯这种低级的常识性的错误?

其实这里还真的冤枉了杨志,首先杨志买酒解暑是迫于无奈,其次买酒解暑还真的有科学依据的。

先说杨志的无奈,解暑是身体上的需求,再加上连续几日顶着酷暑前行,军汉们是真的热坏了。偏偏这个时候又没有水,黄泥岗上能喝的只有白胜的酒。

原文中老都管是这样说的:“老爷爷与我们说一声,那卖枣子的客人买他一桶吃了,我们胡乱也买他这桶吃,润一润喉咙也好。其实热渴了,没奈何,这冈子上又没讨水吃处,老爷方便。”

这就是杨志的无奈之处,要是能找到水,杨志绝对不会买酒解暑。

再说买酒解暑的科学依据,原文中白胜说他桶里是白酒,但是这个白酒和现在的白酒完全不是一个概念。

白胜口中的白酒可以理解为米酒,没有经过勾兑,也没有经过蒸馏的米酒。酒精度数不高,且主要成分是水,所以具有解暑的功效。

在众人眼里,看到白胜的酒就像现在人们看到大桶的扎啤一样,不但解渴,还能解馋,诱惑力不是一般的大。

之所以敢肯定白胜的酒度数低,也是有历史依据的,因为直到元朝才有了烧酒蒸馏的技术。

李时珍在《本草纲目》中说:“烧酒非古法,自元使得其法。”

元代医药学家忽思慧的《钦膳正要》中记载:“阿拉吉酒,味甘辣,大热······用好酒蒸熬取露,成阿拉吉。”

由此可见宋朝确实没有蒸馏白酒的技术,因此白胜的“白酒”酒精度数低是不争的事实。

总结:白胜的酒在《水浒传》中只能算得上素酒,和武松喝的村酒、老酒相比也不如。喝醉挺难,解暑刚好。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。