李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

高力士给李白脱靴完全是咎由自取。是高力士想侮辱人而自辱。要想知道事情的经过,我们就得从李白身上说起。

唐玄宗时期,李白出生。李白是西梁武昭兴圣皇帝李暠九世孙,西川锦州人士。其母生他的当夜梦见了太白金星,因此给他取名李白,字太白。

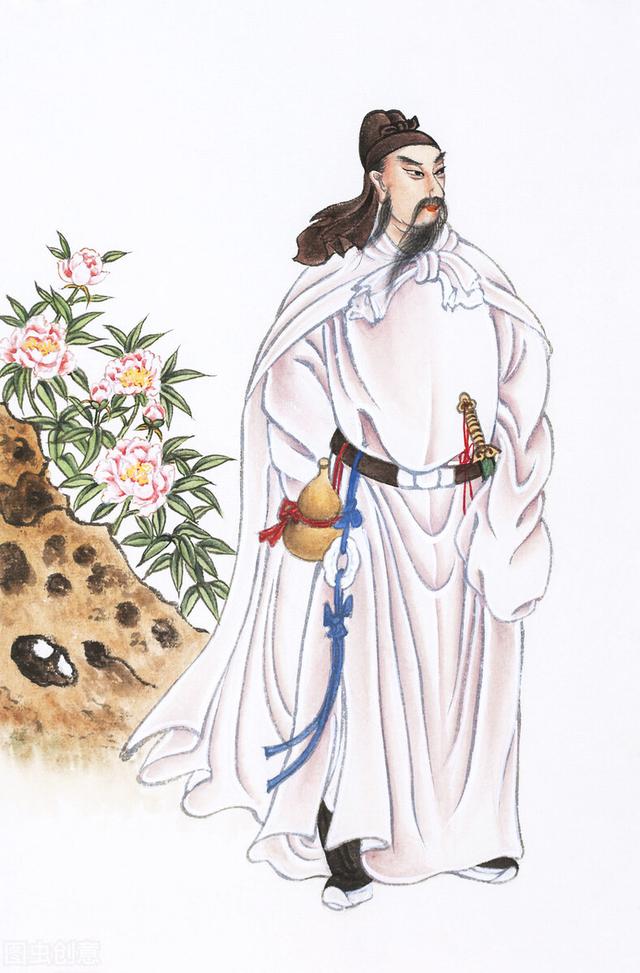

李白生的姿容秀美,骨骼清奇,有飘然出世之表。李白十岁时,就精通书史,出口成章,人人夸他锦心绣口,又说 他是神仙降生,因此称他为李谪仙。杜工部赠诗赞曰:

昔年有狂客,号尔谪仙人。笔落惊风雨,诗成泣鬼神。声名从此大,汩没一朝伸。文采承殊渥,流传必绝伦。

李白又号称青莲居士。李白十分好酒,不热衷于仕途。他的志向是遨游四海,尽览天下名山,尝遍天下的美酒。

李白先登峨眉,后游云梦,又隐居在沮徕山竹溪,与孔巢父等六人,旦夕相处,号为竹溪六逸。李白听人说湖州乌程酒甚佳,他就不远千里而往,到湖州后,在酒肆中开怀畅饮,旁若无人。

有人提议让他去考取功名。李白就认为当时朝政紊乱,公道全失,需要请客送礼才能考中。别人对他说:

“虽然时局如此,但是以足下的大名,谁人不知?一到长安,必定会有人推荐提拔。”李白经不起旁人的撺掇,就到长安去了。一天,李白在紫极宫游玩,遇到了翰林学士、大诗人贺知章。贺知章邀请李白到酒肆中喝酒,两人是酒逢知己千杯少,喝了一夜不舍。贺知章就留李白到家中住下,两人结拜为兄弟,每日谈诗饮酒,甚是投机。

时光荏苒,不觉到了试期。贺知章对李白说:“今年的主考官是杨贵妃的哥哥杨国忠,监考是总管高力士,二人都是爱财如命之人。贤弟如果不给他们送礼,就是有冲天大才,也考不中的。好在,此二人与我相识,我写一封札子去,预先嘱托一下,或许他们能看我三分薄面。”

李白知道这种时势,又介于贺知章的好意,就同意了贺知章的意见。贺知章就给杨国忠和高力士去了一封信。

杨、高二人看了贺知章的来信,认为是贺知章收了李白的贿赂,却写封空信在他们那里讨白人情。他们二人就决定,如果有李白的名字,不问好歹,直接淘汰。

时值三月三日,朝廷大开南省,天下才子都齐聚一堂。李白才思敏捷,一挥而就,第一个交卷。杨国忠见卷子上有李白的名字,看都不看,直接乱涂乱抹,在试卷上写道:“这样的书生,只配给我磨墨。”高力士随声附和道:“磨墨也不中,只好与我着袜脱靴。”他们二人羞辱了李白一番后,又喝令把李白赶了出去。正是:不愿文章中天下,只愿文章中试官。

李白的诗万口传颂、流芳百世,却没有被杨国忠、高力士取中。可见当时,朝廷被宰相杨国忠等搞得何其的乌烟瘴气。

李白回到贺知章家里,发誓说:

“久后吾若得志,定教杨国忠磨墨,高力士与我脱靴,方才满意。”贺知章劝李白住下来,参加三年后的考试。李白就长期住在了贺知章家里。李白吐气扬眉的机会很快就到来了。

一年后,有蛮夷国前来下国书。玄宗让杨国忠宣读国书,杨国忠打开一看,当场傻眼了。原来蛮夷文字像鸟兽之迹,像蝌蚪乱爬,杨国忠一字不识。天子又问满朝文武,也没有一个人能够翻译。天子龙颜大怒,限期九天,必须破译,否则文武大臣一概问罪,再别选贤才,为国分忧。

贺知章回家把此事告诉李白,李白冷笑着说道:“可惜我不曾及第为官,不能为天子分忧。”贺知章得知李白博学多才,识得番文,就向玄宗推荐了李白。玄宗就下诏让李白进宫。李白说怕得罪权贵,不敢奉诏。玄宗了解了事情的来龙去脉,就赐李白紫袍玉带,派高力士亲自去请李白。

李白进宫以后,看了番书,当即译出,宣读如流。原来,蛮夷国想要占领高丽的一百七十六城,想让大唐让出。否则就出兵攻打大唐。玄宗征求文武百官如何应对之策,众大臣个个束手无策。李白奏道:“启奏陛下,此事不劳圣虑,臣以番文修书一封,批评教育番邦,让他们拱手来降。”玄宗大喜,同意李白写书回答番邦。

第二天,李白喝得叮咛大醉,借酒劲提出,需要由杨国忠磨墨,高力士为他脱靴,他才能安然就坐,产生灵感,写好国书。玄宗当然准奏。这样,杨国忠为他磨墨,高力士为他脱靴,李白精神振奋,豪情万丈,坐于锦墩之上,手不停挥,须臾草就吓蛮书。

李白的吓蛮书,笔画齐整,毫无差落,百官无不大骇。天子命李白当众阅读。李白在御座前朗诵了一遍。书曰:

大唐开元皇帝诏谕渤海可毒:自昔石卵不敌,龙蛇不斗。本朝应运开元,抚有四海,将勇卒精,甲坚兵锐。颉利背盟而被擒,弄赞铸鹅而纳誓;新罗奏织锦之颂,天竺致能言之鸟,波斯献捕鼠之蛇,拂菻进曳马之狗;白鹦鹉来自诃陵,夜光珠贡与林邑;骨利干有名马之纳,泥婆罗有良醡之献。无非畏威怀德,买静求安。高丽拒命,天讨再加,传世九百,一朝殄灭,岂非逆天之咎徽,衡大之明鉴与!况尔海外小邦,高丽附国,比之中国,不过一郡,士马刍粮,万分不及。若螳怒是逞,鹅骄不逊,天兵一下,千里流血,君同颉利之俘,国为高丽之续。方今圣度汪洋,恕尔狂悖,急宜悔祸,勤助岁事,勿取诛僇,为四夷笑。尔其三思哉!故谕。李白这封书的意思就是:我们乃是上邦大国,尔等蛮夷小国,只有我们一个郡城的大小,兵马粮草不过我们的万分之一,想来侵犯我们就是螳臂当车,以卵击石,是自取灭亡。高丽就是前车之鉴。现在,我中原大国,万邦来朝,无非都是害怕步高丽的后尘。我天朝皇帝仁慈宽宏,这次就不计较尔等狂悖无礼,希望你们赶紧悔改,否则遭到诛戮,被其他国家嘲笑。

总之,是义正辞严,有理有据,使得番使大吃一惊,诚惶诚恐地告辞而去。临走前,番使问李白是什么人,能够让宰相给他磨墨,总管给他脱靴。贺知章告诉番使说,宰相和总管不过是官居极品的大臣,而李白却是神仙下凡。

番国看了李白写的国书,觉得天朝有神仙相助,如何敢侵犯,于是就写了降表,对大唐年年进贡,岁岁来朝。

后来,李白不愿在朝为官,玄宗就批准他到各地州县领取俸禄喝酒。规定,李白所到之地,郡城供给他一千文,县城供给他五百文。李白所到之处,喝酒作诗,并且体恤民情,伸张正义,对当时的官场起到了一定的激浊扬清的正面作用。多地官员,因为他的到过而变得廉洁自律、奉公守法,百姓纷纷拍手称快。

这就是李谪仙醉草吓蛮书的故事。至于高力士为他脱靴,应该是杜撰出来的。它反映了劳动人民,希望能够获得统治阶级的尊重的美好愿望。高力士的遭遇告诉我们:

冤家不宜结,结了无休歇。侮人还自侮,说人还自说。

李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

按照史料的记载,这个事儿是真的。而且结果是,李白因此砸了自己来之不易的饭碗。

李白为什么能让高力士给他脱靴?

无非是三点:

一、当时李白确实是玄宗皇帝眼前的红人,自觉有资格可以乘机捉弄一下他看不上的奸臣。

高力士再嚣张跋扈,他可以不扯李白,但他得给皇帝面子,皇帝如果有让他这么做的意思,他只能照做。

李白入朝,是很风光的。唐明皇亲自从御辇上下来迎接,又赏赐他一起吃饭,更荣耀的是,他亲自调了一碗汤给李白。

这就不得了了!放眼天下,没几人能有这高规格的待遇啊?一时间李白风头无两,红得发紫。

高力士冲着皇帝对李白的热乎劲,不得不跟着,表现出把李白非常当一回事儿的样子来。

二、李白仗着有才,有些飘飘然,玩得没了尺度,才敢让高力士脱靴。

换成别人,就是高力士想给他脱靴子,人家也不会让啊!

都说“宁可得罪君子,不能得罪小人”,那高力士是啥人呢?谁傻到往他肉里刺钉子,不怕他以后报复你啊。

可李白这么干了,还是在大庭广众之下,不以为然的架势。他是扬眉吐气了一回,但估计高力士心里已经气得吐了老血了。

三、李白当时喝醉了,有酒壮胆,平时清醒时,可能也不会出现这事儿。

“力士脱靴”真有其事吗?

还真是确有此事。

一、《旧唐书》和《唐才子传》里都有记载。

这两本书里,都是同样的说法。

原句是“使高力士脱靴,力士耻之。摘其《清平调》中飞燕事,以激怒贵妃,帝每欲与官,妃辄沮之”。

翻译过来就是,让高力士脱靴子,高力士认为是一种耻辱,摘取李白写的《清平调》中“借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆”的句子,激怒杨贵妃,皇帝一要给李白封官,杨贵妃就阻止。

高力士是怎么用李白的诗激怒杨贵妃的呢?

他挑拨说李白把她比作汉成帝的妃子赵飞燕。赵飞燕,那祸国殃民呐,下场也很悲惨,被贬为庶人,最后自杀了。

他这不是讽刺你呢吗?而且还诅咒你。杨玉环听了,是这么个意思啊。她能不生气吗?

二、《唐才子传》里也是差不多的表述。

区别就在于多了一句:

“左右以水酬面。稍解,援笔成文,婉丽精切。”

为什么要用水泼脸洗脸呢?为了醒酒啊!用凉水让他精神精神。

李白让高力士脱靴的后果是什么呢?

这后果是相当不妙。

杨贵妃是夜夜吹枕头风,说李白的不是;高力士是日日敲边鼓,讲李白的坏话。

结果就是李白的供奉翰林干不下去了。唐玄宗受不了宠妃和宠臣天天不高兴地唠叨,手一挥,你哪来回哪去吧。

就这样,李白总共才当了不到两年的官儿,就又游山逛水去了。

当然,他不亏,走的时候,唐玄宗赏了他不少金子。

李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

高力士为李白脱靴的故事(还有一个“国忠磨墨”),在历史上流传很广。不过,我认为,这肯定是一个瞎编出来的故事。为什么这么说呢?

(力士脱靴)

一、李白没有让“力士脱靴”的可能性。各种关于“力士脱靴”的故事版本,都把李白塑造成一个放荡不羁,傲视权贵,不为五斗米折腰的人。但李白真是这样的人吗?显然不是的。

李白有旷世的才华,但是,李白并没有因为他有超越古今的才华感到高兴,他一生孜孜不倦追求的,都是当官。为了当官,他曾写出“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州”这样拍一个姓韩的刺史马屁这样的诗句。

最后,好不容易唐玄宗把他召进宫去,要封他当官。这时候,他已经42岁了,在古代基本上将步入老年了。他非常兴奋,又写出“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”这样的诗句。李白能写出这样的诗句,说明李白相当珍惜当官的机会。他既然很珍惜当官的机会,断然不会轻易地得罪高力士,还在唐玄宗与杨贵妃面前脱靴放肆。

有人可能会说,最初的时候,李白是很珍惜的。但是因为唐玄宗只是把李白当吟诗作赋的玩伴,因此李白不高兴,才闹出喝醉酒放肆这一出。

(唐玄宗画像)

但是,要说到唐玄宗对李白并不给予实质任用,我觉得这是怪不得唐玄宗的。为什么呢?其一,李白本来就是以写诗出名的,其它也没见他干过什么。唐玄宗不让他写诗给音乐配词又让他干什么?其二,李白入宫以后,究竟给唐玄宗提过什么建议呢?那时候是天宝初年,各种矛盾堆积,即将爆发安史之乱。李白要是对时事有清醒的认识,他就应该针对性地给唐玄宗提些意见。但是他啥事也没做呀,这让唐玄宗怎么用他呢?

再说,李白为了当官,实在是费尽心机的。后来,安史之乱爆发后,他甚至前往投奔永王李璘,还写下了“但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙”的诗句。李璘是一个糊涂王爷,并没有打仗能力,而且还不听唐肃宗调度。但是李白居然投奔他,而且还赞成他偏安到东南去的想法。(否则,李白也不会写他要像东晋的谢安、谢石那样了)。

一个糊涂王爷,李白都要投奔,还一个劲儿夸他,只能说明李白很在乎当官。

由此可见,李白绝不会得罪高力士这样的权贵。

(高力士的影视造型)

二、李白没有让“力士脱靴”的事实根据。其一,李白让“力士脱靴”的事,最早记载在李浚的《松窗杂录》这本笔记小说里。但是《松窗杂录》一开始就写错了。里面写李白是“开元中”进宫的,但是据史料记载,李白是天宝初年进宫的。显然,编造的痕迹太重。

其二,稍后的段成式的《酉阳杂俎》也记录了这件事。但是,里面先写唐玄宗一看到李白,就“神气高朗,轩轩然若霞举,上不觉忘万乘之尊”,显然,是一副李白超级粉丝的样子。但是李白出去后,唐玄宗的表现却很奇怪,“上指白谓力士曰:此人固穷相。”对李白进行讽刺挖苦。这前后态度转变实在太大。

再说了,这种皇宫里面的事情,如果正史中没有记载,野史笔记又是如何得来的呢?肯定只能以讹传讹。

其三,范传正在《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑》中特别记载了,李白和高力士的关系非常好,两人“把臂言欢”。既然如此,李白为啥还要用“力士脱靴”来羞辱高力士呢?哪里又有高力士挑拨杨贵妃,谗陷李白之类的事情呢?

(李白月下独酌图)

三、为什么“力士脱靴”这样的故事会流传下来?“力士脱靴”集中表现了古代读书人的两面性:既想挤上仕途,在官场上有所作为,大展宏图。同时又蔑视权贵,清高傲世。再加上李白的诗歌中,多次表现“安能摧眉折腰事权贵”这样的思想,因此,文人们也就想象出来李白让“力士脱靴”的典故,借别人之事,浇自己心中块垒。

(参考资料:《新唐书》《松窗杂录》《酉阳杂俎》等)

李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

“力士脱靴”的故事,应该是后世文人编造出来的,以讹传讹就变成了真有其事。要说李白一生追求的目标,当属做官,而不是写诗喝酒舞剑观明月,因为直到他六十岁临终前还在孜孜不倦地为做官奔波劳碌,只可惜,他最终没能做一个如他所愿的大官。很多时候,李白都落魄到“但愿长醉不愿醒,与尔同消万古愁”的地步。

他对酒当歌、望明月、乱舞剑,都是为了借此消愁,如果看过李白全集诗的人,肯定会发现,李白终其一生都在写愁诗,只不过用语很浪漫而已。他最大的愿望的确是做大官。

所以,高力士身为唐玄宗时期的宰相,李白怎可能轻易得罪?只怕巴结还来不及呢,何况还是当着唐玄宗和杨贵妃面前要高力士脱靴,如此羞辱当朝宰相,他今后的日子肯定不好过,他是个绝顶聪明的人,怎会做这种蠢事?

得说明一点,正史里并没有这个故事记载,多见于各种文学体载,纯属是野史。只不过是文人想表达大诗人是个放荡不羁的雅士而已。

李白本有机会得到唐玄宗赏识,可惜,他除了会写古言诗之外,其它的并不善长,能供奉翰林,只怕是唐玄宗对他破例提拔了。当时正是安史之乱发生的前凑,李白并没有向唐玄宗建议任何策略,可见,他不适合做高力士那样的大官。但高力士这种官职是他做梦都想得到的,换句话说,高力士肯定是李白的偶像,怎可能羞辱高力士为其脱靴?

大家还记李白多少首诗?床前明月光不算,看我默写一首:

“登幽州台歌”

凤凰台上凤凰游,

凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,

晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,

二水中分白沪州。

总为浮云能蔽日,

长安不见成古愁。

😀😀😀

李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

历史上没有这事儿。但在民间传说中却有“高力士替李白脱靴,杨国忠替李白捧砚,杨贵妃为李白倒酒,李白醉酒回蛮书″的故事。

传说:唐玄宗天宝年间,因玄宗皇帝宠爱杨贵妃,便重用杨贵妃的哥哥杨国忠做了宰相,杨国忠既无才又无德但却大权独揽,又有一群奸诈邪恶之辈、趋炎附势之徒为他奔走效劳。一时间杨国忠便嚣张跋扈得如同烈火烹油——气焰冲天!

三年一度的科举考试开始了,李白也进京赶考了。这次考试唐玄宗让杨国忠负责主持,并特意让高力士相助,想找出几个有真才实学的人,为朝廷效力,为皇帝分忧。但是,杨国忠为了防止别人压过他的风头,便高力士商量好了:这次考试一个有才的人也不录用!

于是,李白就悲催了。杨国忠拿过李白的文章看了看,冷笑道:“写这篇文章的人只配给我捧砚!”高力士拿过李白的文章看了看,冷笑道:“写这篇文章的人只配给我脱靴!”说完,便把李白的卷子团成一团扔到炭盆里烧了。

李白听说杨国忠和高力士把他贬低得一无是处,还把自己的卷子烧了!真是气坏了!可是气归气,人家是朝廷贵人,自己连皇上的面也见不到,哪有机会见到皇帝揭发杨国忠和高力士干的坏事呢?

真是无巧不成书!为了排解烦恼,李白便去街上闲逛,只见许多人围着一张告示吵吵嚷嚷、指指点点。

走近一看,原来是一张朝廷下的求贤诏:因外邦国主派人向大唐朝廷献上一份国书,国书上只有三个大字“天心平”,外邦国主说这三个字是一个暗谜,若大唐有人识破则罢,若无人识破我邦国主将率大军亲临长安求教!(其实,这是外邦国主在试探大唐朝廷还有没有文武人才?如有则按兵不动,如无则统兵犯境!)凡我大唐军民百姓,有识破暗谜者,高官尽做、骏马尽骑!

李白看罢仰天长笑:“这有何难?可笑满朝文武竟无人识破!”看护求贤诏书的官员见李白这样说,真是喜出望外,连忙请李白进宫为皇帝分忧,为朝廷解难。李白很痛快的答应了下来,那个官儿便领着李白去见皇帝了。

玄宗正为“天心平″苦恼,听说李白能解此谜非常高兴,立刻传旨宣召李白,此时玄宗正和杨贵妃在御花园饮酒赏花,高力士随侍一旁,杨国忠叨陪末坐。

李白进宫参驾后,皇帝忙问:“外邦国主写的那几个字,先生可以解破其中的暗迷吗?”李白仔细想了想:“臣自当努力打破此谜,不过要先请陛下答应臣三件事,臣才可以解开此谜!”玄宗说:“先生但讲无妨?”李白说:“臣天性好酒,一时也离不开酒,没有酒臣就发挥不出才能,因此还是请陛下先赐臣几盏好酒吧?”玄宗听后哈哈大笑:“先生真是性情中人哪!既如此便请先饮几盏好酒!”

此时杨贵妃已有几分醉意,她见李白在皇帝面前也不拘束,觉得这个人倒是比那些唯唯诺诺的奴才有意思,便亲自斟了三盏酒,命人端给李白喝。李白倒没客气,一气儿全干了,喝了个晕晕乎乎!

玄宗见状忙问:“先生没有喝醉了吧?还有两件事请讲吧!”只见李白摇摇晃晃得站了起来:“第二件事情……臣得坐着写才行,请皇上允许高力士给臣脱靴,这样臣才不会污了您的龙榻啊!”玄宗很高兴,嘿!这李白说的也是呀,真是处处替朕着想,于是便让高力士替李白脱了靴子。皇上下的令,高力士就是再不乐意也不敢违抗啊!

高力士只得乖乖的替李白脱下了靴子,李白顺势坐在皇上的龙榻边上,让人把那张写有“天心平”的字放在桌子上。接着李白便拿起了一枝笔,准备粘蘸墨……

也许是酒喝的太多了,李白的手抖得拿不住笔!皇上见了很着急:“李白手抖得这么厉害,还怎么写字呀?”于是便命人扶住李白让他坐稳了,然后又让杨国忠端起砚台让李白蘸墨。杨国忠没有办法,只好按皇上的命令办……

一切准备就绪,只见李白拿过笔来唰唰唰只添了三笔便打破了外邦国主的暗谜。

李白写完放下了笔,有人把那张纸呈给皇上看,玄宗仔细看看,上面只有“未必乎”三个字!玄宗不解其意:“未必乎是什么意思?”

李白回答说:“外邦国主写的“天心平”,意思是上天之心要公平!他们认为现在天心并不公平,好的土地全归了我们大唐所有,因此他们想发兵侵犯大唐!臣回的是未必乎,意思是中原耕田草原游牧,上天之心未必不公平!大家要各安天意,服从自然安排,勿起歹心,休生贪念!″玄宗听罢恍然大悟。第二天,朝廷便把李白的回书交给了外邦使臣,使臣见唐朝识破了字谜,只得垂头丧气的服输回国了,一场战乱消弥于无形!

再说那高力士、杨国忠在李白面前当着皇上的面,失了面子吃了亏,又怎么肯善罢甘休?因此,便不停地在玄宗耳边进谗言诋毁李白,久而久之玄宗也就信以为真了,于是便日益冷落李白。在这种情况下,李白只好辞官不做,离开长安游览天下去了……

(以上只是民间传说,不是历史)李白为什么能够让高力士给他脱靴?“力士脱靴”真有其事吗?

谢谢。高个子大力士,帮人脱靴是轻巧小事,管他真事假事,有关李白的传说千事万事。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。