为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

我回答一下这个问题。现在越治越多、呈上升趋势的疾病是二型糖尿病,目前又被称为“生活方式病”,是由于生活方式不当引发的。

到大医院看看,排队最长、人数最多的科就是内分泌科了。

为什么会越治疗越多呢?就是现在物质生活条件太好了,饮食不节制、生活方式不当所致。

80年代初,我国患糖尿病的人不足1%,现在逐年递增,目前据统计已经达到了12%以上,按照全国14亿总人口预算,糖尿病患者已接近或者高达1.5亿左右,这是个非常惊人的数字。

而且,如今糖尿病不再是中老年人的“专利”,现在年轻人患二型糖尿病的人非常之多,引人深思。

生活中,为什么二型糖尿病会呈现出上升趋势呢?身体内分泌系统出现了功能性问题,导致胰岛不能正常分泌或功能紊乱,正常的血糖代谢发生了障碍。

原因分析:

一是生活方式“老一套”,并自认为是“良好习惯”。

几十年来,一日三餐不合理、不科学,认为白天吃饭可以瞎凑合,而晚餐才是最重要的“正餐”。

所以,现在很多人都是“早餐马马虎虎,中餐对付就行,晚餐饕餮盛宴”。

古人云:“须知一日之忌,暮无饱食”、“饱食即卧,乃生百病”。很多的长寿秘诀,和一日三餐的饮食习惯密切相关。很多长寿老人,都是把“古训”当成养生宝典的人。

二是有喜欢吃夜宵的习惯,把吃夜宵当成生活的追求和乐趣。

有国家研究发现,近40%的胃癌患者有吃夜宵的习惯。

经常吃夜宵的人,经常饱腹入睡的人,体内蛋白质堆积过多,就会刺激胰腺分泌胰岛素,久而久之会加重胰腺负担,体内胰岛素分泌不足而失去正常代谢作用,会产生胰岛素抵抗现象,导致糖尿病的发生。

三是膳食不均衡,荤素搭配不当,膳食的酸碱平衡不合理。

就是摄入的主副食不均衡,天天大鱼大肉大酒,摄入的食物热量过多,而自身消耗过少,导致过度肥胖,加之不运动,尤其“向心型肥胖”的人越来越多,所以不少年轻人都“加入”了糖尿病的行列。

还有“补出来的疾病”。一些中老年人,平时身体不怎么好,免疫力低下,气血两亏,也是急于天天“滋补”,而忽略了消化代谢能力差的因素,补出了新的疾病:糖尿病。

排出某项疾病,饮食过多、膳食不平衡、大量饮酒、经常吃夜宵、饱腹入睡、熬夜、尤其不运动是二型糖尿病的“元凶”,这也是这些年糖尿病患者越来越多重要因素。

改变生活方式,才是避免患糖尿病的关键1、平衡饮食结构。“早饭要吃好、午饭要吃饱、晚饭要吃少”,这是不可多得的生活经验,值得我们仔细推敲。

2、提倡粗茶淡饭、清淡饮食。就是五谷杂粮搭配饮食,要富含膳食纤维,避免精细化;精选控糖指数高的食物,比如高粱玉米面饼子、燕麦粥等。

韩国的“半素食结构”就很值得借鉴。即肉食摄入量低,膳食纤维、抗氧化剂、生物活性物质成分丰富,是比较科学的营养的膳食结构。

过去是吃饱求生存,现在是吃好求健康。“求健康”真的需要我们好好研究一下了。

生活中,“少饮酒、多喝茶;多果蔬、少鱼肉(适量);粗纤维、好消化;早餐好、午餐饱、晚餐少”,这种生活方式才是健康的。

3、运动是健康“良药”。现在很多人吃完饭不是适当运动,而是静卧而眠,给疾病以“可乘之机”。如果每天坚持走步5公里,其健康效果就会大不一样了。

4、保持良好的情绪、乐观平和的心态。饮食清淡、起居规律、生活有节,乐观平和的心态、积极的生活态度是提升身体免疫力、促进内分泌系统良性互动的必要条件。

生活中,我们要谨记一些“古训”。“清淡饮食、粗茶淡饭”,“管住嘴、迈开腿”,这些话听的多了,似乎已经产生了“免疫力”,但确是生活的忠告良言、健康良方。

虽然近年糖尿病呈上升趋势,从现在开始,我们要从自身做起,合理科学的生活,不做那个也加入“生活方式疾病”其中的人。

以上为亲吻生活—爱欣一家之言,仅供参考。图片来源网络。最后祝朋友们生活幸福、身体健康。

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

暴饮暴食,熬夜,精神紧张等!

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

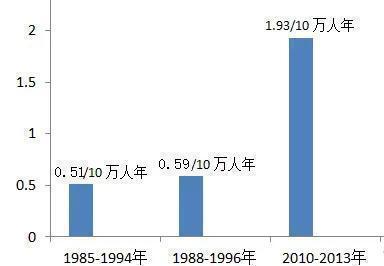

谢谢邀请。我国已经成为名副其实的糖尿病大国。在上世纪80年代,我国糖尿病发病非常少,仅仅为0.9%,发病率还相对低下,到了2013年时,国内糖尿病已经达到10.9%,超过1.21亿糖尿病患者,占据世界总患病数的1/4。更为严峻的是我国糖尿病的后备人群如空腹血糖升高,糖耐量受损等以及达到5亿以上,为何会出现这样的情况?个人认为:饮食结构的改变是最大的原因!

首先是大量的果葡糖浆的摄入。何为果葡糖浆?说起来很简单,就是广泛使用的一种甜味剂,其主要成分为葡萄糖和果糖,因其成本低、溶解度高、防腐作用、甜度高具有冷甜特性、以及良好的口感而大受快餐业欢迎。各种烘焙食物、牛肉干,火腿肠,肉脯,果脯,果酱等,各种饮料、果汁都有果葡糖浆的身影!根据研究,过量的果糖和葡萄糖摄入会促进脂肪的大量合成,增加患肥胖、血脂紊乱、胰岛素抵抗,以及心血管等疾病的患病风险。

另一方面,各种反式脂肪酸的摄入也是糖尿病增加的另一个原因。所谓的反式脂肪酸指的是所有含反式双键的不饱和脂肪酸的总称。在现实生活之中,反式脂肪酸被食品加工者广泛添加到食品中增加口感,并使得食物变得松脆美味。

反式脂肪酸最主要来源包括:1食用油脂的氢化产品,如我们经常使用的豆油、化生油等,此外,人造奶油、起酥油、人造黄油等也属于此类;2 反复使用的煎炸油。如在烹饪时将油温加热至220℃或以上油炸,或反复油炸油煎,特别是餐馆里的厨房,早点摊的油条、煎炸饼等,都会产生反式脂肪酸,随着加热的时间越长,产生的反式脂肪酸就越多。这些反式脂肪酸最大为何就是导致我们身体处于慢性炎症状态,增加肥胖糖尿病风险。

在这里,我必须指出:过多的含淀粉类的食物的摄取也是糖尿病发病率升高的另一个重要因素!道理很简单:淀粉类食物必须通过胰岛素来处理才能转化为身体细胞能量!过多的淀粉必然导致胰岛负担加重,胰岛素抵抗易于发生,糖尿病自然不请自来。写到这里相信许多朋友一定会有一个疑问,几十年前我们不是也以淀粉类的食物为主吗?为何糖尿病发生很低?

这个问题不难回答,几十年前我们的碳水化合物含更多的膳食纤维,今天的碳水化合物则以精米精面为主,后者有更高的生糖指数。此外,几十年前我们的碳水化合物也是无法让我们吃饱的,应该说的是正是因为这种适当的饥饿状态导致了糖尿病发生率较低的情况。

当然,运动的减少也是导致肥胖、糖尿病发生增加的另一个方面的原因。运动最大的好处在于改善身体的组织细胞对胰岛素的敏感性,减少胰岛素抵抗风险。

总之,今天之所以糖尿病发生明显上升,最主要的原因在于我们的饮食问题。只要吃得对,糖尿病的发生一定会明显下降。欢迎关注我的头条-江苏省肿瘤医院李枫。

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

很多人都说糖尿病是富贵病,生活条件好了,得病的就多了,其实这是一种误解。

从表面看,以前生活条件不好,糖尿病也少。但以前大多数人没有条件喝酒,更不能天天喝,天天醉,没有电视,更没有手机,天黑了就休息,明天还要干活。没有条件暴饮暴食,只能维持温饱。空气质量还可以,种粮食时化肥农药用得少,农作物生长时间长,光照充足,含有的维生素,矿物质和抗氧化剂比较多。养猪、养鸡、养鱼基本都是自然成长,没有激素,没有添加剂,所以蛋白质,脂类等品质都很好。综合以上几点,糖尿病少就很正常了,其他的疾病也是相同原理。

现在生活条件好了,环境差了,食物的品质差了,再加上很多人追求所谓的享受,管不住自己,暴饮暴食,生活没规律,很多孩子天天肯德基,麦当劳,吃完了不出屋,甚至不下床,很多家长觉得孩子享受了,殊不知害了孩子,早早的得上了以前老年人才得的慢性病,是非常可怕的。

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

这个问题很大。我一生的实验,也不能完全正确解答。

我不能像砖家那样信口开河,没有依据。也不会模棱两可的得出结论。

过去在头条回答中已经涉及到了几个问题,像注射胰岛素,吃药,忌甜食,吃饭先吃蔬菜,可以参考。现在我正在实验吃药治疗糖尿病的效果。但是,个人力量有限进度慢,效果不好。但是我还是要走下去。老愚公能移山,我也会闯出一片天,只是没有上帝。得靠自己努力。

为什么糖尿病越治越多,逐步呈上升趋势?

现代医疗技术越来越好,那么,为什么糖尿病人群却越来越多了?任何事情的发展都有好有坏,物质生活好了,但是,我们的身体的毛病却是越来越多了。

糖尿病人群低龄化,人群也多了起来,究其原因,还是要从占了90%以上人群的2型糖尿病的发病因素中来找答案。

糖尿病的原因1、年龄,随着年龄增长,器官功能逐渐减退,糖尿病患病几率增高。比如年龄在40岁及以上的孕妇,发生糖尿病的危险是20-30岁孕妇的8.2倍。

2、一级亲属为糖尿病的人群患糖尿病几率较高。如父母双方之一为糖尿病患者,遗传几率大约为25%;父母亲双方均为糖尿病患者,遗传几率大约为50%。

3、肥胖,有些糖尿病的患者病因是由于肥胖所导致,因为肥胖是糖尿病发病的重要原因,特别是腹型肥胖者。

4、不良产科史和糖尿病家族史,产科因素中,糖尿病有关的因素,有关死产、巨大儿、高产次、重要的先天性畸形,具有这些病史的孕妇,患糖尿病的危险是正常孕妇数倍。5、种族,种族因素除遗传因素外,还跟饮食文化等有关。

6、膳食不恰当,比如孕妇无节制地进食,尤其是大量进食糖分高的果品,会对胰岛素分泌带来很大压力,造成代谢紊乱。而一旦胰岛素分泌失常,体内血糖得不到相应调节,就会产生糖尿病。

7、缺乏运动,以前的将军肚、啤酒肚是中年人的标签,但现在,很多年轻人也早早养起了肚子,大腹便便,随之带来的可能是高血压、糖尿病等问题。

糖尿病是一种遗传因素与环境因素相互作用而引起的一种慢性病,其中,环境因素“贡献”了很大的力量,暴饮暴食、久坐不动、熬夜晚睡……不良生活习惯大大增加了糖尿病的发生风险,如果我们可以意识到这些,也许,大多数人都会更加珍惜自己的身体吧。

感谢您阅读本文,若您赞同文中观点,就赏个赞,关注{三诺讲糖},如有疑问请邀请我回答!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。