甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

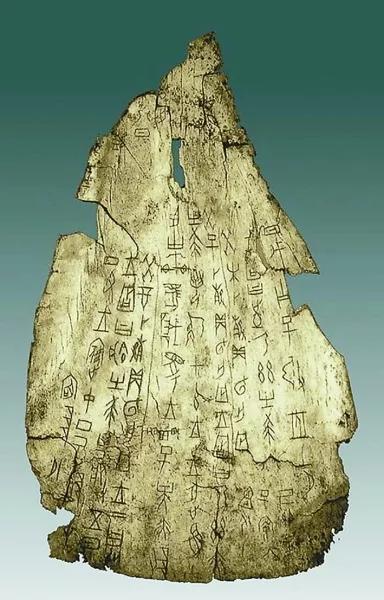

殷商后期有甲骨文,西周早期也有甲骨文,甲骨文是用龟壳和牛骨刻符,作为卜辞,祭司用火烤看裂痕,主要用来“祭祀和占卜”的,就是用来祭拜祖先,这些甲骨文主要是给祖先(鬼神)看的,不是给活人应用的。所以,挖掘出来几十万枚甲骨文,有6000个单词,被破译的只有2000个单词,许多单词都是鬼神的名字,甲骨文的含义与现代人思维格格不入。现在社科院出10万人民币破译一个单词,没有人能破译,社会上各种解释和描绘甲骨文单词都有,但是社科院根本不认可。

汉武帝时期的司马迁在《史记.五帝本纪》中,将黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜疏理成血缘关系,让秦留下来的七国庶民自认同出一源,这个源头就是炎黄,炎黄子孙观念从那开始。但是,司马迁的启蒙老师是孔子的后代孔安国,年轻时司马迁经常去听大儒董仲舒上课,写《史记》时大量引用孔安国假冒伪劣产品的《古本尚书》。所以,《史记》本身就是儒家思想传承体,儒家是以“祭祀文化”为主体,就是祭拜祖先的文化,没有上古时代的历史,就用神话故事来代替。

说起一脉相承的炎黄子孙论,司马迁本身就不是炎黄子孙,或华夏姓姬和姓姜的后裔。根据魏系,司马迁的祖先应该是:司马賙、司马憙、司马子期、司马勒、司马昌、司马无译、司马喜、司马谈、司马迁。司马賙和司马憙都做过中山国的丞相,到了司马憙时,中山国被赵国所灭。中山国由(胡人)鲜虞建立在燕赵地带的河北地区,鲜虞本在陕西,被犬戎所追杀,跑到河北地区建国。在战国早期应该是八国,而不是七雄。中山国被灭,司马迁《史记》中没有提一笔,说明司马迁对自己的祖先鲜虞身份是有所隐瞒的。

中华文明是多源头的,至少在周朝以前(姓姬和姓姜的华夏),中原文明无法对当时中华大地上的其它文明源流产生凌驾式的绝对优势,甚至于某些方面还落后其它文明。按照中国文物局付局长关强所说:“探源工程实证了中华文明多元一体、兼容并蓄、绵延不断”。浙江余杭良渚遗址;山西襄汾陶汾遗址;陕西神木石卯遗址。再加上仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、四川三星堆文化,等等。所以,甲骨文不会出现儒家一家所说的“尧、舜、禹”名字了!

甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

商代甲骨文以前的历史名人之所以能够流传下来,应该有三个方式。

第一,口口相传。这个很好理解。

我国藏族的《格萨尔王传》,是世界上最长的史诗,120多卷、100多万诗行、2000多万字,远远超过了世界几大著名史诗的总和。

其所歌颂的格萨尔王事迹,源于11世纪,完全靠一代代歌手的演唱,直到由文字记载。古希腊的荷马史诗,描述的是公元前10世纪左右的传说,经荷马(应该不止一人)整理后,《伊利亚特》24卷,15693行;《奥德修记》也24卷,12110行。大约在公元前6世纪中叶,公元前605-前527年的雅典时期,才用文字固定了下来。之前也完全靠口口相传。

印度史诗《罗摩衍那》,曾有48000行;《摩河婆罗多》,20多万行。也皆靠吟诵留传了千百年。

如此看,甲骨文之前的中国名人,不论是三皇五帝,即便是夏桀这样的反派角色,留传下来并不是难事。

第二,史官家承。中国上古时期,即已重视历史的传承——记载历史的典籍藏于官府,管理学术的史官则世代相传。

《荀子·荣辱篇》说:“循法则、度量、刑辟、图籍,不知其义,谨守其数,慎不敢损益也。父子相传,以持王公。是故三代(夏商周)虽亡治法犹存”。

号称中国古典史学终结者的章学诚,在其《校雠通义》中说:“三代盛时,无不以吏为师,周官三百六十,天人之学矣”——夏商周的时候,所有官员,都以史官的记载为标准。

学者们认为,夏商周三代,史官系统已经十分繁荣。结果是,五帝时代所探究的天道与人事之神巫学术,得到了充分深化与细化。 江苏才子刘师培在《补古学出于史官论》里说:“盖古代之尊史官,非尊其官也,尊学术耳。古代学术,以天文术数为大宗。而天文术数,亦掌于史官。此史职所由尊也。”

他又在《古学出于史官论》中说:“是则史也者,掌一代之学者也。一代之学,即一国政教之本,而一代王者之所开也”。“学出于史,有明征矣。故一代之兴,即以史官司籍。试观夏之亡也,太史终古去国;殷之亡也,辛甲把器归周;周之衰也,老聃去周适秦。史为一代盛衰之所系,即为一代学术之总归”。 他强调的是夏商周三代史官的重要性——学术和历史记载,都掌握在史官的手中,而且传于后世。

夏商周,前后兴替1200多年。在这段历史里,作为民族命运所系的史官学术,延绵不断、生生不息。可以说,三代的文明发展史,就是当时各民族的史官学术繁荣史。

可以作为例证的,是司马迁。 其始祖,是五帝中颛顼麾下掌管天文地理的大臣重黎氏。后来的唐、虞、夏、商等世,重黎氏的后代世为天官史官。至周朝,重黎氏中的一支做了司马,并赐以为姓。周宣王时,司马氏担任史官,继守先祖之业。司马迁之父司马谈为汉武帝朝廷的太史令,掌管天象文史等职。 司马谈曾“学天官于唐都,受易于杨何,习道论于黄子”——唐,是汉武帝时著名的天文学家;杨何,是著名的《易》学家,山东淄川人;黄生,则为道家学高人。

司马迁正因为家学渊源,加上个人的努力,四处寻访考证,才写就了《史记》这样的不朽巨著。

中国上古时期重视史官的传统,使远古的人和事得以流传。

第三,文献记载。我们现在发现的最早的汉字是甲骨文。但学者们论证,甲骨文已属成熟文字——在这之前,很难说没有汉字存在。 甲骨文是刻于龟甲兽骨的占卜之辞,能保存下来,与其在地下不易被腐蚀有关。田野考古已然证明,殷商时期,毛笔已经多用,甲骨上即已有朱字和墨字。

难道当时的人们不会将文字写于其他载体么?肯定会,只是不如龟甲兽骨更易保存,或者时间的流逝使其消亡了,或者我们还没有发现。不难推定,商以前的各种文字记载,不论是史、事或人,或许已经很完备。 关于夏商周三代的文字文献,在先秦的记载中,就不下七八十种。比如,《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》;《世》;《经世》;《世传》;《上古记》;《故记》;《春秋之记》(非孔子春秋);《史记》(非司马迁史记);《春秋》(仍非孔子春秋);《鲁春秋》(此乃孔子修改春秋);《周春秋》;《齐春秋》;《燕春秋》;《宋春秋》;《乘》;《志》;《上志》;《前志》;《军志》;《周志》;《郑志》;《书》;《丹书》;《刑书》;《虞书》;《夏书》;《周书》;《郑书》;《楚书》;《儒书》;《虞箴》;《夏箴》;《商箴》;《周箴》;《诰》;《康诰》;《唐诰》,等等。

这些文献的内容,多见于春秋战国前的文献转述。墨子曾说,他读过百国春秋。还有很多关于读过周之前古文的文献记载。

汉代班固在《汉书.艺文志》里说:“古之王者世有世官。君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史记言,右史记事;事为 《春秋》,言为《尚书》,帝王靡不同之。”他说的“古之王”,是指夏商周的君王。他不仅讲了史官的责任和重要性,也讲了三代对事和人记载的重视。

这些文献,对于商代以前的事和人留传下来,是有不可比拟的重要作用的。

那么后来呢?就是秦始皇的“焚书令”了。李斯奏请秦始皇说——“丞相臣斯昧死言:古者天下散乱,莫之能一,是以诸侯并作,语皆道古以害今,饰虚言以乱实,人善其所私学,以非上之所建立。……臣请史官非《秦记》,皆烧之”。于是,除了《秦记》,其他各诸侯国史官所藏的史书,一并灰飞烟灭。《史记・六国年表序》记载:“秦既得意,烧天下《诗》、《书》,诸侯《史记》尤甚”。我们现在的很多历史疑难,或因于彼。

(图片来自网络)

甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

把汉字说成商代才出现是严重违背常识的。

汉字发明超过六千年,甚至七千年,但造字是一个一直持续的过程。误以为商代才有甲骨文,那只是因为大规模发掘出甲骨文是在商代遗址里。有一种观点认为没有地下考古发现就算不存在。这是逻辑癌的奇葩思维,因为没发现只是难以证明存在,但同时也证明不了不存在。就算实证主义也应该是这么一个不确定的状态。但是从逻辑上看,很早就有汉字的可能性是毋庸置疑的,包括青铜器其实也是。

汉字为何会很早就有,其实这是有很多证据的可说道说道的。

第一、商代甲骨文已经是一种成熟文字了。今天汉字有的特点象形、会意、形声特点统统都有。

第二、甲骨文里所蕴含的历史文化信息远远超过了那个时代。比如大禹和古希腊冥神手中的两股叉丩出现在大量文字里,后字、司字上半部分就是。这个符号如果不是很早就有,后世又如何知道呢?夏代就是以后为尊啊。更有趣的台湾原住民阿里山邹族保留有一个甲骨文后字作为族徽。而且也是与商代甲骨文一致的成熟字体。台湾原住民基因O1,就是夏后氏基因。他们只有这一个文字符号吗?我不相信,如果展开调查可能会有惊人发现。

除了大禹时代,通过破译发现,大量甲骨文里透露的文化内涵已经到了神话传说里的七仙女时代,实际就是伏羲时代。比如九字是鱼钩,鱼钩文化是什么我们甚至都不知道。历史上也没有特别提及。因为在历史上就已经很久远了。只是藏在深层文化里。所以纹饰大量都是钩子图形,屋顶也是翘起飞檐。

第三、在良渚玉璧的鸟符上发现了汉字四。而且四的本意就是在四方形祭祀台上祭祀八芒星太阳。所以外面是四方形祭祀台,里面是一个八字。而鸟符的阶梯台阶就是逐级不断垒高的由大到小的四方形祭祀台。正是最早金字塔的形制。光滑斜面反而不是最早的。

佛教术语阿弥陀佛也是这个意思,佛为四,米为太阳,陀为驮。鲜卑拓跋也是驮八的意思,就是这个汉字四。中心是鸟,那是因为古人认为太阳是被鸟驮着运行。可见这个思路的汉字四是很久远的,你甚至不知道为何不同地区会有一致的思维。当然我是知道为什么的,也可以确定就是源自中国。

更有趣的是甲骨文里的四不是这个,而是四条横线。难道良渚比商代晚吗?这可能吗?

其实这是尧舜争斗造成的,商代是内陆支尧系,自然不会用你舜系的核心文化,到了周代则是倡导和解。所以周代金文也有使用了这个四。中国建筑会有天坛那种分层的格式,实际源头就是这个。不同的是,天坛是同心圆,而非同心方。因为天坛的建造者属于尧系。西南也发现了四方形祭祀台,因为西南百濮属于舜系,是大鲧体系被发配到四川那部分的遗留。中国建筑里就有这种台阶式的隔墙,欧洲也有。可见这个字的历史之久远。

第四、西南的纳西有东巴文,彝族里遗留有一些文字符号。东巴文其实一听就知道是源自哪个方向的。而纳西正是以百濮为基础后来又融入了羌系的结果。彝族也是百濮为基础融入了羌系、泰族等等。西南这些文字符号有传承因素,也有因为存在文字传统在遗失后而后造的情况。但至少说明文字可以追溯到还在长江中下游的时代。

第五、在安徽凌家滩出土的器物在苏美尔女神手里也有。而这个符号就是甲骨文的了字。了解、知了,很像是开启智慧解决问题的钥匙。

第六、古埃及神像手上通常会拿着一个甲骨文的子字。这个字的特点更符合汉字属性。与古埃及其他象形符号反而有违和感。

甲骨文产生很久远,之所以没有大量遗留在古遗址里,可能因为遗址里只是有一类东西会被遗留。像青铜器这样的物品是跟着人迁移的。商代祭祀时采用甲骨记录才有遗留。可以保留很久的玉器又因为有专门的纹饰,所以就很难出现文字了。如果我们是石头建筑,那一定会遗留更多下来。

甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

甲骨文,是中国的一种古老文字,又称“契文”、“甲骨卜辞”、殷墟文字或“龟甲兽骨文”。是汉字的早期形式,是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字,甲骨文因镌刻、书写于龟甲与兽骨上而得名,为殷商流传之书迹;内容为记载盘庚迁殷至纣王间二百七十年之卜辞,是世界上最早之书迹。

殷商有三大特色,即信史、饮酒及敬鬼神;也因为如此,这些决定渔捞、征伐、农业诸多事情的龟甲,所以甲骨文才能在后世重见天日,成为研究中国文字重要的资料。而且商代已有精良笔墨,书体因经契刻,风格瘦劲锋利,具有刀锋的趣味。最早出土于河南省安阳市殷墟。属于上古的汉语,而并不是上古或者原始的其他语系的语言。是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。

那么甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来呢的?

那么这个问题分为两段,甲骨文是商朝才发现的?于那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来呢的?对于这个问题,广义地讲,中国的早期汉字,并不仅限于甲骨文。考古工作者已经在许多于朝的遗址中,发现了- -些有刻画符号的陶器,这些陶器上的刻画符号,被认为可能是中国汉字的起源。

比如在半坡、丁公村和王城岗等遗址中,都有此类发现。很简单的道理,甲骨文已经是一门相当成熟的文字,一是数量上,到目前发现的15万片卜骨中,共提取出4500多个有效文字而且没有重复字,只有极少数异体字,这么大的数量,说明殷商人可以使用这门文字表达非常丰富的语言了。

如果从狭义上讲,仅就甲骨文来讨论,商朝的甲骨文也不是最早的甲骨文,在河南舞阳贾湖遗址中,出土了一些甲骨,上面也有一些刻画符号 ,这些刻画符号和后来晚商时期的甲骨文,是非常相像的。 所以就舞阳贾湖遗址中出土的甲骨上的刻画符,都被学界认为跟中国汉字的起源有关 ,所以它们在时间上,都远早于商朝。

所以在甲骨文之前一定还存在其它的文字符号。

然而我觉得商朝之前的历史人物名字是能被记录下来,大概有三种情况;第一种就是如上面所说的,在甲骨文之前,中国还存在更古老的文字,及其他记事方法。

第二种情况就是人们的口口相传,这个大家就比较容易理解了。我们小时候,可能都听老人家讲过故事,特别是在农村的,大多数的人可能根本就不识字,但是他们照样可以讲出很多名人的名字。这就是口口相传的力量,比如一位重要历史人物的称呼会有多个版本的名字,就比如是五帝之前的,例如三皇之一伏羲,又叫宓羲、庖牺、包牺、伏戏,但是都是指同一个人。其实许多民间传说,正是这么流传下来的。

第三种情况就是后来人给某个做了重大事迹的先人起的名字。比如在中国的创世神话中,有一个很有名的,盘古开天辟地。这个神话出现的时间很晚,到三国时期才有的,完全是后人创造了这个人,并且给与了他一个名字盘古。

甲骨文在汉字漫长的发展历史上具有极其重要的地位,作为现代汉字的鼻祖是当之无愧的。我国汉字的萌芽,大约出现于新石器时代晚期陶片上的刻划符号。

但这些刻划文字虽已具备了文字的雏形,但都是一些简单的符号和单字,无完整的体系和规律。真正具有一定的体系并有比较严密的规律的文字,最早的要算是甲骨文了。

甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

商朝之前的历史人物名字,能够被记录下来,我个人认为主要有三种情况,一是甲骨文之前,中国还存在更古老的文字,及其他记事方法;二是人们的口口相传;三是后人给某个做了重大事迹的先人起的名字。

世界公认的最古老的中国文字甲骨文

目前,世界公认的,中国最早的古文字,是在河南安阳小屯殷墟遗址,发现的甲骨文,距今约3600余年。

从清代光绪年间,到现在,世界各地共发现保存了20来万片刻有文字的甲骨,已确认的甲骨文单字达4500个之多,其中2000多个字已经被释读。

甲骨文的造字方法和书写方法,跟历代中国文字的造字和书写方法非常相似,现代中文是一脉相承自甲骨文,也毫无疑问。

根据众多学者的研究成果发现,甲骨文主要记录了,从盘庚迁殷到纣王之间,殷商二百七十年间卜辞。

那么盘庚之前的帝王或者重要历史人物的名字是从哪里来的呢?

中国存在更古老的文字,它就是贾湖龟甲文

贾湖遗址位于现在的河南省舞阳县舞渡镇贾湖村,经过C14等现代科学的测年方法测出,贾湖遗址距今9000―7500年。

该遗址除了发掘出了震惊世界的贾湖骨笛外,还发掘出了一大批,刻有符号的带孔龟甲甲板。这些符号中的一部分跟殷墟甲骨文类似,说明中国在至少8000年前,已经有了文字的雏形,可以用来记录些简单的事件。

贾湖龟甲文的时间,也跟传说中的伏羲造书契的年代相同,从燧人氏的结绳记事,转变为了书契记事。

重要人物的名字口口相传

这个大家就比较容易理解了。我们小时候,可能都听老人家讲过故事,特别是乡下的,他们可能根本就不识字,但是他们照样可以讲出很多名人的名字。这就是口口相传的力量,而远古时期有一个口口传承的最重要途径,巫师文化。

司马迁写《史记》,也是调查借鉴了很多当时流传的故事。更明显的一点,古籍里面对某一位重要历史人物的称呼会有多个版本的名字,特别是五帝之前的,比如三皇之一伏羲,又叫宓羲、庖牺、包牺、伏戏,但是都是指同一个人。

这是古代没有文字记录时,人名的重要流传方法。

后人给古人取的名字

中国的创世神话中,有一个很有名的,盘古开天辟地。这个神话出现的时间很晚,到三国时期才有的,完全是后人创造了这个人,并且给与了他一个名字盘古。

还有一个传说,华胥生伏羲。伏羲在古籍中的出现要远远早于华胥。但是人类的共识是“妖是妖他妈生的,人是人他妈生的”,那么伏羲也应该有个妈妈呀,于是就给伏羲的妈妈取名为华胥。

包括会钻木取火的叫燧人,会盖房子的叫有巢。甚至是炎帝、黄帝还有蚩尤的名字都是后人给取的。炎帝是火德,所以称他为炎帝。黄帝是土德,土是黄色的,那就叫黄帝吧。帝在远古时是位居中心的意思。

以上三种是我个人所能想到的,在没有文字之前古人名字留下来的方式,如果您还有其他见解,欢迎留言讨论。

我是奕天,喜爱历史,欢迎加我好友,大家一起谈天说地,聊历史。

甲骨文是商朝才出现的,那么商朝之前的历史人物名字是如何记录下来的?

谢谢邀请。左说春秋回答甲骨文与最早文字等问题。

第一,甲骨文、金文也称钟鼎文、石刻文等是以载体名称命名的文字,它们都不是文字的起源。目前发现的商代甲骨文,只是刻在坚硬甲骨上的卜辞一类。文字发明后的用途不会只是用于卜辞,记事、下达命令、报告情况等都可能用。如果其它载体或朽烂或易燃,则很难保存下来。古代占卜还有一种荖草等,如何占卜等均失传,也未见物。

第二,殷商甲骨乙经是成熟文字,表达能力很强了,说明之前早有文字。文字是人类文明的重要标志,其形成过程相当漫长。古籍说黄帝时代苍颉造字惊风雨注鬼神,证明古人对文字之敬畏。

第三,甲骨、青铜发现之前的文字可能经历千百年,才能达到殷商水平。最早的载体也许是某阔叶或木片或石片或陶片等。陶器上的刻划文己经发现6000年左右的,山东、山西、河南、陕西等省都有。只是有的象符号,有的象文字。山东昌乐发现一批六七千年刻骨,较难识别,可能早于商代文字。全国各地都有一些发见,只是有待认识。

第四,古人名称和《三坟》《五典》说法不一。应该是先口传后整理的东西,久已失传。黄帝、尧、舜、禹故事记录成册的可能不能排除,但谁也未见。我认为流传在前。世界各国无一例外,都是经历传说、文字的过程。对历史传应持科学分析,全盘否定是错误的。考古证史,不能以考古取代传说。考古未发现,不能证明没有过,只是未发现而已。考古需要长期积累,今天未发现,不能决定明天明年。如果最早的文字写在树皮、羊皮或郑玄用崂山书带草上,也许永远找不到。

这是个大题目,仅凭记忆只能说这些。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。