宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

北宋开国皇帝赵匡胤祖籍河北清苑,祖宗几代在河北藩镇任官,河溯地区胡化最严重的地区,他们长期供奉安禄山(粟特人)和史思明(突厥人)的祠堂和牌位。赵匡胤的高祖赵眺是沙陀人,他曾是安禄山的部将;祖父赵殷弘是沙陀军事集团中任职,可谓军人世家。后唐和后汉的皇帝是沙陀人,赵匡胤的宋皇后,她的祖母和母亲是沙陀人,她的分别为后唐公主和后汉公主。

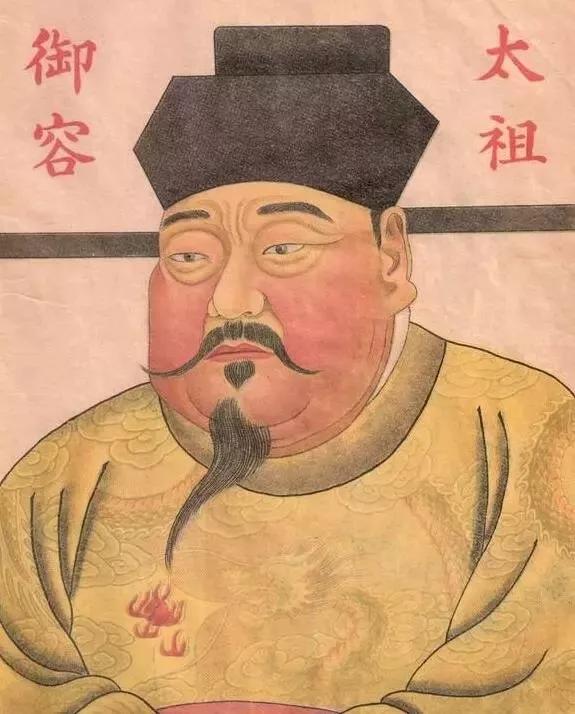

(宋太祖赵匡胤黄袍加身,穿的是黄袍?)

沙陀人原名处月,是西突厥的别部。突厥一部分来源于蒙古,另一部来源于西域的回鹘,回鹘即是畏兀儿,维吾尔的不同音译。我们现在看到的维吾尔族都喜欢鲜艳的服装。顺便说一句,隋朝的普六茹氏和唐朝大野氏祖先鲜卑人有三大姓:拓跋、慕容、宇文,其中的拓跋与回纥是同源,他们也喜欢鲜艳的颜色,一直影响到今天汉族的服装。

(赵光义也是黄袍加身,穿的也是黄袍。)

北宋皇帝穿龙袍,开始时都是穿黄袍,特别是赵匡胤是黄袍加身,成为北宋的皇帝。赵匡胤的弟弟赵光义也是黄袍加身,成为皇帝。但是到了第三代皇帝赵恒开始穿红袍作为朝服。为何北宋以后的皇帝会穿红袍呢?原因是中国的文化中还有一种叫“方术”,方术的老祖宗是战国时期的邹衍,他提出的天地五行,那就是“土、木、金、火、水”互相支配和相克,每个朝代诞生和灭亡的规律,五行也被称为“五德”。到了赵恒时,木生火。宋是火德,火德服色是红色,当然啰以后北宋和南宋的皇帝都是穿红色袍衣了。

(宋真宗赵恒穿红色皇袍)

再来说一说抵抗北宋的南唐和投降北宋的吴越!南唐最后一位皇帝是李煜,他因为抵抗北宋被抓以后被封为“违命侯”,李煜与小周后被圜于开封,每月小周后要朝拜一次北宋的皇后。南唐被灭一年后,赵匡胤就死了,换了赵光义的皇后。当时小周后18岁,人也长得漂亮,赵光义就在小周后朝拜皇后结束以后,尽然强幸小周后,小周后每次回去后有哭又骂,李煜身出魔窟,自身难保,也没有办法。又有一次小周后进宫殿朝拜皇后,赵光义强幸小周时,又叫来画师将他们苟合之事画出来,画名为《熙陵幸小周后图》。熙陵指永熙陵,就是赵光义死后的陵园。性侵含义不大,侮辱的味道深厚!李煜42岁被赵光义毒死,小周后28岁忧郁而死。

(熙陵幸小周后图)

吴越开创者钱镠,他一直承认五代的沙陀人建立的后梁、后唐、后晋、后汉、后周为唐朝留下来的正宗王朝。所以到了钱俶时主动向北宋投降,保全了江浙和杭州一带的经济繁荣。与此同时,北宋为了奖励钱族,在写百家姓时,将钱姓放在赵姓后,成为了“赵钱孙李”。现代钱家人在中国影响深刻。譬如:钱伟长、钱其琛、钱正英、钱学森、钱三强、钱钟书、钱复、钱穆、等,也就是吴越钱俶保留下来的子孙!

(吴越后主钱俶)

宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

其实在最开始,龙袍的颜色不是黄色也不是红色,而是黑色,自秦始皇统一天下,他所穿的龙袍就是黑色。不仅龙袍,连军旗都是黑色,而这是为什么呢?

是因为当时秦朝的染色技术还不是很发达,所以大部分的衣服颜色都偏向于灰色,暗色系为主,在这些颜色其中,就青色显得比较高级一些,所以周朝时,天子的衣服基本都是青色。之后等到战国时期,才出现了黑色的染料,黑色比青色显得更加的严肃庄严,而且保存的时间也较为久,所以秦始皇选择了黑色龙袍。

直到汉文帝的时候,染料技术才开始逐渐发展,这时候人们开始想尝试新鲜的颜色,开始将衣服大面积的染成黄色,而且它比黑色更加持久,更加美观,根据五行承运的学说,秦属水,水尚黑,汉为土德,而汉灭秦,土克水,所以在这种背景下,汉文帝决定更改龙袍的颜色,所以汉文帝就从此改穿黄色龙袍,他也由此成为了历史上第一个穿黄色龙袍的皇帝。

但是后来慢慢人们对美的追求在增加,觉得当时技术条件下生产的暗黄色,实在并不是那么好看,而且质量也不是非常好,所以在东汉和魏晋南北朝时期,大部分皇帝仍然选择以黑色龙袍为主,只有少部分因个人爱好而偏爱黄色的皇帝,才会选择黄色龙袍。

隋朝时,随着生产力的发展,染色技术开始变得很成熟,这个时候染出来的黄色已经非常之好看了,质量也很过硬,所以隋文帝登基之时,就采用了黄色的龙袍,等到李渊当上皇帝后,就直接将黄色作为了皇家的颜色,只允许皇家人员穿,平民百姓不允许穿黄色衣服,后来这条规定也被历代皇帝所采用。

到了宋朝时,染色技术又有了新的突破,更新换代的颜色来了,红色又开始流行起来,并成为大家所热衷追捧的颜色。其实是从宋太宗赵匡义开始,便开始穿红色的龙袍。等到宋真宗时,他更是直接下诏说,根据阴阳五行的说法,宋当属火德,所以服色所尚,以赤为宜。

于是宋朝后面的每个皇帝,基本都偏爱穿红色龙袍,大臣们的朝服也都是以红色为主,这也是为什么大家在看宋朝皇帝画像时,会发现除了赵匡胤外,其他皇帝基本都是穿的红色龙袍。

而且在宋朝就有了“男红女绿”的说法,在热播大剧《知否》中,赵丽颖冯绍峰大婚之时,新郎穿的就是红袍,新娘穿的就是绿袍,宋代的将军也穿红袍,红色代表着吉利和喜庆,象征着将士能够出征胜利,平安归来,红色还可以让士兵心里有斗志,振奋人心。

还有一种说法是红色与鲜血的颜色接近,受伤了之后,血可以与衣服融为一体,不容易让敌人发现,有可能还会躲过一劫。

如上之种种,宋代皇帝爱穿红袍,理由不外乎五德论、再加上当时的风俗和染料技术的发展,综合原因造成。

宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

是的,在宋朝列代皇帝的画像中,除了宋太祖、宋太宗这哥俩,其他的都是红袍。而且不仅仅是宋朝,其他朝代的皇帝也有不少穿红袍的画像。

唐太宗:朕也喜欢红衣服喔

这是因为红色在中国自古以来就被视为正色、贵色,可以辟邪,古代贵族们喜欢用红色作自己的衣裳。但到了春秋时期,贵族们喜欢用紫色作为自己的衣裳,孔子觉得紫是杂色,这是以邪代正,所以表示自己很讨厌这种行为:恶紫之夺朱也。

明成祖:红色喜庆

所以中国古代皇帝,穿的最多的颜色是红色,而不是黄色。在隋朝后,皇帝才开始穿黄袍,于宋朝发展成熟,全盛于元明清之时。但唐宋明的帝王还是会穿红袍,准确的说,黄色和红色都是皇帝常用色。

汉昭帝,也是着红色袍服

《宋史舆服志.三》讲述得很清楚:“唐因隋制,天子常服赤黄、浅黄袍衫……宋因之,有赭黄、淡黄袍衫……红衫袍,常朝则服之。……后殿早讲,皇帝服帽子,红袍。”说明上朝和学习(早讲)的时候,宋朝皇帝都着红袍,也就难怪画像中多是红袍了。

除此之外,代表庄重、威严的黑色也是皇帝常用色。

南陈宣帝是黑党

隋炀帝

宋太祖:没想到吧,我不仅仅有黄袍,还有黑袍

宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

宋代皇帝的画像大部分都是红色,因为宋代人喜欢红色。

在中国古代,有三种颜色是比较受尊敬的,主要就是黑色、红色和黄色。通常来说,秦和汉初流行黑色,汉武帝之后的汉朝、宋朝和明朝崇尚红色,隋朝开始黄色逐渐成为皇帝的主色调。

旧中国历史主流来说,虽然不同朝代的皇室专用颜色各有不同,可是红色始终都是中国人最喜欢的颜色之一。

放在宋朝,流传下来的画像中,除了赵匡胤和赵光义兄弟俩,大部分皇帝都是穿着红色长袍。

在中国文化中,红色代表着喜庆、代表着红火,与华夏崇尚太阳的信仰直接相关。所以,红色始终都是人们服饰中最喜欢的颜色。不过在孔子看来,紫色不是正色,所以他说”恶紫之夺朱也“。

天龙八部中,阿紫的人品明显不如阿朱,这一点金老爷子是从孔夫子那里雪莱的。

不过,孔子这样的少数人并不能代表多数人的想法。大家还是喜欢”红得发紫“,不喜欢穿青衣。所以宋朝的官员服饰从低到高分别是青色、红色、紫色。宋初规定,三品以上服紫色,五品以上服朱色,七品以上服绿色,九品以上服青色,民间不准穿黝色布,“违者罪之”。

为什么紫色代表尊贵?因为紫色颜料本身就不容易提取,紫色的衣服制造成本也很高。放在欧洲,紫色也曾成为皇室和贵族的专用色。英语中的紫色为 purple,即为王公贵族之意。

按照《宋史》卷一五一《舆服志三》的说法,宋代继承了唐代尚黄、红的传统。皇帝“常服赤黄、浅黄袍衫,玉带红束带,皂文靴,大宴则服之。又有赭黄、淡黄袍衫,红衫袍,常服则服之”。

从隋朝开始的黄色流行风潮,在宋朝还没有形成彻底的风气,宋朝的服饰,基本上还是以赤黄色为主,其实更接近红色。

从出图的文物来看,宋朝皇帝的朝服,是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰,相当于群臣百官的朝服。通天冠又名卷云冠,冠上缀卷梁二十四道,高一尺,卷梁宽一尺,戴时用玉犀簪导之。所穿纱袍用绛色,衬里用红色,领、袖、襟、裾均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个,腰束金玉大带,足穿白袜黑舄,另挂佩绶。

宋朝皇帝们在上朝和上课时都穿着红袍子,所以画像中大都红色,也就不奇怪了。

宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

公元960年,赵匡胤发动“陈桥兵变”,“黄袍加身”夺取了后周政权,从而建立了宋朝。

据清朝钱彩所著《说岳全传》载:“自从陈桥兵变;黄袍加体;即位以来;称为真龙天子。”由此可见从宋朝开始,“黄袍加身”就象征着真龙天子登基成功,黄袍开始成了皇权的象征。

从五代十国开始,已经有朝廷开始设立专门从事绘画的画院,画院画家以“侍诏”的身份穿戴官服在朝中任职,领取国家发放的俸禄。

宋朝的画院继续沿袭五代并加以扩大,成立了翰林图画院。很显然,翰林画院就是专门服务于朝廷的机构,其中有一样职责就是为皇帝画像,并一直延续到清朝。

(赵构)

随着各皇朝更替,宋朝及之后的历朝帝王画像,在清乾隆年间移藏于南薰殿。从南薰殿保留下来的帝王画像中看到,明清两代皇帝都是一身龙袍的卖相,彰显出帝王威仪与华贵,而宋朝皇帝画像大部分却是穿红色袍服,为什么不是黄色的呢?

和宋太祖的崇尚节俭的执政方针有关,起到承上启下的作用《宋朝事实类苑》载:“太祖躬履俭约,多所减损,常服澣濯之衣。乘舆服用,皆尚质素,寝殿设青布缘苇帘,宫中闱幕,无文采之饰”。宋朝建立之初,五代十国各军阀势力分裂割据的局面并没有结束,像南面和西面的南唐、后蜀、南汉、南平等割据政权,都是宋朝统一全国的绊脚石。

此时宋朝的疆域只不过300多万平方公里,赵匡胤以结束长达近七十年的藩镇割据混战为目标,提倡勤俭倡廉的执政方针,并且以身作则,不仅自身身穿朴素,连皇宫中的装饰也是清廉为主。

赵匡胤这种居安思危、崇尚节俭的作风,奠定了大宋基业。所以北宋的前几个皇帝都很好地延续了赵匡胤俭朴的生活作风。包括后来南宋在内的皇帝,都少有穷奢极欲的帝王出现。

下面来看一幅宋太祖的御容图。

(宋太祖)

太祖赵匡胤面容平和,身着浅黄色圆领大袖宽衫,腰系红色玉束带,脚穿黑色皂纹靴,头戴展翅乌纱帽,仪态虽平和又不失庄重威严。

赵匡胤建立宋朝,终结了五代十国混战的局面,知道奢靡风气实在对政权的长治久安实在是毫无益处,对养成北宋皇朝政权初期勤政爱民,崇尚节俭的新风气,起到了承上启下的作用,这也是北宋逐渐走向强大的根本原因。后来众多史学家对赵匡胤的评论大多也是如此。

据《宋史·舆服志》记载: 赭黄、淡黄袍衫,玉装红束带,皂文鞸,大宴则服之。 赭黄、淡黄䙆袍,红衫袍,常朝则服之。从宋史车服志中得知,赫黄、淡黄、红衫袍都是皇帝常穿的朝服。众所周知,赵匡胤是发动“陈桥兵变”黄袍加身建立了宋朝,赵匡胤身为后周旧臣,有篡夺后周江山之嫌,从心理角度来说,除非很有必要,赵匡胤是不会时刻穿着黄袍招摇的,浅黄倒是不错的选择了。

《宋史》载:“先帝以勤劳定天下,凡军国机务、边防制置,咸得之矣。但遵守旧规,不得辄易”。这是继任者赵光义对宋太祖的评价,以及遵从太祖祖训的决心,赵光义也是不喜穿黄袍画像的皇帝,甚至影响了宋朝后来的众多继任者。

至于宋朝后来的继任者大多是穿红袍,除了个人喜红色外,还有其他的原因。

宋朝皇帝喜穿红袍和“五德”德性有关宋朝建立于后周之后,后周属于“木德”,木生火,则宋朝是属于“火德”,其色尚赤,赤是红色也。

据《资治通鉴》载:“战国时期邹衍所主张的历史观念,认为皇朝的更迭就是五行木、火、土、金、水五种德性周而复始的循环运转。古代人你说他封建也好,迷信也罢,总之事关宋朝泱决大国的兴衰,继任看是必须要照单按规划办事的,容不得半点儿戏。这也是宋朝后来继任者画像大多穿红袍的原因。

赭黄、浅黄的朝服大部分是在一些庄严的场合穿的,要求也比较严格,还要带上笨重的珠玉冠冕,一番折腾下来皇帝也会累死,就跟耍猴子差不多。所以,宋朝皇帝画像时,并不是什么严肃的场合,穿着符合五行“德性”的红袍,这样才能随意轻松一点,毕竟画像并不是一蹴而就的事,是需要时间的。宋朝皇帝的画像怎么大部分都是穿红色的袍服?为什么不是黄色的?

(乾隆的“吉服”)

对皇帝“龙袍”及百官服色规定最细的,是清朝。

关于清朝的影视剧,又明显多于以前各朝,难免人们形成了“龙袍”必为黄色的印象。

这件事,其实复杂得多——

第一,天子舆服冠冕,是历朝历代遵循礼制之大事。自《后汉书》始,各代史籍中,一般都专门有《舆服》章节,而且记载极为详尽。

第二,秦皇至西汉、王莽,邹衍的“五德终始说”对天子“舆服”有过重大影响。

第三,东汉开始,历代皇帝确定“舆服”的根据,都是儒家经典,或曰周礼。

第四,宋代皇帝的“红袍”,属于“常服”或曰“行服”,也是朝廷专门做过规定的。

第五,中国的纺织印染,先秦时即已十分发达。说稍早皇帝服色单调是因为织染技术落后,毫无根据。

(宋高宗赵构)

中国“皇帝”,自秦皇始。

关于秦始皇的“龙服”,到目前未见实物,只能据史籍记载推定。

《史记.秦始皇本纪》载:“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌皆上黑。”

据此,后来的绘画上,秦始皇均衣黑。

“终始五德”,或曰“五德终始”,是战国中期邹衍提出的理论。

大意是,诸侯们争来斗去毫无意义,谁能当天子,不是靠哪个胳膊根儿粗决定,而是“五德”循环往复的“天运”。“五德”,就是金、木、火、水、土所体现的五种“德行”。他讲了三种,到周,恰好是“火德”。

秦王赵政强大之后,不少齐儒方士聚拢到麾下,给他灌输了不少“五德终始”思想,他深信不疑,于是统一六国后,有了改制“水德”且“尚黑”之举。

(汉章帝)

西汉,仍深受“五德终始”影响。

汉初,承用民间南方赤帝传说,尚赤;后来,因“天下初定,方纲纪大基”,故而袭秦制正朔,服色“尚黑”,主“水德”;汉武帝太初正式改历,夏正建寅,服色“尚黄”,主“土德”;后期,汉又改为崇尚“火德”,“尚赤”。

王莽篡汉,自称“土德”,再次改回“尚黄”。

秦皇至王莽,凡二百年,是个建章立规的年代,难免朝三暮四,不时改弦更张。服色亦“尚黑、尚赤、尚黑、尚黄、尚赤、尚黄”,经历六变。

到东汉,礼制包括舆服,一切甫定。“五德终始”也不再有什么“市场”。

《后汉书.舆服下》这段话,几乎被后来历代史书据引——

上古穴居而野处,衣毛而冒(帽)皮,未有制度。后世圣人易之以丝麻,观翬(hui)翟之文,荣华之色,乃染帛以效之,始作五采,成以为服。见鸟兽有冠角髯胡之制,遂作冠冕缨蕤,以为首饰。凡十二章。故《易》曰:“庖犧氏之王天下也,仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”黄帝尧舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾巛(chuan)。乾巛有文,故上衣玄,下裳黄。日月星辰,山龙华虫,作繢(hui)宗彝,藻火粉米,黼(fu)黻(fu)絺(chi)绣,以五采章施于五色作服。……秦以战国即天子位,灭去礼学,郊祀之服皆以袀(jun)玄。汉承秦故。至世祖践祚,都于土中,始修三雍,正兆七郊。显宗遂就大业,初服旒冕,衣裳文章,赤舄(xi)絇(qu)屦,以祠天地,养三老五更于三雍,于时致治平矣。天子、三公、九卿、特进侯、侍祠侯,祀天地明堂,皆冠旒冕,衣裳玄上纁(xun)下。

(隋文帝)

这是说,上古先民以兽皮为衣。后来的圣人上观天文,下观鸟兽,以丝麻为衣。黄帝尧舜的年代,上衣黑色、下面的裳裙黄色。秦国消灭礼制,祭祀的时候也一律着黑衣。西汉沿袭秦制。直到世祖皇帝刘秀,才确定了建都于中央黄土之上礼制,修建祭坛,严格郊祀规矩。显宗明帝再又拓展大业,对于舆服冠冕、颜色图案、鞋袜样式等等,都有了具体规定。从天子到三公、九卿、百官,敬天地祭祖先都有了规矩。

(唐太宗)

从东汉开始,天子的服饰,根据场合不同已经有不同的规定——

如“礼服”,或曰“朝服”。

穿于祭天地、五岳、四渎、山川、宗庙、社稷等仪式,服色为上黑下纁。“纁”,是落日余晖的颜色,黄而兼赤。

后来历代,天子的“礼服”,也适用于登基、大婚及其他重大典礼。

如“常服”,或曰“行服”。

汉代,因为下着不连档的开口袴(裤),因此,外着“深衣”,即腰间束带的“曲裾长外套”,以避免“走光”。天子亦不例外,其“常服”为“服衣,深衣制,有袍,随五时色。”

唐以后,对汉代深衣已不甚了了,但天子仍着“常服”或“行服”。

清代,皇帝服饰,除“朝服”和“行服”之外,还有“吉服”,为过节、参加应嘉(节)礼、吉礼、军礼时穿用。

(宋太宗)

魏晋南北朝时期,中国服饰发生了很大变化——“深衣”没了,“上衣下裳”也不再明显。

各朝服装样式,更接近现在的“汉服”。

但是,天子“舆服冠冕”礼制,仍然讲“上玄下纁”。

就天子“礼服”或“朝服”来说,“纁”及“纁”偏黄或偏红为主色调。

比如隋唐,皇帝的服色为柘黄。清代皇帝的“明黄”,亦由这种颜色发展而来。

宋明,基本沿袭唐制,颜色变化不大。

“常服”或“行服”,则或浅于黄色,或更靠近红色,其实基础仍然是“纁”。

前面说到,清朝服色规定最细。皇帝皇后服色为“明黄”;皇太子“杏黄”;皇子“金黄”。亲王、世子、君王只可用“蓝”或“石青”。

其实,天子服饰,更重要的是《后汉书》所云之“十二章”。

“十二章”,即十二种花纹,出自《尚书.益稷》。这十二种花纹,被认为皇帝“奉天承运”的象征。

“礼服”或“朝服”,包括清朝皇帝的“吉服”,皆绣有“十二章”。

“常服”或“行服”,则未必。

具体来看宋朝。

《宋史.舆服志》载——

太祖建隆元年,太常礼院言:“准少府监牒,请具衮龙衣、绛纱袍、通天冠制度令式。……玄衣纁裳,十二章:八章在衣,日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝;四章在裳,藻、粉米、黼、黻。……”诏可。

太祖赵匡胤建隆元年,确定了天子服饰的“玄衣纁赏”和“十二章”。同时还确定了“常服”纱袍为“绛色”,即“大红”“正红”。

(明太祖)

又云——

乾道九年,又用履袍。袍以绛罗为之,折上巾,通犀金玉带。……四孟朝献景灵宫、郊祀、明堂,诣宫、宿庙、进胙,上寿两宫及端门肆赦,并服之。大礼毕还宫,乘平辇,服亦如之。若大辇,则服通天、绛纱如常仪。

衫袍。唐因隋制,天子常服赤黄、浅黄袍衫,折上巾,九还带,六合靴。宋因之,有赭黄、淡黄袍衫,玉装红束带,皂文鞸,大宴则服之。又有赭黄、淡黄䙆袍、红衫袍,常朝则服之。又有窄袍,便坐视事则服之。

这就说的非常清楚了。

“乾道”,是南宋孝宗的第二个年号。“乾道九年”,即1173年。

(清圣祖康熙)

大致就是这些。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。