有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

说是破坏中华传统文化,实际上是对中国的汉字来历根本不了解而已!确实来说,中国的汉字从甲骨文、篆刻字(金文)、篆体字、隶书、魏书、楷书、宋体、民国开始有简体字,由于战争不断,到了新中国解放,1956年汉字改革,才有了简体字!

想恢复繁体字的人,大部分都是“厚古薄今”的人,他们认为古代的汉字(繁体字)就是中国老祖宗的文字,既写的繁琐又写的漂亮,那些阿猫阿狗不学无术的人,只认识几个简体字的人,打字不会超过20个字,并且白字连篇,在网上大肆抄作自己,应该将他们驱逐出去!

(甲骨文)

(篆刻字)

其实他们自己也不知道汉字演化的过程!中国的汉字来源于“甲骨文”,甲骨文是用龟壳和牛骨刻符,作为卜辞,祭司用来“祭祀和占卜”的,也就是用来与(祖先)鬼神对话的,不是写给活人看的。西周的钟鼎文,就是篆刻在青铜器上的铭文,也是用来“祭祀和占卜”的,青铜器的“鼎”就是一种礼器,专门是来祭祖的,这些铭文也是给祖先(鬼神)看的,不是给活人看的,掌握这些篆刻字的是祭司和巫史,不是王和侯。

(秦小篆)

西周灭亡,东周开始。周平王东迁至洛阳,祭司和巫史才将这些青铜器上的铭文(篆刻字)推广到各诸侯国,各诸侯国才认识这些字。孔子和老子是春秋末期人,离西周有700年的时间,孔子的《论语》也是由他的弟子口口相传到汉武帝时期,由儒生们集思广益而成,说明当时的篆刻字没有办法用于书写传播。秦始皇统一中国,也统一了文字,那就是李斯的秦小篆,这些秦小篆与各国的篆体字没有什么区别,说明它们流传的时间不太长。

(隶书)

(魏书)

(楷书)

秦朝时出现了隶书,隶书从汉代流行,一直都南北朝。北魏建立,鲜卑创建了“魏书”;到了隋唐,鲜卑人创建了“楷书”,楷书就是我们现在用的汉字的繁体字。据说“宋书”是宋朝的秦桧所创建的,也称“瘦金体”。楷书应用最广泛,不管书生考试,还是印刷术发明,都用正楷的“楷体”,从唐代到达民国。

(宋徽宗的瘦金体“宋体”)

解放以后为何要用简体字呢?原因是学习中国汉字是比较难的,再加上新中国成立,大约有70%的人是文盲。在扫盲的过程中,老师普遍反应,汉字(繁体字)的书写相当困难。汉字的(繁体字)在古代只适合少部分人应用,大约只有2%的人认识这些汉字(繁体字),主要用于读四书五经,写文言文和八股文的,为自己考取功名的。随着社会的进步,科技的推广,这些繁体字根本不能适用日新月异现代的文化和知识。应该说,汉字简化是历史的必然,也是适合时代的需要!

有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

没道理!从甲骨文到现在的简化汉字,中间通过多少朝代的延化(简化),才有了今天的简化汉字。如果不简化每天大家都用甲骨文交流,想想都害怕,不要说写甲骨文,那更烦。简化汉字是趋势,因为人们总是希望方便好用。

有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

(原创)汉字简化是社会的进步,也是汉字文化的发展。回答这个问题,就要从汉字的启原和演变说起。

一、什么是汉字,以及汉字的形体和构造

文字是记录和传达语言的书写符号,汉字是记录和传达汉语的书写符号,是汉族人民的文字。

根据构造和特点,汉字可以分为表意字、表音字以及既有表音字又有表意字的成分。而表音字和既有表音字又有表意字大多是以象形字为基础。如果从汉字的构造特点上看,汉字基本上仍属于表意的。

汉字的形体指的是汉字的外形、体式;汉字的构造指的是汉字造字的基本方法。掌握了汉字的形体和构造,才能加深理解汉字的性质和汉字的发展规律。

二、汉字的发展(形体和构造)

1、汉字的形体

汉字到了今天,已经经历了三千多年以来的形体和变化。

汉字形体的演变,经历了三大阶段:

第一阶段,由商代的甲骨文、周代的金文、籀文发展为秦代的小篆。

第二阶段,由秦代的小篆发展成汉代的隶书。

第三阶段,由汉代的隶书发展成为魏晋以后的草书、楷书和行书。

从甲骨文到小篆称为古文,从隶书到草书、楷书和行书称为今文。

2、汉字的构造

汉字的构造是汉字的造字方法。

汉字是劳动人民创造的。

我国在古代,劳动人民为了生产和生活的需要,就要把语言记录下来,以便传于远方,流传后世,就创造了文字。

《说文解字》中提到汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声、假借、转注等六种。

这就是我国汉字演变过程及汉字的形体和构造。也说明了汉字在一定的历史时期根据生产和生活的需要,就要发生变化,这既是社会的需要也是历史发展的规律。

三、汉字的改革

汉字在整个发展变化过程中,表现出了两条主要的规律:

一是从形体发展上有从繁到简的趋势;

二是从结构发展上有从表意到表音的趋势。

构成这种发展变化的原因在于社会的需要。因而汉字的改革是符合汉字本身发展的客观规律。

一九五五年十二月二十二日,中国文字改革委员会公布了《第一批异体(即繁体)字整理表》,将部分繁体字实行简化。

《第一批异体字整理表》共有八百一十组字,每一组至少二个字,最多的六个字,共一千八百六十五个字。经整理后共淘汰重复多余的异体字一千零五十五个,为中华民族汉字的发展做出了值得肯定的大事。

简化汉字是在原有汉字的基础止加以简化,不是作全部系统的变更,本着以下原则:

一是精简字数,废出一部分无用而又多余的异体字,在同音同意写法不同的字里,选定一个笔画少,通行较广的字作标准。

二是简化笔画。把原来笔画多的字的笔画减少,废除繁体字,改用简化字。

一九五六年,中国文字改革委员会正式公布了巜汉字简化方案》,先合共简化了514个字和54个偏旁。总之,按照形体笔画简化方法,可概括为“省略”、“改形”、“代替”三个类型。

四、结论

简化汉字有以下三点好处:

1、在学习汉字时,简少了困难。特别是对启蒙儿童更为容易认读和书写。

2、在书写上节省了时间。

3、在阅读上提高了效率。

我在启蒙时学的是繁体字,一九五六年《简化汉字方案》公布后,课本上就是简化后的文字,的确感觉是好写好记。

如果说汉字简化后就破坏了中华传统文化,那为什么中华汉字是从甲骨文演变到隶书、楷书和行草呢?这分明说明汉字是随着人们的社会生活变化而不断地演变。因此,从繁体字改革成简化字是一个演变过程,是社会发展到今天,适应人们生产和生活的需要,更是汉字的进步。

对于普通人民大众来说,你看到今天的港、台仍然使用的繁体字,难道不觉得有多么别扭了!

因此,使用简化字是汉字的发展,历史的必然。但是应该按照规范的简化字,不能随心所欲乱用简化字。

图片来自网络,如有侵权立即删除。

有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

让他们使用甲骨文,从来没有改过。

有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

作为一个正在学习传统文化的普通百姓来说两句:

这种说法不对!从汉字变迁史来看,汉字始终都是在演变的,尤其是由繁到简,更是发展的方向。

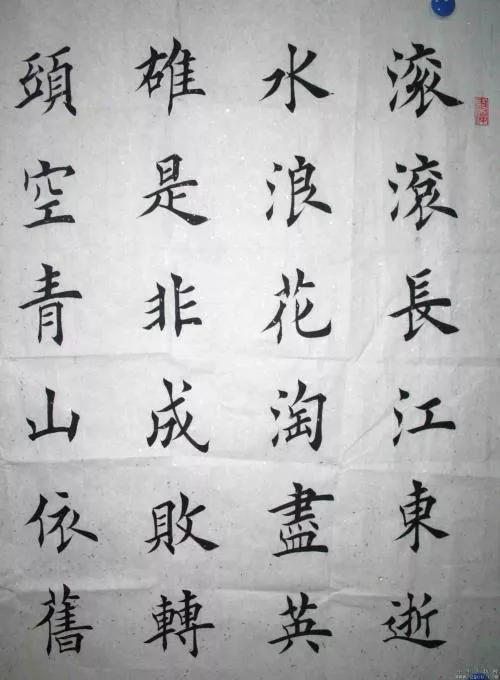

上世纪文字改革时期,由国家成立了《汉字改革委员会》,那里有许多汉学语言大师和文物、书法界专家,如王力等都是其成员。发现有许多简化字也是根据中国传统草书中吸取的,如繁体字“為”字,在孙过庭书谱中(见图)的“为”字与今日的简体字一样。汉字简化由政府主导,邀请了汉字大师们共同在传统基础上的创新,其目的是为了应用,使得书写更快捷。几十年来己成为正式官方文字!

这怎么能说是破坏了传统文化?从交流、通信、官方公告或文件上,又有几个用传统的金文或篆字?

而今有一些写书法的人士,主张从书法艺术角度中用繁体字、也无可非议,但不能因此否定汉字简化!虽然简化的汉字不是单纯用于书法艺术,但那些认为只有用繁体字才能写书法的人士,如果跟上潮流、把简化汉字用于书法艺术上,豈不更好?

有人说汉字简化破坏了中华传统文化,你认为有道理吗?为什么?

这个问题应该一分为二来看。第一,汉字简化,增强了汉字的传播,是对中华传统文化的进一步弘扬;另一方面,汉字的简化确实造成了我们对繁体字的断层,让繁体字的传播受到了阻碍。因此,汉字的简化,不是破坏了中华传统文化,而是切断了繁体字的传承。因为繁体字也是中国传统文化的一部分,因此是会受一些影响。

当然,这种影响对于汉字与汉文化的传播,本质上还是利大于弊。

汉字,是在漫长的生产劳动与生活中逐渐形成、积累与发展起来的,因此中国的文字一开始其实是以象形字为基础的,甚至是以绘画为基础的。后来经过成千上万年的发展演变,才形成了今天的简化字。如果没有最初的造字与积累,就没有后来的汉字;但如果没有经过一代又一代的发展演变,就不会形成今天的文字良好传承以及世界性的汉字交流局面。因此,我们必须承认一代又一代的汉字简化,事实上是对汉字与汉文化传承的巨大贡献。

当然,由于文字的不断简化,我们对文字的变迁、变异以及它所富含的原始意义,渐渐不甚了然了,这确实是一大遗憾和损失;甚至很多人,慢慢也不认识繁体字了,也确实是很大的传统文化的损失,这一点我们必须承认。只不过,要解决这个难题似乎也不是没办法,教育部给我们各个时期的学业加一门繁体字的课并列入考核指标就行了。就像我们的毛笔书法课一样,虽然也在逐渐被时代洪流所淹没,但只要通过教学加以传承,就不会断链。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。