全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

我来说一说《孝经》!

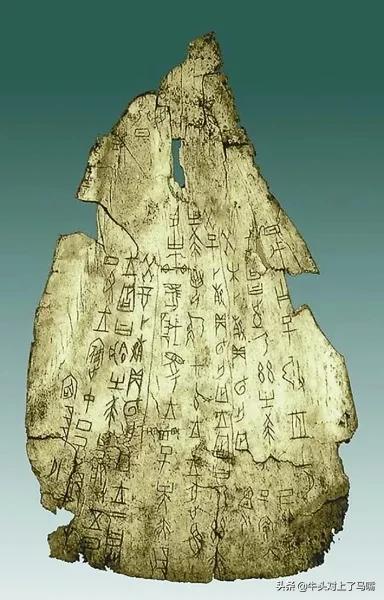

殷商后期有甲骨文,西周早期也有甲骨文,甲骨文是有龟壳和牛骨刻符,主要用于“祭祀和占卜”的,刻符是卜辞,掌握卜辞的是祭司而不是王和侯,祭司用卜辞与鬼神对话。到了西周早期有钟鼎文(金文)也是刻在青铜器上的铭文,也是用来“祭祀和占卜”的。

孔子出生在曲阜,曲阜是周公旦的封地,所以孔子的儒教也是从周礼的“巫、卜、祭、占、礼”等分化出来的。孔子拜周文王姬昌的《周易》为儒家圣典,《周易》由六十四卦三百八十四爻,也是用来“祭祀和占卜”的。

孔子出生在春秋末期!在春秋战国时期老子、孔子、孟子、鬼谷子都是野合的,他们只知其母不知其父的。因为当时还是相当原始的,按照《周礼.地宫》中记载,每年三月三,有一个叫“春社”,庶民男女到野外去苟合生子。应该说孔子当时根本不知道他的父亲是谁?

但是孔子有弟子三千,其实他是办了一个丧葬学校。孔子提出“尊尊、亲亲”,要死去父母守孝三年,将丧葬礼义弄得相当复杂。孔子有一句话,“学而时习之、不亦乐乎?”就是你一边学习丧葬礼义,一边赚钱,不是一件快乐事吗?所以,墨子说孔子自己赚的盆满钵满,别人破产。当然,孔子这些丧葬礼义是针对商人、贵族、王、侯等。所以,孔子在周游列国时,没有一个诸侯国迎接他,原因就是怕孔子自己赚的盆满钵满,别国(小国)破产。

西周是由姓姬和姓姜(炎黄)延续下来的诸侯国,最早提出黄帝是华夏的共祖是齐国(姓姜的诸侯国)邹衍。到了西汉汉武帝时,司马迁从小的启蒙老师是孔子的后裔孔安国,他年轻时经常去听大儒董仲舒上课,写《史记》时大量引用了孔安国给他的是汉代的假冒伪劣产品《尚书》。在《史记.五帝本纪》中,将黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜梳理出上古时期血缘关系关系,让秦留下来的七国庶民自己认同祖先出于同一源,这一源就是炎黄,我们都成为了西周姓姬和姓姜的“炎黄子孙”了。

两汉是儒家鼎盛时期,到了东汉儒生郑玄从祭祀和占卜分化出来的《孝经》,被称为孔子五经以外的《六艺论》。但是《六艺论》是有条件的。因为在西汉时期,性还是乱性,庶民生殖还是只知其母不知其父的。譬如:大将军卫青和皇后卫子夫,以及他们的几个姐姐都不是一个父亲,他们只知道母亲叫卫媪;汉武帝的母亲王志在进宫前已经生过一个女孩,王志的母亲臧儿还生下田蚡,他们也不是一个父亲。所以说,在西汉不存在孝道,原因是庶民的父系社会没有成立。应该说,《孝经》真正贯彻落实是在明清儒家鼎盛时期,儒家提倡的是“一脉相承”的父系关系,时间离我们不远,因为他与祭祀庶民(老百姓)父系的祖先(上坟)紧紧地联系在一起。中国的文化是从殷商的“祭祀”开始,到西周“华夷之辩”的华夏,到西汉的“炎黄”,转到东汉的“孝经”,最后明清两朝“一脉相承”的父系关系孝道,确立了我们现在祭祖和上坟文化!

全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

《孝经》是一部论述孝道.孝治和宗法思想的儒家经典,传说由孔子所作,全书分为十八章。据复旦大学出版的《中国学术名著提要》潘富恩主编之(哲学卷)介绍,此书各章的要义(我概述)如下:(一)开宗明义章。讲孝为德之本。"夫孝.始于事亲,中于事君,终于立身。"(二)天子章。讲天子之孝,"爱敬尽于事亲,德教加于百姓。"(三)诸候章。讲诸候之孝,"在上不骄,高而不危,满而不溢,制节谨度。"(四)卿大夫章。讲卿大夫之孝,要遵从"先王之法,先王之言,先王之德行。"(五)士章。讲士之孝要"忠.顺不失,以事其上。保其禄位,守其祭祀。"(六)庶人章。讲庶人之孝,"用天之道,分地之利。谨身节用,以养父母。"(七)三才章。(三才者.天地人)讲夫孝"乃天经,地义,人之行也。"(八)孝治章。讲"明王之以孝治天下。"(九)圣治章。讲"圣人之德无以加于孝。"(十)纪孝行章。讲"孝子之事亲。"(十一)五刑章。讲"五刑之属,三千而罪,莫大于不孝。"(十二)广要道章。讲"礼乐是广,孝之要道。"(十三)广至德章。讲"教以孝,教以悌,教以臣是至德。"(十四)广扬名章。讲"孝可以移于忠君.顺长.治官。"(十五)谏诤章。讲"要有诤臣.诤友.诤子,使君.父.友不陷入不义。"(十六)感应章。讲"孝悌之至,通于神明,光于四海,无所不通。"(十七)事君章。讲臣子要"进思尽忠,退思补过,顺其美.救其恶。"(十八)丧亲章。讲"孝子之丧亲之道。"

全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

中华文明以道德为主旨,孝经是中华道德文化中的一部经典之作,在大大中华之内,甚至世界,皆是知晓。至于世界各个民族中,对孝谅有一定认可,否则,不至于会出现欺压,暴打等对夂母,亲人,子女作出不利或殘害之事。对孝的认可,道义上的认识,总是有的。

全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

身居庙堂事君,俸养父母尽孝;自古忠臣多孝子,从来孝子天赐福。

全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

黄种人在人类文明开篇时就是尊老文化。

这个问题就像问为何中国没有很早发明宗教一样,其实都是道统文化使然。萨满末法,羌系主导的中国在西周后走了世俗哲学道路,而鬼方主导的印度河、以色列地区走了宗教哲学道路。两种意识形态分野并严重冲突,早期中国怎么可能去建立宗教呢。同理,黄种人一直都尊老,老这个符号在上古就代表黄种,所以自然会发展出孝道文化。

也许黄种人一开始就是老者统领部族的模式,由老者组成部族间会议协商制。也可能是黄种人最早进入古中国长江中下游伊甸园地区,定居生活导致老者更具有生存经验,于是黄种社会就由老者主导,而欧美白种则一直是围猎猎物的模式,强壮者更能成为首领。或者是更容易在白人的母系社会下担当重任。

后来黄种由定居渔猎进入农耕文明,那更加需要老者的耕种经验。所以我们会发现考指父辈,同时也指长者教导年轻人生产经验。在农业社会就是如此,老者更具备生产知识。这样搭建起来的社会自然会天然的尊老和敬老。我们知道法海这个词,法海其实是指沿海支首领,实际就是法老这个词。当黄种人去到中东建立古埃及时继承使用了法老一词。

由老者主导的社会也就更在意祖先,于是中国人的世界观里祭祀先祖,对列祖列宗负责、传接香火变成了重要内容。到了帝制社会,皇家选择了儒家,同时也顺应了社会,所以孝道继续成为重要的伦理。但初始点还是黄种社会一开始由老者统领部族的模式导致的。西方人最早是围猎文化,所以父辈更注重培养孩子独立生存能力,到时间就必须放手让其接受考验。定居渔猎河农耕则更多讲求知识经验,肯定老者的阅历起到关键作用。而非围猎外出追逐猎物,老者跟不上。这是生存方式差异导致的。

任何一个民族都有出生时的烙印,就像星座实际上是每个人胚胎形成过程中受到引力场影响形成的宇宙烙印。我们肯定不可能去变成突出青壮年的模式,这是民族宿命使然,只能各自寻找最合适的模式。女权反婚还反孝,不仅数典忘祖,而且是严重背离道统,会遭到天谴的。当你知识达到足够认知世界时,对那些大同的幼稚的想法就会抱以鄙视。我们永远也成不了西方人,西方人也永远成不了我们。只有各自寻找适合自己的最佳模式。

比如中国人基本只在乎生前的安稳富足、子孙满堂,中国人的天堂仅仅是世外桃园,桃花源,西方人看重宗教,那是因为思维里注重死后的归宿。这种心理差异,你觉得可以改变吗?当我发现羌方和鬼方素冠西进中东千年后,子孙们还能踏上回归故土的征程,并准确找到故土和亲人。那是何等得震撼和壮阔?之子于归,想想都起鸡皮疙瘩。中国文化里的确有故乡情,但即便没有接受教导的人,也会在自己老去之后想要回到故土,想要落叶归根。这就不是文化影响模式可以解释的了,而是灵魂使然。所以我不太相信中国人放弃孝道、放弃祭祀祖先可以健康向上。所以在跪拜这件事上,我认为跪拜血脉祖先无可厚非。

全世界各个民族与文明中唯中华文明有一部《孝经》,如何理解其义?

按现在来讲,《孝经》没有什么积极意义,它的核心内容整体上是落后于时代的。

《孝经》所讲的那一套理论,不是我们要建立的中华新文化的优秀传统因素,讲孝的目的,实际上是让人忠君,这是最核心的东西,也是统治者乐见其成的。以我们现在思想体系之丰富,优秀传统文化之精深,现代文明之多彩可鉴,无需从《孝经》里吸收任何的东西。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。