为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

我接触过不少对书法有“各种不同兴趣”的人,确实存在这样的现象:书法大家认为好的作品,不一定能被老百姓喜欢!

究其原因,我发现完全在于【他们的审美出发点不同】

一、书法参与人士,更注重于创作的技术性和艺术性这里的书法参与人士,当然是指自己亲自动手写字的人,不管是业余的还是职业的——自己写过字的脑子,与普通人肯定认知方面有很大差异。

举个例子:很多书法入门者,在临习米芾的字体之际,都发现“这老米写字的线条太出乎意料了”,有大量的书法人士都认为“米芾的字,笔画绕得人头昏”。

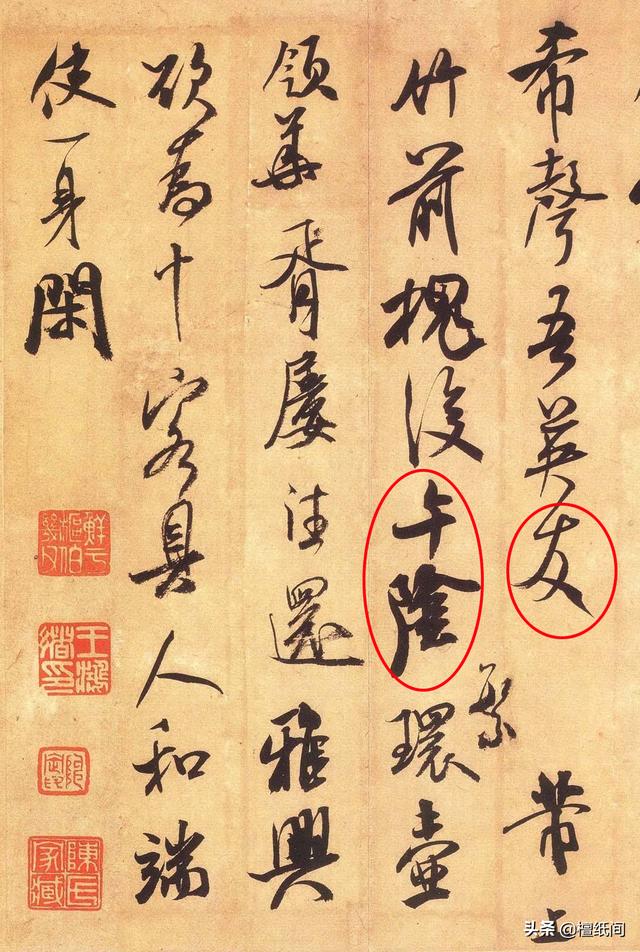

你看,上图中红圈标准的字,多么销魂的线条!倘若普通没有大量临习字帖的人,是无论如何想不起来这样去写那几笔的。

诚然,米芾的字在书法家风格中,还算“规矩”的,一些狂草等字体,对于书法者而言可能是追求的目标,但是对于普通人——“好什么好,我都认不出来,不是鬼画符是什么?”。

二、普通围观群众更注重直接视觉“好不好看”这里的普通围观群众,便是主要指“几乎没有亲自练过书法的人”为主了。

在这些人眼里,对于好与不好的评判,更多的参照标准是“好不好看”。

那么什么是他们心目中认为的好看呢?

窃以为共性的大众书法审美在这些人眼里便是:整齐、潇洒、认得出来!

对,你没有看错,很多人甚至坚决认为“都认不出来,还谈什么好字”。

于是乎 ,有那么一段时间,我也认为这种普通的大众书法审美观,奠定了田楷、王羲之兰亭序占据大量市场的基础(原因)。

可能很多人不知道“情随事迁”四字语,但几乎没人不熟悉“永和九年”,殊不知,这都是同样出自于“兰亭序”,然,即便在书法人士当中,“通临全篇”者数量还是不多的,我们有太多的时候,都是“喜欢劲上来了刷几笔”,于是好多次都是起于“永和九年……”之后,很快失去耐心半途而废了。

这样得来的书法艺术感受,当然是肤浅的。

也就是说,普通人的艺术认知,止于好看!

三、宏观意义上的“好看”与书法参与人士的“字好”还是有一定距离的上述的二条,便是出现这种“不同人评价不同”的总体原因所在。

也正是这种存在,曾经一度引发“不写字的人到底有没有权去评价书法”的争论。

我们知道,书法是个普世存在的真实艺术形式,

在我看来,这种争论是没有必要的,无论谁赢了,都不会给社会生产、社会经济、社会价值观带来负面影响的。

艺术的存在,百家争鸣、因人而异是必然的,也会一直这样存在下去。

综述“不要以自己的享受去强制别人的幸福”,这句话说到点子上了。

在书法上,在其他艺术形式上,这种心态大家都要保持一定的容纳度!

毕竟,江浙人偏好的“甜”与四川人离不开的“辣”都属于“舌尖上的中国”。

为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

啥也不说了!发几张照片权当抛砖引玉。相互鼓励!相互学习!相互关注!相信明天!!!!!

为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

那需要看大家自己的书法认知是高,还是低了!

现在的大家都是名义上的,声势很大,可是无论书法的水平与书法的认知都远远没有达到声望大!这还算好的,更有甚者,有些书法基本功几近于无的书法大家最为可怕,这种大家的论调,你如果相信,那么等待你的是什么?谁都不好预测!

作为一个书法人,我们既要有虔诚也需敢于质疑!我们虔诚地学习古人的书法技能,我们虔诚地学习古人的书法理论及书法审美,但似乎我们在拥有一定的技巧能力自己一定的书法理论与书法审美之后,一定要学会质疑的能力,或许我们的质疑是错的,那也需要!因为你如果没有质疑的能力,你将永远只能达到低于古人的书法能力与认知!有时你可能只能达到低于现在书法的能力与认知!

每一次的质疑对也好,错也罢!都可能是你对书法认知的一次飞跃,因为对了是飞跃,错了,你纠正了也可能是飞跃!

为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

有两个重要原因:一:因为老百姓和专业从事书法艺术的大家之间毕竟有专业的审美差距,但是。不管差距有多大,美的东西毕竟是美的,老百姓都会喜欢和欣赏。历史上象王羲之、张旭、怀素、米芾王铎,再到文征明、赵孟頫等,他们的传世经典作品,经过千年的洗礼,象一座座丰碑,永远会得到老百姓的喜欢和热爱。

二:本文提出的所谓大家又是指哪一类大家呢?如果是当下的几个大家:比如王冬龄、沃兴华、曾翔之流,老百姓对他们是骚之以鼻,深恶痛绝的,肯定不喜欢。因为他们利用手中权和资源优势,把书法艺术引领到了斜路。为了利益,拉山头,结帮派,把持书展。使得丑书横行,并美其名曰是书法创新,把书法艺术搞的丑陋不堪,一地鸡毛,老百姓又会怎么喜欢啊?

图片来自网络。

为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

书法是中华文字的艺术表现形式,既然是艺术,那就会有许多的艺术表现形式,而这种艺术的表现形式,对一个没有经过专业学习和训练的人是不容易被看不懂的。那么,一幅书法作品或是很多大家说好的书法作品,老百姓并没有那么喜欢,也并不奇怪。老百姓更欣赏落地的、能看明白的、实用的书法,对艺术的不理解,我们也应该正确视之。

民间“通俗书法”在一个旅游区,有一位当地的老爷子,靠卖字画为生。其以行书为主,圆柔之中带着刚劲之力,通俗易懂,很受旅游者欢迎。在此处购买字画的不仅仅是旅游者,并且还有一些旅游区周边的回头客,这就可见这位老爷子字画的吸引力。一幅字画基本上以四尺半宣、四个字为主。主要有“家和万事兴”、“惠风和畅”、“天朗气清”等吉祥用语来写,不贵,一幅字画也就是50元左右,一天卖出去十来副没问题。

这就属于“民间通俗书法”,人人能看懂,字写的舒畅、大气、刚劲有力,让大众待见,买回去挂在家里,也能显示一下文化气息。

这是大多数老百姓能看懂的书法,字里行间透射出人们的喜爱。

专业“书法艺术”书法是中华文字的艺术表现形式,所以从艺术角度上来讲很多老百姓既没有接触、也没有学习过书法,要上升到“艺术”形式的话,老百姓就更无法认同了。不是不认同,也不是不喜欢,而是不了解、不懂书法艺术。

在一次书法展示会上,有一位书法爱好者,在一幅篆书作品前站了足足有半个小时,依然不走。问他:“是不是很喜欢这幅作品”?他回答说:“是,但看不懂。只觉得这幅字弯来弯去,线条密密麻麻的,看着挺好看,可一个字也不认识”。这位先生还好,他能看出其中的书法之美,只是没有学过篆书不识篆字而已。

作为楷、行、隶三种书体来讲,因为人们能轻易地认识这种形体的字,如果这些字写出来比较优美的话,很容易就会让老百姓接受的。但对于篆书、草书来讲,很多老百姓因为不认识,尤其是对草书书法的字体架构、笔力的枯柔、游丝的运用、整幅作品的布局等不懂得,看着一幅书法作品就像看“天书”一样,那他们怎么会喜欢这幅作品呢。

所以,一幅好的书法作品,老百姓并没那么喜欢,没有被老百姓所认可,这并不奇怪。各自的欣赏角度不同,受到的教育不同,认识事物层次不同,自然会有各自的想法和说法。

只要是一幅真正的、具有书法艺术内力的作品,就是一幅好作品。

为什么很多大家说好的书法作品,老百姓并没那么喜欢?

谢邀:

书法一门在中国具有悠久传统,在封建社会文字的使用都掌握在高层官宦,贵族手中,故书法:私淑:的传授都为名门家学。由于书法形式表现的特性,书学者更注重枝艺的经验传授,得到书法枝艺和境界。

在清代书法史发生了变革,康有为等人提出:卑帖崇碑:并将碑学梳理出一个有理论的艺术体系。从此碑刻书法被奉为了另一座书学圭臬,传统书学者的取法观念由此而遭到颠覆。不断发现的书法新材料,无数无名书法家,民间书法家的书作,都极大开阔了书法学者的视野,丰富了师法对象,使帖学之外的都非传统意义上的名家。这种深刻的变化导致书法师承的作用在认识上也大大起了变化,真正书法:私淑:的传统更是几乎失去。

现在令人不可想象的是在书法的艺术上旧纲常被捣毁,新道统难建立,师道无为尊。经济横流涌来,书法更是浮躁亢奋,审美意识混乱,书法界的伪名家,甚至伪大师四处横行,被一些沽名钓誉者拿来到处招摇撞骗。

近来有一些不但毛笔早己退出实用生活的人,而且书写都有被计算机输入法所取代的人,仅是在社会成了所谓歌唱家出了名,或是什么开公司赚了钱的大佬而成富翁之名。却装模作样拿起毛笔涂写汉字,引得大多无知和利视之徒之大声称赞叫好,其中有术之士在众说之下只有忍嘴吞舌,任其泛滥,不去得罪人,只有老百姓才会以实批评。

现在是市场经济,很多吹奉那些伪书法人的用意是很明确的,在他们的眼光里,没有文化,没有书法,只有利益。只要是名人,富翁面前就得见风驶舵,拍马皮,希望以后沾光得好处,所以不论艺术,只观身价,胡乱评说。

老百姓中那些懂得书法的,就没有那么多想法了,以实说实,无须考虑身后之事。反正不须要依靠那些伪书法家的什么,得罪了他们也无所谓,所以才敢说真话。当然也有不太内行书法的人也会加评说,这也是很正常的事情了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。