梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

梵高的《向日葵》之所以会成为世界名画首先是因为梵高是世界顶级的绘画大师,而《向日葵》又是梵高最著名的作品。

35岁那年,梵高离开了巴黎来到法国南部的乡村阿尔勒,他被这里遍地盛开的向日葵深深吸引,人们每天都看见他夹着一卷画布奔走在乡间的烈日下,直到日落才收工回到住处。

在阿尔勒,梵高曾经在给弟弟提奥的信中这样说过,“我想画上半打的向日葵来装饰我的房间,让纯净的明黄在各种不同的背景上,在各种程度的蓝色底子上,从最淡的维罗内塞的蓝色到最高级的蓝色,闪闪发光。”

从梵高的《向日葵》上,我们仿佛能感受到八月的阿尔勒那热烈的阳光,梵高描绘的向日葵就像闪烁着的熊熊的火焰,那样的热烈,同时又是那样的细腻而深情,就像一个热情的生命。

当年梵高热情邀请好朋友高更去阿尔勒,他画了一幅向日葵挂在为高更准备的房间里。

向日葵开得那么热烈,但花期很短,就好像梵高短暂的一生,于是有人称梵高为“向日葵”画家。

梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

很多伟大的艺术作品,在作者生前显得名不见经传,得不到社会的承认。总是要在作者离世过了很多年以后,人们才慢慢认识到作品的艺术价值。

梵高的作品《向日葵》就是如此,艺术风格创意超时代,难以被当时的人们所接受。很多年以后,其作品独特的艺术风格,强烈的个性魅力,体现了作品的光辉魅力。打破常规的手笔,强烈的颜色对比,与当时的艺术风格背道而驰,冲突与茅盾并存,开拓创新了对比色系,对后世艺术的发展产生重大的意义和影响。

梵高的《向日葵》被世界公认为名作,是对㞩高本人以及作品的最好的诠释。作品《向日葵》表现了个人对生命的理解,表现了个人的精神世界,充满热情与激情,呈现旺盛的生命力。系列作品《向日葵》传递的信息:怀着感激之心对待家人,怀着善良之心对待他人,怀着坦诚之心对待朋友,怀着赤诚之心对待工作,怀着感恩之心对待生活,怀着一颗欣赏之心享受艺术,宛若眼前那灿若花开的向日葵。

自古英才天妒忌,艺术家大多命运坎坷。芃高毕生终于艺术,一生颠沛流离,曾遭受被拒绝的爱情,为生存卖不出画的悲哀,忍受饥饿的煎熬,依赖于人的救济,作品被恶意抨击嘲笑等等,为艺术孤其终生,离世享年三十有七。作品背后的故事不再呈述,其绚丽璀璨的系列艺术作品《向日葵》现分别藏于各国。

梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

1853年3月30日,梵高生于荷兰南部布拉邦特的格鲁特·曾德特,是荷兰新教 牧师泰奥多勒斯·梵·高和安娜·科妮莉娅·卡本特斯的长子。早年的他,做过职员和商行经纪人,还当过矿区的传教士,最后投身于绘画。 1886年,他来到巴黎,结识印象派和新印象派画家,并接触到日本浮世绘的作品。

那么凡高的作品什么存在别人没有发现的东西呢?就可以从他的向日葵上看出来,他把向日葵不再简简单单的当成一个物像去画。他是利用向日葵探讨的生命的问题,探讨一种强烈的情感问题,也是在探讨人和向日葵的一种共同属性。他画的向日葵的每一个花朵,每一个朝向,有的高昂,有的的低垂,有的妖娆,有的安静,对吧!这一切都是向日葵身上所体现出来的人的共性,不是吗?所以凡高画的向日葵,他不再仅仅是表现形状,而是把它当成一个生命,一个热烈而奔放的生命去表现。向日葵这幅作品跟星空还有后来的麦田的感觉是一样的,但是向日葵比其他几幅要精密一些。为什么呢?向日葵除了拥有麦田和其它作品强烈的笔触和情感爆发之外,他还做了一个很微妙的关系,就是把几大色块处理比其他的都要好一些。

自古英才天妒忌,艺术家大多命运坎坷。芃高毕生终于艺术,一生颠沛流离,曾遭受被拒绝的爱情,为生存卖不出画的悲哀,忍受饥饿的煎熬,依赖于人的救济,作品被恶意抨击嘲笑等等,为艺术孤其终生,离世享年三十有七。作品背后的故事不再呈述,其绚丽璀璨的系列艺术作品《向日葵》现分别藏于各国。

梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

感谢邀请,在深夜给大家分享我的观点

首先凡高的向日葵大家都知道是世界名画。那么它肯定有自身的价值存在,除了一定的商业价值之外,它还有一定的艺术造诣在里边。梵高的向日葵刚开始诞生它并不是一张世界名画。大家众所周知,凡高在世的时候,他的这些画都是无人问津的,都是微不足道的。被很多人所忽略,当梵高的弟弟迪奥死了之后,他的弟媳一直在以后的几十年里,没有放弃梵高的这些作品,也没有把它当成废品处理掉。而是利用迪奥的人际关系,不遗余力的去推销凡高的作品,让人们重新认识发现梵高的才华。

他弟媳一直很坚信认为,凡高这些作品是一种精神的存在,在告诉人们他在坚持着某种他自己所发现的东西,是别人没有发现的。

那么凡高的作品什么存在别人没有发现的东西呢?就可以从他的向日葵上看出来,他把向日葵不再简简单单的当成一个物像去画。他是利用向日葵探讨的生命的问题,探讨一种强烈的情感问题,也是在探讨人和向日葵的一种共同属性。他画的向日葵的每一个花朵,每一个朝向,有的高昂,有的的低垂,有的妖娆,有的安静,对吧!这一切都是向日葵身上所体现出来的人的共性,不是吗?

所以凡高画的向日葵,他不再仅仅是表现形状,而是把它当成一个生命,一个热烈而奔放的生命去表现。向日葵这幅作品跟星空还有后来的麦田的感觉是一样的,但是向日葵比其他几幅要精密一些。为什么呢?向日葵除了拥有麦田和其它作品强烈的笔触和情感爆发之外,他还做了一个很微妙的关系,就是把几大色块处理比其他的都要好一些。

还包括背景,花朵与花朵之间的光色关系,其它几幅作品是不具有这些特征的。比如说麦田,星空,大多数都是充斥的,但是向日葵后面的背景与花色之间的关系,颜色并不是太纯。它孕育了色彩的原理,把色彩的原理推到一个极致的程度,再融合了笔触和奔放的生命力的探索,那么这幅画了就有了极高的艺术造诣,这也是后来人们所认可的点。

最后,任何艺术品,当它变成世界上最贵的东西时,他就成为了一件商品。从某个程度上来说,梵高的向日葵除了具有极高的艺术造诣之外他还有一个很牛逼的特点,就是很快速有效的转化成商品。艺术有了商品的属性之后,一定可以满足人们的需求的,那么这个需求可以是装饰。所以,凡高的向日葵之所以能成为世界名画。他有着艺术造诣的强力支撑和商品市场的恰当运用。在这两种情况之下,那么梵高的向日葵就自然而然的成了世界名画。

梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

谢谢邀请。

梵高的画作在西方的绘画史上所起到的作用不言而喻。非常伟大。由于梵高的画风突破了西方以前几百年以来的传统规矩。在构图、光影、调色等方面都推陈出新地画法,奠定了印象派以后的画派和画风的基础。开拓了绘画上自由构想的大门。在梵高作品的触动下,带来了梵高以后的野兽派、毒蛇派、立体主义、抽象主义等现代派。是西方的绘画市场展现出了百花齐放的昌盛期的主要推手之一。

但是,我在这里不得不说,梵高的人气并不是一直都这么高的。在1990年年代初,我刚到荷兰的时候,阿姆斯特丹的梵高美术馆还是一个随时可以买票进馆的普通的艺术馆。之所以梵高的作品现在如此火爆,这和市场炒作不无关系。

其实梵高在绘画爱好者中以前就比较有人气。但普通的现代人都不知道梵高这个画家。真正人气爆发还源于《向日葵》的拍卖拍出了当时的历史新高,轰动了世界。在拍卖的当天,世界各大报纸和电视台(当时电脑还是人们望尘莫及的奢饰品。更不要说互联网了。)都争相报道。连续几天在晚间的黄金时段,几乎所有媒体都在报道着一件事情,那就是梵高的《14头的插瓶向日葵》的拍卖价格及收藏人的日本人。在这种媒体的大轰炸的环境中,一般人对梵高的理解就变成了两点一线的方程式。梵高=《向日葵》。所以其实现在有许多人都去看梵高美术馆。但他们并不是因为喜欢梵高而去看。而是因为有名才去看。在梵高美术馆可以看到另外一个世界知名的博物馆。荷兰阿姆斯特丹国立博物馆。这个博物馆是世界有名的十大博物馆之一。在那里面有十七世纪荷兰黄金时代的代表画家伦勃朗、费梅尔、杨斯丁、伊瑟拉埃尔、鲁本斯、阿费尔·坎普等许多优秀画家的作品。还有中国、德国、日本、奥地利和荷兰的磁器展品。但是因为没有梵高有名,便较少有客人提出去看其中某一个画家的某一幅作品。这就是市场信息量所起到的作用。

但是我们也不可忽略了另外一个问题。那就是,和古典画相比,梵高的画比较适合于装饰在现代的家居里面。梵高的《向日葵》的色彩明亮,漂亮。而且没有过多的色彩在里面。其它的画作也是色彩斑斓的比较多(梵高在荷兰时期的绘画作品色彩暗淡。但我想,应该没有多少人喜欢把《吃马铃薯的农民家族》挂在客厅里面)。画面里面的内容也不像古典画派那样需要有隐喻的预备知识(例如:骷髅💀隐喻死亡、来世。生蚝代表情欲与男女之欢等)。有着一目了然的便利性。因此,这也是梵高的画作更受到许多年轻人喜爱的原因吧。

说来说去就是时代造英雄。活着的时候,梵高无幸享受的名声和荣耀,在他死后150年因为他的《向日葵》而被推到了世界画史的舞台中央,独享着聚光灯下的荣光和掌声。我想,现在在法国南方的麦田中安祥地永眠的梵高兄弟的在天之灵,一定在为他们枉费一生而奋斗也没有成功的目标,现在却大大地超出了他们的期望,成为现实而感到欣喜若狂。我也为文森特和缇奥感到高兴。

梵高的《向日葵》为什么会成为世界名画?

在学校学习世界美术史时,老师花了整节课的时间讲述梵高,并重点讲了他流芳百世的《向日葵》:他笔下的向日葵,像闪烁着的熊熊的火焰,如他的内心世界一样充满对生活的热爱,渴望友情却害怕人群。梵高所创作的“以插在花瓶中的向日葵为主题的画”一共有7幅作品。其中有6幅被保存下来:有三幅绘有15朵向日葵,两幅绘有12朵向日葵,一幅绘有3朵向日葵。

梵高用他的画笔赋予了画面上的向日葵新的生命:那富有运动感的和仿佛旋转不停的笔触是那样粗厚有力,色彩的对比也是单纯强烈的。但是,在粗厚和对比中又不失和谐。《向日葵》实际上是稳定结实的造型,是让人安定的图像,除了挂在博物馆,也可以挂在画廊、咖啡馆或是居室之中,与四周协调一致的一幅画。

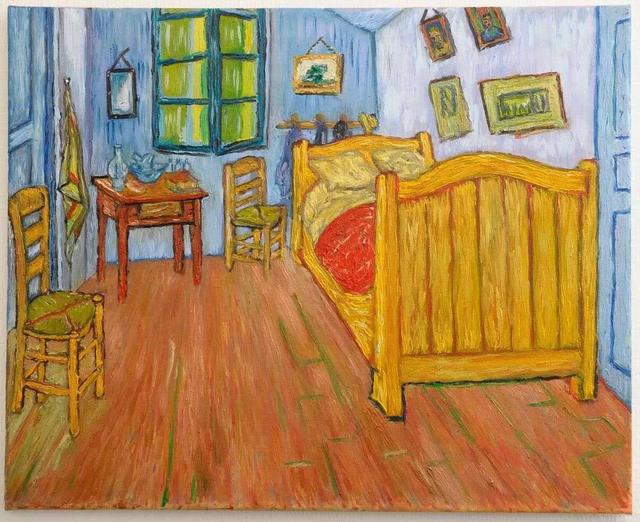

下图为流传和传播最广的是《12朵向日葵》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。