拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

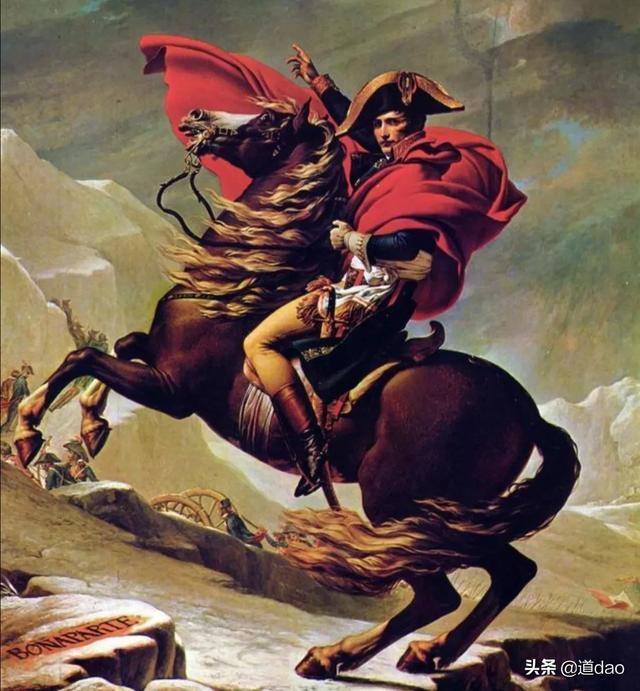

法国画家雅克•路易•大卫,可能知道的人不是很多,但是他的作品《拿破仑越过圣贝尔纳山》被很多油画家临摹过,经常逛画廊的人一定不陌生。

出生于十八岁世纪的大卫是法国新古典主义绘画的领导者,早期作品以历史上的英雄人物为题材,如《菏拉斯兄弟之誓》、《马拉之死》等等。

拿破仑执政时期,大卫创作了以歌颂拿破仑为主题的作品《加冕式》,这幅画是奉拿破仑之命而创作的,描绘的是1804年12月2日拿破仑在法国巴黎圣母院举行加冕仪式的场景,画家用写实的手法真实地记录了这一历史时刻。另外还有类似题材的《授旗式》等等,因为大卫的出色表现于是成为了拿破仑一世的宫廷御用画家。

大卫不只是画家,同时还是一位革命者,他用画笔描绘当时的革命斗争,借历史题材揭示如何建立和巩固新的社会制度,大卫的作品充满了英雄主义的激情。

拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

雅克·路易·大卫(Jacques-Louis David 1748年8月30日 - 1825年12月9日) 是法国著名画家,古典主义画派的奠基人。雅克·路易·大卫出生于巴黎的一个五金商家庭,10岁时父亲过世,由皇家砖瓦匠的叔父抚养,酷爱绘画的大卫在亲友帮助下被送到布歇那里学画,布歇发现大卫的气质与自己的罗可可风格不一致,就将他转到皇家美术院教授维恩门下。

大卫并不是天才,他个性沉默寡言,喜欢思考,不太合群,缺少典雅,使人感到少年老成,他以惊人的毅力和勤奋刻苦精神,认真地学习过普桑、布歇、格勒兹和卡拉瓦乔。

23岁的大卫第一次参加罗马奖考试,考题是智慧女神雅典娜与战神马尔斯的战斗,艺术风格基本上是模仿罗可可风格,但是人物形象情绪激烈、步伐沉重,因此画面很不协调而落选,直到27岁大卫历经3次失败后才获得罗马奖赴罗马留学。他在罗马学习期间为古代希腊罗马艺术遗迹所感动,产生了研究和学习的浓厚兴趣,他下决心暂时不搞艺术创作,专心钻研希腊罗马雕刻,认真画了4年的素描,32岁时曾带着一幅素描稿《帕脱克卢斯的葬仪》回巴黎沙龙展出。在接受古代艺术影响的同时,大卫在思想政治上也受到古罗马共和政体的潜移默化,滋生了反对封建专制统治的政治热情。后来他竭力想借用古代希腊罗马的艺术样式,传达自己的政治见解和思想感情。

《劫夺萨宾的妇女》1794-1799年,385X522厘米,油画,巴黎 卢浮宫藏这幅画是大卫被捕入狱时开始绘制的,也是他出狱后的第一幅作品。好不容易死里逃生的大卫,谨慎选择和睦、宽容的主题,一点也不令人惊讶。据说大卫将此献给为他到处奔走陈情的妻子。古代罗马由于缺少女性,创设者罗慕斯便命令将士们到附近的萨宾抓女人回来。三年后萨宾为了抢回这些女人而发动大军攻击,这时那些女人已成为母亲,且过着幸福满足的日子,因此带着小孩到战场上阻止战争。

《搬运布鲁特斯之子的警吏》1789年,323X422厘米,油画,巴黎 卢浮宫藏这幅作品的主题和《荷拉斯兄弟的宣誓》非常类似,都是描写公共义务与个人情感的纠缠及其恐怖的结局。布鲁特斯是罗马共和制的创立者,同时也是第一任执政官之一。虽然他放逐了罗马王国最后的王室塔尔盔涅斯一族,儿子们却与王党派沆瀣一气。左右为难、进退维谷的布鲁特斯,最后下令处死自己的儿子,因此大卫这件作品自然便被视为拥护共和政府的宣传。姑且不论大卫究竟有无这样的意图,政府当局认为此具有煽动群众的性质,因此禁止在沙龙公开展示,虽然最后还是得以展出,却要大卫的弟子们充当警卫,以防万一。从艺术性来看,此作缺乏《荷拉斯兄弟的宣誓》的整体感,看起来不够统一。戏剧性的照明与死者弯曲的脚,写实得极具冲击性,推断应是受意大利早期巴洛克绘画大师卡拉瓦乔的影响。

《雷卡米埃夫人像》这是大卫最有名的一幅肖像画,描绘当时社交界首屈一指的美女茱丽叶?雷卡米埃(1777-1848年)。茱丽叶十五岁时与中年银行家结婚,但据说始终保持处女之身,虽然不乏追求之士,但都被她拒绝了。大卫因此将她描绘成现代的“威司塔女祭司”(献身古罗马女神威司塔的处女),其眼神虽然充满挑战,但身体却好象不让任何人接近似地朝向内侧。模特儿和画家的关系一直都处于紧张状态:大卫因为茱丽叶不守时而烦恼,茱丽叶则因大卫不按照自己的计划将她的黑发画成咖啡色而生气。为了表示抗议,茱丽叶请大卫的弟子杰阿赫为她重新画了一幅更传统、更像她的肖像画,大卫一气之下便拒绝完成这件作品,并对茱丽叶说:“夫人,淑女们喜怒无常,画家也一样。请理解我,这幅画我就打算这样了。”也许没有完成这幅画反而获得了永恒的魅力。据说画面左边的大烛台是由安格尔所画。他最有名的一幅油画《大宫女》(Grande Odalisque)(1814年)中即借用同样的姿势,可说是这幅肖像画带给他的激情。

《哀求圣母悲怜黑死病患者的圣洛斯》创作年代:1780大卫很少画宗教题材,现存的宗教画大多为早期作品,其中最值得一提的是留学意大利期间所绘的祭坛画《哀求圣母悲怜黑死病患者的圣洛斯》这件作品是经由维恩的推荐而受托绘制,完成于1780年,1781年在沙龙展出时大获好评。虽然构图、用色都远不及普桑,但他不循传统,反而强调黑死病患者为后人所仿效,之后的浪漫主义甚至发展成描写此病的细节特征。这种倾向因格罗的《拿破伦探视雅法的黑死病患者》而升温,并由席里柯(TheobreGericault)与德拉克洛瓦(eugene delacroix)的作品而达到顶点。从大卫的早期作品可以看出,他的风格一直都融合了传统与原创的特性。

雅克·路易·大卫大卫最初的创作都是从古希腊罗马的传说和艺术中寻求美的源泉和理想,把古代英雄的品德和艺术样式视为审美的最高标准。他曾说过,古代是当代画家的学校,它是当代画家艺术创造取之不尽的源泉。后来由于接触到一些反封建的革命党人,如雅各宾党的领导人罗伯斯庇尔等,他在政治思想和艺术观念上产生了一些变化,创作了一些富有时代精神的作品。从这时起大卫就勇敢地站在时代的高度,用自己的艺术为反封建斗争服务,逐渐走进现实主义潮流。他说过:“艺术必须帮助全体民众的幸福与教化,艺术必须向广大民众揭示市民的美德和勇气”。从此,大卫把艺术作为反封建的战斗武器使用,作为战士登上了画坛和政坛。他在这个时期的代表作品是《贺拉斯兄弟宣誓》。

如果说罗可可艺术是路易十五时代为适应快要上断头台的没落贵族阶级的空虚心灵的需要,那大卫的艺术是直接为资产阶级大革命服务的。大卫在新的时代背景下不断探索艺术创作,突破了古典主义的因袭陈规,比启蒙思潮下的写实主义更进一步地描绘了时代的革命斗争现实,他借历史题材揭示如何建立和巩固新的社会制度与新的社会风尚的革命思想。当大革命的风暴到来时,大卫不仅仅是画家,他还作为社会活动家、革命家积极投身于革命斗争。他被选为国民议会的议员,成为革命领袖罗伯斯庇尔的战友,并以国民教育委员的身份从事大量的革命艺术活动。他公开倡导艺术必须为政治斗争服务,他说:“艺术不是目的,而是手段,它为了帮助某一个政治概念的胜利而存在”。

在大革命中,大卫根据国民议会的建议创作了一些具有鲜明革命时代特征的肖像画,其中最杰出的是《马拉之死》。

1794年是大卫艺术生涯中最光辉的年月,他的艺术充满了时代革命气息,具有鲜明的政治思想倾向性,并将古典主义的艺术形式和现实的时代生活相结合,成为一位革命艺术家。但是随着“热月党”政变,雅各宾党政权被推翻,大卫被捕入狱,出狱后看到国家发生的变化令他触目惊心。革命的理想破灭了,整个社会陷于黑暗恐怖的深渊,这使大卫心灰意冷,又无能为力。从此在创作上他放弃了现实的题材,又沉浸在对古代社会的向往之中,再也没有画过富有革命激情的作品。他在那黑暗的岁月里停止了一切社会活动,情绪非常消沉,艺术生命也面临枯竭。这时的画家期望和平,在这样的心境下创作了《萨宾妇女》。

我们从大卫的经历和艺术生涯中,可以明显地看到一个艺术家只有投身于时代的变革,才能创造出震撼人心的优秀作品,一旦脱离时代和人民大众,艺术生命也就枯萎了。大卫给后辈的艺术家留下了宝贵的经验和教训。他曾说过一些激励人心的话,至今对我们艺术创造仍有教育意义,他说:“绘画不是技巧,技巧不能构成画家。”他还说:“拿调色板的不一定是画家,拿调色板的手必须服从头脑”。这些都成为画家的箴言。

当拿破仑夺取政权建立帝制以后,大卫又为拿破仑服务,成为帝国的首席画家,这一时期他创作了很多反映拿破仑的英雄业绩和形象的作品。1816年拿破仑被推翻,波旁王朝复辟,将曾对处死路易十六投赞成票的大卫驱逐,他被迫迁居比利时布鲁塞尔,最终客死异国。

拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

艺术如何塑造英雄、为政治服务?大卫:革命浪潮中浮沉的帝王画家

1793年,7月11日,巴黎。

马拉(Jean-Paul Marat,1743-1793)正坐在浴缸中工作,作为一个职业革命者,为了躲避政府的追捕,常年在阴冷潮湿的地窖下工作,因此得了极为严重的“疱疹性皮炎",只能靠泡在药水中稍有缓解。贫穷,疾病,政治迫害都没能要了马拉的命,在他的力主之下,法皇路易十六被送上了断头台,因为学术恩怨,将拉瓦锡处决,诽谤拉法耶特“与一切革命的敌人勾结”。在那革命年代,在大多底层法国人眼中,他是“人民之友”。他认为,他在拯救法兰西。

“路易十六必须死,因为祖国必须生” --马拉

夏洛蒂科黛(Charlotte Corday,1768-1793)这个受吉伦特派影响的法国姑娘,从小在修道院长大,大革命的风暴中,亲眼见到了雅各宾派的恐怖统治,目睹了太多无辜的人被送上了断头台,仇恨在她的心中滋长,随着6月2日吉伦特派政府被推翻,暴政已然近在咫尺,她愿意用自己的牺牲,将马拉送进地狱。她也认为,她是在拯救法兰西。

“一个人只能死一次,在我们的恐怖处境之中,如果能以我死换来他人之生,那于我将是莫大的安慰。”--科黛

于是,被吉伦特派情报冲昏了头的马拉,将死神请进了家中。

当晚,雅各宾派主席,马拉被刺杀于自家的浴缸中。

同年,雅各路易大卫(Jacques-Louis David,1738-1825,又译达维特),新古典主义绘画的代表,未来的帝国画师,画下了这幅留名青史的作品《马拉之死》(Death Of marat)。

《马拉之死》(Death Of marat) 布鲁塞尔皇家美术馆藏

一个被戳死在浴缸里的皮肤病患者,如果大卫忠实的再现这一犯罪现场,画面恐怕实难称之为高贵,更遑论展示于公众。出于自身的政治立场,以及对朋友的诚挚情感,大卫却成功的将马拉塑造成了一位为革命事业献身的烈士,曾在罗马游学的他在古典雕塑中,学会了如何将高贵的美赋予肉体,一束光打在马拉的躯体上,握着羽毛笔的手无力的垂了下去,就像圣母手中的耶稣一般。锁骨上的伤口还在滴着血,观众如同直面一个圣徒殉难的现场。整幅画面没有任何繁复的细枝末节,色彩单纯,构图质朴,就像一块真正的"人民之友"纪念碑。

米开朗琪罗 圣母怜子

同时,马拉手中还握着鹅毛笔,一份申请书。上面写道:“1793年7月13日,玛丽安娜夏洛蒂科黛致公民马拉:我十分不幸,指望能够得到您的慈善,这就够了。“木箱上的便条则写道:”请把这五个法郎的纸币交给一位五个孩子的母亲,她的丈夫为祖国献出了自己的生命。“而根据我们所知的事实,现实并非如此。这些物品经过大卫的精心安排,用以体现马拉的崇高道德之善,来衬托反对派阴谋刺杀之恶,以革命领袖马拉的牺牲,来激发和鼓舞观众。

马拉之死(局部)

艺术发展到此时,画家的画笔终于开始为自身的政治立场服务,《马拉之死》便是其中的佼佼者。

长期以来,我们以一种阶级立场的观念来看待这幅画,因为教育,马拉在大多数中国人眼中是一个烈士般的存在。

“圣人”马拉,是在法国实行恐怖统治的雅各宾派主席,双手鲜血累累。放置信件的木箱,实为吉伦特派党人的断头台,一个又一个的“可疑反革命份子”名字在这个木箱上被记录,被抓捕,不经审判便处决。而面见科黛的理由,也是听说科黛有吉伦特派党人的情报,要把他们头砍掉。

“邪恶的女刺客”科黛,从小在修道院中长大,从小读者卢梭,伏尔泰的著作自我学习,与马拉素昧平生。一女子,却有着绝大多数男人所不能及勇气,单枪匹马,将马拉刺杀。憎恶罪恶,但绝不憎恶罪人,科黛在刺杀了马拉之后,便安静的在屋子里等待警察的抓捕,并在最后饱受侮辱的死在了断头台上。

传 夏洛蒂 科黛像

当世最为杰出的画家之一,用自己最为精湛的写实绘画技巧,成就了马拉的圣人形象。而科黛,只留下了这么一张不知道谁画,画于何时,藏于何地的简略之作。

崇高的,拯救法国的个人意愿,让他们献出了自己生命,并使他们统统成为了手染鲜血的杀人犯。

这一年,巴黎城外,土伦港炮火轰鸣。

马拉之死素描草图

“为了革命的艺术”

一副画的诞生,大多会受到一种风格的影响,一种风格的产生,背后也有着不可分割的大历史,新古典主义如此,《马拉之死》亦如此。

当十七,十八世纪欧洲各大强国在从事海外贸易,扩大殖民地的同时,也逐渐在经济,政治上重视近东,巴尔干地区。在当时,人们对古典遗迹的兴趣重燃,环游欧洲已经成了一件很普通的事情,背包客文化即兴起于此时,但各国的王公贵族有钱人,却始终对意大利,古希腊情有独钟。

1748年,庞贝古城与赫库兰尼姆古城群落被系统发掘,大量古罗马时期的绘画雕塑被发掘出来,这一事件更是助推了大众对古典艺术的迷恋。

对古典文化的这种狂热, 也影响了当时的学术界。第一位现代艺术史学家温克尔曼(Johan Joachin Winckelmann),在1755年明确地指出“希腊艺术是人类历史上最完美的艺术。”并评价希腊雕塑:“高贵的单纯和静穆的伟大”。爱德华 吉本(Edward Gibbon)的《罗马帝国衰亡史》正是在这个节点横空出世,并出版发行。

思想上,启蒙运动蓬勃发展,理性之光照耀欧洲大陆,古典艺术和建筑中那种精确的比例与和谐似乎正体现了理性思考的理念。古希腊古罗马的共和政体成为了进步的政治典范,古代文化所具有的自由,公民美德,道德和奉献的传统,令当时大多数备受贵族压迫的人们心生向往,并成为了当时的理想国,革命者更是热衷以古人自居。

当这种对古典事物的迷恋表现在艺术上时,“新古典主义”的诞生也就顺理成章了。

大卫,贺拉斯兄弟之誓 330cm×425cm 现藏于卢浮宫。

“英雄主义和公民美德,以滋养人们的双眼,震撼他们的灵魂,并在他们的心上播下荣誉和为祖国献身的的种子”。 --雅各路易大卫

这幅画是新古典主义的代表作,也是大卫的成名作,创作于法国大革命前夕,订购人:路易十六。

这个故事来自李维的《建城以来史》,对于当时的法国人而言却并不陌生,在画作问世的几年前,高乃依(Pierre Corneille)的悲剧《贺拉斯》曾登上巴黎的舞台,并引起了极大地轰动:罗马与阿尔巴(alba)城邦开战,多年未分胜负,最终决定双方各派三名勇士决斗,胜者,将得到对方的城。罗马选中了贺拉斯三兄弟,阿尔贝城选择了库拉蒂家族(Curatii)三兄弟。这是一个悲剧的结果,两个家族有着极深的联姻关系,贺拉斯兄弟的老大娶了居里亚斯兄弟的妹妹,而居里亚斯的老三又是贺拉斯妹妹的丈夫。无论哪一方,输或赢,都将承受失去亲人的痛苦。而最终的结果也是如此,只有罗马城的小贺拉斯幸存,并在凯旋之际杀死了自己的妹妹,因为她向法庭控告小贺拉斯杀死了自己的丈夫。

而大卫选择了贺拉斯兄弟对剑立誓的那一瞬间进行了描绘:男人们的躯体盎然向上,充满英雄气概,女人们如同雕塑一般,无力的靠在一边,悲伤而无奈。整幅画面在一个类似舞台布景的空间中展开,背后的三个柱廊将三组人分别框在了门洞里。所有的视觉中心都被前景浮雕般结实有力的人物形象所吸引。左边雄姿英发的男性形象与右侧无力而柔软的体态形成了鲜明的对比,雄者俞雄,柔者越柔。

对于当时的巴黎人而言,这幅画里所展现的爱国精神,勇气,自由,对理想的忠贞并不难以接受,因为启蒙运动正赋予了巴黎人民以这样的精神气质,女人所代表的另一种人性:爱情,痛苦,悲伤则被排除在外。

因此,这幅画在完成后引起了极大的轰动,连罗马教皇都忍不住前来观看,并于1785年运抵巴黎展出,他简洁,清晰,充满古典美的风格与洛可可的繁复,矫揉完全不同。虽然这幅画是在皇室的赞助下完成,但却与马赛曲一起,成了法国大革命的艺术标志,以绘画来匡正颓风,画以载道,显然大卫做到了。

“加冕为王”

当大革命的风暴来临,大卫追随罗伯斯庇尔的脚步,开始为雅各宾派服务,积极投身政治,成为公共教育委员会和艺术教育委员会的委员,并用自己的力量,保护卢浮宫,推动法国博物馆的建设,是法国博物馆事业的奠基人之一。

到了热月政变,雅各宾派统治被推翻,大卫身负17条罪状,投入监牢中,虽经过学生的多方奔走得以解救出狱。大革命与监狱中的动荡与阴暗,让他开始向往和平,以往炽热的革命精神开始冷却。这种转变直接反映在了创作上,他放弃了由《马拉之死》开始,直接描绘现实题材的作品,再一次向古典题材转变。

新古典主义降临时,上承启蒙运动,顺应革命以及新兴资产阶级的艺术需求,一跃成为法国艺术的主流。然而随着大卫自身的革命性消失,新古典主义也不免流新为陈,成为了一种程式化的艺术。这在这幅《劫掠萨宾妇女》中体现的尤为明显,虽然剑戟横列,杀气冲天,但画面上的每个人都毫无神韵,表情冷漠。

至此,大卫画作中的革命性,那种鼓舞人心的力量已经完全消失。

当这幅画在1799年展出时,画家心绪与立场的转变立刻被大众所察觉。在拿破仑上台之后,邀请他成为帝国首席画师。在拿破仑帝国期间,大卫最为著名的便是《拿破仑加冕》与《翻越阿尔卑斯山》两幅画。

雅各路易大卫《拿破仑加冕》1805-1808年, 620X980厘米,卢浮宫

这是一副宽10米,高6米的鸿幅巨制,受限于我们的屏幕,远不及亲眼所见感受之万一。大卫以他当世顶尖的写实绘画技巧,充满条理而严谨的构图,将拿破仑在巴黎圣母院加冕这一历史性事件生动的描绘出来,虽然场面宏大而奢华,但每个人都被叙述的井井有条,主次分明。处于黄金分割点上的拿破仑将皇冠拿在手上,摆脱了千年以来国王需由教会加冕的传统,教皇安稳而神圣的坐在一旁,每个人都像大革命过后的政局一般,妥协,又恰如其分的处在自己的位置上,神情淡漠而刻板。

拿破仑假加冕局部(存在色差 请关注细节的表达)

教会与国家的关系,向来是欧洲国家不能回避的关键问题。自己加冕的拿破仑,正是体现了他对于国家权力分配的忧虑,画面左侧的拿破仑宫廷成员与画面右侧天主教的教士们遥遥相对。现实中对拿破仑不满,而没参加此次大典的拿破仑之母,则端坐于二楼。这是一幅赞助者与艺术家双赢的典范,也是政治绘画的典范,画面上的各方利益均得到了体现,真实的历史场景被刻意更改,还有加冕仪式背后的权利倾轧,流血牺牲,统统被一张画概括,刻板,却复杂。

百年后,中国也有一幅油画描写国家诞生的油画《开国大典》。这幅画便没有这么好的运气了,每一次的权力斗争,带来的都是一次蛮横的修改,直到最后,原画已被修改的无法再展,徒余复制品,充着天地一片祥和的门面。

而大卫为拿破仑描绘的另一幅画,已经成为拿破仑的真相。

《1800年5月25日:拿破仑跨越阿尔卑斯山》1803年作 267X223CM

这是一幅有着四个版本的绘画,区别只是披风的颜色不同,现藏于卢浮宫。

失去了大革命期间的革命精神,屈服于皇权的大卫空有一身精妙的写实技巧,如果以知名度来说,描绘拿破仑的这两幅画显然要比大革命期间的《马拉之死》与《贺拉斯兄弟之誓》知名到不知哪里去了,但这并不等同于艺术史,评论家,与画家本人的评价。

与其说拿破仑感兴趣的是大卫的个人绘画技巧,不如说是整个新古典主义风格。法国国王向来以高品位的艺术审美而著称,作为世界文明的中心,拿破仑帝国迫切需要一种能作为王朝皇权象征的艺术风格,这一点,在拿破仑时期的建筑上体现的最为明显,高大的罗马柱,雄伟的柱廊正是在此时,成为国家威权的象征。

新古典主义至此加冕,成为帝政风格。

青山依旧在

然而,没有哪个王朝能永垂不朽,随着拿破仑下台,法国皇室的回归,大卫作为一个弑君犯被流放至比利时,虽然依旧从事绘画,但已经是一颗无根的树,失去了艺术创作的土壤,再没有拿出什么值得叙述的作品了。

他最得意的作品《马拉之死》,最终让他身败名裂,成为支持弑君者的最佳罪证。

1825年,大卫死于布鲁塞尔,他的心脏被运回法国,葬于拉雪兹神父公墓。

他的学生们出色的继承了他的衣钵,青出于蓝:

安格尔扛起了新古典主义的大旗,并将它发扬光大,成为学院派官方艺术语言。

欧仁,德拉克罗瓦则挣脱了新古典主义的束缚,作为浪漫主义的代表人物,与安格尔领衔的新古典主义相抗衡,并创作出《自由引导法国人民》这等旷世巨作。

大历史下的艺术

当绘画艺术来到18世纪这个节点,艺术家在题材上已经不再满足于对自然,对现实的模仿,开始根据自己的想法,需求,“别有用心”的去创作了,比如英国画家霍加斯的一系列讽刺版画,画家的画笔在发掘自然美的基础之上,开始有意识的探讨更广义的美:人类的道德与伦理。

而启蒙运动所倡导的理性时代,也使创作者与欣赏者的观念发生了巨大的转变,理性的力量影响了艺术的方方面面,从绘画,到建筑,再到音乐。法国大革命敲碎了太多以往认为天经地义的东西,艺术家们突然感觉选择什么做题材都没有限制了,可以是一出古典戏剧,可以是中世纪,古罗马的一个传说,甚至可以是脑海里的幻象(戈雅《吞食其子的农神》。

就像风吹散了霾,露出了无尽的蓝天。

拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

你好亲,很开心回答你的问题

推起西方美术史上的新古典主义油画流派,不得不提其代表画家——大卫

大卫,是正统的学院派画家

但是,大卫,不仅仅是一位绘画技法卓越高超的画家,同时也是革命的拥护者,可以说,大卫,是法国大革命时代的官方画家,积极参与革命运动中。

画家大卫,是雅各宾转政时期,共和国教育与文化委员会艺术总监。

而且大卫是拿破仑一世的宫廷画家,创作过许多歌颂拿破仑丰功伟绩的油画作品

那么,御用宫廷画家大卫,是如何通过创作表现革命精神,捕捉英雄主义色彩?

个人拙见,大卫的代表作品《荷拉斯兄弟之誓》,《萨平妇女》,《马拉之死》,《拿破仑加冕式》,《拿破仑横穿阿尔卑斯山脉》

这些作品,都表达了大卫的革命精神,英雄主义色彩,充分说明新古典主义时期,画家喜欢以古代希腊罗马英雄事迹创作素材创作的思维

但是,大卫的作品,比如最著名的《荷拉斯兄弟之誓》,以拱门的形式为背景,注重古典主义的秩序,对称和谐,荷拉斯三兄弟,其站立姿势如同古希腊雕塑般,庄严崇高

大卫,个人拙见,是以古典主义精神,古希腊雕塑的典雅美模式,表达古典主义精神,英雄主义精神

大卫的画风,一洗巴洛克的动荡与夸张,一洗洛可可油画的奢华与富贵

大卫的油画艺术,是以崇高,单纯,静穆的古典美学模式,表现英雄主义色彩

如作品《拿破仑穿越阿尔卑斯山脉》,大卫用画笔,记录拿破仑跨越阿尔卑斯山脉的飒爽英姿,生动描绘了拿破仑跨上白马,指点江山的高大的英雄形象。

画作《马拉之死》,以传统基督受难殉道的形式,记录马拉的死难,以静穆,崇高的古典形式,刻画了马拉为革命而死的崇高的悲剧性,充分体现了画家的革命精神。

回答完毕

我是艺术狂人,从事少儿美术教育,如有美术,美术教育的疑问,欢迎私信

拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

新古典主义绘画的高潮仍在法国,新古典主义的领袖,同时也是该风格创立者的法国画家大卫(1748~1825年)一生致力于推动新古典主义绘画,那么,如何赏析拿破仑一世的御用画师大卫充满革命精神的画作,擅于捕捉英雄本色?

赏析拿破仑一世的御用画师大卫充满革命精神又擅于捕捉英雄本色的画作有关“新古典主义绘画”的核心宗旨就不多做解释了,大卫曾在巴黎美术学院受训完成后前往位于罗马的法兰西学院深造,1784年他在罗马完成的《荷拉斯三兄弟的宣誓》在罗马以及1785年的巴黎画展中备受称颂,这幅画以法国古典主义剧作家高乃依的《荷拉斯》为题材,

选择荷拉斯三兄弟在父亲面前庄严宣誓的时刻进行描绘,三兄弟酷似雕像般坚定英武的身躯与父亲身后柔弱的妇女儿童形成强烈对比,衬托出三兄弟勇于牺牲的爱国主义精神,大卫偏爱古代英雄题材,他的这类作品中常常传达出强烈的勇于牺牲的大无畏精神,

并展现出英雄坚毅爱国的形象,其作品《苏格拉底之死》和《布鲁图斯》就是最好的证明;大卫创作的最震撼人心的作品是看似更偏向于写实主义的《马拉之死》1739年大卫目睹了革命家马拉的遇刺现场,身患严重皮肤病的马拉维持着临死前泡在药浴中工作的状态,他的遇刺给大卫造成了不小的震撼,

随即,大卫便创作了《马拉之死》,将马拉刻画成耶稣基督般的受难形象,除此之外,真实还原了遇刺现场的关键部分,并在木箱上加上自己题给马拉的献词,以表达自己对这位革命家的尊敬之情,这幅作品巧妙运用了卡拉瓦乔式的明暗对照法,加上写实的场景,将这出悲剧渲染到了极致。

大卫作品《马拉之死》

拿破仑一世的御用画师大卫,他的作品有什么特点?

战斗的古典主义——充满革命精神的雅克·路易·大卫

——雅克·路易·大卫作品《苏格拉底之死》

雅克·路易·大卫的政治理想和英雄主义的创作精神萌芽于他在罗马的学习期间,在法国大革命时期得以发展。他深受古罗马共和体制和传统的人文主义的影响,对国内的封建专制极为不满。为了表达自己的政治见解和思想情感,他竭力通过借用古代希腊和罗马的艺术样式,通过纪念碑式的创作来表现英雄化与革命化的题材,创作了大量富有时代精神的作品。

——雅克·路易·大卫作品《荷拉斯兄弟之誓》

1789年法国大革命爆发,大卫参加了雅各宾党,并被推选进了国民公会,这时他的艺术与当时的政治斗争相连,主张艺术必须服从于建立共和政治这一崇高目标,艺术应该为人类的幸福而服务。他在此期间创作出了《荷拉斯兄弟之誓》、《苏格拉底之死》等他所憧憬的“理想化”的古代英雄人物形象,利用歌颂这些古希腊、罗马的英雄人物,宣扬尚武的精神和勇于牺牲的品质。

——雅克·路易·作品《拿破仑越过阿尔卑斯山》

他也依据现实题材创作了《马拉之死》,通过刻画马拉死亡的场景,将现实历史和人物再现,塑造出一位“坚韧不拔的斗争意志和为人民幸福操劳的宗高品质”的革命者形象,展示了大卫现实主义的表现力量,这幅作品也被誉为“雅克·路易·大卫最伟大的作品”。

——雅克·路易·大卫作品《马拉之死》

1794年“热月政变”失败,被捕出狱后的大卫心灰意冷,他厌倦了政治斗争,从他创作的《萨宾女人》这幅作品中展现的思想就是号召妥协、和平,同时也是向努力营救他出狱的妻子的表达谢意,这时的大卫已经没有了最初投身革命的那种战斗的激情。

——雅克·路易·大卫作品《萨宾女人》

在拿破仑执政时期,大卫又展开了他旺盛的艺术创作,并被拿破仑授予首席画家的称号,成为拿破仑的御用画师。在这期间,大卫创作了一些歌颂拿破仑的丰功伟绩和帝国伟大不朽的作品,像他创作的《拿破仑越过阿尔卑斯山》、《拿破仑和约瑟芬的加冕礼》、《颁发老鹰旗帜》等作品完全属于政治上的历史画,已经不能算是表达革命时代的现实精神了。在大卫被流放布鲁塞尔后,从他创作的《战神马尔斯被维纳斯与美惠三女神解除武装》中能感觉到,他一直都坚持的革命性的思想表现,在这时已经彻底消失了。

——雅克·路易·大卫《拿破仑和约瑟芬的加冕礼》

他成为御用画师期间创作了很多肖像作品,从鉴赏价值看,他的肖像作品要比他的历史画更加具有艺术价值。他的古典风格的肖像画,无论是色彩还是线条,平滑而富有个性,充满着一种理性的美感,浪漫主义的代表画家德拉克罗瓦曾赞美他的肖像画是“将现实和理想做了完美的结合”,并尊称他为“现代教学之父”。

——雅克·路易·大卫作品《颁发老鹰旗帜》

艺术在不同的社会和文化背景下,会呈现出不同的状态。雅克·路易·大卫身处法国大革命这一历史背景下,他关注革命,带着对社会未来的期许。他所建立的新古典主义画派,以古典雕塑为范本,重视素描,对色彩的表现力有所轻视,同时醉心古典美的追求,但创作中往往忽视了生活气氛的表达,缺乏新鲜感,这在后来他的学生安格尔身上表现尤为明显。

——雅克·路易·大卫最著名的肖像作品《雷蒙·德·维尼那克夫人》

结语大卫的艺术鲜明地反映了法国资产阶级大革命的光辉片段,他的新古典主义是顺应大革命时代背景的产物,从最初的古典英雄主义到后来的甜润画风,促进了法国和欧洲19世纪的艺术向现实主义方向的发展。

——雅克·路易·大卫作品《雷卡梅尔夫人像》

不同的视角,互通的视界,我是魔韵,欢迎同道互动关注交流。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。