你如何看待《三毛》散文的文学价值?

您好,我是道Dao,对您的提问很有兴趣,我来回答一下您的问题。

不要问我从哪里来,我的故乡在远方,为什么流浪,流浪远方……每当这个旋律响起,我们便会想起三毛,想起那个长发飘飘,到处流浪的女子。

一,童年

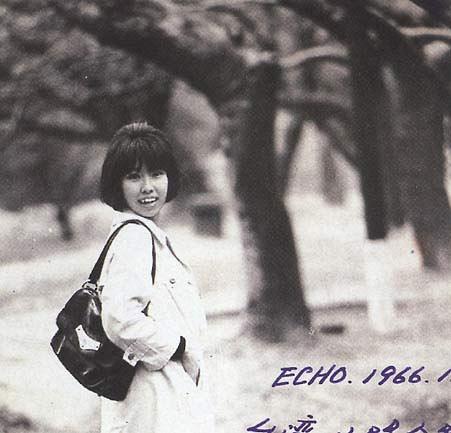

1943年,三毛在重庆出生,49年随父母去了台湾,本名陈平,三毛是笔名,据说是因为喜欢张乐平先生画的漫画人物而起的名字。小时候的三毛极度敏感甚至神经质,不合群,喜欢看屠杀牲口的血腥场面。喜欢独自去坟场玩。对文学,外语感兴趣,爱画画。但理科类的功课都不行。这些特点可以看出三毛从小就是个性格非常感性的人。

二,青年

读大学时,因为偶然被一首吉他曲深深吸引,于是休学去了西班牙,遇到了她一生的挚爱荷西。与荷西的相识,分离,重逢,也是三毛创作的散文里很重要的部分。1979年,荷西在工作中发生意外,这对于一个视爱情如生命的女子是致命的打击,从此陷入了深深的孤独和忧郁中。这以后三毛回到台湾教书,还曾几次到大陆旅行,在新疆结识了有着同样浪漫情怀的音乐家王络宾,一个是“不要问我从哪里来”,一个是“在那遥远的地方”,虽然有很大的年龄差,但并不影响两人成了朋友。

1991年,她以自己的方式结束了生命,离开了这个《滚滚红尘》。

三,作品

三毛短暂的一生走遍世界各地,创作颇丰,已出版的作品集有三十多部,在全球的华人中广为流传,八九十年代在内地也非常畅销。其中散文集有《哭泣的骆驼》,《撒哈拉的故事》,《梦里花落知多少》等等。

三毛早起的作品悲苦,忧郁,迷茫,如《雨季不再来》。之后为沙漠文学时期,因为有了荷西,有了爱情,这个阶段的作品贯穿着健康,明朗,诙谐的风格,是三毛散文创作的鼎盛时期,代表作有《撒哈拉的故事》,《稻草人手记》,《哭泣的骆驼》,等。回台湾定居以后又回到了寂寥、落寞的状态,出版了《万水千山走遍》,《倾城》等散文集。

三毛的散文风格真挚而浪漫,每一句都是她发自内心的独白,时而含蓄,时而热烈,时而温婉,时而活泼。作为大千世界的一个生命传奇。从传统到现代,从传统文化底蕴深厚的台湾到世界各地,三毛的作品以它色彩斑斓的异域风情,深沉真挚的爱心,在八九十年代深深影响了一代人,每一部作品都是畅销书。相信三毛的散文将会穿越滚滚红尘成为永远的文学存在,也将拥有更年轻的读者。

你如何看待《三毛》散文的文学价值?

把情节描写得那么细腻、传神、富有生机,

她的散文精美,别致,美极了。可陶冶人

的情操!

你如何看待《三毛》散文的文学价值?

说到作品的文学价值,个人的评价量化标准不尽相同,必然与人的社会阶层、背景、阅历相关联,正所谓一千个人眼中有一千个哈姆雷特。

说到三毛,说到三毛的散文作品,仿佛触动到内心最为柔软的区域,每个人的青春,都少不了三毛文字的陪伴,每个人的心中,都住着一个三毛。少年时读三毛,只是觉得其作品文笔清新,不经意流露的洒脱、不羁的生活态度令人神往。

一个人至少拥有一个梦想,有一个理由去坚强。心若没有栖息的地方,到哪里都是在流浪。

到了一定年龄,历经人生的浮华、社会的复杂、人性的善恶后,才发现干净纯粹的东西,才是最美的。出淤泥而不染的荷花,自古以来就受到世人传颂和爱戴,是因为荷花美丽,是因为荷花清雅,更重要的是因为它从头到脚散发出来不着雕饰的质朴之美,这种美,天然、纯粹,带给人沁人心脾的沉静雅致,带给人灵魂深处的静谧安逸、高洁与神圣。三毛其人其作品,正复如是,朴素、淡雅、质朴、隽永。借用李白的诗句形容:

清水出芙蓉 天然去雕饰

三毛的散文作品有着删繁就简后的质朴,有着去伪存真后的纯粹,有着彰显本性的真实。正如红楼梦中《警幻仙姑赋》所描:"其素若何,春梅绽雪。其洁若何,秋菊被霜,其静若何,松生空谷。”在其作品中,通过不加修饰的笔调,将她的生活原貌、阅历、感悟娓娓道来,她用善良、忧伤、怜悯的目光关注自我,关注周遭的世界,在真实与自由中抒发对生命意义的表达,她作品的字里行间总是溢满了真善美。

人,不经过长夜的痛哭,是不能了解人生的,我们将这些苦痛当作一种功课和学习,直到有一日真正的感觉成长了时,甚而会感谢这种苦痛给我们的教导。

伊人虽然远去,时至今日,我们还在常览其作品,品读她对生命的感悟,传承她的精神。我想,这就是她作品的价值所在吧。

在我有生之日,做一个真诚的人,不放弃对生活的热爱和执着,在有限的空间里过无限广大的日子。

END

你如何看待《三毛》散文的文学价值?

三毛是个浪漫主义者,她的散文大都是浪漫旅途的践行感受和记录,为了爱她可以跨越年龄的局限,当然她的散文值得一读,去慢游与三毛的散文空间,体验她字里行间的情述,也非常有价直的。

你如何看待《三毛》散文的文学价值?

你如何看待《三毛》散文的文学价价值?

台湾作家三毛,原名陈懋平,因为非常喜欢张乐平创作的《三毛流浪记》,便把自已名字改为三毛。《三毛流浪记》里的“三毛”过着悲惨、流浪的童年生活。台湾作家三毛笔下的散文作品同样是她的“流浪”生涯。她用率真、简洁、灵性、生动的文字讲述自已的亲身经历,给我们展现一幅幅生动画面,无论是《雨季不再来》、《梦里花落知多少》还是《撒哈拉故事》等,都让我们仿佛身临其境,百看不厌烦。

摘录三毛作品:读书多了,容颜自然改变,许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成了过眼云烟,不复记忆,其实他们仍是潜在的。在气质里,在谈吐上,在胸襟的无涯,当然也可能显露在生活和文字里。

她的作品感动了一代又一代人。三毛,做为一个优秀的作家,不仅具备了良好的文学素养,还有着不同凡响的人生履历,生活经验,丰富的阅历。从她的故事里,我们读出了她的善良、真挚、坦诚、真实、多情、忧郁,敏感、脆弱、喜怒哀乐,我们随着她的文字快乐而快乐,随着她的悲伤而哭泣。

摘录三毛作品: 在我有生之日,做一个真诚的人,不放弃对生活的热爱和执着,在有限的空间里过无限广大的日子。

《梦里花落知多少》散文集里的克里斯病重入院,无钱支付住院费,她可以为了这个还不了解的朋友垫上住院费,为了顾及他的自尊,编了个美丽谎言,让他心安理得体的收下。我们在她的作品里读出了善良。

我们在《撒哈拉故事》里看到了她与爱人荷西的撒哈拉沙漠生活,我们了解到沙漠的恶劣生活环境;读到了她与荷西在艰苦生活下的碎碎念;懂得了当地各种奇特风俗,体会了在艰苦恶劣环境下,她对美的追求和眷恋……。

摘录三毛作品:旅行真正的快乐不在于目的地,而在于它的过程。遇见不同的人,遭遇到奇奇怪怪的事,克服种种的困难,听听不同的语言,在我都是很大的快乐。虽说一沙一世界,一花一天堂。更何况世界不止是一沙一花,世界是多少多少奇妙的现象累积起来的。我看,我听,我的阅历就更丰富了。

撒哈拉期间是她人生中最快乐的时光,在这里她和荷西共同组建了家庭,我们感受到了他们美好的感情,撒哈拉沙漠的新奇,异域的风土人情……, 也正因为这一系列撒哈拉故事,让她在台湾、大陆迅速引起三毛热。

在那里,他们生活是艰苦和单调,荷西通过潜水去打鱼,获得收入。她通过打临工补贴家用,在那里我们体会到了“贫贱夫妻百事哀”的生活,但同时也看到了他们的勇敢、坚强和美好。

摘录三毛作品:生命,在这样荒僻落后而贫苦的地方,一样欣欣向荣地滋长着。它,并不是挣扎着生存,对于沙漠的居民而言,他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看着那些上升的烟火,觉得他们安详的近乎优雅起来。

在撒哈拉故事里,我们也看到了命运对她的不公。唯独那一次,三毛离开荷西,陪家人去英国旅游,荷西跳入海里再也没上岸了。我们在她作品里能感受她的巨大悲疼,荷西的去世给她造成的毁灭性打击。

摘录三毛作品:抗命不可能,顺命太轻闲,遵命得认真,唯有乐命,乐命最是自由自在。

三毛的人生经历过很多不幸。童年,在学校受到数学老师的人格侮辱,致使她一度患上自闭症,自杀过;成人后,遇人不淑,经历过几段有始无果的受挫恋情,又自杀过;终于遇到深爱她荷西,与他共同在撒哈拉沙漠组建家庭,死神却夺走了他。

生活的不幸一次次降临在她身上,在她的作品里,我们看到她身心一直在“流浪”,没有一个归属。正如,她创作的《橄榄树》歌词中“流浪,流浪,流浪,我的故乡在远方……”然而,也正因为她有着非富的人生履历、经验、阅历和不幸的遭遇,才让她写下那么多刻骨铭心的作品。

她的作品语言风格简洁、直白、充满灵性,又透着丰富的人生感悟和哲理。可以说,她的作品是用生命在抒写。

摘录三毛作品:真正的快乐,不是狂喜,亦不是苦痛,在我很主观的来说,它是细水长流,碧海无波,在芸芸众生里做一个普通的人,享受生命一刹间的喜悦,那么我们即使不死,也在天堂里了。

你如何看待《三毛》散文的文学价值?

三毛是我非常喜欢的一位女作家,她的散文给我的最深印象就是真实、自然、独特。就拿《撒哈拉的故事》这本书来说,从她的文字里,我们看到了对生活充满乐趣的三毛把枯燥的沙漠生活过成了一首诗,我们跟着她的笔触也感受到了撒哈拉独有的风景。

三毛的散文写的都是发生在她自己身上的事,通过她笔下的文字,也让我们对她那样的生活向往不已。我们羡慕三毛的洒脱、自由,也渴望体会她那样的生活,但却少有人能付诸行动。所以,她的文字就成了我们了解她的最好方式。

对于三毛的散文,我有两个特别强烈的感受:

一、语言特点三毛的文字看着很通俗浅显但却生动形象,她将成语,古典诗词以及文艺作品中的内容用自己的语言表达出来,使得其散文语言的格调通俗中透着雅致,活泼中透着宁静,嬉笑中透着幽默。

就比如《撒哈拉的故事》这本书里,有一篇“沙漠中的饭店”,她用一种轻松幽默的笔调写她和荷西之间的生活:

婚后我还是“我行我素”,要不然不结婚。荷西当时对我说:“我就是要你‘你行你素’,失去了你的个性和作风,我何必娶你呢!”简简单单的几句话,就让我们感受到了两人之间的日常互动是多么轻松有趣,令人羡慕不已。我也看过语言写得非常优美细腻的散文作品,这样的散文读起来很美,不过总感觉会有距离感,不容易走进心里去。但三毛的散文读着就像唠家常一样,很亲切很打动人心。

二、阅读体验读一本书,最重要的是要读得进去。一本书能让人轻松愉快的读进去,又能引起内心的一些感触,我觉得三毛的作品就是这样的。她的散文里有大量的对话,有故事情节,读着像是在读一本小说。小说为什么容易吸引人,就是因为有故事有对话。

比如《撒哈拉的故事》里的“沙漠观浴记”,写她发现了一个可以洗澡的地方,兴奋不已:

“怎么洗?你们怎么洗?”我大为兴奋,头一次听说沙哈拉威人也洗澡,岂不要打破沙锅问到底。 “你来洗就知道了。”他说“我可以洗啊?”我受宠若惊的问。 “女人早晨八点到中午十二点,四十块钱。” “多谢,多谢,我明天来。”读这一章时,我笑出了声,三毛把本来枯燥无味的沙漠生活写得生动有趣,充满了活力,让人感觉到沙漠的生活其实并不是那么无聊,沙漠里的人也挺朴实可爱的。

三毛的散文在文学作品中,可以说是别具一格的,没有与她类似的作品,这是因为三毛本人的人生轨迹与众不同,而她的散文又是以她本人独特的生活体验书写而成,光从这点来看,她散文的文学价值就是独特稀缺的。

只可惜,这个世上再无三毛,她的文字是她留给这个世界的最后一点念想,还好我们还能在她的文字里怀念她。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。