为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

说起龙这个传说中的生物,在中国古代尊崇无比,龙就代表着皇帝,皇帝坐的椅子叫龙椅,皇帝穿的衣服叫龙袍。普通老百姓如果穿上描龙画凤的服装,在家里的墙壁上画上和故宫里一样的龙的浮雕,那你就等着满门抄斩吧!

但是这些封建统治者们,为了显示他们的亲民,为了迎合广大人民群众对龙的喜爱,他们还是开了一个口子的,他们从来不禁止,普通百姓名字中用龙,所以就有了赵子龙,邓芝龙,于成龙。

中国古代起名字确实有很多地雷要避开,唯独这个至高无上的龙字无需避讳。在中国古代,真正要避讳的是天地君亲师的名讳。

古代强调的是忠孝两全,讲究的是忠诚孝子,所以父母的名讳是必须要避让的。这和老美取名字完全不一样,美国总统杜鲁门就有这么一段取名字的趣事。

小杜,鲁门刚刚出生的时候,他的父母都很开心,可是在给他起名字的时候,却犯了难。美国人取名时通常会有个中间名,这个中间名往往会用来向自己的长辈致敬。小杜鲁门的父亲准备用孩子爷爷的名字作为中间名,而母亲打算用外公的。

这可好,两公婆打起了口头官司,不过好在最终两人达成了妥协,由于爷爷和外公的名字,第一个字母都是s,于是乎,小杜鲁门的中间名就变成了一个莫名其妙的字母s,这种情况在我们中国古代是绝不可能发生的。

如果你不避讳,将会迎来全社会的鄙视与声讨,不仅是在取名字这方面,在日常生活中,在念到父母的名讳时,要用其他语音来代替,在写到父母的名讳时,采用减笔或者其他字替代。

在红楼梦中有一处讲到贾雨村在给林黛玉上课的时候,发现年幼的黛玉总是会把敏念成密,后来才发现林黛玉的母亲叫做贾敏,作为女儿,林黛玉必须得避开母亲的名讳。

与孝相对的就是忠,父母的名讳需要避,君主的名讳,那更是要避的则无旁贷。大家还记得初中时候很辛苦,才背下来的柳宗元的捕蛇者说吗?还记得最后一句话是什么吗?

以俟观人风者得焉,这里的人风其实就是民风,你说写民风不就得了嘛为什么还整一个人风呢?问题就出在柳宗元是唐朝人,唐朝有一个千古一帝李世民,这个名字真的是很普通,很普通。

可是由于他的身份不普通,作为大唐帝国的天子,大唐的子民都得避讳。所以六部中的民部改成了户部,柳宗元也不得不将民风,改成了人风。

由于皇帝的名字至关重要,牵扯到避讳的问题。可是有些老皇帝就特别不自觉,给自己的儿孙起名起的特别的随意,用的都是些大众喜闻乐见的字眼。一旦这些儿孙登基当上了天子,那全天下就得喜迎一波改名潮。

好在有些皇帝就特别自觉,觉得全天下人改名字太麻烦,还不如皇帝老子自己把名字给改了,比如清朝的嘉庆皇帝,一上台就把自己的名字永琰改成了颙琰,充分显示了他的亲民作风。

所以说在中国古代,名字里面带有龙完全没有问题,真正要避开的是先人以及皇家的名讳,这才是得绕开走的大雷。

为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

其实,历史上没有一个帝王曾经自称“真龙天子”,龙并没有大家想象中这么尊贵。

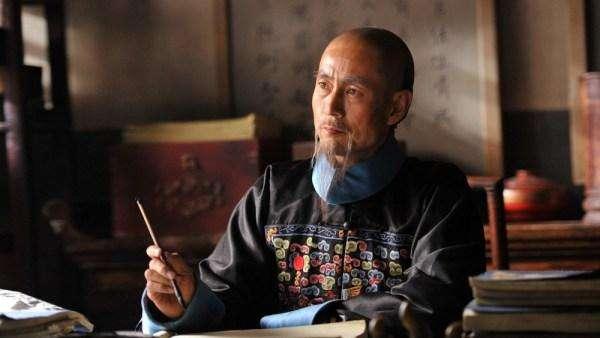

(康熙)

于成龙,被称为天下第一廉吏,康熙非常重视的大臣。在有些演义小说当中,康熙危难之中还经常需要于成龙出来搭救,可见其地位很高。但是他名字中为什么可以有“龙”这个字呢?还“成龙”,你想谋反吗?在清朝那个文字狱盛行的时期,这种名字竟然一点问题都没有,匪夷所思吧。

所以,只能有一个解释:皇帝们从没有认为自己是龙。

“真龙天子”这个名词的出现,最早不会超过晚清,而且主要是在演义小说和民间故事中出现。其实我们分析一下就知道,“龙”在古代相当于一种“文化商标”,是非常普遍的东西。

秦汉之前,关于龙的记载非常少。就连著名辞书之祖的《尔雅》,都完全没有提到龙,可见当时龙的地位了。而《春秋》和《左传》当中关于龙的记载,也仅仅是关于豢龙氏如何养龙的故事——这里的龙,似乎仅仅是珍惜动物。

龙地位的飞升,是在秦汉时期——准确的说是在刘邦身上。(影视剧中的刘邦)

《史记·高祖本纪》记录刘邦的出生,大概说刘邦他妈在河边睡觉,忽然有一条龙伏在她身上,然后她就怀上了刘邦。而刘邦他爹看到了全过程,知道了刘邦不简单。

可以肯定的说,这事儿是瞎编的。但是我们要明白,刘邦为了抬高自己的身价,表明自己是“天选之子”,必须找到足够的理由,所以和龙扯上关系了。其实秦汉时期的龙,大多都被认为是贤明君主身边的神兽,如果没有黄帝那样的德行,龙是不会归附你的。

极有可能,编这个故事的时候,刘邦想的并非自己是“龙子”,应该是“天子”或者“神之子”,有龙出现是证明自己有德行……但是那场面描述实在是太诡异,闹得后世都以为刘邦真和龙有啥血缘关系,想证明自己统治权威的,纷纷表示自己也有龙颜。

但是,历代皇帝也不晕,他们知道龙的地位没这么高。(龙椅)

举两个很简单的例子,首先是祭祀。中国自古就重祭祀,从皇家到百姓,高规格的祭祀极其重要,任何人不能马虎。都知道皇帝要祭祀天地祖先,有谁听说过皇帝祭祀“龙”?真把自己当“龙子”的话,为什么不祭祀自己的祖宗?

其次是“龙”的装饰。我们知道,故宫当中有很多龙的形象,龙椅石雕,屏风龙袍。当然,在皇宫里各处都能找到龙的形象,碗筷灯具、笔墨纸砚上,都有迹可循——这意味着什么?谁会把自己“祖宗”的形象印到装米饭的碗上?谁会天天坐在“祖宗”身上?

所以,皇宫中到处都有龙的象形,代表着在皇家眼中,龙依然是“德行”的代表,是某种意义上的“座驾”:因为我是有德行的皇帝,所以龙归附我,任我驱使。

这样就大致明白了吧,皇帝并不忌讳别人的名字里有龙,就算你真的叫“成龙”,那不还是归附于我,帮我办事儿嘛!

为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

这个问题问的好!那诸葛亮还号称“卧龙”呢!赵云还叫赵子龙,还有双枪将陆文龙,余化龙。

古代人的名字,没有说不让取“龙”。而是不能取与皇帝的名字同字,同音。比如,于成龙是清顺治年间的人。顺治皇帝叫“福临”,那老百姓取名就要避讳了,不能取这两个字,或是同音字。

再比如:秦始皇名“正”,不光是取名不能有正字,同音也不行。而且“正月”就不叫正月了,叫“端月”。清康熙皇帝叫“玄烨”,老百姓的名字不能取同字同音的字。据说有的家里“玄”字正好是族谱里的辈分,那也只能把这个“玄”字辈改成“元”字。

《红楼梦》里,大管家林之孝的女儿叫林红玉,因冲了贾宝玉名讳,只好改名小红。

所以,于成龙的名字,是天下每个父母都一样望子成龙的期望,与顺治的名字没有什么忌讳。

为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

为什么于成龙名字里可以出现“龙”,这主要还是涉及到中国古代的避讳问题。在中国古代,为了对天地君亲师表示尊敬,在提及或书写君、亲、师及一些先贤的名讳时需要避讳,这其中最著名的便是避帝讳。

以清朝为例,清世宗雍正帝即位之后,他的所有兄弟为避帝讳,将原来名字中的胤字全部改为了允字。清高宗乾隆帝即位后虽然没有让兄弟改名,但弘字缺笔避讳依然是必须的。清仁宗嘉庆帝、清宣宗道光帝为了不给兄弟、百姓添麻烦,自己把名字改为了生僻字,永琰改为了顒琰、绵宁改为了旻宁,同样是为了他人避帝讳。晚清时期虽然对避帝讳没有那么严格了,但是遇帝讳缺笔仍然是必须严格执行的。据“中国最后一个太监”孙耀庭回忆:他当年伺候溥仪的七叔载涛写字,写到“儀”字时载涛少写了一笔,孙耀庭暗示涛贝勒可能写了错别字,可载涛却说这是必须的,是避帝讳。溥仪的嫡亲七叔尚且如此,其他人可见一斑。除此之外,现在扬州市代管的县级仪征市也是中国古代避帝讳最典型的例子,仪征县在明朝时叫仪真县,雍正元年为避帝讳改名仪征县。宣统元年,同样是为了避帝讳,又改为了古称扬子县,直到民国时期才重新改为了仪征县。

但是,有一点值得我们注意,那就是避帝讳避的只是皇帝的名讳,从来没有避“龙”的说法!换言之,在于成龙生活的时代,他需要避清世祖顺治帝的名讳福临、清圣祖康熙帝的名讳玄烨(彼时以缺笔为主),甚至要避清太祖的努尔哈赤和清太宗的皇太极,但是就是不用避“龙”字!实际上,清太祖、清太宗的名讳似乎并不在避讳之列。《清史稿》载,太祖讳努尔哈齐,但是清太祖的弟弟穆尔哈齐、舒尔哈齐、雅尔哈齐并没有因避帝讳而改名。可见,清太祖、清太宗的名字是满文名,汉文似乎并不需要刻意避讳。当然,努尔哈齐后来成了努尔哈赤或许也有避讳的意思,但清朝官方似乎一直都是称努尔哈齐而非努尔哈赤。

龙与皇帝联系到一起源自汉高祖刘邦,也就是《史记》里那个著名的刘媪梦中与龙野合的故事。刘邦的后代们为了造神也真是无所不用其极,连自己的祖宗、刘邦的亲爹——刘太公的脸面都不顾了,硬是给自己的祖宗编织了一顶“绿帽子”!而龙也自此与皇帝结下了不解之缘。但是,历朝历代的皇帝都说自己是天子、受命于天,却从来没有谁说自己是龙!所谓“真龙天子”不过是民间的说法罢了。话说回来,皇帝住的地方全是龙,衣服上也是龙。说难听点,屁股底下坐的都是龙!如果皇帝自己是龙,把自己坐在屁股底下,恐怕说不过去吧?

说到底,龙不过就是一种图腾、一种吉祥图案而已,和所谓十二章纹中的其他图案并没什么本质区别。换言之,如果皇帝是龙,那十二章纹里的其他图案不也同样代表皇帝?那么,皇帝是什么?星辰、群山、华虫、宗彝……?正因为龙只是一种象征地位、权力的吉祥图案,并不是特指皇帝,更不是皇帝的名讳。因此,“龙”字从来都不在中国古代的避讳之列。古人只是不能随便使用龙这个图案,对于“龙”这个字却没有太多限制。既然“龙”字不在避讳之列,于成龙名字里出现龙字也就没什么可奇怪了。

为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

成龙哪是父母心里的期盼,出人头第,能故一番大事业,光宗耀祖,

为什么于成龙在古代能叫"成龙"呢?

这个问题问的奇怪,古代人为什么不能叫成龙啊?还人叫星驰,德华。汉字就那么多,好词也那么多。不能不给重名吧!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。