历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

帝王将权力交给舅舅而不交给叔叔,的确是历史上的大多数现象,其原因却和中国古代数千年的封建观念不可分割,是一个很有意思的历史现象,那么其真实原因是为何呢?

首先来说,帝王权力是个好东西,是不可能轻易移交的,一旦移交出去,自己不仅可能皇位不保,甚至可能身首异处,可见,帝王虽然是个好位子,但是历史上因为帝王丧失权力,而最后死于非命的君主实在是太多了,因此,作为一个正常的帝王,是不可能随便移交权力的,那么什么时候需要移交权力呢?

正常情况下,一般君主较小时,难以把握朝政,一般会选择一个信任的人来移交权力,进行过渡;例如清代顺治皇帝年幼登基,就选择了两个叔叔辈的作为辅佐,称为辅政王或摄政王,这个时候的权力移交是暂时的,在选择移交人时,首先要考虑移交的人是否有能力把握朝政全局,如果不能,即便关系再亲近也不可能;其次,便是可靠性,不能选择移交人之后,直接把权给篡了,因此一般会选择亲近而不可能篡权的人;一般符合这两条的就可以选择作为移交人。

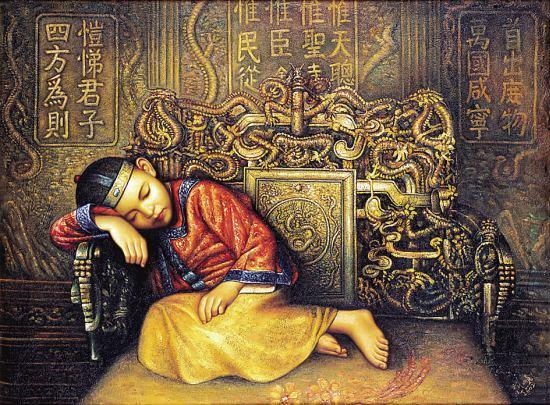

小皇帝

以顺治皇帝继位来说,首先是要保证朝政稳定,就是有能力的人,顺治的母系当然不满足条件,那么就只能有叔叔来作为权利人,即便存在较大篡权风险,但是对于当时形势而言,稳定政局才是重要的,更重要的是顺治作为继承人,也是多尔衮推荐的,因此并无多大选择余地;

如果可以自主选择,这一般会选择母系,就是舅舅,例如汉武帝选择辅政大臣时,就选择了霍光,而在东汉,则更主要的是外戚专权,在大多数小皇帝继位时,都选择了舅舅作为辅政大臣,例如东汉末年著名的何进,因为外戚不是本族,不存在篡位的风险,因此,在选择权利交接人时更有倾向。

何进

反观历史上,外戚篡位的少之又少,可能只有王莽了,但是同族篡位的就更多了,赵光义,朱棣等等,因此,在有选择的情况下,一般选择舅舅外戚的要比选择叔叔安全的多。

不过作为叔叔辅佐的也有存在,例如大名鼎鼎的周公便是杰出代表。当然如果叔叔、舅舅都不行,那就只能从大臣中选择了,选择的原则仍然是两个:第一能够把握朝政,第二不能有谋反之心。

诸葛亮

这其中的代表便是诸葛亮和司马懿了,只不过诸葛亮是正面形象,而司马懿是反面现象而已。

历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

俗话说,“爹有娘有不如自己有,老婆有还隔着一道手”。

谁愿意把自己喜欢的东西放到别人那里去保存呢?何况是权力这东西,最好是抓在自己手里,交给谁去管理也不放心哦。

历代帝王而且还是多数喜欢把权力交给舅舅一说,是不确切的,是不符合历史史实的。最多是有些帝王出于无奈,有时候暂时把权力交给舅舅,而不是叔叔,包括他大爷。

从秦始皇建立中央集权制度以来,就一直存在着皇权与相权之间的矛盾。帝王希望把权力控制在自己手中,丞相也想把持朝政。秦朝的灭亡,就是因为权臣赵高和李斯控制了皇权,修改始皇遗诏,废掉公子扶苏改立胡亥,控制了胡亥也就控制了朝政。

之所以有的帝王设立左右丞相,就是出于分权的考虑,不想让丞相掌握更大的权力。

这个不是本题讨论的重点,为了回答题主的问题,豹眼从两方面说明一下,帝王为了稳固皇权、削弱相权一般采取的措施,也就是把权力交给谁的问题。

第一,分封同姓诸侯王。

始皇实行郡县制,废除了分封诸侯王的制度。但在汉朝建立以后,历朝历代都有分封同姓诸侯王的惯例。

诸侯王本身就有很高的地位和很大的权力,这些人都是当朝天子的大爷、叔叔、兄弟、子侄,具有非常亲近的血缘关系。他们的存在,对于家族的政权稳固起到了重要作用,但也存在着威胁中央政权,也就是皇权的问题。

在这个情况下,皇帝如果再把权力交给叔叔们去管理,就缺少了制衡,很容易形成一家独大的局面,这是很危险的事。

比如汉初的“七王之乱”、晋初的“八王之乱”,都是帝王的叔叔们在作乱。

第二,帝王把权力交给舅舅,也就是外戚。舅舅掌控了政权,史学家一般会称作“外戚干政”。

这也是帝王不希望看到的结果,那为何不把权力交给叔叔而是把它交给了舅舅呢?

出现把权力交给别人的情况,一般是皇帝年幼,不能亲政。

按照一般惯例,往往是太后临朝听政,也称“垂帘听政”。

为何要“垂帘”呢?还是传统的习惯,女人不方便抛头露面。

那么,在朝堂内挂一个帘子,太后就可以处理公事,但外面的事就不方便处理。这时候就需要有人出面,也就是题主所说的,需要把权力交给别人。

究竟是交给叔叔呢还是交给舅舅?

豹眼以为这个问题很简单,如果有的友友还不太清楚,那就问一下你的太太,立马就清楚了。

孩子太小,一般会把自己喜欢的东西交给娘来保管,而娘保管不了又会把它交给谁呢?她会交给她娘或者她娘家的人。

太后临政,她会把权力交给幼主的叔叔吗?绝对不会。她首先想到的是她娘家那些兄弟,也就是幼主的舅舅。

并不是舅舅就多么可靠,起码太后认为比交给那些叔叔们更放心。

即便是失控,那权力还是在娘家人手里。

看一下吕后专权时的做法就很清楚,她不仅把权力交给吕氏,还想将来吕氏做皇帝。

外戚干政,这是一般的规律。在汉末时期,小皇帝很多,许多二三十岁的皇后就做了太后,经常会出现这种情况。

还有一个原因,那就是为了制衡。

年幼的皇帝不能主政,有舅舅来辅佐,就会出现外戚、相权(大臣们的权力)、诸侯王三方的势力集团。

都清楚三角形具有稳定性,三角婚姻除外。

外戚掌权必然与诸侯王、朝廷大臣出现权力分配的问题,也就有了矛盾。相互牵制,彼此协作,这才是政治最理想的状态。

有时候帝王鉴于外戚干政带来的后患,亲政后把权力收回。甚至有些帝王还发狠,立下规矩不许外戚干政,但很快就恢复了原状。

只要是小皇帝继位,太后临朝听政,几乎避免不了外戚干政。

曹丕鉴于汉末外戚干政的危害,曾经专门下诏杜绝太后干预朝政。在整个曹魏时期,没有出现外戚干政的情况,但权力到了叔叔及权臣的手里,小皇帝更危险。曹爽、司马懿专权就是例证。

总之,出于权力制衡及情感考虑,太后做主而不是小皇帝做主,一般喜欢把权力交给舅舅而不是叔叔。这在国人的情感中还是比较容易接受的,是一般的存在,不是个例。反而把权力交给叔叔,却让人意外。

孔子一直推崇的周公辅政,那是把权力交给了叔叔。尽管《竹书记年》的记载,颠覆了一直以来的认知,但不管咋说,那都是个例。兄篡弟位、叔篡侄位的情况,反而成为常事。

但外戚也会出现篡位的问题,王莽、隋文帝杨坚等都是外戚接受的禅让,与叔、兄篡位一样,都是抢占了小皇帝的位置,仅仅是江山姓啥的问题。

因此,只有把权力抓在手里最保险。但由于太年幼抓不住权力,第一选择还是交给舅舅好一些,都是无奈的选择。

历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

历代帝王其实都不愿意自己的权力跟别人分享。但是在主幼国疑的特殊时期,年幼的皇帝是必然更为信任娘家人的。

最主要的原因在于“叔叔是宗室,而舅舅是外戚。”

有人奇怪历代很多皇帝都在防外戚防宦官干政么?汉朝就是不断陷入外戚和宦官轮替干政的乱局中的么?这就对了,为什么外戚和宦官能干政?还不是因为年幼无的皇帝依赖外戚和宦官么?

叔叔一旦获得权力,因为宗室的关系,所以他本身就是先帝的血统,在特殊情况下,他若取幼主而代之,就极有可能变得理所当然。孙权如此,赵光义如此,朱棣更是如此。

孙策死时才20几岁,自己的唯一的儿子孙绍太小,让孙权继位是无奈之举,要为尚未稳固的江东考虑。孙权上位后,对待孙绍处处防备,处处打压,最后郁郁而终,原因就一目了然了。

赵光义更是“烛光斧影”,赵匡胤本身有自己的儿子,结果莫名其妙,暴毙身亡。即便拿来做幌子的"金匮之盟"也被爽约了,到最后选太子也没有选太祖一脉。不过赵光义没想到的是100多年以后,自己这一脉竟然绝后了,不得已还是把皇位还给了太祖一脉。

朱棣实际上还是通过武力夺取的自己侄子的皇位,打着“靖难”的旗号,结果硬是把朱允炆搞得生不见人,死不见尸。朱允炆的儿女们被圈禁了多少代,放出来的时候,连草和麦子都分不清。

但是舅舅就完全不一样了,因为舅舅是外戚,自己即便擅权,也要考虑下影响的。他必须还要维护自己的外甥。因为他的权力是依附于外甥的。

东汉末年的何进,其实出发点是不错的,诛杀宦官,自己当了大将军掌握实权。但是自己杀猪出身,水平有限,方法错了;还有就是何太后实在脑子不够用,竟然帮十常侍,不帮自己哥哥。

还有唐朝的长孙无忌,选嫡别的没意见,只有一个要求,那就是长孙皇后的孩子,文武双全的李恪因为是杨妃之子,就没那么幸运了,还是舅舅给力啊。

王莽绝对是舅舅中的另类,有人说他是穿越的。但是他绝对算是外戚,按族种论,也算是个舅舅。但是他把汉平帝给杀了,自己当皇帝推行改革,这恰恰就是他失败的根本原因所在。结果天下共讨之,他最终也万劫不复,脑袋被后世皇帝轮流收藏了几百年。

胤礽的舅舅索额图对胤礽那绝对掏心掏肺。但是拱早了,康熙说收拾就收拾了,换个角度,胤礽若是上位,索额图就是“索半朝”;康熙的舅舅(兼老丈人)佟国维深受康熙重用,人称“佟半朝”。这些都是皇帝重用依靠舅舅的具体表现。

所以通常来讲,一般舅舅的权力是依附于皇帝的,所以只要他没疯狂到王莽这个程度,是更容易受到皇帝宠幸的。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽

历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

秦昭襄王在位近六十年,就是因为他有个舅舅。秦二世胡亥在位仅仅三年就被杀,就是因为胡亥没有把权力交给舅舅。

胡亥继位后为什么要屠杀自己的兄弟?因为胡亥觉得这些哥哥们才是对自己威胁最大的人。就是这样,死了的扶苏还被陈胜等人用来大做文章。

当这些哥哥们被屠杀殆尽后,胡亥居然忘了还有个叔叔子婴。赵高杀了胡亥之后,就拥立子婴为帝,因为胡亥的这个叔叔也有资格做皇帝。

胡亥继位后,如果自己的亲生母亲还活着,胡亥有个舅舅可以依靠的话,怎么也不会落个如此下场。

胡亥在自己舅舅的辅佐下,可能历史就不是我们现在看到的样子了。

没有任何一个帝王愿意把权力交给别人。像秦始皇、汉武帝、朱元璋等有能力的君主都是尽可能地把权力集中在自己手中。

即便是刘禅这样的君主,在诸葛亮死后,也取消了丞相一职,把相权给分散开来。

只有自己能力不足的时候,才会采用他人来替自己分担。这时候替自己分担权力的人,一般只有宗室、后宫和权臣三类。

对一个帝王来说,其实很不愿意造出一个权臣;对于自己的宗室一般也不愿选择,因为对自己威胁最大的还是宗室。剩下的就只有太后或者皇后的势力可以选择了!

即便是自己的舅舅,也不会让他有太大的权力,一般会在宗室、外戚和大臣之间搞个平衡。让他们互相制约,尽可能地不让一家做大。一但失去平衡,他的帝位也就差不多了。

【我喜欢以连续的眼光看待历史上的节点。】

【非常感谢您的阅读、点赞、转发、评论。如果喜欢敬请关注 @寄暇学宫】

历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

一、这个问法本身就有问题,成年皇帝不喜欢把权力分给他人,舅舅也好、叔叔也罢,成年皇帝都不十分相信,成年皇帝都只相信自己。

二、之所以母舅比叔叔更有权力,往往是皇帝年幼,皇太后不相信他人,想借哥哥、弟弟掌控朝政而已。如何进何屠夫竟成了汉大将军。

三、母舅比叔叔改朝换代的概率小得多!

皇叔本是帝胄,无非长幼有序、庶嫡有别,再大权在握,危险系数五颗星。皇太后和自己的兄弟关系更亲近些,更信任些,再说弄个叔子、伯子掌权也是个麻烦事儿,两人挨近了,群臣要说闲话;离远了,又可能屁股相对,麻烦。更怕叔子皇袍加身,把侄子赶下台,甚至逼死,如赵光义对赵匡胤之子。当年慈禧、慈安联合叔子“鬼子六",干掉肃顺等八名顾命大臣后,把鬼子六还是架空了!

历代帝王为何多数喜欢把权利交给舅舅而不是叔叔?

以实际来说,但凡脑子正常的皇帝,不会将权力交给任何人的。

所以个人建议这个问题应该是”历代帝王为何多数喜欢重用舅舅而不是叔叔”,不能说是喜欢将权力交给舅舅,差别很大的!

至于为什么呢,接下来宋安之来具体说说。

这个通俗来说,皇帝的舅舅代表的是外戚这个团体,皇帝叔叔代表的是藩王这个团体,等于是本家。

打个比方,就是咱平常老百姓家中,如果分家产,基本上都是本家内部分,你见过舅舅外公跑过来分家产的吗?

所以说白了就是外戚没有继承权,对皇帝威胁不大,所以皇帝喜欢用。而藩王拥有一定的继承权,所以皇帝自然对其不放心,不打压你就不错了。

当然按照历史来说,外戚篡位的不在少数,诸王西汉之王莽,还有隋文帝杨坚,都是以外戚身份成为权臣,然后篡夺江山的。

只不过相对于藩王篡位,他们难度大一些,所以多经营了几年,比如加九锡什么的。

像王莽篡位,在掌握大权过程中费尽心机将自己树立为道德楷模,甚至不惜逼死二儿子处死大儿子。就是掌握大权以后,还经营了好几年,先是安汉公,后是宰衡,又是加九锡,最后成为假皇帝,再篡夺汉家江山,建立新朝。

而藩王篡位有一个好处在于,很多大臣只是忠于皇室而非具体到皇帝个人。所以藩王这个具有皇室血统的人篡位的话,那么往往他们会认为这是皇族内部的斗争,不会反对这种“家事”的,所以藩王篡位自然难度低了。

为什么会这样呢?

因为皇帝太放心外戚这个外人了,太提防藩王这个本家了,所以对于外戚相对来说限制很小,所以外戚自然有做大乃至篡位的机会。

现在大家看明白了吧?

谢谢观看宋安之独家原创回答,欢迎吐槽、点赞、关注~

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。