一个家长能把孩子逼到什么程度?

我表姐多年前离婚,她带着儿子和她父母一起住,孩子就是她的命。

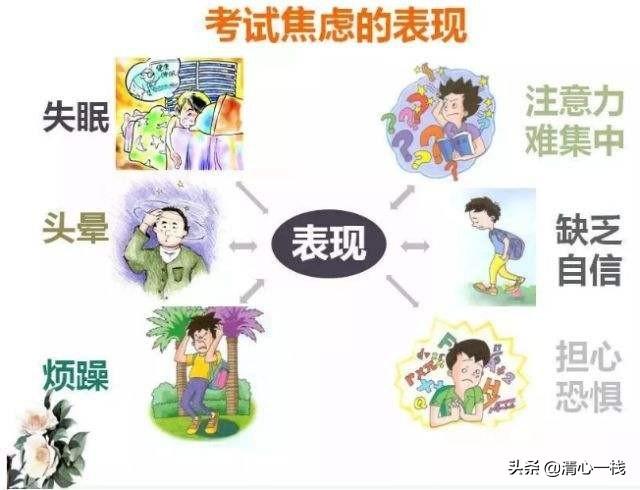

她的儿子今年读高二,学习紧张。他有考试焦虑症,每次考试那几天都睡不好。

这次期末考,他的情况仍没有改善。考试那几天孩子不想住校晚修,想去他姨家住放松些。

他没有叫他妈妈请假,而是让他姨给老师发信息,因为他知道他妈妈不会答应而且话多。

谁知他去他姨家的头天晚上,他妈妈也来了。一直逼问他:“儿子,你到底想怎样?为什么不回家?是不是以后都不住校晚修……”

那夜,他妈妈陪他同住。

他为什么不回家选择去他姨家?

孩子的神经绷到什么状态?

他想帮自己减缓压力,所以换个环境,好好休息应付考试。

然而,我表姐不懂孩子的心思,一路追随。她可能不知道,孩子不回家也是为了耳根清净,彻底放松自己。

说白了,孩子感觉喘不过气来,他妈妈却让他“逃”无可逃了。

我们小时候大概也试过,不想回家就去比较好的亲戚那住几天,要是父母跟着一起来是什么感觉?

哪里还能轻松了?

第二天六点十分,表姐像在自己家一样,吆喝着孩子起床吃早餐早读。

孩子真的好辛苦,晚上睡不好,早上被逼早起早读。他很努力很认真,成绩只在中上,和他妈妈有很大关系。

因为我表姐让孩子觉得总在备战状态,时刻紧张中,真担心他有一天会崩溃。

以上只是他们生活中其中的一个例子,还有很多事,换了别人可能早就发作了。

作为亲人,我们只能劝我表姐、宽慰孩子,为他们祈祷。但是,心是真酸却又无可奈何。

一个家长能把孩子逼到什么程度?

一个家长能把孩子逼到什么程度?

我想讲一个我在咨询室里面遇到的案例。一个高一的男生来见我的时候已经是重度抑郁,并且有过两次自杀行为,这些他的母亲都知道。最开始我跟这个孩子一起交谈时,这个孩子眼睛不愿意直视我,并且以挑衅的语气跟我说:“老师,你知道吗?我已经自杀过两次了,都没死成。”

我问他:“你可以跟我谈一谈你的这两次经历吗?”他同意了。

“第一次我服用了大量的退烧药,但是好像只是觉得有点恶心。”我于是继续问他那第二次呢?

他说,“第二次我把家里面的头孢跟父亲喝的白酒一起喝了下去,第二天,脑子昏昏沉沉的,最后也没有死成。”

当下情况其实是比较危急的,因为一个人连续自杀失败是可以极大地降低他对死亡的恐惧的,所以这个孩子目前需要启动一个危机干预的计划。于是,我严肃的问他,“那你还有第三次自杀计划吗?”

他好像没有想到我会提出这个问题,清了清嗓子,看着我说,“有,今天是周日晚上,如果我妈妈还要逼我回学校住宿,那么我就从学校的楼上跳下去。”

他说完后,我征求他的意见,并且告诉他这样的情况需要打破保密协议,我需要邀请他的妈妈进入到咨询室,他同意了。

当我跟他妈妈把这些事情以及孩子的自杀想法说出来之后,妈妈第一句话是,“老师,那如果让孩子去医院开请假证明,孩子的学习落下了怎么办?”

我不知道大家是否能感受到我当时的体会——愤怒而无奈!

一个孩子已经两次自杀未遂,并且有明确的第三次自杀计划,他完全是有可能说到做到的,而妈妈担心的不是这个孩子的生命安全,而是担心他的成绩,我觉得这可谓是把孩子的生命逼到绝路。

前几年,央视有一部很火的纪录片《镜子》,在镜子里面,孩子们也在控诉,家长,把他们逼成焦虑、低沉、抑郁、低沉、社会上的不良份子、逼成网瘾少年。

我们看到一个家长,他去逼孩子,可能不是有意识地咄咄逼人,可能是深入到生活中的一点一滴的言行举止里面,给孩子营造出一个牢笼,营造出一种窒息的感觉,这才是最可怕的。

每时每刻的这种隐形谋杀,有时候可能比一两次的恶言恶语更加的让人觉得无处逃脱。

其实在咨询里面,有时候我跟家长聊上一两句,我心里就常常会想,这样的家长能带出心理健全的孩子,那才奇怪呢。

很多时候我们说孩子是父母的复印件,孩子出了问题,我们要回到父母的身上去找原因。尽管这个说法有一点绝对,好像是把所有的责任错误都归结到父母身上,但是它从另一个侧面也反映出了父母的教育和家庭的影响,对孩子的成长来说多么重要。

希望我这个故事能够带给大家一些思考跟启发。

我是@国家心理治疗师黄孜孜

一个资深心理咨询师与家庭教育指导师,希望将我所学以及咨询中所接触到的心理学知识分享给大家,帮助大家更好地生活。有问题也可以给我留言,欢迎大家点赞,关注,留言。

一个家长能把孩子逼到什么程度?

在美国认识一个虎妈。

孩子上学的时候她认为学校的数学太容易,因此在家里教,然后让女儿数学跳级选课。女儿不喜欢,因为上课的同学是高年级的不认识,和妈闹了很久,虎妈一直不放弃,孩子从此上数学课不快乐,成绩说得过去,但并不出色。

同样是这个虎妈,因为自己没在美国念书,因此想把还送进常青藤,实际上是实现自己没有实现的愿望,因此去推这个孩子的体育,因为体育方面的专长有利于名校的录取。但这个孩子偏偏体育非常不灵,送篮球夏令营这孩子哭着闹着不肯去,打了几年的篮球技术还是很一般,在丫丫的俱乐部队坐硬板凳。说实在的,每年需要砍球员的时候这个孩子都是首选,但虎妈左求右求,不顾孩子完全失去了自信心,让她跟队做志愿者,最后孩子偷偷求教练砍掉自己,唏嘘。

这个孩子还学钢琴、小提琴、图书馆做志愿者等等,整个一个朝着常青藤努力的模式,但孩子一点也不快乐,也没有朋友,每次看到她瘦小的背影奔来忙去,我都唏嘘不止。

我常说,在教育中要记得鸡蛋从外部打开只能做一盘炒鸡蛋,但从内部打开的话会付出一个新生命。靠家长逼着往前走的孩子走不远,就是这个道理,即使暂时走得挺快,外力一旦去除,孩子便会停步,但愿那些虎妈虎爸好好学学儿童心理,千万不要把自己的孩子逼抑郁了啊。

一个家长能把孩子逼到什么程度?

就在前两个月,我们全科经过6个小时的生死急救,从鬼门关上抢回了一个自杀的14岁小男孩。

孩子自杀的原因,实在让人唏嘘,竟然是被父母以所谓的“爱”的名义,给生生的逼向死亡!

呼救声刺破黑夜的宁静今年6月的一个晚上,正好是我值班,大约在凌晨一点多的时候,一阵撕心裂肺的呼救声刺破了医院里的黑夜。

我从沉思中被惊醒,马上意识到有人需要抢救,马上冲过去,看见已有护士推着抢救床过来,抢救床上有个10几岁的男孩,嘴唇乌黑,脸色苍白,已经毫无意识,十万火急,立即送抢救室进行气管插管和心肺复苏。

后来得知,原来孩子小然(化名)是大剂量吞服了一种名为“盐酸地芬尼多片”的药,也就是我们常说的“晕车药”,然后喝了一杯白酒,

盐酸地芬尼多片是临床上常用的防治晕动症的药物,即老百姓所谓的晕车药。

此药物若大剂量口服,会出现中枢神经系统抑制作用,严重低血压、休克,甚至死亡!口服药物再饮酒,更会加重风险!

从鬼门关上拉回来的多才多艺的孩子结果五六个小时的急救,才把小然从死亡线上拽了回来!后面孩子转入ICU,经过ICU医护人员长达1周的全方位护理,终于让孩子各项生命体征都恢复平稳,转危为安。

后面我们发现,小然会很多才艺,会唱歌,会弹吉他,还会吹笛子......完全就是标准的“别人家孩子”。

那到底为什么,一个这样优秀的、才14岁的孩子,会自杀呢?

我只想让爸妈听听我的声音原来小然是家中独子,父母对他抱有很大的期望,从不允许孩子把精力花在除开学习和才艺的其他事情上。

并且父母对小然的要求相当严格,作息时间、娱乐项目、甚至连交朋友都有严格的规定。而小然也聪明好学,多才多艺且成绩优异。

于是理所当然的,小然也成为了邻居家教育孩子时,拿来做对比的“别人家孩子”,于是小然父母就愈发觉得自己的教育方式是正确的。他们认为让小然变得更优秀就是对孩子最好的爱。

就在小然入院那天,放学后小然和几个小伙伴一起打篮球,因此忘了去学钢琴,而小然回家后就被父母轮番的指责。

小然常给父母说他对钢琴不感冒,他喜欢打篮球、喜欢玩滑板...而父母说那些都不应该是正经的孩子玩的。

于是在父母无休止的责骂声中,小然开始有一些不服气的顶撞,于是被愤怒的爸爸扇了一巴掌。

小然回到自己房间后,用手机搜索各种自杀方式,最后选择了晕车药+白酒......

我曾经问过小然,当时难道就不害怕吗?小然说:我当时没想那么多,就只想让爸爸妈妈能听听我的声音!

别用爱的名义,把孩子越推越远!说真的,我做儿科医生这10年,经历过大大小小数十次命悬一线的抢救,但抢救一个自杀的孩子还是第一次,小然的故事不免让我感到唏嘘!

为人父母,我深知养育一个孩子需要付出的太多!深夜哺乳、凌晨跑医院,不停的换尿布、各种花样辅食、上学要辅导作业、帮助树立正确的三观......

可是很多时候,我们给予孩子的,每一样都是我们认为的最好、我们认为的最适合、我们认为的最好的爱.......却很少或根本就不关注孩子内心的真实需求!

有的父母,愿意为孩子想吃的一款美食折腾一整天,愿意为给孩子买一双运动鞋而省吃俭用一个月,甚至愿意为了孩子付出生命。所以他们认为他们是爱孩子的!

可是,他们却不愿意静下心来用心的陪伴孩子,跟孩子多聊聊天;却不愿意去了解和试着认同孩子的想法及喜好!

他们其实希望的是孩子按照自己的意愿而活!可是,就连他们自己都没法按照他们自己的意愿而活,何况孩子呀?

其实很多时候,在我们心里一直想着的是要给孩子最好的东西,但那只是我们的个人想法而已,并没有真正去关心孩子到底想要的是什么,没有去站在孩子的立场考虑问题!

所以,试着去倾听孩子的声音吧,记得降低自己的姿态,只当彼此是挚友!

一个家长能把孩子逼到什么程度?

【苦逼的家长,累死的孩子】

2019年11月3日晚,我在头条里看到很心痛的新闻:

8岁的小俊在写作业时突然流鼻血,然后趴在桌子上睡了;之后家长怎么叫都叫不醒,于是赶紧送去了医院。经过检查发现小俊身上多处脏器功能已衰竭。

医生经过全力抢救,小俊中途醒了一次,说“妈妈我好累,想睡觉”,之后,再也没有醒来。医生说,小俊根本没有求生意识,他觉得活得太累了。

原来小俊妈妈不希望他平庸,所以从小俊幼儿园开始就报各种补习班,周末也没有休息过,小俊因过度劳累,选择了这样离开。

小俊那句“妈妈我好累,想睡觉”,听得我瞬间泪奔。强势妈妈的过高要求,学校课业的沉重负担,名目繁多的课外补习,让一个八岁的孩子,没有了童年,没有了快乐,没有了自由。周一到周五,苦读苦学,在书山题海中艰难跋涉;周六周日,疲于奔命,在培训机构里苦苦挣扎。孩子,太累啦!

医生那句:小俊根本没有求生意识,他觉得活得太累了。说出了小俊的心声,道出了悲剧的真正原因。小俊,学习让他不堪重负,活得太累。一个八岁的孩子,花骨朵儿般的模样,人生的各种美好,他还没有看到过,体验过,在他八年的短暂生命历程中,品尝到的最深刻的是学习的艰辛与痛苦。甚至,连睡觉这样稀松平常的事,对小俊都是一件很奢侈的事情!生无可恋,沉睡不醒!

小俊之死,谁是凶手?教育体制、学校教育、培训机构,都有不可推卸的责任!但是,小俊妈妈是直接推手。也许我这样说,对一个承受丧子之痛的母亲有些残酷。

小俊的妈妈,只是当今中国千千万万的焦虑家长之一。从孩子呱呱坠地的那刻开始,他们就坚信:不能让孩子输在起跑线线上!早教班、幼儿园、兴趣班、补习班,“只要学不死,就要拼命学”!“不写作业,母慈子孝;一写作业,鸡飞狗跳”。孩子的成绩优秀,父母成就感爆棚;孩子成绩下降,父母急得寝食难安!

生为人父人母,都有“望子成龙,望女成凤”的美好心愿。孩子的学习成绩固然重要,但是孩子的健康才是最重要的。这里的健康既指孩子的身体健康,也指孩子的心理健康。毛主席说:“身体是革命的本钱!”没有了健康的身体,哪来优秀的学习成绩?没有了健康的心理,哪来健全的人格?

我想,小俊的妈妈,在儿子离开人世的日日夜夜里,可能最后悔的就是因为自己的焦虑,让八岁的孩子承受如山的压力!如果有来世,她和小俊还可以成为母子,她一定不会苦逼小俊,一定会让小俊轻松、快乐、自由!

希望家长们,不要过度焦虑!孩子的成长,是一个循序渐进的过程。孩子需要慢慢长大,我们也需要陪着孩子慢慢成长!

遇到听话懂事,好学上进的孩子,这是你的幸运;遇到调皮捣蛋、不思进取的孩子,这是你的命运。

无论你的孩子,成绩是否优秀,能否成才,身体健康,心态阳光,成为一个人格健全的人这是最为重要的!

焦虑的家长,教出来的孩子必定心浮气躁!

苦逼的父母,带出来的孩子一定心有阴影!

一个家长能把孩子逼到什么程度?

见到过一个熟人,男孩子高中毕业,高考名落孙山,家长准备物色一个未来儿媳妇,合心意就准备结婚。

谁知媒婆介绍了几个,不是家长看不中,就是儿子看不上,整整2年多沒有一个美女合格。

某年某月某日,有一个远房亲戚介绍了一个美女,当时在镇上的一个小饭店见面的。介绍人例行手续后,收了红包祝2位成功后离开。两青年人一见钟情,一见倾心如意,大有相见恨晚的感觉。在犹意未尽的情况下,约定下个赶场日在旧址不见不散。

半年过去了,双方约会多次,如胶似漆,两情相悦,意比金坚,女生说,非你不嫁,帅哥说,非你不娶。帅哥又约定某天带回家中见父母,如无意见,就登记领证摆酒席结婚,成其好事,美事。

谁知,天有不测之风云,帅哥父母不同意,对这个美女百般挑刺不已,这不行,那也不行,左边不行,右边也不行。反正就是反对,自己的儿子多次说服也不批准。最后男孩考上民办教师,说如果还是不同意的话,这个饭碗不要了,不做老师,不结婚,光棍一辈子。

在万般无奈之下,父母只有低头同意。结婚后,这个儿媳妇难运开始了,家公家婆依然对她十分恶意,百般丢难,处处设卡,指槡骂槐,儿媳妇娘家八代祖宗也被扒出来咒骂。

哭诉远在20公里外的老公知,但帅哥本来就是怕父母的孝子,当时学校教工宿舍不多,放不一下他俩的一张婚床。最后这个儿媳妇只好多数往娘家住,少数在夫家住。

帅哥的结婚之路困难重重,百般崎岖,荆棘满路,哭湿了多条枕巾,泪眼度过了多星夜,终于一病不起。校长叫家长带回医愈后再上班,位子,饭碗保留,并吩咐不用着急,人命大过天。竞然,这个帅哥离校后一去再也不能返回给学生上课了。

最终,恶魔家公家婆逼走了儿媳妇,不辞而别到他乡打工去了,30年过去,不再回头,而帅哥本身意志不坚强,沒有坚定地站稳自己的爱情立场。

恶公恶婆拆散这对小夫妻后第三年,帅哥架鹤西天去了。

这是我见到家长迫儿子到达这种程度!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。