《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

读《渔家傲·秋思》,悲凉和伤感中,不乏英雄气概。

展现在眼前的是一幅充满肃杀之气的战地风光画面,隐隐地透露宋朝不利的军事形势。

边塞秋季风景的独异,萧条寂寥尽览。

军旅中,到了晚间,思念家乡之情就愈加浓烈。

浊酒一杯饮下,不由得想起万里之外的家乡和亲人。然而,目前还未能像窦宪那样战胜敌人,刻石燕然,不知道何时才能归去。

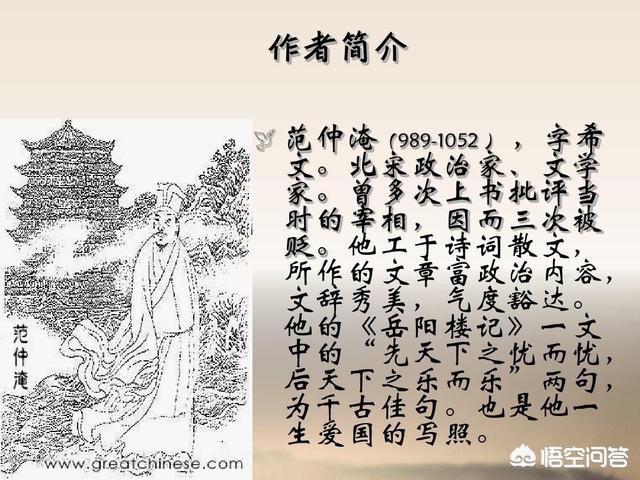

宋代:范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

谢谢邀请

《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

范仲淹不仅是北宋时期著名的文学家、政治家,而且还是文武双全,"出将入相"的军事家。多次担任北拒匈奴,西御西夏的将帅。

今天我们学习的《渔家傲.秋思》,就是宋康定元年(1040年)至庆历三年(1043年)间,范仲淹担任陕西经略副使兼延州知州(今延安),镇守边疆,抗击西夏时触景生情填的一首词。【后附田家英书写的《渔家傲.秋思》。

本词上片写景。向我们展示了一幅凄凉空旷而紧张的边城秋景图,我们仿佛看到了:肃杀的秋景,南飞的鸿雁;接着写:号角响起,在落日余晖的斜照下,处于大漠中孤城城门缓缓地关起。

下片抒情。说的是无数将土还是征夫,想家却无法回家,因战事紧急,只能暗夜里伴着悠悠的羌笛声落泪入睡。

这首词变低沉婉转之调而为慷慨豪放之声,把有关国家、社会的重大问题反映到词里,可谓大手笔。至今诵读仍凛凛然有生气。

从"词史"上讲,这首词沉雄开阔的意境和苍凉悲壮的气概,对之后的苏轼、辛弃疾等也有影响。

《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

《渔家傲 .秋思》范仲淹。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

[译词]

边界线上的秋天来了,

景物萧瑟,满目凄凉。

大雁头也不回地向衡阳飞去,

对这里呵连望也不屑一望。

听,营帐中的号角刚刚吹起,

四方边地之声接连在耳畔回响。

千山万岭成为天然屏障,

日暮时分,烟霭笼罩孤城,

紧闭城门,为了把敌人提防。

且饮下这杯浊酒,

不要思念万里之遥的故乡。

既然还没有刻石铭功,

就用不着把归家的计划设想。

听,羌管的声音多么悠扬。

月光照射着满地繁霜。

远征的人们难以入睡一一

将军,正搔着满头白发,

士兵,热泪在眼中闪光。

[说明]

作者于宋仁宗康定元年(1040)任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏侵扰。他在边塞达四年之久,对边塞生活和士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当时边地民谣中说"军中有一范,西贼闻之惊破胆"。词中反映了边塞生活的坚苦,表现了作者坚持反入侵的决心,以及外患未除、功业未建、士兵思乡等复杂矛盾心情。这种复杂感受和苦闷心情,与当时宋王朝对内、对外政策密切相关。作者针对当时现政曾提出一系列改革方案,但都未得采纳。北宋王朝当时将主要力量用于对人民的镇压,对辽和西夏族统治集团的入侵则基本采取守势,这就招致了对辽和西夏斗争的失败,结果又加速了国内的危机。在宋王朝错误政策影响下,范仲淹在抵御西夏斗争中,虽然忠于职守,竭尽全力,但却无法施展自己的谋略,相反,却一度遭受诬陷打击。词中流露出那种功业末建的苦闷心情,就是这一历史现实的真实写照。

前片着力描绘边地景象。北雁南飞,毫无"留意",衬托塞外的荒凉,"边声"、"角起",渲染军旅生活气氛,"孤城"紧闭,反映军情紧急。用墨无多却充分反映出"塞下秋来","异"于内地的特色,下片写白发将军、远征士兵坚守阵地与月夜思乡的复杂心情,作者寄情于"浊酒"、"羌笛"和满地繁霜,更觉神余言外。

在范仲淹以前,很少有人用词这一形式来反映真实的边塞生活,本篇实为首创。由于作者有较长时期的生活体验。所以词中洋溢着浓厚的生活气息,格调苍凉悲壮。

《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

好在下阙峰回路转

从雄浑到豪情,从豪情到悲壮,从悲壮到悲伤,从悲伤到叹息。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

上阙只是写景,首句一个“异”字,何止是表达新奇,新鲜,甚至还有一丝丝赞美之意。第二句隐藏了一个提问,为什么大雁直接飞过,从不在这里停留?所以,第三句应当是第二句暗中提问的答案,是因为边声,角声交织在一起,表现出这里时常有战事发生,所以连大雁也不敢多做停留。千嶂者,连绵山岭之意,引人深思的还是最后一句,长烟落日,难免会想起王维诗“大漠孤烟直,长河落日圆”之景,此景苍凉雄浑,气贯天地,可在这个豪情的美景之下,却是一座深闭的孤城。为何城门深闭,还是因为战事频繁,而且还露出一个残酷的现实,城中将士太少,所以只能守,却无法攻。

上阙只是叙述,然后通过普通的景物描写,来暗示边军的辛苦和战争的残酷。尤其是最后一句,将前面所有的美景一击而碎,再美又能如何,不过是孤城一座。

下阙便将镜头从远处拉到身边的普通将士身上,浊酒一杯,离家万里。虽然没有说如何思念家乡和亲人,可万里之遥,怎可能没有思念?此处不说思乡却把思乡之情渲染得满身全是。然后和上阙一样,又在暗中埋下了一个提问,为何不归乡?自然是燕然未勒,战事未平,归不得家乡。当然也可以说,未败敌寇,无颜归乡。结果便长留于此。这两句隐藏了问答模式。然后又听到了羌管声,羌管多为独奏,声色高亢悲怆,显然,这是一个思乡的将士所吹,画面到此已经是让人断肠了,偏偏又说了一句此时正值深夜,却有人仍然无法入睡,原以为会像许多诗词一样,在结尾弄得更加含蓄一些,谁曾想如此简单粗暴地将事实撕给世人看——将军白发征夫泪。兵少,马缺,物资匮乏,只能守不能攻,然后激情和斗志就像羌管声一样全落在了地上!

下阙之妙,就妙在毫不含蓄,直接了当。尤其最后一句中的白发和泪,更是让人悲伤不已,更难过的是,这种境遇无法解决,会一直持续下去。暗地里交待出一个事实。

不论是将军,还是士兵,或是征夫,或许在死在这里。

因为,他们看到了死亡,却看不到希望!

《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

其实,范仲淹一生写的词很少。因为他很忙,基本上没有时间写词。在范仲淹的理想中,他追求的最高目标是良相,辅佐君王治理国家,这叫医世,要是实在不行,那就做一个良医,医人。这就是范仲淹的先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的境界。

范仲淹是个文官,一直担任着宋朝的公共知识分子的角色,他是一个很厉害的言官,他秉承着韩愈的不平则鸣的原则,看不惯的就说就骂,最终搞得自己仕途不顺,自己搞得改革也成为最短命的改革之一。

范仲淹后来改行做了武官,负责在西北和西夏人做军事斗争。在军事上,范仲淹不是个刺头,而是个老谋深算的战略家。他不会犯“左倾冒险主义”错误,更不会犯“右倾机会主义”错误,而是步步为营稳扎稳打,采取积极防御政策,培养出许多像狄青那样有勇有谋的将领,并训练出一支作战强悍的部队,为宋朝西北边境的安全立下汗马功劳。

所以,范仲淹是一个文武双全的人,在文学上,特别是在诗词上,开了宋词的豪放派的先河,开了边塞词的先河,而在武功上,他又是北宋最著名的将领,他的存在,让北宋的边境安如磐石。

了解了他的为人之后,我们再来看看范仲淹最有名的一首边塞词,就知道这首词的妙处和对宋词的贡献了。

《渔家傲》

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

上阕写边塞风光。塞上之秋,战地风光万物萧瑟,不同于江南的绿意满眼繁花似锦,悲凉的胡笳伴随着长河落日,颇有王维“大漠孤烟直,长河落日圆”的意境。从写景来看,这首词已经突破了北宋早期花间词的窠臼,境界直白雄浑,仿佛一幅气势磅礴的山水画。

下阕抒情。范仲淹五十岁开始军旅生涯,天长日久,难免起乡关之思。即使是浊酒一杯,但是“举杯销愁愁更愁”,乡思犹如自己的影子,挥之不去。范仲淹虽有乡关之思,但是“匈奴未灭,何以家为”?所以“燕然未勒归无计”。想到此,白发萧萧的将军和常年征战在外的将士们,不禁流下了热泪。范仲淹留存于世的词作不多,这首词集中体现了他的思想,开启了宋代豪放词的新声。

《渔家傲·秋思》好在哪?你怎么看?

谢谢悟空小秘书邀答!

提起北宋著名文学家、政治家、军事家一一一范仲淹,我们首先想到的就是那篇千古传颂,人人耳熟能详的《岳阳楼记》,就是不能通篇背诵也起码可以道出"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐",作为一位文学家和政治家,这种"忧乐情怀"被一代又一代知识分子津津乐道,被诸多士大夫高山仰止。

但今天我要阐述的是,作为一位军事家的那些事!我们从一首词《渔家傲.秋思》说起:

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

范仲淹以西北秋天苍凉为背景,严格地说这阙词属于"边塞诗词"。表现镇守边关的将士们艰苦的军旅生活,以及他们的英雄气概。我们可以展开无尽的遐想,穿越到北宋时期的西北边疆。豪迈苍劲的羌笛管乐声吹响,一个深沉浑厚的男高音开唱:

"塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意"

秋天的到来,西北边塞的风物和景色出现了奇妙的变化,向着湖南衡阳方向飞去的雁群,似乎对此地丝毫没有留恋的意愿,一去不返。

"四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭"

军号声响起,各种风声、马嘶声,战旗猎猎,特有的交响从四面八方传来。在连绵不断的崇山峻岭环抱之中,矗立着一座孤城。孤城被弥漫的烟雾笼罩,天空布满日落残霞。抬头望天,大雁飞过,大地寂静,荒漠凄凉,给人一种冷落悲壮的感觉。在这种异域一样恐怖的地方,怎么能呆得下去呢?因而勾起将士们的思乡之情。作者想要离开,还是要留下呢?于是继续唱:

"浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计"

还是坚定地下来吧!我是不能离开的呀,只能斟上一杯浊酒,对万里之外的家乡,寄托思念的情怀。为什么?我们是军人,有自己的使命---边患未平,功名未立,怎敢苟且偷生?盘算回归家乡的日期呢? 这时画外音音乐响起⋯⋯

"羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪" 忽然由远及近,凄怨悠扬的羌笛声响起,那声音在孤城的夜空中回响盘旋,大地仿佛被寒霜覆盖了一样。此时此刻,虽然夜已深,但谁能入睡?将军已经愁白了头发,出征的战士洒下了满腔的热泪。

所以我认为,这首词无论从其文学性,艺术性,还是思想性堪称宋词中的佼佼者。中国古代的士大夫文人"以立志立言立德"都围绕着家国天下,真正有文史记载的历史人物,范仲淹也是屈指可数。如果说《岳阳楼记》反映的忧乐情怀是文正公的政治抱负,那么这首《渔家傲》反映出了范公的军事理想。淋漓尽致地体现出了范仲淹的人格魅力一一一"文能提笔安天下,武能上马定乾坤"。既有着忧国忧民的高尚情怀,也有戍边杀敌,保家卫国的豪情壮志,不仅是个刚正不阿的文人,同样也是一个勇冠三军的统帅。《秋思》的悲壮和柔情,给我们展现了一个不一样的范公伟业。

在此我用自己的一首词作来表达一下对范文正公的敬仰。同时谢谢悟空问答平台,给我一个展示自我的机会!

【唐多令.范文正公颂】

夙幕百花洲,拜谒书院楼。

忧乐遗篇诵心头。

岳阳千载誉文坛,万世名,尽风流。

几度谪边秋,安邦铸成就。

西夏有君称臣久。

《渔家傲》曲戍边愁,怀社稷,轻王侯。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。