“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。

这句古诗出自宋范成大的《重九日行营寿藏之地》。

《红楼梦》里,妙玉很推崇这句话。她原是仕宦人家的小姐,自幼多病,不得已才入了空门。自小在玄墓蟠香寺出家为尼,带发修行。

妙玉随师进京,她师傅圆寂后,恰巧大观园落成,王夫人听说妙玉后下帖子请她到栊翠庵修行。

妙玉自称“槛外人”。意思是她已看透世事,身心在槛外。出家人不在意生死,五蕴皆空。

然而,说是容易做起来难,她是云空未必空。

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。”

人生在世,无论过程如何,或贫困潦倒、或富贵荣华……终逃不过一死。

无论是死得其所还是死不瞑目,到头来也是黄土一捧,土馒头一个。

《红楼梦》中甄士隐唱的【好了歌】云——

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了……

谢谢邀请

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

说的太对了!别说是铁门槛儿,就是金门槛儿、银门槛儿、钻门槛儿,结局也不过是一个土馒头,或者是一个小匣子,这才是人生的最终归宿。好了(liǎo),好了(liǎo),如何再好,终究要了(liǎo)。

生前怎么风光,终究是过眼云烟。齐桓公,何等威风!他是春秋时期的第一个霸主,周天子惧怕,诸侯敬畏。可是晚年太凄惨了,身边没有个知心人,死了60多天,才被人发现,那叫一个惨!

一代女皇武则天何等气派,坐拥天下,享受着权力、荣耀与富贵,晚年依旧逃不过凄凉的命运,一个老人家被迫退位,被儿子算计,交出手中大权,闻者伤心!

末代皇帝溥仪,生来不凡,折腾了一生也没搞出个名堂来,最终连曾经是自己家的故宫都要买门票才能进去参观,隔着屏幕都能感受到他满满的无奈!

还有贾不假、一个史、金陵王、好大雪,哪个不是钟鸣鼎食之家、富贵豪华之地?

结果呢,一个接着一个衰落了,就像多米诺骨牌,家业凋零,金银散尽,千红一哭,万艳同悲,树倒猢狲散,飞鸟各投林,落了片白茫茫大地真干净!贾家到底还是没有摆脱得了“富不过五代”的命运!

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

《红楼梦》处处隐喻,作者虽然避讳年代可考,还是表达了自己的政治观点和社会责任。而这些思想,往往通过笔下人物给予描画。所以红楼女儿绝不千篇一律,各有特点。喜欢仕途经济的薛宝钗,爱读四书的林黛玉,推崇“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”的妙玉,立志创一番事业的探春。这些红粉的精彩,都代表了作者的思想。

妙玉是畸人,是不容世俗之人,也是遗世之人。她与当时的社会格格不入,与她出身江南士族有关系。妙玉家在江南传承几百年,受到的是传统文人思想,改朝换代对于他们的冲击特别大。妙玉讽刺贾家俗,就是以正统自居,嘲笑贾家画虎不成反类犬!

妙玉说:古人自汉晋五代唐宋以来皆无好诗,只有两句好,说道:“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。”范成大这句诗符合她身在红尘,心已出世的境况,但也有酸溜溜的意味。我蹭分析过妙玉为何身藏那么珍贵的茶器。认为妙玉为前朝官宦世家子弟。虽然家族在新朝没落了。可无论学识,修养,文化,底蕴都要高于新朝贵族。她嘲讽贾家拿不出来和她等同的茶器,就表示新朝贵族底蕴不够。

《红楼梦》写妙玉,我认为是用前朝旧人,或者汉族正统思维来影射故事。妙玉推崇范成大,主要是范成大在清初影响非常大。尤其他作为宋使出使金国,慷慨激昂,不受辱而回,是谓有气节文人典范。而他撰写的《揽辔录》更是影响极大。

《红楼梦》作者不止一次嘲讽当世的变节文人。他借鸳鸯之口骂出“宋徽宗的鹰,赵子昂的马都是好画(话)儿”,就是嘲讽投身敌营做鹰犬之人。而鸳鸯父母在金陵看老家,妙玉出身苏州世宦,其实都影射他们所代表的江南有气节的士大夫对新朝统制的抗拒和对投身新朝为奴作弊的态度。所以鸳鸯又骂:什么“喜事”!状元痘儿灌的浆儿又满是喜事。怪道成日家羡慕人家女儿做了小老婆,一家子都仗着她横行霸道的,一家子都成了小老婆了!这是作者对投身新朝之人最大的讽刺。而林黛玉长在贾家,变成“俗人”更是有意思的描写。

当然这是隐藏在《红楼梦》背后的时代意识形态,有人认可,有人不认可,认为《红楼梦》不会承载那么多。其实我想说,作者作为时代文人,必然会有对时代的看法。《红楼梦》之所以处处隐晦还成为禁书,与此是相关的。

抛开这些,我们再聊聊作为贾家大观园中的妙玉为什么会说“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。”其实也代表了作者关于贾家兴亡的看法。贾家有寺庙铁槛寺和馒头庵,出处就是范成大这首诗文。贾家荣宁二公创业初期,深有忧患意思,所以铁槛寺既是对家族的余泽,也有对后世子孙的警醒。可惜就如脂砚斋说的,后世子孙辜负祖宗良苦用心。铁槛寺和馒头庵并不能对他们警醒。

妙玉此言,其实是作者再一次提出警示,就像第二回开篇贾雨村所见“身后有余忘缩手,眼前无路想回头”一样,是兴亡的不二法则,谁也逃不过。

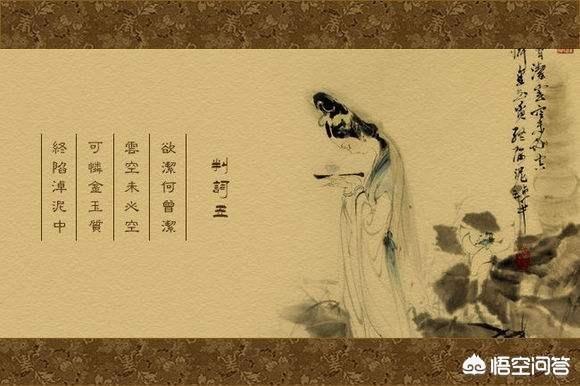

妙玉判词:

欲洁何曾洁,云空未必空,

可怜金玉质,终陷泥淖中!

既有对自身的描写,也有对世人的嘲讽,更有对兴衰的哀叹。《红楼梦》本质是大兴亡的背景,写尽小兴亡。至于每人的理解,就看各自不同的角度了。而妙玉是畸人,一如清朝诗人孙枝蔚在《饮酒和陶韵》中写到:“幽谷有畸人,忍饥不肯仕。隣国闻其名,岂曰少知己。”而陆游同样有此亡国慨叹:“野馆多幽事,畸人无俗情。静分书句读,戏习酒章程。”

妙玉用铁门槛形容贾家的世袭,告诫贾家,曾经我们也以为是千年的富贵,可现在看来,都已经作古,所谓土馒头,当然是灭亡之意。妙玉通过前人的兴亡,来警示贾家。当然,也讽刺贾家,你们也会亡。而放在作者的大兴衰角度,就是小家庭会亡,大家族也会亡,进而一代代王朝都会兴衰交替。

《红楼梦》阅读有意思的地方不为了探秘背后故事,反倒是这些知识点,就足够爱红之人受益终身了。

【文/君笺雅侃红楼】欢迎关注!

本文资料重点引自:

《脂砚斋重评石头记》80回本

《红楼梦》通行本120回本

《工笔红楼梦》清.孙温

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,此诗句出自宋朝诗人范成大的诗《重九日行营寿藏之地》。重九日就是重阳节,重阳节要登高,范成大爬山去了,他看见了寿藏之地,就是活人为自己将来修的墓穴,就有了那首诗。作者在引用的时候改了一个字,把门限改成了门槛。这一改对应了《红楼梦》中的铁槛寺和馒头庵。

一、从书中故事看作者的用意 《红楼梦》中贾府有家庙铁槛寺,附近有个馒头庵。贾家人死了,都寄存铁槛寺,所以铁槛寺也是坟墓。土馒头是坟墓,说馒头庵是因蒸得好馒头得名,其实也有土馒头之意。 铁门槛作为封建社会富贵家族的象征,门槛越高,越结实,体现的家族地位越高。富豪之家的门槛再高,哪有永世不倒的繁华?又有谁抵得过生命无常,到头来还不是都须一死。

1、贾府家庙铁槛寺:槛内槛外的故事 铁门槛用来显示门庭高贵,长盛不衰。有钱有势的人,他们的门槛要用铁包上,希望这铁门槛代表一种气派。而且可以千年不坏,希望铁门槛能够一直存在,也是希望家族能够一直延续辉煌。子子孙孙享受无穷的荣华富贵。贾家宁荣二公创业初期,深有忧患意识,建立家庙铁槛寺既是对家族的余泽,也有对后世子孙的警醒。 然而,具有讽刺意义的是,作者讲了这样两个故事。 第十五回,秦可卿的灵柩要送至铁槛寺中寄放。铁槛寺里有阴宅,算是临时坟地。纵有千年铁门槛,终须一个土馒头,铁门槛里是富贵繁华世界,土馒头里是永恒的沉寂。这里却反过来,铁门槛里面停着棺材,繁华褪去,时光停止。 第六十三回,贾宝玉过生日,收到妙玉派人送来的粉红色贺帖,上面写着“槛外人妙玉恭肃遥叩芳辰。”妙玉自称槛外人,这倒是没反,可是槛外人正在做着的却是槛内事。邢岫烟解释妙玉自称槛外人,宝玉如醍醐灌顶,怪道我们家庙是铁槛寺。妙哉作者,把这槛内槛外的故事讲得出神入化,一个铁门槛竟做出这等大文章。

2、铁槛寺附近的馒头庵:发生在那里的故事 贾府为秦可卿安灵要在铁槛寺做三日道场。王熙凤嫌不便,带宝玉秦钟到水月庵又叫馒头庵去住,说这里蒸得好馒头,读了故事才发现,原来是做人肉馅的馒头。庵中净虚老尼不净不虚,满心滿脑子尽是污浊和欲望。她求王熙凤帮助摆平一件婚姻纠葛案。害死一对有情青年,王熙凤索得三千两银子。王熙凤不住铁槛寺而去馒头庵,就是走向死亡。她玩弄权术、见钱眼开、灭绝人性。终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。王熙凤何曾参透人生玄机。 秦钟多情更滥情,在贾府家塾,他就和小生香怜偷情,看到村姑二丫头,他也心怀不轨,在乃姐安灵之时、之地得趣于智能。巧姐儿出痘子,贾琏夫妻都不同房。秦钟贪恋肌肤之亲,走向自己的宿命,为作者所不齿,让他夭亡。欲望太过催人命。 土馒头指坟墓,是生命终结的标志,一个馒头似的坟头,就是生命终结时所有人最终的归宿。

二、妙玉为什么欣赏、推崇这句诗

要知妙玉为什么推崇“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”这句诗,就要弄清楚妙玉其人。妙玉是官宦人家出身。因为自小多病,不得不出家,带发修行。她出家后不久,父母竟都亡故了。师父还跟她说:“衣食起居不宜回乡。” 妙玉才华极高,却又性情古怪。第六十三回,宝玉说妙玉:“他为人孤癖,不合时宜,万人不入他目。”在给宝玉的拜帖中自称槛外人。搞得宝玉不知所措。 妙玉推崇那两句古诗和她的身份有着很大的关系,她是带发出家在栊翠庵里修行,她应该看淡繁华富贵权势,本该一心不闻窗外事,她也自称槛外人。这两句诗也道出佛道修行的领悟。妙玉推崇这句话,可以显得她把世间一切繁华艳丽都看作未来的土馒头。 然而欲洁何曾洁,云空未必空。妙玉说“侯门公府,必以贵势压人,我再不去的。”必得王夫人要人写了帖子请她才肯来。如果说她连生死都看得明白,怎么原来竟差那一张请帖;她自称槛外人,却给槛内人祝寿,而且要用粉红色的贺帖;她自称槛外人,却知道贾母不吃六安茶,知道宝玉生日;她知道对于土馒头而言,人与人是没有区别的,可是她的分别心格外重。这一切都说明她这个槛外人一直在窥探着槛内。说明她身在佛门,心系红尘。至少是个不甘心的槛外人。她推崇那句诗是装点出家人门面的。起码唬到了贾宝玉。

三、小说给我们的启示 这句话只是在感叹荣华富贵也逃不开生死离别。作者在写妙玉时用了这句诗,是要警醒世人,人生百年终有一死。但这不过是感叹而已,并不适用于人的行为指南。仅仅从死亡这个最终结果就来推断荣华富贵没有意义,实在是谬之大极。 这是虚无主义的人生观。其实只有经历过,才能真正理解,只有拥有过,才有资格说放下。不以现实为支撑的高调就是无病呻吟。既然是槛外人,就应该身在红尘,心在世外。自然也就应该把俗世的这些富贵荣辱放下,看淡。只可惜妙玉云空未必空,一个喝水的杯子也要分出众生的三六九等,世俗的宝玉也让她尘缘未了、凡心暗动。 实际上,古往今来,真正看透人生的能有几人?妙玉自称槛外人,甚至连男女感情这件事都还没有看透:她用自己的茶杯给宝玉倒茶;她给宝玉送庆寿函,被岫烟笑她:“僧不僧,俗不俗,女不女,男不男”。心系红尘的她却不得不以冷艳的外表掩盖自己。她的那份高雅,孤傲,使她成为了一块可望而不可及的妙玉。谁曾想“可怜金玉质,终陷淖泥中”。

妙玉一方面看穿了人世间的富贵繁华,一方面却又摆脱不了世俗的诱惑。“欲洁何曾洁,云空未必空”,她刻意与世人避嫌、孤僻怪诞,仍是入了俗局。面对栊翠庵里人生的寂寞与荒凉,只能用‘纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”来安慰自己那孤独寂寞的心,称自己为槛外人来压抑自己那份躁动的情。《红楼梦》通过妙玉这位美丽高洁的少女的悲惨遭遇,要揭露的这个肮脏邪恶吃人的社会。 命运无常、生命有期,人生还有哪些东西不能失去?是铁门槛?还是铁帽子?在无常的人生面前,没有什么东西是牢固的,没有什么东西可以是不朽的,它们最终都将化为黄土、荒草,化为融入历史深处的一缕烟尘。 生与死,欲望与看破,这本就是个非常复杂的问题,却在一句诗中体现出来,值得人去咀嚼。 “纵有千年铁门槛 终须一个土馒头”,与《红楼梦》中好了歌和好了歌注讲的是同一个道理:繁花似锦、烈火烹油的生活最后终将归于寂寞和虚无。纵然现在是风光无限,谁又能阻挡最终一场荒凉的悲剧呢?作者将这种人生的幻灭感写得淋漓尽致。 人生切莫过于执迷,人世无常,浮生若梦,转眼就是百年,纵有粮田万倾,房屋百间,也躲不过人死灯灭的命运。但是人生也不可太过看透。太过看透、太过消极,社会就没有前进的热情和动力。

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

这是在《红楼梦》中,妙玉最为推崇的两句诗。

同样,这也应该是作者曹雪芹极为推崇的两句诗。

妙玉之所以无比推崇这两句,在于她独特的身世和经历。

妙玉是谁?

她可不是普通的姑子,而是官宦人家出身的大家小姐。只是因为自小多病,买了替身都不中用,才不得不亲自出家。是以妙玉是带发修行。令人奇怪的是,妙玉年纪轻轻,竟然父母都亡故了,只剩下一个师父。而且这个师父还跟她说:“衣食起居不宜回乡,在此静居, 后来自有你的结果。”这就不免让人心生疑窦:为何拥有如此才情样貌的官宦人家的大家小姐,竟然被师父要求不宜回乡?她的其他亲人不想念她吗?

而且自从妙玉受邀入驻栊翠庵之后,几乎从未听说妙玉于家乡的人或者物有过任何通信。这,又是为何呢?

王夫人道:“他既是官宦小姐,自然骄傲些,就下个帖子请他何 妨。”林之孝家的答应了出去,命书启相公写请帖去请妙玉。次日遣人备车轿去接等后话,暂且搁过,此时不能表白。【庚辰双行夹批:补尼道一段,又伏一案。】【己卯眉批:“不能表白”后是第十八回的起头。】在王夫人吩咐去请妙玉之后,脂砚斋的批注里面写道:“补尼道一段,又伏一案”“‘不能表白’后是第十八回的起头”。

由此可见,妙玉的身份大有问题。如果没有问题,曹雪芹一开始也不会“不能表白”。这其实不是“不能表白”,而是“时候未到”。也就是妙玉师父说的,“后来自有你的结果”。

妙玉的身份,隐藏属性实在太高。从《红楼梦》第四十一回,妙玉奉茶一段,我们可以猜测出一些端倪。

第一,妙玉给宝钗和黛玉的茶杯都是“珍玩”级别的,无论是刻字还是外形,都彰显了其非同凡响的地位。

试想,杯子上的字是隶书,就可见杯子年代久远,大约是处于战国到魏晋时期,因为隶书起源于战国而沉寂于魏晋以后。何况宝钗杯子上明白写着“晋王恺珍玩”字样。

王恺大家可不要小看,他可是西晋曾经赫赫有名的贵戚,晋武帝的叔父,得武帝之助,堪与富商石崇斗富。

更可贵的是,这个杯子上写着“宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府”一行小字,秘府大家可能不清楚,这可是汉代以来宫廷保藏图书的地方,苏轼都不敢说“用过”,只敢在上面标明自己见过,可见这个东西是皇宫之物,多么贵重。

而黛玉的杯子呢,虽然没有宝钗那么明显,但是从隶书和杯子名就可以看出来。这俩杯子上的字,现在搜狗拼音都打不出来。可见是真正古玩了。

而绿玉斗比起来就平常多了,可能上面啥也没刻着,所以宝玉以为是个俗器,其实未必。

妙玉能得到这样的宝物,可见其家世非同寻常,远非贾府可比,何况妙玉也因宝玉对其茶杯不满而说对宝玉说过:“这是俗器?不是我说狂话,只怕你家里未必找的出这么一个俗器来呢。”

由此可见,妙玉的出身远比贾府更显赫。是以,她才有自信说贾府连一个“俗器”也找不出来。

妙玉之古怪,人所共知。

第五十回中,李纨想要栊翠庵的梅花,偏偏让宝玉去要,说“可厌妙玉为人,我不理他”。

贾环也说,妙玉这个东西是最讨人嫌的,她一日家捏酸,见了宝玉,就眉开眼笑了。

第六十三回中,宝玉也说妙玉:“他为人孤癖,不合时宜,万人不入他目。”甚至还在给宝玉的拜帖中自称“槛外人”。搞得宝玉不知所措。

岫烟笑道:“他也未必真心重我,但我和他做过十年的邻居,只一墙之隔。他在蟠香寺修炼......闻得他因不合时宜,权势不容,竟投到这里来。......”这不仅说明了妙玉找人嫌弃的性格,也交代了她之所以不回家而呆在金陵的原因——权势不容。可权势不容的前提是“不合时宜”,按理说,她一个官宦小姐,大门不出二门不迈,纵然说话孤傲一些,又怎会得罪权势,导致“权势不容”不能回乡呢?

比较合理的推测应该就是,妙玉才貌双全,被当地权贵看上,而她那样孤傲的性子,自然不肯就范。就因为她不肯就范,所以连累父母也被害死。而她之所以和丫鬟婆子能够活下来,就是因为她师父“极精演先天神数”,故而先行让她修行避难。或许根本不是妙玉身体不好不得不出家(因为《红楼梦》中似乎并没有妙玉犯病的案例),而是因为被权贵看上,不得不出家以避免。谁料正因她的出家,触怒权贵,带累满门抄斩,最终家破人亡。

还有一种推测就是妙玉家里文物众多,因此被权贵惦记上,没想到被她师父算了出来,提前带着妙玉远离了家乡。对方因为找不到妙玉(因为妙玉出家了),迁怒于她的家人,于是她家被陷害,满门抄斩,家破人亡。

在这种语境下,我们再来理解妙玉的自称“槛外人”,就顺理成章了。

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”出自范成大的《重九日行营寿藏之地》。整首诗的大意是,人生有限,人终归一死,是谁也抗拒不了的自然规律,何必生前为了所谓的权势名利而汲汲营营。

过去封建贵族家庭或者是富豪人家会被称做门槛高,这体现了住宅的气派。而且最有钱和最有势的人,他们的门槛要包铁皮,有的人家希望自己的铁门槛可以存在一千年,也就是说子子孙孙享受无穷的荣华富贵。

但是,就算你这个铁门槛能够存在一千年,你能活一千岁吗?到头来你需要一个什么呢?需要一个土馒头!“土馒头”在这句诗里构成一个标志,生命终结的标志,就是说到头来,你无非也是要死掉,徒然留下一个坟头而已。过去地位越高的人,死了以后坟头就做得越大,帝王的“土馒头”甚至会成为一座丘陵,但那“土馒头”再大,你人不存在了,又有什么用呢!

或许,妙玉原先的家庭也曾贵比王侯,有着坚实的“铁门槛”,但是最终还是因为各种原因被抄家,没落掉了。只剩下妙玉一个人孤苦伶仃地和丫鬟婆子度日。荣华褪尽,亲人尽失的妙玉,倍感生命的无聊和无常。但是,与此同时,因为正当豆蔻年华,她也仍然在内心有所希冀,希望自己能够遇到一个拯救自己的“盖世英雄”——可惜的是,贾宝玉并不是这样的人。

怪不得《红楼梦》中,对妙玉的判词是:

欲洁何曾洁? 云空未必空。可怜金玉质,終陷淖泥中。而《红楼梦曲》中,给她的曲子是《世难容》。

[世难容]气质美如兰,才华阜比仙。天生成孤僻人皆罕。你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌。却不知太高人愈妒,过洁世同嫌。可 叹这,青灯古殿人将老,辜负了,红粉朱楼春色阑。到头来,依旧是风尘 肮脏违心愿。好一似,无瑕白玉遭泥陷,又何须,王孙公子叹无缘。这说明,对于妙玉,宝玉自始至终都有一种惋惜的情怀在里面。

据脂批提示,佚稿中写妙玉流落“瓜州渡口”“红颜固不能屈从枯骨”,贾府败落后,妙玉的处境可想而知。最终,她也难逃这世网。

其实,又何尝是妙玉才有“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”的感喟呢?

世家大族,自古也便这样来。

欲知更多《红楼梦》详情,欢迎关注头条号:半瓣花上阅乾坤。

“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,对《红楼梦》中妙玉最推崇的这两句古诗你怎么看?

要说清楚妙玉为什么推崇范成大的“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”这句诗,就要弄清楚妙玉是何许人也。

《红楼梦》是一部明末清初时期历史故事的寓言小说,讲述的是李自成攻进北京城称帝直到满清统一中国的这段历史。由于迫于当时的文字狱,作者化明清历史为风月故事,把真实的历史隐藏其中,成为中国乃至世界文学史上仅有的具有正反两面的文学巨著。书中所创作的金陵十二钗就是当时各个政治团体的众生相。妙玉就是其一。

妙玉所代表的形象是当李自成攻进北京城,简历大顺政权,南面称帝之时,隐居避世的那一群文人。这些人都有较好的文化素养,当李自成称帝之时,他们躲进深山之中,庙宇道观之内,一副不事贼朝,道貌岸然的样子。实则是相时而动,一心功名利禄的名利之徒。当满清政府定鼎中原,立足已稳之时,相继复出,成了清政府的忠实奴才。所以作者在书中极尽讽刺之能事,作判词道:

欲洁何曾洁,云空未必空。

可怜金玉质,终陷淖泥中。

判词中的“金玉质”指的这些人是汉人。淖泥,指的是满清。从这里可以看出,《红楼梦》的作者是不屑于偷懒满清,摇尾乞怜的。

在第十七回,林之孝家的在介绍妙玉时说:“外有一个带发修行的,本是苏州人氏,祖上也是读书士宦之家。……今年十八岁,法名妙玉,如今父母已亡故,身边只有两个老嬷嬷,一个小丫头伏侍。文墨也极通,经文也不用学了。模样儿又极好。因听得长安都中有观音遗迹并贝叶遗文。去岁随了师傅上来,现在西门外牟尼院住着。他师傅极精演先天神数,于去冬圆寂了。妙玉本欲回乡的,他师傅临寂遗言,说他衣食起居不宜回乡,在此静居,后来自有你的结果。所以他竟未回乡”。这里的妙玉,即庙玉,庙,庙堂,朝廷之意。(如范仲淹《岳阳楼记》“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”)“带发修行”,不是真正的修行之人。“文墨极通”,朝廷的文管当然是文墨极通。经文也不用学了,本来不是真心修行的人,学经文做什么?(这句话不是说妙玉通晓经文,而是说她不用学)“模样儿又极好”,指妙玉是汉人,是如花似玉的人,所以说模样儿极好。(《红楼梦》中花玉都是指汉人)。“长安都中有观音遗迹并贝叶遗文”这里的观音遗迹,指的是观察世事发展动向的意思。他师傅临终时对他说“衣食起居不宜还乡,在此静居,自有你的结果”为什么这么说,因为他的师傅极精演先天神数,早就知道了妙玉的结果,所以这么说。

这里的“极精演先天神数”,为什么要加上个“极”字,这里有讽刺的意味,因为妙玉也“极精演先天神数”,早就预料到了历史发展的动向,结果绝对不是李自成的天下,最终将会是满清定鼎中原。这就是今天我们这个题目说的问题,当然作者说的比较隐晦,用的是范成大的一句诗“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,这句诗中的“千年铁门槛”指的就是我们众所周知的万里长城,馒头的馒通满,满头,满清做了中华的头。作者巧妙地借用了范成大的这一句诗,进行了转借,引申。正面表达了对于人生无奈的感叹,反面却隐藏了对那些文人相时而动,见风使舵的鄙视。

《红楼梦》真的不愧为天下第一奇书!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。