诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

在整个三国时期,每一个有所成就的政治集团,都有着自己的战略规划。比如袁绍就有统一河北四州,再南下争夺中原。曹操则是任用智能,立足中原,挟天子以令诸侯,对周围敌方势力各个击破。孙权是全据长江,建号帝王,北向争夺天下。至于说刘备,则是诸葛亮为他谋划的《隆中对》。在这些战略规划中,最脍炙人口的就是诸葛亮的《隆中对》。

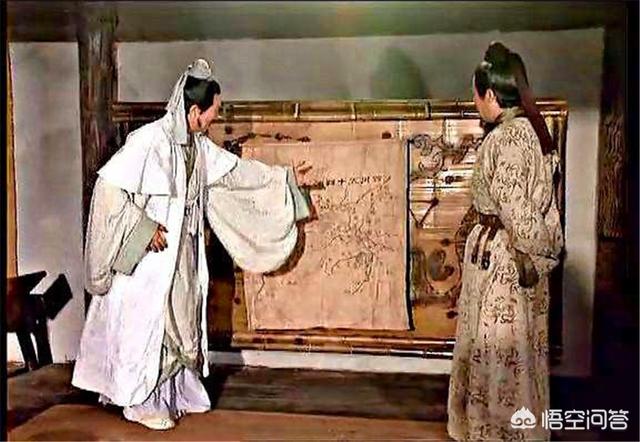

一、从《隆中对》里透露出的信息,彰显着诸葛亮的智慧。当时的刘备在北方无法立足,被迫南下依附刘表,就是因为他手下缺乏政治人才。虽然依靠手下的勇将关羽、张飞和自己的谋略,能够支撑一时。可是在曹操的打压下,刘备的抱负一直得不到施展的机会。在新野暂时安身后,他总结了自己的经验教训,决定遍访贤才,来扩充自己的阵营。在旁人的举荐下,刘备三顾茅庐,终于请得诸葛亮出山辅佐自己。

《隆中对》就是诸葛亮在刘备三顾茅庐时,为初次见面的刘备提出的战略规划。这个规划之所以脍炙人口,是因为它具有的合理性和可操作性。它既高瞻远瞩,又脚踏实地。这让窘困无路的刘备,一时间找到了奋斗的方向。从此,刘备的事业走上了正轨,进入了发展的快车道。

在《隆中对》中,对天下的形势把握得十分准确。那就是能够匹敌刘备,争夺天下的势力,只有曹操和孙权。这就是大家说的,诸葛亮未出茅庐,就料定天下三分的原因。但是,诸葛亮为刘备提出的规划,是要一统天下,而不是仅仅三分天下而已。

在这个规划中,诸葛亮将统一天下的步骤分为三大步。第一步是先占领荆州和益州。第二步则是进行战略休整,对内做好北伐的准备,对外和孙权搞好外交关系。第三步则是在时机成熟的情况下,兵分两路,一路从荆州兵出宛洛,一路从蜀中兵出秦川。这样就能够打下汉朝的两大都城,复兴汉室、一统天下的霸业就能够实现了。

我们看这个战略规划,就能够知道,诸葛亮为此付诸了很多的心血。首先他对当时各个势力的情况作出了缜密的调查。他对曹操、孙权、刘备、刘表、刘璋、张鲁等比较大的势力的内情都了解得很清楚。以诸葛亮一个二十多岁的年轻人,在那个信息闭塞的年代,能够做到这一点是十分难能可贵的。他在这些势力里,将敌人、盟友和要谋取的目标,都规划得井井有条。这足以看出诸葛亮敏锐的政治嗅觉。

对于刘备的内部,诸葛亮也是了如指掌。他对于刘备,就很含蓄的指出了他的优点和缺点。刘备的优点是善于利用汉室宗亲的身份包装自己,并以仁义的口号来收揽人心。但是刘备缺点是,军事、政治能力不足。对此,诸葛亮为刘备提出的办法是倚强凌弱,以静制动。

诸葛亮的办法是联合孙权,抵抗曹操,吞并荆州和益州。不过,在刘备在无法与对手直接对抗的情况下,刘备就要依靠忍耐等待的办法。对刘表要等待他的死亡,在跨有荆益后,刘备还要等待曹操的死亡。这一点,就建立在诸葛亮对刘表和曹操身体状况的了解上。

对于刘备阵营内部,诸葛亮也是预先就做好了安排。这主要是对刘备手下头号武将关羽的安排。诸葛亮知道关羽和刘备的关系,也知道关羽在刘备阵营中的地位。所以他为关羽量身定制了一个位置,那就是率领荆州的军队北伐宛洛的那员上将。仅此一举,诸葛亮就稳定了关羽的情绪,确立了关羽武将第一的位置,也确定了自己文臣第一的地位。

我们仅仅从这些从《隆中对》里透露出的信息,就不得不对诸葛亮的能力表示赞叹。诸葛亮身居僻壤,能够得到天下这么多方面的准确情报,让人不由得细思极恐。我们也从他为刘备谋划的《隆中对》,也看到了他自己的人生选择。可以说,在刘备选择诸葛亮的同时,诸葛亮也选择了刘备,只是需要刘备以三顾茅庐的姿态,给予中国诸葛亮相应的礼遇而已。

二、《隆中对》里的不足和失败的原因。可是我们都知道的是,《隆中对》最后的目标没有实现。这让很多人对诸葛亮的《隆中对》产生了质疑。不过,我们如果客观的去看待这个过程,就能够看到,诸葛亮的《隆中对》是有着先天性的不足的,这导致了它的失败。

《隆中对》的不足主要是它仅仅是一个大概的指导性规划,它对刘备集团的未来发展带有一定的预测性,这也给实际的操作带来了不确定性。这样,在诸葛亮预先准备好的几个关键的时间点,都出现了意外的情况。

第一个时间点是刘表的死亡。这个时间点本来是诸葛亮向刘备推荐的夺取荆州的时间点。本来,刘备也基本上达成了这个目标。他在刘表死前,已经和刘表达成意向,保卫刘表继承人的荆州。这样,刘备就可以名正言顺的对荆州的统治层施加影响,进而达到占有荆州的目的。

可是,让刘备和诸葛亮措手不及的是,曹操不待水军练成,就提前南下攻打荆州。而刘表死后,他的夫人和部下瞒着刘备,拥立刘琮为主,并且投降了曹操。这就使得诸葛亮和刘备的计划遭到了破坏,在仓促南下时,在长坂坡还遭受了惨败。

第二个时间点则是曹操之死。诸葛亮在《隆中对》里暗示,只要曹操活着,北伐是不可能成功的。因此,在夺取汉中后,刘备和诸葛亮就转入《隆中对》的第二步,进行战略休整。可是,这一次的步骤,却遭到了关羽的破坏。

关羽在曹操丢失汉中,刘备进位汉中王,封自己为前将军,假节钺后,面对有利的战机,发动了对襄樊的讨伐。可是,虽然这次战役在刚开始的时候,关羽水淹七军,获得了巨大的战果,在战略上却打破了刘备和诸葛亮的战略部署。结果在孙权和曹操的夹攻下,荆州丢失,关羽和他的部下全部损失,这样《隆中对》的战略规划就彻底失败了。

如果关羽能够再暂时忍耐一下,不被眼前的战机所诱惑,或者在攻打襄樊的时候见好就收,那么《隆中对》很可能就能够获得成功了。这是因为,在关羽战死的几个月后,曹操就病死了。这个时候,诸葛亮向刘备推荐的天下有变的时间点到来了。可是,这个时候关羽已经战死,荆州已经丢失,刘备和诸葛亮只能望洋兴叹了。

出来时间点的问题,诸葛亮提出的结好孙权的问题也没有得到彻底的执行。诸葛亮在向刘备提出《隆中对》时,就提出结好孙权,引为外援。在孙刘联盟稳固的时候,刘备的实力得到了很大的发展,基本实现了《隆中对》的第一步目标。

但是,由于孙权也有对荆州的战略诉求,双方的战略发生了冲突。这样,两者之间的关系发生了必然的裂痕。再加上关羽心高气傲,对东吴的外交处置不当,终于酿成了大祸。从这一方面来看,不能不说是一个巨大的战略纰漏。

三、诸葛亮的情报工作的疑问。我们从《隆中对》中透露出的信息,可以发现一个问题,那就是诸葛亮的情报的来源。我们可以发现,诸葛亮在提出《隆中对》时,对天下的形势可谓了如指掌。那么他是从哪里得到这么精准的情报呢?

这就不能不说诸葛亮身边的人际关系网了。诸葛亮出身山东琅邪郡的官宦世家,本身的亲朋故旧不在少数。他出身的诸葛家族,在魏蜀吴三个国家都有人出仕。比如说著名的龙虎狗之说,出仕蜀汉的龙指诸葛亮,出仕东吴的虎指诸葛瑾,而出仕曹魏的狗指诸葛诞。这种复杂的关系网,为诸葛亮对曹操、孙权的阵营有很清楚的认识。

至于说荆州刘表,诸葛亮在荆州生活,自然对他的阵营更加关注。诸葛亮迎娶了当地名士黄承彦的女儿,据说这个女人相貌不佳。可是,黄承彦的社会关系十分复杂,可以说沟通了整个荆州的统治阶层。比如说,黄承彦和刘表娶的妻子,都是蔡瑁的妹妹。而后来孟达攻打房陵杀害的太守蒯祺则是诸葛亮姐夫。这些社会关系,让诸葛亮很快融入荆州的统治阶层,获得了第一手的情报。这有助于他制订《隆中对》的计划。

但是,我们也应该看到,在刘表去世后,诸葛亮的情报就失灵了。他不知道曹操南下的消息,不知道刘琮投降的消息,更不知道孙权夺取荆州的消息。这里说明了几个问题,一是诸葛亮在刘表死后,荆州的士人发生了分化。一部分投靠曹操,一部分投靠刘备。再加上曹操南下,诸葛亮在荆州的情报来源被扫荡一空,这造成了诸葛亮的情报失灵。

至于东吴的情报失灵,主要原因是他的哥哥诸葛瑾死心塌地的投靠了孙权,这使得诸葛亮的情报人员根本就无法打入东吴内部。再加上诸葛亮随刘备进入四川,对东吴更是鞭长莫及。这一切,造成了诸葛亮对东吴情报工作的失灵,也间接造成了荆州的丢失,《隆中对》的失败。

结语:我们看诸葛亮的《隆中对》,无不对诸葛亮感到敬佩。他对当时天下局势的了解,对未来局势的走向,无不分析判断得井井有条。他的《隆中对》建立在这些精确的情报基础上,有着很强的可操作性,这体现了诸葛亮的智慧。诸葛亮将刘备夺取天下的步骤分为三步,并为每一步都做了安排。

但是,由于局势的变化,《隆中对》的实施遭受了曲折。不过,在刘备和诸葛亮等人的共同努力下,《隆中对》的第一步目标还是基本完成了。如果按照诸葛亮的规划,这个时候刘备阵营转入第二步进行战略休整,很快曹操一死,实现第三个步骤的时机就会到来。这样,《隆中对》就有可能成功。可惜,由于关羽攻打襄樊的失败,葬送了荆州和关羽全军,也毁灭了《隆中对》的规划。

我们从《隆中对》的信息里,可以看到诸葛亮在当时做的各种努力。他掌握了大量的第一手情报,这得益于他所处的复杂的关系网。这些情报构成了《隆中对》的基础,可惜在赤壁之战前后,诸葛亮的关系网遭到了破坏。此后,情报工作的失灵,对刘备和诸葛亮的《隆中对》的实施造成了毁灭性的影响,这也是《隆中对》失败的主要原因之一。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

在20世纪80年代有专家给出了权液的论断说:是关羽破坏了诸葛亮“北拒曹操,南和孙权”的战略思想,和孙权闹僵了关系,以致两面受敌,兵败麦城,丢失荆州,致使诸葛亮隆中对中,分别从荆州和益州两路出兵夺取中原的决策变成只从益州一路单向出兵,从而孤掌难鸣,大事难成!这个说法在学术界的较长时间里得到了认同。几年以后,又有了新的说法,说关羽在荆州时听说马超被降服,竟然写信给刘备要人川与马超比试武艺,诸葛亮为此则写了一封信给关羽,说关羽文武双全,马超等人与他不是一个层次的,因而关羽没有必要入川与马超比试武艺。关羽收到诸葛亮的信以后十分得意,让部下传阅此信,果然不再提要与马超比武了,因而刘备集团减少了一场内耗,但却助长了关羽的骄横气焰。因而大意失荆州,造成了刘备集团最大的战略失误。

这两个看法不无道理,又是专家之言,然而,我个人却不是很认同这种说法,因为上述说法是一个执行问题,并不是决策问题,至多不过是因为执行不力而导致了决策不能落实的问题这也就是说诸葛亮的“隆中对”包含了重大的决策错误,因为“隆中对”说:“天下有变,则命一上将将荆州之兵以向宛、洛,将军身率益州之众以出秦川百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?”这里就暗含了今后刘备要建都于成都的思想。

诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

三分天下。

诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

这是一个非常好的问题,《隆中对》的知识点很多,核心内容也不少,一个人恐怕穷极一生也未必能够理解透彻。但最核心的内容是什么,还真不好说,仁者见仁,智者见智;

《隆中对》充满了智慧,不可否认是很高明的战略,但也存在严重的不足,它并不是完美无缺的,刘备死抱着这个战略不放,也正是蜀汉没有走得更远的根本原因。

对于题主这个问题,如果只谈知识点而不谈其不足,就没法真正理解《隆中对》。为此,豹眼从两方面来说一下自己粗浅的理解。

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。

诸葛亮说:“自从董卓作乱以来,豪杰并起,势力较大能跨州连郡的不可胜数。”

这其中就有,袁绍、袁术、曹操、公孙瓒、陶谦、吕布、张邈、马腾、韩遂、刘表、刘焉父子、张鲁、孙坚爷们等等,十八路诸侯伐董卓虽说是三国演义的说法,真正讨伐董卓的并没有那么多,但当时的诸侯势力,却远不止这些。

犹如“秦失其鹿,天下共逐之”,这是整个汉末时期基本的局势,军阀混战,说不得谁是正义谁不正义,完全凭借势力说话。

不了解当时这个天下大势,就无从正确理解《隆中对》的战略。

这算不算知识点呢?算不算核心知识点呢?

你刘备再仁德,没有实力、没有地盘,谁把你当盘菜哦?

你再高呼匡扶汉室,谁会相信你不是为了抢地盘哦?

曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。

趁着乱世,有想法的人很多,但最终成气候的却也没有多少。

牛逼一时的公孙瓒被袁绍给灭了,豪横河北四州的袁绍也被曹操给办了。吕布、袁术也不行了,你刘备的哪些事也不好意思提了。

但曹操与袁绍相比,名气也不行,势力也不中,曹操之所以能逆天把袁绍给灭了,由弱逐步成为强者,并非仅仅是占据天时,也是人谋的结果。

在豹眼看来,这才是《隆中对》最核心的知识点,一切的一切,都是依靠人谋。得人才者得天下,曹操是这么说得,也是这么做的,诸葛亮也看明白了。

诸葛亮言外之意,是在说:您也曾做过县尉、县令,更曾经领徐州牧,也曾经在刘表跟前吹过牛逼,说什么只要你有块地盘,就能如何如何,你在徐州那块地皮还算小吗?关键是没有人替你筹划好啊,说到底还是你这个开发商不行啊。

好好的一个地王,被你弄成了豆腐渣工程,这咋能盈利呢?

看看人家老曹家,短短十几年就成了集团大公司,这完全是人谋的结果。

虽说他近水楼台,能够奉迎天子得天时之利,但同样也在北方的袁绍就看不到这一点。您当时虽说刚刚接手徐州,而且有吕布在捣乱,但这不会影响奉迎天子一事啊,你当时干嘛去了?如果你挟天子以令诸侯,那就是名副其实的刘皇叔哦。

你们也在谋划,弄了个衣带诏,那叫啥事嘛,你们搞得过老曹吗?自取其祸罢了。

诸葛亮说这么多,无非是说,你刘备想请我出山不是不可以,但你一定得听从我的谋划,否则,即便是我出山了也没啥意义哦。

刘备自然明白,先答应下来,把诸葛亮忽悠出山再说。等出了山,听不听就由不得你了。

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。

刘备答应了诸葛亮的请求,诸葛亮这才给刘备做策划:

现在曹操已经拥有了百万之众,挟天子以令诸侯,就凭你这点实力是无法与他较劲的。

孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

江东的孙权,凭借父兄基业,占据这个地盘也很久了,地势险要,民众依附,广揽贤才,也成了气候,只能作为援助而不能觊觎。

这两点,无非是说曹操与孙权都是硬骨头,是很难啃的。要干事就得老太太吃柿子——专找软的捏,这样捏起来才容易。

这个情况,是人都会明白,不用诸葛亮说,刘备也不会主动鸡蛋碰石头,不会也不敢惦记他们的事。

这两点很重要,但不是核心知识点,都清楚的事,考试就不应该考,不该划为重点。

那么,软柿子在哪里呢?究竟要从哪里下手呢?

荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?

益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。

刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。

荆州这个地方不错,刘表恐怕守不住了;益州也不错,那是高祖刘邦成就帝业的地方。刘璋不行,明白人都眼巴巴的等着明君呢?

这个是很重要的一点,但也不是最为重要的。刘表、刘璋比起曹操、孙权来,是差一些,明眼人都看得出来,以此为刘备设定为战略目标,也是理所当然的事。

然而,最关键的问题是如何取得荆州、益州,你得说清楚吧!你总不能只画一张饼,你得保证这张饼能充饥哦。

天机不可泄露,好啊,不说也行。

已经饿得头昏眼花的刘备,诸葛亮这张画饼的确起到了望梅止渴的作用。

按照诸葛亮的谋划,如果得到了荆州、益州,那是多大的馅饼啊,可不就撑死了吗?

这才哪到哪呢?这仅仅是饭前开胃小菜,满汉全席还在后面呢?

将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

豹眼认为,最后这几句才是最核心的内容,前面那些知识点无非就是介绍了当时天下的局势及部分诸侯势力的基本情况,虽然不是全部,比如西凉那些诸侯势力,都比较强大,如何对待他们,诸葛亮没有说,但似乎无关紧要。

如果想成就霸业,就要做好这几项工作:

第一,您姓刘,这一点很重要,可以包装成帝室之胄,打出匡扶汉室的旗号,这就可以名正言顺造反了。有些人信这个,就可以忽悠一阵了。

第二,您在江湖上还是有些威望的,就利用这个招揽英雄豪杰,没有人才不行啊。

第三,如果占据了荆、益,就要西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。

也就是说,不仅要把内部的事情办好,还要团结一切可以团结的力量,结成统一战线,除了曹操,谁都可以做朋友。

第四,天下有变,从荆、益两个方向出兵,以争天下。

这里的前提是天下有变,何为变?变成啥情况?

诸葛亮没说,他可能也不知道究竟如何变。但这不要紧,等着就是了。

第五,百姓谁敢不箪食壶浆以迎将军,如此一来,霸业可成,汉室可兴!

这个就是扯淡了,汉中之战到了男兵女运的程度,但没见老百姓自觉地来支援前线。不过,这无关大局,做策划就该自带流量,少不了一些广告成分。

最后这个结果,听起来很好,很有感染力,刘备听得热血沸腾。刘备也曾经得到了荆、益,似乎是一个很完美的战略规划。

喜欢三国的友友,都基本清楚以后的事情,如果根据以后历史的发展历程,回过头来看一下《隆中对》,就会感觉味道大不相同。

第一,诸葛亮认为刘表不能守荆州,其根据是什么呢?刘备有什么资本能够取代刘表为荆州之主呢?

诸葛亮因为其岳父黄承彦的关系,对于刘表家庭的情况非常熟悉,刘表将不久于人世,其两个儿子谁也承担不起这个大任,刘表一死,荆州就是刘备的了。

没想到曹操提前下手了,更没想到刘表未开战就挂了,更更没有想到刘琮这孩子悄悄地不打招呼就把刘叔叔的荆州献给了曹大爷。

这让诸葛亮很尴尬,说好的荆州呢?煮熟的鸭子咱就跑了呢?路过襄阳,诸葛亮就对刘备说,赶紧下手抢吧。刘备知道打不过曹操,就说不忍心跟一个小孩子抢东西哦。

诸葛亮说取荆州,你倒是说清楚咋取哦。

第二,东联孙吴,那是在取得荆州、益州之后的事,曹操占据了荆州,诸葛亮就没辙了,如果不是鲁肃主动找到刘备,刘备恐怕就跑到交州苍梧去了。

到了交州再想荆州、益州的事恐怕就难了。

赤壁之战后,刘备借来了荆州,这可不是诸葛亮想要的结果哦。即便如此,也比没有好啊,刘备以此立住了脚跟,但却因此埋下了祸根,湘水划界、襄樊之战、夷陵之战都是由借荆州引起的。

你不认为是借的,但孙权不承认的哦,他一心要收回来啊。

第三,且不管如何得到的荆、益,诸葛亮的想法是先内修政理,外联合诸戎、夷越,孙权,形成统一战线,静待天下之变,分两路出兵以争天下。

汉中属于益州,但被张鲁占据,诸葛亮自始至终没有说与张鲁咋办?诸葛亮可能希望互不侵犯,两厢无事。不曾想张鲁投靠了曹操,益州失去了门户,还能安然无恙吗?

刘备、法正沉不住气,就提前在汉中与曹操动手了。这也不是诸葛亮想要的结果,但你诸葛亮面对这个局面,你说咋办?

这些都不是《隆中对》提前设想过的内容,可以说诸葛亮就没有考虑到。

《隆中对》过于理想化,缺乏变通,死守荆州,可以说是误打误撞让刘备得到了荆州、益州,刘备、诸葛亮就死抱着荆州不放,致使蜀汉几乎到了灭亡的境地。

豹眼认为,作为战略,《隆中对》是很高明的,问题在于缺少了具体实施的步骤。可以说,结果很理想,但完全没有按照原先的套路来,只能说刘备、诸葛亮运气太好。

也正因为局势没有按照预定的设想发展,在局势出现异常变化时,依然死抱着《隆中对》的战略不放,不能适时调整,主动求变,致使蜀汉一步步走向了崩溃的边缘。

因此,豹眼认为,《隆中对》最核心的地方就是最后那段话,除了模模糊糊替刘备做了一个帝王之胄的广告,得到了魏延、黄忠等一些人才外,其他的事情基本没有按照《隆中对》的战略执行,

最重要的一点,就是静待天下之变再出兵。不仅刘备没有遵从,诸葛亮更是频频北伐,难道天下频频在发生变化吗?

夷陵之战后,诸葛亮改变了《隆中对》的战略,这是正确的,但为时已晚,已经无力回天了。

试想一下,刘备取得益州之后,孙权讨要荆州,直接给他就完了,把关羽驻守荆州的力量全部撤回成都,此时静待天下之变,会是一个啥情况呢?

起码比襄樊之战、夷陵之战后的局面好很多吧。

在这里提醒一下,不要跟豹眼说,三分天下就是《隆中对》的功劳,也不要拿一些人的广告词来跟豹眼争论,豹眼没有兴趣!!!

诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

《隆中对》给刘备指明了发展方向,其核心内容是:联吴抗曹、占据荆州西图益州,形成三足鼎立之势,司机徐图中原、统一天下恢复汉室、成就刘备霸业!

诸葛亮的《隆中对》最核心的知识点是什么?

自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则微而众寡,然操遂能克绍,以弱胜为强者,非唯天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用此可以为援而不可图也。荆州北据汉,沔,利尽南塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军手?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

这就是著名的《隆中对》。刘备听了诸葛亮的这番精辟透彻的分析,思想豁然开朗。他觉得诸葛亮这个人才难得,于是就恳切地请他出山,帮助他完成匡扶汉室的大业。经过几年的经营,到刘备屯驻樊城时,已经拥有了一支万余人马的军队。由于刘备善于用人,荆州一带许多人士都归心于他。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。