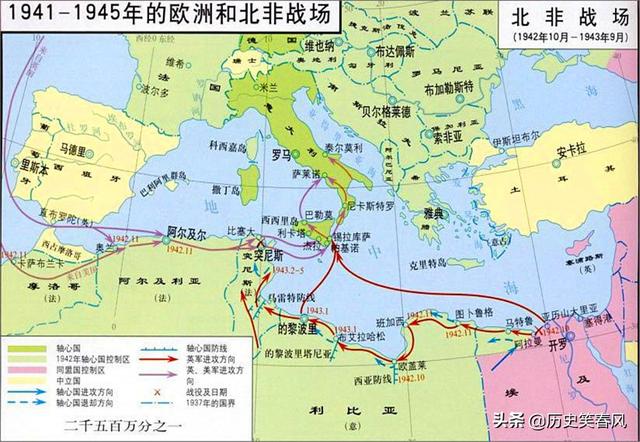

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

在第二次世界大战时,德国出兵北非的初衷,是挽救意大利的败局。这是因为意大利在北非连续遭受的惨败,不但丢失了大片的殖民地,还将欧洲南方暴露在了英军的面前。为了在对苏作战的时候,保证自己南方的安全,德国不得不派兵去北非,帮助意大利。可以说,是意大利抓住了德国的软肋,使得德国就算是不情愿,也只能低头就范。

不过,德国军方在刚开始的时候,对于北非的战局并不重视。德国在北非的战略是,牵制住英国的军队主力,使它不能用于其他方向,并保证欧洲南方侧翼的安全。从根本上来说,德国军方对于北非战局的态度是不欢迎的,他们并不希望在进攻苏联的同时,在北非开辟一个新的战场。可是,由于意大利在北非的失败,德国又不得不派兵去北非援救。

但是,由于德国给北非派去了一个优秀的将领,让这一切都发生了改变,这个将领就是隆美尔。这个将领是一位卓越的战术家,他在北非凭借有限的兵力,多次打败了实力远超过自己的英军。尤其是在贾扎拉战役中,隆美尔以劣势兵力,采取机动作战,打败了英军,并夺取了重要的要塞托布鲁克。隆美尔因此也被德国晋升为陆军元帅。

德国并没有要求隆美尔在北非取得战略上的战果。这是因为德国面对苏联这样一个巨大的战略泥潭已经力不从心。隆美尔的胜利,让德国统帅部进退两难。要夺取战略上的胜利,占领埃及,进军苏伊士运河,隆美尔的实力是远远达不到的。可是放弃眼看就要到手的胜利,德国统帅部又不甘心。这样,隆美尔最终停滞在了阿拉曼。

如果隆美尔对德军统帅部的战略要求有所了解,他就不会如此的冒进。他应该采取的行动,就是运用机动作战的方式,以战术进攻的形式进行战略防御。将英军主力拖在自己后勤可以保障的地区,逐步的消灭敌人。这样,隆美尔能够取得更大的战果,也能够更有效的完成德军统帅部的战略要求。

但是,隆美尔是一位优秀的战术家,他并没有战略头脑。他根本就不理解德国统帅部对北非战场的要求。他只是拼命的追求战术胜利,却不知不觉的将德军拖入了战略上的歧途。当他的军队越过埃及边境,逼近阿拉曼的时候,他也陷入了绝境。

而隆美尔的胜利,使得德国被迫将大批的军事资源投入到北非。而在这个时期,决定德国命运的主战场苏德战场,正急需这些军事资源。而投入北非这个次要战场的军事资源,也无法解决北非的战局。这就更加剧了德国的困难。这种局面造成的后果就是,德国在斯大林格勒和阿拉曼都遭受了惨败,丢掉了战争胜利的希望。

在隆美尔在阿拉曼失利之后,美军又发动了火炬战役,北非的德军被逐步压缩到突尼斯。这个时候,德国在北非的战略意义就更加明显了。只要德军在北非坚持一天,就能够保证德国在南欧的安全一天。在突尼斯战役后,德国在北非的军队被彻底消灭后,德国在南欧的形势就变得更加复杂不利了。

在接下来的战争中,盟军对意大利发动了战争。德军被迫中止了正在进行的库尔斯克会战,将预备队调往南欧。这直接影响了库尔斯克战役的结局。在盟军准备诺曼底登陆作战的时候,南欧一直是德军的注意目标,保留了大批的军队防备盟军的进攻。

我们从日后的战争看到,北非对于德国的重要性。所以,德国派兵前往北非,不仅仅是为了挽救意大利的败局,更多的是从德国自身的战略考量出发。只有在北非牵制住英军的主力,才能保证自己侧翼的战略安全。出于战略的考虑,德国给北非战区的任务,实际上是一个战略防御的任务。

可惜的是,隆美尔没有领悟德国的战略意图。他作为一名卓越的战术家,只管按照自己的想法作战。他将战略防御转变成了战略进攻,最终丢掉了北非战局。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

德国进攻北非只是为了挽救意大利和隆美尔捞取个人功勋而已,其他毫无任何意义。

在早期德国考虑过出兵北非,但是因为政治因素终止在1940年的时候,德国倒是确实考虑过派遣部队前往北非攻击英国控制的埃及,以切断英国的地中海航线。德国国防部派出了李特·冯·托玛将军为首的考察团前往北非,考察进攻埃及的可能性。

李特·冯·托玛回来以后提出北非都是沙漠,因此必须出动摩托化部队,并且至少要4个师的兵力才能保证成功。但是沿途无法补给任何物资,包括饮水在内的所有补给都需要从后方运输,而且北非港口稀少,因此最多能保证4个摩托化师的补给。

由于此时意大利在北非有相当数量的驻军,本身需要一定数量的补给,因此这个方案明显是说除非把所有意军换成德军,否则根本不可能有足够的兵力攻击埃及。这个提议显然在政治上是不可行的,意大利绝对不会同意把自己的部队撤离北非。另外随着意大利的参战,此时英国的地中海航线实际上已经被切断,不得不改走好望角航线。是否攻占埃及已经没有战略意义,因此希特勒终止了攻击埃及的打算。

意大利在北非的失败,促成了德国出兵北非到了1941年1月,由于意大利的节节败退,墨索里尼主动要求德国派兵帮助意大利阻挡英军的攻势。虽然希特勒认为北非无足轻重,即使丢了也不影响战争结果,“在军事上可以忍受的”。不过出于政治考虑,他决定还是帮助墨索里尼。

德国国防部最初打算派出一个师的部队协助意军防守,不过隆美尔抵达以后马上提出要增兵进行攻击。其结果就是虽然隆美尔成功的击败英军并发起了反击,但是因为部队数量增加和战线拉长,补给很快出了问题。

因此北非局势就进入了一种奇怪的僵持,无论是德意军还是英军,一旦发起进攻远离自己的补给基地,很快就会陷入困境,并被对方击败。因此双方的战线在的黎波里和亚历山大之间来回摆动。

结论在意大利参战以后,埃及的战略地位已经微不足道。因此德军派遣部队前往北非,主要的目的就是为了拉意大利一把。而隆美尔因为个人需要而把战争规模扩大,其行为并无战略上的价值。

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

如果近现代历史上没有意大利的话,世界战争史上会多一点残酷。一战和二战中,意大利经常闹出现一些“笑话”。两次世界大战中,意大利几乎没有打过胜仗,还净给盟友拖后腿。二战时期,德国将军曾经这样戏谑道:如果意大利保持中立的话,就等于我们增加了十个师的兵力;如果意大利加入到敌人的阵营,我们只需要二十个师便可以击败对手;如果意大利成为我们的盟友,我们将需要五十个师保护他。当然这个只是戏谑之言,意大利加入轴心国,多多少少会增强法西斯国家的实力。

二战爆发之后,德国横扫整个欧洲,将英国赶出了欧洲大陆。意大利携德国战胜之余威,进攻巴尔干半岛各国,结果被希腊军队一顿收拾。希特勒不得不派遣军队救援南欧一带的意大利军队,并趁势占领这一带。意大利军队在巴尔干半岛有多大脸现多大眼。意大利并没有面对现实,依然做着恢复昔日罗马帝国声势的美梦。意大利怀着美梦,进入了北非战场。

意大利进入北非、东北非的部队分成两个集团军,总兵力大约为54万人。当时意大利军队面对的军队主要是英国军队,英国在北非和东北非的总兵力大致为10万人。占据绝对优势的意大利军队在北非战场上被英军打得满地找牙。如果不是英军抽调一部分兵力前往欧洲,在非洲的意大利军队估计等不到德国进入非洲就会全军覆没。

1941年初,德国派隆美尔率领两个师进入非洲,组成德意联军。德军进入北非之后,帮助德意联军掌握了战场的优势。隆美尔也打出了沙漠之狐的名气,给英军造成了很大麻烦。如果不是希特勒将主要精力用于对付苏联,北非德国军队得不到及时补充,英国军队可能会遭受灭顶之灾。

为什么德国会派军队进攻北非呢?仅仅是为了拯救意大利吗?肯定有其他方面因素。促使德国出兵北非的最直接原因是拯救北非的意大利军队。德国人虽然痛恨意大利军队的无能,但是做为盟友又不能看着意大利崩溃。如果德国不及时出手帮助意大利的话,意大利在北非的军队可能会全军覆没。做为意大利的盟友兼大哥,德国应该挽救自己的小兄弟。所以希特勒派出了一个坦克师、一个步兵师,组成非洲军团,由隆美尔率领。德国军队和意大利军队组成了德意联军,隆美尔实际上掌握了德意联军的主导权。

德国出兵北非不仅是帮助意大利,其实还有自己的战略考虑。

北非地区的战略位置非常重要,这一地区扼守住了东西方交通要道,而且还是亚非欧三洲的枢纽地带。如果德意军队能够完全掌握北非地区的话,就会掌握苏伊士运河,德国就能将英国拦腰斩断。届时英国和印度等殖民地的联系就会被切断,英国到达印度则需要更长时间。德国占领北非地区,意大利的后方将会非常安全,整个地中海区域将会完全掌轴心国手中,德国在海上的困局也会取得一定突破。

德意日法西斯国家签订盟约的时候就已经划分了势力范围,德日两国的目标是会师于中东地区。德国若想进入中东西亚地区一方面要打败苏联,从苏联进入西亚地区;另一方面是打败北非一带的英、美军队,由北非一带进入西亚一带。进攻中东北非本来就是德国的既定目标之一,德国提前进入北非地区也在情理之中。

德意日三个法西斯国家在国土面积上都是小国,资源都相对比较匮乏。为了支撑起庞大的战争机器,只能从其他地方掠夺资源。中东、北非地区拥有大量战略资源,比如石油资源。德国需要掠夺中东、北非地区的大量资源,以支撑起庞大的战争机器。如果北非一带完全掌握在英军手中,德国和意大利在北非的资源补给线就会被全部切断。支撑德国发动侵略苏联的战争资源将会更少。所以德国需要保住意大利,也需要巩固轴心国在北非的地位。

虽然德国出兵北非,但是希特勒并没有把主要精力放在北非战场上,直接导致北非德军严重不足。隆美尔虽然有一定军事才华,曾经给英国军队造成极大损失。由于巧妇难为无米之炊,加上意大利军队的战斗力非常低下,德意联军在北非的优势逐渐丧失。后来沙漠之狐隆美尔又遇到了蒙哥马利,德意联军在北非战场逐渐处于劣势。阿拉曼战役之后,盟军掌握了北非战场的主动权。突尼斯战役之后,德意联军的形势进一步恶化。1943年5月份,德意联军投降,北非战场战事结束。北非战场也是二战所有战场中,最早结束的一个战场。

德国虽然尽力拯救意大利小兄弟,但是被没有挽回北非局势。北非战事结束之后,盟军开始着手在意大利登陆。1943年9月,意大利投降,法西斯集团开始瓦解。

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

二战时期纳粹德国进攻北非,实际上是进攻在北非活动的英军。

纳粹德国开辟北非战场其实是有多方面的原因。

首先,受意大利之邀共同出击英国

北非原来是意大利和英军的势力范围,但是呢,法西斯阵营的意大利在北非与英国军队的较量中完全落入了下风,以至于不得不想纳粹德国求援。

所以在得到意大利求援的德国迅速派出了一个坦克师、一个轻步兵师和一些航空兵部队前往支援,在德国三名将之一的隆美尔的指挥下,一路打的英军节节败退。

其次,纳粹德国自己也不得不出兵北非。

当时的北非几乎是英军的天下,而北非不仅控制着地中海和苏伊士运河,这就相当于是控制了大量的资源和运送资源的渠道。

所以德国此举的目的就是打残英国在北非的力量,企图占领苏伊士运河,从而破坏英国在地中海的运输线。

英国被称为日不落帝国就是在海外拥有庞大的殖民地,这些殖民地可以远远不断的位英国续命。而英国殖民地最重要的就是东亚地区的印度,以及中东地区而运送这些资源的路线就是地中海航线。

所以只要控制了地中海就掐住了英国的命脉。

所以无论纳粹德国是受意大利邀请共同抵抗英国也好,还是德国自己想控制地中海的霸权也好,最终德国都没有成功。

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

进攻北非是一招烂棋,它并不符合德国的战略利益,纯粹就是隆美尔自顾自的瞎搞。

北非战局起先完全都是意大利的锅。为了完成地中海战略,意大利很早就对北非等地展开了攻略,结果他们完全HOLD不住局面。

按说1940年开局还不错,意大利在6月10日对英法宣战,半个月以后法国投降,英军屁滚尿流的逃回国舔伤,可谓形势一片大好。

因为法国的投降,非洲法军放弃了与意军的对峙,这让意大利空出了许多人手,然后开始觊觎英控的埃及。

埃及的开罗当时是非洲首屈一指的富庶之地,也是关键的战略节点和交通港口,通过这里还可以进入西亚,直接影响巴勒斯坦、约旦、叙利亚、伊朗等地区,乃至控制红海和阿拉伯半岛,极大的拓展意大利的“环地中海空间”。

问题是,美梦虽然做的比天还高,但意大利人的命比纸还薄,当1940年9月8日入侵埃及后,意大利军队在小股英军的防御下行动迟缓,从后勤到人员迟迟不能到位,导致部队被砸在荒漠中失去了行动能力,把战机全拖黄了。

此刻因为德国展开了对英国的新一轮猛攻,受到压力的墨索里尼不得不催促自己的手下做出表示,但意军的统帅格拉奇亚尼元帅却拒绝发动进攻,而只是拼命催促士兵修筑战壕掩,这给了英国人以反攻的机会。

而且格拉奇亚尼犯了个致命错误,意大利军队后勤不利不假,战斗环境艰苦也没错,修防御和对抗墨索里尼的催促也不能说有问题,但他把营地修太开了,兵力非常分散,还自以为可以通过一个个的防御“钉子”挡住英国人。

于是英国人的“罗盘行动”(Operation Compass)实施了,英军出动了大批战机、机械化部队甚至浅水炮舰,发动了Nibeiwa、Tummar等战役。意军遭受到前所未有的袭击,结结实实的领教了一番英式的机械化协同作战。

实际上此时的意军打得还算比较英勇,他们的彼得罗·马莱蒂将军(Pietro Maletti)扛着机枪身先士卒,结果大清早就让人英军射死,许多意大利战士因为无法击穿“玛蒂尔达2”的装甲,甚至对其展开了自杀爆破。

但最终马莱蒂还是在英军汹涌的进攻下覆灭了,双方战斗力的差距不是靠勇气能扭转的,Nibeiwa战役英军仅阵亡56个人,损坏坦克27辆,意大利则阵亡819人,负伤1338人,被俘虏2000多,这个战绩在10个星期后变成俘虏130000人。

Tummar战役意大利同样输得凄惨,在英军坦克部队的冲击下,意大利的利比亚第二步兵师被打死上千。

之后的时间里,意军雪崩般的崩溃,英军刷战绩刷到飞起,意军起初抵御顽强,但一旦后路被抄,补给不济时便开始数万数万的投降,仅巴迪亚一地就有4万人投降,他们连一天都没扛下去。

整场大战,英军加起来才阵亡500多人,1200多人受伤,却干掉了整个意大利第10军团,破坏了400辆坦克和近1300门火炮,推进阵地800公里,让意大利的攻略彻底被翻盘。

但是呢,英国在关键时刻也出了问题,因为意大利在巴尔干地区的战斗,英军不得不准备增援希腊,以抢夺战略要地,这导致北非的战事被停了下来。

希特勒此时正大发雷霆,他完全没想到意大利这个盟友能有这么废,北非大好局势打输了,白送了大把地皮和物资给英国,希腊他们也打输了,被人吊打不说,还让人一口气冲到了阿尔巴尼亚,这这这……这要是游戏希特勒恐怕早强退了。

元首心里苦啊,但他没办法,于是德国只能亲自上马了,希特勒在1941年4月6日发兵希腊,由保加利亚进攻,仅仅24天就拿下了雅典城,让英、希联军屁股尿流的滚蛋了。

(后世有种说法是,因为对希腊的这场战争,德国不得不推迟了“巴巴罗萨计划”的时间,让苏联更多的完成了准备,甚至还一定程度上警醒了苏联,让斯大林快马加鞭的预先做下了部署,它让5月15日的行动被拖延到6月22日。仅供参考)

希特勒对进攻希腊非常有信心,德军也确实表现的非常优异,但在打这个战役之前,德军就已经在担忧北非的局势。

所以,预计到这种情况的德国,早在1941年初就已经将隆美尔等2个师的力量往利比亚调集,隆美尔在1941年2月12日飞抵的黎波里,然后在这里进行了一场阅兵。

这既是为了给意军打气,也是为宣誓德国人的到来,杀一杀意大利人的气焰。但意大利人并不买账,他们坚持隆美尔是“打配合的”,北非是意大利人的事情,德国无权喧宾夺主。

按照希特勒的意思,隆美尔也确实不应该喧宾夺主,德军仅需要遏制住英军即可,最好两边形成对峙局面,然后维持住一种火药桶上的平衡,尽可能的给德国拖延时间,好让他实行巴巴罗萨行动。

但隆美尔却是个战略上的矮子,他过于醉心于建功立业,上来就为英军设置了圈套,也摆了意军一道。他在阅兵时让人做了上百辆假坦克,自己却带着真坦克们跑去开战了。

此时的英军刚刚从利比亚的班加西止步,然后调兵前往希腊,他们知道德军回来,还得到了拍照和情报,但他们被隆美尔的策略所麻痹,仅认为那是小股的部队,他们也暂时不会有动向,毕竟意大利人才是“地主”和“多数派”嘛。

实际上,刚开始的时候,隆美尔也没想着一定要打,但他在看到英军的姿态时又改变了想法,哪怕顶着德意双方最高层的压力,他也非要去打那一仗,不打痒。

那话怎么说来着,杳无人烟,法外之地,男的碰见女的,色狼不就这么产生的么?

3月31日时,德、意真的发动了进攻,隆美尔接管了指挥权,然后将德军和意军混合编组,对英军发起了“闪击战”,展开了一段连攻连克的极限作战。

英军方面哪里想到隆美尔是这么生猛的东西,顿时给打了个“如山崩”,他们一路撤退一路狂烧狂炸,就如同《团长》里表现的那样,什么补给地、资源库、物资点全都不要了,连班加西城都拿4000吨炸弹给一炮崩掉。

饶是如此,英军第二装甲师和印度第3装甲旅依然被“沙漠之狐”抓住啃掉,俘虏3000多人,紧接着又一举俘虏英军司令尼姆以及他的前任奥康纳将军,这场极限进攻直到德军攻打托布鲁克时才终止,因为筋疲力竭,德意联军实在打不下物资丰厚的托布鲁克港。

希特勒为此恼怒不已,但收到隆美尔的捷报后,他却转怒为喜了,不仅没追究隆美尔的责任,还大加赏赐。

也就熟知希特勒的隆美尔敢这么搞,按他的理解,“元首只是想要胜利而已,只要有胜利,那么啥都不成问题”。

确实,希特勒想要的是胜利,他怎么会希望得到失败呢?

但是,希特勒之所以转变态度,主要在于他认为隆美尔这波比较稳,在获取意外胜利的同时,也抵挡住了非洲的盟军,消除了心病。

没办法,这仗不打也打了,早打晚打都是打,何况隆美尔干的还不赖,确实符合希特勒的心思,也能给纳粹德国打气,还狠狠打击了英国。

再加上“巴巴罗萨”真的要开始了,此时时钟已经拨到了5月,希特勒已经没有精力陪着隆美尔玩了,反正隆美尔总共就那2、3个师的人马,就算由着他玩儿完也无所谓。

连带的问题也不是没有,隆美尔的“翻盘”行为得到了一连串的嘉奖,但他指望的援军却也半个都见不到,这让他计划的“攻打开罗”成为泡影,德军也硬是没有拿下托布鲁克,这成为日后德军失败的一个重要因素。

德国为什么要进攻北非,只是为了挽救拖油瓶小弟意大利吗?有没有其他原因?

地缘上看,拖油瓶不挽救是不行的,意大利不帮是不行的。战斗的核心是对苏伊士运河的争夺,这里是世界交通枢纽。

先上一张欧洲地形图

再上一张二战时的欧洲形势图

看图说话,欧洲的区域分为北欧和南欧,分界线就是中部高耸的阿尔卑斯山。阿尔卑斯山平均海拔3000米左右,虽然是地理障碍,但并不是不可逾越的。无论是古代的汉尼拔,还是近代的拿破仑都曾翻越阿尔卑斯山进军。

再看英国殖民地版图大略图

这张图可能不太严谨。但是,英国在二战前对直布罗陀以及埃及、海湾地区的控制是实实在在的。也就是说,英国控制着地中海。

在二战前期,法国灭亡后,整个西欧实际上都在轴心国的控制下。那个时期,德国还没有对苏联作战,没有东线压力,陈兵西欧。西班牙当时实际上也被德国控制了,英国实际上是没有能力和完全压在西线的德国抗衡的,这就是所谓的丘吉尔至暗时刻。

再说墨索里尼的意大利。

意大利想要恢复罗马帝国的版图,其实主要是想恢复欧洲版图。尤其是看到英国被压制住了,就想在北非分一杯羹。所以,1940年9月,意大利趁乱发兵50万,想要收了非洲的英法殖民地。

对于英国来说,一旦北非、埃及被轴心国占领,苏伊士运河被轴心国控制,英国与英属印度以及澳大利亚新西兰的交通将被掐断。

对于德国来说,一旦北非被盟军控制,可以登陆南欧,南欧是轴心国脆弱的鱼腩部位。占领意大利后,可以翻越阿尔卑斯山区,直接进攻德国本土。

1940年,英军5万多人奋起反击,俘虏了意大利13万军队,在这种情况下,德国必须派兵支援,否则英国有可能借意大利翻盘。

德军在二战前期的盲目自信与乐观也是德国出兵北非的原因。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。